「北本水辺プラザ」。

「北本水辺プラザ」。

埼玉県北本市荒川地区の荒川河川敷を整備して平成24年に造られた新しい公園です。

広々とした芝生広場は、かけっこや親子連れで楽しめます。

江戸時代に荒川舟運で栄えた頃の荒川の流れを再現した旧流路体験水路などを中心に、水路添いの散策路、河川敷側の園路、そして桜の木などが植えられています。

トイレや水飲み場も整備されていますので小さなお子様連れの方からお年寄りまで幅広い世代の人がのんびり過ごすのに適した公園です。(「同」HPより)

公園を管理・維持するための費用ねん出のため、桶川市にある清涼飲料メーカー「三国コカ・コーラボトリング」(日本コカ・コーラの埼玉県管轄ボトラー。現在はコカ・コーライーストジャパンに合併)と、日本の直轄河川敷開発事業で初となる施設命名権を締結し、完成1年前の2011年2月から2014年3月の3年契約を結んだ。契約当時の名称は「三国コカ・コーラボトリング北本みずべひろば」。なお条例上の正式名は当初より「北本水辺プラザ公園」としている。

(この項、「Wikipedia」より)

「施設命名権」という取組みが興味深い。都内でも見受けられます。

下流方向。

下流方向。

上流方向。

水鳥の姿も。

この先、右手が「高尾さくら公園」。起伏の中にサクラが満開。

案内板。

路傍の道標。

「西よしみ邑 東こうのす邑」と刻まれています。市内には、道標がけっこう残されているようです。

高尾橋。 幅員1.9m。

幅員1.9m。

荒川は昔、旧高尾村(現北本市高尾地区)の西にある「旧荒川」の流路が本流だった。蛇行していた部分で、氾濫を繰り返していたため、昭和初期に行われた荒川の河川改修による流路変更によって直線化された捷水路に付け替えられたことにより、荒川に分断された高尾地区の旧荒川との間に取り残された農耕地を結ぶ橋である。

高尾の渡し

高尾橋が開通する以前は「高尾の渡し」と呼ばれる、高尾村と高尾新田村を結ぶ渡船二艘を有する私設の渡船であった。渡船はいつから開設されていたか定かではないが、1685年(貞享2年)の史料に「高尾渡し」と記されていたことからその頃までには存在したとされる。渡船賃(通行料)は1876年(明治9年)6月の時点では徒歩2厘5毛、荷馬は6厘であった。

また、渡船場には河岸場が併設され、1690年(元禄3年)に開設された、荒川筋に4つある江戸幕府公認で、幕府廻米運賃制定の河岸場である高尾河岸が現在の高尾橋の約100メートル川下の場所に位置し、江戸への物資輸送の拠点として機能していた。北本で最も栄えていた場所の一つで、河岸場周辺には町が形成され、塩も仕事も高尾に行けば何でもそろい、そこに無いものはないと言われたほどで、1883年(明治16年)に日本鉄道(現在の高崎線)が開通するまでは大変な賑わいだったという。

「高尾のタンス」と呼ばれた地場産業である桐箪笥作りも盛んで、東京箪笥の元祖として江戸時代からその名が知られていた。この箪笥作りは1940年(昭和15年)に物品税の導入などにより衰退した。なお、高尾河岸は大正の初頭頃に終焉した。現在は阿弥陀堂のみが当時の面影を留めるほかは農家が数軒あるのみである。また、渡船場につながる道も残っている。

橋は1932年(昭和7年)に初めて架設された。通行は有料で船頭が通行料を徴収していた。桁の上に板を並べた橋で、渡ると板がぐらついて慣れないと怖くて渡れなかったという。また、増水時で橋が渡れない場合は臨時に渡船を運行し、橋が流失した際は船頭がそれを架け直した。その後橋は周辺地域で管理するようになり、1968年(昭和43年)までは地元の球根組合の収益金を充てて架け替えや増水時における橋板を外す作業などの管理をしていたことから、戦前より通称として「球根橋」と呼ばれた。橋板の撤去は向う岸(右岸)側より一枚ずつ順次行ったが、足元が不安定でもあり、危険の伴う作業であった。橋板の撤去が間に合わずに流されてしまい、船で東京湾の入口近くまで回収に向かったこともあったという。なお、現在は北本市が管理している。

冠水橋なので流失および一部損壊が幾度となく繰り返され、流失については1954年(昭和29年)9月の台風14号、1961年(昭和36年)10月の台風(1962年4月復旧)、1965年(昭和40年)8月の台風17号で発生した。護岸の強度不足や、砂利採掘がその被害を助長させたとみられている。

1965年(昭和40年)8月の台風17号で流失した橋は、1966年(昭和41年)1月復旧工事に着手し、冠水橋(潜水橋)として架け直され3月に完了した。この1966年に架け直された橋は木部の腐食箇所の修繕を繰り返しながら40年以上使われ続けた。この間、1983年(昭和58年)の台風5号・6号、1985年(昭和60年)の台風6号、2007年(平成19年)の台風9号で冠水が発生している。地元の要望を受け、1996年(平成8年)1月末には老朽化した橋桁の木材を交換し、橋桁の塗り替えを行なう改修工事を実施した。

近年では2011年(平成23年)の洪水で被災し、その際には上部工の詳細設計に336万円と工費2,121万円を掛けて災害復旧工事を行い、木製の橋桁から現在のコンクリート製の橋桁に交換された。下部工(橋脚)は流用され、塗色も今までの青色から茶系の色に塗り直された。

(この項、「Wikipedia」より)

「高尾橋」付近の今昔。

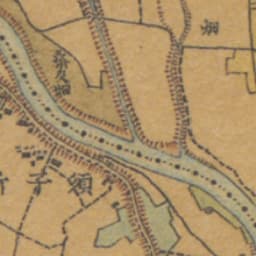

1880年代のようす。中央の渡場付近に集落。

1880年代のようす。中央の渡場付近に集落。

2010年代のようす。左上に旧荒川の流れ。

2010年代のようす。左上に旧荒川の流れ。