■嵯峨山の麓

大覚寺は真言宗大覚寺派の大本山であると共に旧嵯峨御所としてしられ、京都市右京区、市街地からはやや距離があるものの、嵐山のすぐ北という立地から観光地としても有名である。

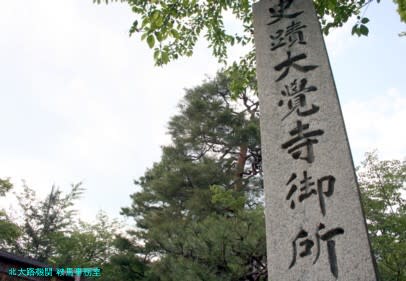

嵯峨山の麓、大沢池とともに広がる大覚寺は嵯峨天皇の離宮嵯峨院の一部で、嵯峨天皇が崩御した後の876年に離宮から寺に改められ、この際に今日に続く大覚寺の名前に改められた。昨日の大沢池掲載に引き続き、本日は大覚寺の中を紹介したい。

嵯峨山の麓、大沢池とともに広がる大覚寺は嵯峨天皇の離宮嵯峨院の一部で、嵯峨天皇が崩御した後の876年に離宮から寺に改められ、この際に今日に続く大覚寺の名前に改められた。昨日の大沢池掲載に引き続き、本日は大覚寺の中を紹介したい。

院政や南北朝時代など、政策中枢の変化が生み出した寺院といえる。北大路通からきぬかけの路を経て広沢池、そして達した大覚寺は、アップダウンが多かったものの、広がる境内は映画や時代劇などに登場することで知られ、疲労を吹き飛ばすに相応しい情景をみせてくれる。

離宮から寺院へと換えた大覚寺は広く信仰を集めているというべきだろうか、その象徴的なものとであった。

離宮から寺院へと換えた大覚寺は広く信仰を集めているというべきだろうか、その象徴的なものとであった。

ロードレーサーを停車させ境内に入ると寄進者の名札が敷き詰められたものや、碑が建っている。

大覚寺境内へ。記憶では拝観料は500円であった。この着物が飾られている大玄関は江戸時代に京都御所より移築されたものであるとのこと。また、この玄関の障壁画は狩野永徳によって描かれた“松ニ山鳥図”である。国宝重文なども多くあるが、保護の観点から宝物庫に収蔵されているとのこと。

大覚寺境内へ。記憶では拝観料は500円であった。この着物が飾られている大玄関は江戸時代に京都御所より移築されたものであるとのこと。また、この玄関の障壁画は狩野永徳によって描かれた“松ニ山鳥図”である。国宝重文なども多くあるが、保護の観点から宝物庫に収蔵されているとのこと。

876年に離宮から大覚寺として改められた後、嵯峨天皇の孫にあたる恒寂法親王が初代門跡についたという。日本では最も古い門跡寺院であると説明された。

876年に離宮から大覚寺として改められた後、嵯峨天皇の孫にあたる恒寂法親王が初代門跡についたという。日本では最も古い門跡寺院であると説明された。

この大覚寺は、心経信仰の霊場であり、嵯峨御流華道の根本道場である。一時は荒廃したとのことだが、1307年に後宇多天皇が入寺し、寺院の復興に寄与し、この大覚寺からの院政を行うことで、所謂大覚寺統という皇室系統が展開された。

この大覚寺は、心経信仰の霊場であり、嵯峨御流華道の根本道場である。一時は荒廃したとのことだが、1307年に後宇多天皇が入寺し、寺院の復興に寄与し、この大覚寺からの院政を行うことで、所謂大覚寺統という皇室系統が展開された。

大覚寺は宸殿、御影堂、霊明殿、五大堂、安井堂、正寝殿、庫裏などから形成されており、これら堂宇の中には絢爛豪華な襖絵が描かれている。

大覚寺は宸殿、御影堂、霊明殿、五大堂、安井堂、正寝殿、庫裏などから形成されており、これら堂宇の中には絢爛豪華な襖絵が描かれている。

この内、宸殿は、後水尾天皇の中宮東福門院の旧殿を移築したもので、重要文化財の指定を受けている。

江戸時代後期の公家女房正装。俗に言う十二単であるが、応仁の乱以降正統な形態が不明と成り独自の形態が生まれた。これは桃山時代から1843年まで維持された形態である。平安装束といわれる皇室の正装も時代と共に変化しているが、寺院とは異なり、中々その様子を写真に収める機会がないのは残念である。

江戸時代後期の公家女房正装。俗に言う十二単であるが、応仁の乱以降正統な形態が不明と成り独自の形態が生まれた。これは桃山時代から1843年まで維持された形態である。平安装束といわれる皇室の正装も時代と共に変化しているが、寺院とは異なり、中々その様子を写真に収める機会がないのは残念である。

平安装束が並べられた間。個々の着物にそれぞれ説明が記されており、背後に並ぶ襖絵とともに絢爛豪華な皇室文化の様子を今に伝えている。しかし光量不足で、フラッシュを焚くと平坦な画に、三脚は保有していない、撮影は困難を極めた。

平安装束が並べられた間。個々の着物にそれぞれ説明が記されており、背後に並ぶ襖絵とともに絢爛豪華な皇室文化の様子を今に伝えている。しかし光量不足で、フラッシュを焚くと平坦な画に、三脚は保有していない、撮影は困難を極めた。

大覚寺は入場した際の印象として公開区画が広くないようなものを受けたが、実際には広く、堂の中を木組みの通路が結んでいる。歩いてみると鶯張のような軋む音が聞こえるが、それが仕様であるのか経年劣化であるのかは知ることが出来なかった。ご存知の方はお教えいただければ幸いだ。

大覚寺は入場した際の印象として公開区画が広くないようなものを受けたが、実際には広く、堂の中を木組みの通路が結んでいる。歩いてみると鶯張のような軋む音が聞こえるが、それが仕様であるのか経年劣化であるのかは知ることが出来なかった。ご存知の方はお教えいただければ幸いだ。

複雑な通路は、10㍉広角レンズが欲しくなるほどに独特の情景を見せてくれる。手前はフラッシュを焚くとその様子も見れるのだが、残念ながら標準装備のフラッシュでは限界があった。こういった場合の露光調整などは慣れておきたいものだ。

複雑な通路は、10㍉広角レンズが欲しくなるほどに独特の情景を見せてくれる。手前はフラッシュを焚くとその様子も見れるのだが、残念ながら標準装備のフラッシュでは限界があった。こういった場合の露光調整などは慣れておきたいものだ。

更に奥に進む。この先には写経を行う場所があるのだが、その区画は撮影はご遠慮下さいという旨の張り紙があり、カメラをケースに収めじっくりと拝観した。

更に奥に進む。この先には写経を行う場所があるのだが、その区画は撮影はご遠慮下さいという旨の張り紙があり、カメラをケースに収めじっくりと拝観した。

この先にある写経殿は1925年に建てられたもので法隆寺の夢殿を模したもので、嵯峨天皇が記したものを初めとする多くの般若心経が収められている。これら経典は天皇の命により奉られた経典は60年に一度開封されるとのことである。

この先にある写経殿は1925年に建てられたもので法隆寺の夢殿を模したもので、嵯峨天皇が記したものを初めとする多くの般若心経が収められている。これら経典は天皇の命により奉られた経典は60年に一度開封されるとのことである。

夏が近付くにつれて太陽の角度が高くなり、真上から射す陽光が室内を影で包み、独特の風景を醸しだす。

夏が近付くにつれて太陽の角度が高くなり、真上から射す陽光が室内を影で包み、独特の風景を醸しだす。

夏季とは早朝や夕刻など時刻によってみせる情景を刻々と変えてゆく面白い時期である。

公開されているところから撮影できる角度は意外と限られている為、フレームの傾きや手を上に伸ばしての撮影方法などを試みる。そういえば厚木基地では一脚を高く掲げて機体の上面を撮影していたが、寺院でも一つの撮影方法といえるかもしれない。

公開されているところから撮影できる角度は意外と限られている為、フレームの傾きや手を上に伸ばしての撮影方法などを試みる。そういえば厚木基地では一脚を高く掲げて機体の上面を撮影していたが、寺院でも一つの撮影方法といえるかもしれない。

先に述べた大覚寺統は、持明院統との間で皇位継承を争ったが、この南北朝の争いも1392年の両朝講和により一段落した。日本政治の形態は写真の通路以上に複雑であったが、その岐路となる場を提供したのもこの大覚寺である。

先に述べた大覚寺統は、持明院統との間で皇位継承を争ったが、この南北朝の争いも1392年の両朝講和により一段落した。日本政治の形態は写真の通路以上に複雑であったが、その岐路となる場を提供したのもこの大覚寺である。

大覚寺へは鉄道駅からは若干距離がある為、28系統バスの利用がお薦めである。28系統バスは京都駅から阪急駅に接する四条大宮、松尾大社、嵐山公園を経て大覚寺に至る。

HARUNA

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)