14時20分、今日の目的地の「観魚橋」というバス停のところに無事到達しました。

歩数22,380歩、距離約16.8㎞でした。距離はけっこうありましたが、コースとしては難しくなく、割合スムーズに進めました。その理由も分かってますが、それはホテルに着いてからゆっくりと…。

これから14時56分の旭川行のバスを待ちます。

ここまで来ると、石狩川もかなり上流に来た感があります。川幅がかなり狭くなりましたし、川底も浅くなってきたようです。

写真はそんな石狩川の様子です。

行動開始後3時間が経ちました。

石狩川を跨ぐ「神竜頭首工」というところに着きました。説明板には灌漑用とありましたが、川の両岸は崖になっていて田畑などまったくないところで何に水を利用するのでしょうね?帰ってからの宿題になりました。

気温が上がってきたせいでしょうか?春が近いのを感じているせいでしょうか?

これまでにないくらいシカやキタキツネを見かけます。

対岸に見えるシカはじっとこちらを見て動かないので、コンデジの望遠でで何枚か撮ることが出来ました。スマホのカメラではちょっと望遠が効きません。

帰宅してからアップします。

写真は石狩川に架かる「神竜頭首工」です。

行動開始後1時間半が経とうとしています。

巨岩奇岩が石狩川の中にたたずむ神居古潭にやってきました。とはいってもまだあまり距離は稼いでおりません。これからが本格的なトレッキングになります。

道路が並行して走っていて、コース取りが難しそうです。

太陽がかげるとやはり寒いです。

写真は石狩川の中にたたずむ巨岩奇岩です。

8時50分、今日のスタート地点の「神納橋」のたもとに立ちました。

天気は薄日が差し、風はありません。気温もどうやら高くなりそうな気配です。

そのため、私はスタート時からミドルの一枚を脱いでスタートすることにしました。

それでは遅まきながら今からスタートです。

写真は今日の石狩川と神納橋です。

あっ、今日はいつもと違って石狩川の左岸を歩きます。

今シーズン最後のスノーシュートレッキングを楽しむため、6時35分札幌駅発のL特急スーパーカムイで深川に向かっています。

深川からは路線バスに、乗り換えて前回の終点となった「神納橋」に降り立つことにしています。

今回は二日間をかけて、「神納橋」(神居古潭付近)から、旭川市内に架かる「旭橋」を目指します。

天気予報は全日曇りの予報です。大きく崩れることはなさそうです。

今日も出来るだけライブレポを発信しますので、時間がありましたら覗いてみてください。

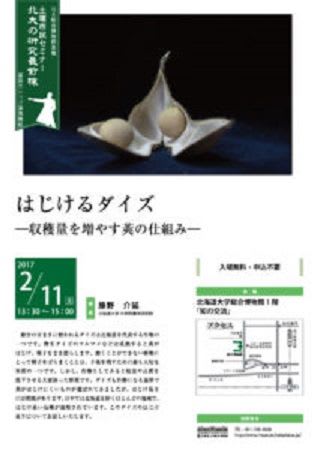

2月11日(土)午後、北大総合博物館の土曜市民セミナーがあり参加することにした。以前はよく参加した土曜市民セミナーだが、博物館がリニューアルしてからは初めての参加のだったはずだ。

セミナーのテーマは「はじけるダイズ -収穫量を増やす莢の仕組み-」と題して農学研究院の藤野介延准教授が講師を務めた。

藤野氏は初めに、ダイズは成熟すると莢がはじけ、種子をまき散らす性質があるが、それは動くことのできない植物にとっては、種子をばらまくことによって子孫を残すという最も大切な形質(裂莢性 れっきょうせい)であるという。

ところが、この形質が機械化を図る現代農業にとっては収量や品質を低下させる形質なのだそうだ。

そこで藤野氏の研究のテーマは、莢がはじけることを小さくして収穫量を増やす形質のダイズを作ることだという。

藤本氏が取り組んだのは、ダイズの品種として優れているが易裂莢性であるトヨムスメという品種と、難裂莢性であるハヤヒカリという品種を交配することだった。

違う品種を交配して新しい品種を産み出すということは、農業試験場などでさまざまな植物で行われていることは聞いていた。

しかし、藤本氏が取り組んだのは「戻し交配」という方法でより早く目ざす形質を獲得する方法だという。この方法の説明あたりから話が難しくなってきた。

※ こんな化学式を並べられた日にゃ、私しゃ~まったくお手上げでした。ハイ。

私には理解できなかったが、遺伝子マーカーを交配の際に用いるらしい。その説明が私には難解で、遺伝子の構造に働きかけたり、その際にゲノムを読み解いたりと、聞いていると「遺伝子の組み換え」をしているかのように聞こえてきた。

私と同じように不安を感じた受講者がいた。講義後の質疑応答でさっそくそのことについて質問した方がいが、藤本氏は質問に対してていねいに「遺伝子の組み換えをしているのではない」ことを説明された。

遺伝子レベルに働きかけながらも、安全で、より効率的に、しかも収穫量を増やすという難しい課題に取り組んでいる藤本氏の研究の一端にふれることができた。のかな?

※ 文章を書き終えて、説明が足りないような気がした。

なぜダイズの莢を難裂莢性に改良しなければならないのかというと、莢が収穫前に弾けてしまっては、農業機械による収穫が難しくなったり、収穫が極端に悪くなってしまうために、弾けにくいような品種に改良することが求められているということだそうである。

「大学インターネット講座」とは、北海道内各大学の先生たちが、それぞれの専門的見地から講義したものがインターネットを通じて配信されている。それは一講座30分間に編集されたもので、「道民カレッジ」のHPから視聴することができる。

今年度は8大学の先生たちが講義している。そのテーマと講師は、

◇第1回 「子どもの貧困・母子家庭の困難 ~私たちができる支援とは?~」

北海学園大学 中🈶 桐代 教授

◇第2回 「旅気分で国際映画祭へ行こう! ~新千歳空港をアニメの聖地に~」

北海道情報大学 大島 慶太郎 准教授

◇第3回 「生活を守る地域住民たち ~江別市シルバー人材センターが担う地域福祉~」

北翔大学 尾形 良子 准教授

◇第4回 「黒曜石のふしぎな世界 ~日本一の産地「白滝ジオパーク」を訪ねて~」

北海道教育大学旭川校 和田 恵治 教授

◇第5回 「嗜好品・サプリメントと薬の相性 ~気をつけたい飲み合わせを知る~」

北海道医療大学 齊藤 浩司 教授

◇第6回 「方言の危機を考える ~世界の言語と北海道方言~」

北星学園大学 松浦 年男 准教授

◇第7回 「ダンスを楽しもう! ~「踊る」ダンスと「見る」ダンス~」

札幌大学 柴田 詠子 助教

◇第8回 「ヒグマについて学ぼう ~森の王者の不思議な生態~」

北海道大学 下鶴 倫人 准教授

これらの講座を聴いてのレポートがなぜ面倒なのかというと、リラックスできる家庭においてわずか30分といえども、なかなか視聴しようとする気持ちにならないのだ。その上、短いながらも多くの要素を詰め込まれた講義の内容を咀嚼し、それを文章に表すのがなかなか面倒なのである。

提出期日が決められていないことも、重い腰が上がらない理由である。

私のような者が多いからだろうか?道民カレッジ事務局では、レポート作成のキッカケづくりにと「インターネット講座学習会」を4回にわたって開催している。

これまで参加したことはなかったのだが、去る2月7日(火)の第3回学習会に参加してみた。

この日は、第5回、第6回の講座を対象とした学習会だった。カレッジ事務局の職員の方が、講座の概要を説明し、書きだすためのヒントを与えてくれた後、実際に講座を視聴した。その後に実際に書き出すための時間を設定してくれるのだ。

私は携帯用のPCを持ち込んで早速レポートを作成し始めた。第5回講座のレポートはほぼ完成し、第6回講座の方は書き出したところで時間となり、帰宅してから作成した。

このことがキッカケとなって、10日まで全8本のレポートを作成することができた。

このようにレポート作成のキッカケとなった「インターネット講座学習会」に感謝したい。

提出した8本のレポートの内から最終回の第8回講座のレポートを掲載することにします。この1本のレポートを作成して1単位取得です。

講座名 ヒグマについて学ぼう

~森の王者の不思議な生態~

単独登山を趣味とする私にとってヒグマの存在はいつも気になる存在であり、時には登山に行こうとする意欲を萎えさせられる厄介な存在である。

そのヒグマとどのように“共存”すべきかについて本講座の後半に触れられたので、先にそのことについて記したいと思う。

講師の下鶴氏が印象的な言葉を口にされた。それは「山でヒグマに会ったらどうすればいいか」を考えるのではなく、「ヒグマに会わないためにはどうすればよいか」を考えるべきだと言われた言葉である。

そのための方策は二つあるという。その二つとは、①ヒグマを誘引するものを除去する。②ヒグマの“人慣れ化”に加担しない。という二つだそうだ。

それでもヒグマに会った場合、について言及されたが、私も励行している鈴やラジオの携帯、ヒグマ撃退スプレーの携帯、などが有効だという。今後登山をする際は、高価ではあるがヒグマ撃退スプレーの携帯を考えたい。

講義の中で非常に興味深かったのが、ヒグマの習性である“冬眠”が人間の健康に貢献するかもしれないという話である。

ヒグマは冬眠中に排泄性尿をしないにもかかわらず、哺乳類の代表的な老廃物である“尿素”が貯まらないという特質を備えているそうだ。この不思議な仕組みが解明されれば、人の腎臓病などの病気の治療に役立てることができるのではないか、ということだ。

さらには、ヒグマの冬眠期間はおよそ5ヶ月間にも及ぶのだが、その間の筋力の低下はわずか20%ほどだそうだ。人間の場合同じ期間では理論上90%もの筋力が失われてしまう。

また、同様に身体を動かさずにいると“骨粗しょう症”も心配されるが、ヒグマにはそのようなことはないという。

こうしたヒグマの体の不思議が解明されたとき、私たちの健康、あるいは医療に大きく貢献してくれることが期待できる。

ヒグマを単なる“怖い”という存在として忌み嫌うだけではなく、北海道に存する貴重な野生生物として“共存”を図っていくことこそ、私たちの取るべき道だと教えられた本講座でした。

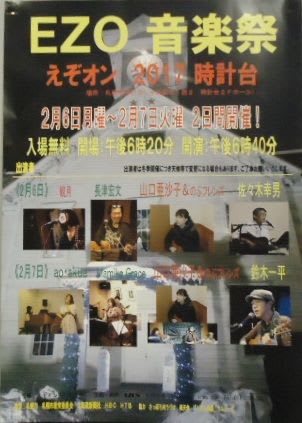

さっぽろ雪まつりの期間に合わせるようにして、札幌時計台ホールで開催されてきた「えぞオン」も今年で10回目を迎えるという。このイベントは、札幌を中心に活動を続けるミュージシャンが無償(?)でステージに上がってくれるイベントである。

今回の「えぞオン」は2月6日・7日と二日間にわたって開催されたが、私は迷いつつも一日目だけ参加した。

一日目(2月6日)のラインナップは次のとおりだった。

◇観月

◇長津宏文

◇山口亜沙子 & のぶフレンズ

◇佐々木幸男

私がこの日の出演者の中で知っていたのは「浅井のぶ」と「佐々木幸男」の二人だけである。

最初のステージの「観月」は若い女性だったが、歌う前に独特の語りを入れながら曲に入っていくという唱法で、私には「中島みゆき路線をねらっているのかな?」と思われたが、「ひとりだち」など3曲を披露した。

「長津宏文」は1956年生まれということだから、60歳になるシンガーである。「雪かき」、「おっぱい」などちょっとコミカルな歌を披露した後、「花咲く街角」という気合の入った歌も披露した。札幌でかなり長期間にわたって活躍している人のようだが、私には初見のシンガーだった。

続いては「山口亜沙子 & のぶフレンズ」だったが、「山口亜沙子」は若いころ音楽活動をしていたが、その後音楽活動からは離れ、昨年35年ぶりに復帰したということだった。歌声に魅力を感じないでもないが、ブランクの影響が声に出ているように思われた。彼らは合計5曲披露したのだが、後半2曲は「浅井のぶ」のステージだった。それまで割合と個性のある歌声が続いたこともあり、浅井のぶの柔らかな歌声が新鮮に聴こえてきた。

※ 写真は浅井のぶさんです。

そして真打「佐々木幸男」の登場である。彼は現在66歳であるが、デビュー曲「君は風」のヒット曲で知られるシンガーソングライターである。

さすがに、それまでの3組のシンガーたちとは格の違いを見せつけるようなステージだった。その歌声も、ギターテクも一枚上手という感じで、聴き応えがあった。彼は「君は風」を含めて8曲も披露してくれた。

登場した4組のシンガー達は、それぞれライブ活動などではそれなりの料金を徴収できるシンガー達である。(佐々木幸男が3月14日に行うコンサートは前売りで5,000円という)

それがこの「えぞオン」では無料で聴かせてもらえるというお得なステージである。

なのに、私の中ではどこか冷めてしまっている自分がいた。歳をとりすぎた私の年齢がそうさせるのだろうか?

翌7日には、やはり同年代の「すずき一平」も登場するということだったが、私が時計台ホールに向かうことはなかった…。

2月6日(月)午後、北海道生協連60周年記念企画として、ホテルポールスター札幌で、慶大教授で経済学者の金子勝氏の講演会があり、聴く機会を得た。

講演のテーマは「新自由主義・グローバルリズムの本質と国民生活への影響 ~トランプ政権誕生で何が変わる~」と題するものだった。会場は500名以上の聴衆で溢れかえっていた。金子氏の知名度だろうか?それとも?

金子氏は開口一番「トランプの登場で、安倍氏が普通の人に見えてきた」と話すと、会場はドッと沸いた。

それから金子氏は現政権の経済政策の失敗を次々と挙げ、それを糊塗するかのように代わりの事実を吹聴する現政権の姿は、トランプが唱えるオルタナティブ・ファクト(代替的真実)と通ずるところがあると指弾した。

その後も金子氏は、我が国の現状を、特に経済面からその衰退ぶりを「金子語(金子氏独独の語り口)」で指摘し聴衆の笑いを誘いながら続けられた。それはまるで金子氏が吠えているようにも思えるほどだった。

経済用語を駆使した金子氏の話についていけないところもあったが、金子氏が産業構造の歴史的変化を読み解くことが重要だと指摘した部分は参考になった。それによると…、

1870年代後半以降、世界は大不況に襲われたが第一次世界大戦を経て、技術革新が進むことによって息を吹き返した。

続いて1930年代に世界は大恐慌の波をかぶるが、第二次世界大戦を経て石油文明へと移行することによって、自動車・航空機産業などの発達が世界(先進国)を潤した。

次は1970年代のニクソンショックと二つの石油ショックによる不況に見舞われた。それを救ったのが金融と情報通信産業、それにグローバリゼーションだと金子氏は言う。

2000年代に入って、2003年のイラク戦争、2008年のリーマンショック、2011年の福島第一原発事故と、世界はまたまた混迷の時期を迎えているとした。

金子氏が指摘したグローバリゼーションの進展によって、我が国の金融はことごとく再編を迫られ、さらには我が国産業界の花形だった家電業界が今や無残な状況となっていることからも、出口のみつからない混迷の時期を迎えているのかもしれない。

そこで金子氏が示した処方箋は、これまでの重化学工業を軸とした「集中メインフレーム型」の構造から、「地域分散ネットワーク型」システムへ移行することが重要と提案した。

そうした方向に移行しつつある典型例として、金子氏は「スーパーマーケット」から「コンビニ」へ小売業の中心が移行している現況を指摘する。

スーパーコンピュータとICT(情報通信技術)、IoT(あらゆる物がインターネットを通じてつながることによって実現する新たなサービス、ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称)の発達によって、ヒトやモノが集中する必要性が減少し、地域に分散した形でネットワークで繋がっていればコトは足りるという考え方である。

最後に金子氏は、リップサービスかな?とも思われるが、そうした構造に変化していくとき「北海道にもチャンスがある!」と結んだ。

「さっぽろ雪つまり」を見に行こう、という予定はなかった。

ところが本日午前、某所で会議があり、地下鉄で出かけて(いつもは自家用車で出かけるのだが)、会議後に帰り道に寄ってみようと思った。

それもこれまでとは視点を変えてみると、どうだろうか?との思いから覗いてみることにした。

まず、会議の会場に近かった「すすきの氷の祭典」の会場に行ってみた。

話題になった魚を氷漬けした展示はどうなっているか(展示を中止する、しないで主催者側が右往左往した)、と興味があったからだ。すすきの駅前通りにはズラーッと氷像が並んでいるのだが、なかなか話題の展示が現れない。

とうとう氷像の最後まで行った先にポツンとわずか9種の魚やカニが展示されていた。以前はもっと目立つところにたくさん展示されていた記憶があるのだが…。やはり世論に配慮した結果なのか?

※ 名付けて「氷の水族館」は控えめにひっそりと展示されていました。

数多くの氷像を見て、専門家である彫刻士が作る氷像は、圧倒的に鳥を彫刻する作品が多いと気付いた。やはり羽を大きく広げた像が鮮やかだからだろうか?

※ 氷像コンクールの作品は、そのほとんどが鳥を題材としていました。

本日は木曜日、平日であるが観覧客は多かった。市民や道民も混じっている(私のように)だろうが、そのほとんどは観光客と見えた。雪まつりが札幌を相当に潤しているように思えた。

※ 平日にもかかわらず大混雑の見物客です。夕刊の情報では夜間の見物客の方が多いとか。

※豪快に煙を上げる焼栗店の様子です。これ自体が相当の店の宣伝になるようだ。

今回は、大雪像はほとんどパスした。ただ一つだけ、形は単純だがその規模の大きさからパリの凱旋門だけは記録にとどめることにした。

※ かなりの規模に見える大雪像の一つ凱旋門です。

今年の話題(?)は、世相を反映したPPAPのピコ太郎像とトランプ米大統領像だったようだ。特にピコ太郎像の方は、その特徴を見事にとらえた素晴らしい出来に思えた。

※ 大雪像を除いて、今回最も話題となっているピコ太郎像です。

※ こちらは「似ているか?」と問われれば「微妙…」という答えになるが、話題賞ということでしょうか。

続いて、いつも素晴らしい雪像を造成する「国際雪像コンクール」である。今年も開催期間前半の5~7日までの3日間で制作したらしい。

私が行った時には、優勝したマカオチームが優勝旗を抱えて記念撮影をしていた。表題が「春、鶴の舞い」となっていたが、見事な作品だった。

国際コンクールの作品は、毎年相当にレベルの高い作品が並ぶ。聞くところによると、参加各国からは芸術家やその卵を派遣しているともいわれている。今や雪まつりを見る人たちにとっても一つの楽しみになっているのではないだろうか?

※ 「国際雪像コンクール」で最優秀賞に輝いたマカオチームです。

※ 同じく準優勝のラトビアチームの「木の夢」と題する作品です。

大通会場の一番端の12丁目広場には市民雪像が並ぶ。毎年抽選で制作する権利を得た市民が、けっして優れた技術を持ち合わせたわけではないが、それだけにほのぼのとした作品が並ぶ。

やはり技術が未熟なためだろうか?会期4日目にして、早くも心材に使った木材が露出している作品が目についたのは残念だった。

また、なかなかの力作と見えたシン・ゴジラの作品では陽気のために作品の一部が溶けだしていたのが痛々しかった。

※ 無残にも木の芯が見えだしたシン・ゴジラの市民雪像の作品です。

※ こちらも市民雪像ですが、ゴジラの肌の部分、牙の部分が融けて雫が落ちていました。

最後は食い気である。

雪まつり会場には雪像以上にさまざまな飲食店のブースが並んでいる。

ちょうど昼どきということもあり、私も何か食することにした。

いろいろ迷ったが、11丁目広場に展開していた「食の国際交流コーナー」というところでトルコのケバブを食することにした。ケバブの中でもドネルケバブといって肉の塊を回転させながら火で炙り焼けた部分を削ぎ落していく肉料理である。

いろいろな肉の種類があったが、私は「ビーフケバブ」(700円)をチョイスした。そして缶ビール(400円)。ケバブにビールは欠かせない。味の方はまあまあといったところか?

※ 写真ではあまり美味しく見えませんが、なかなかでした。ビールとの相性もGOODでした。

雪まつりをちょっと斜に構えると、何か面白い光景に出会えるのではという期待で出かけたのだが、観光客の流れに乗って移動するだけでは期待するように面白い光景にはなかなか出会えなかったなぁ…、というのが偽らざる感想である。