(10:28)「壬生街道」との合流地点にある「追分道標」。

「追分」に向かう途中で見かけた、「生子(いきこ)神社」の「泣き相撲」のポスター(左)。この先、「壬生街道(日光西街道)」沿いの所々にこのポスターが貼ってあります(右)。この風習は、TVなどでも取り上げられて有名です。9月23日(日)にやる予定、とか。

いよいよ「壬生街道(日光西街道)」との合流地点が近づいてきます。右手からの道が、「壬生街道」。合流して日光に向かいます。

「追分道標」(「左 江戸道 右 中山道」)。

左の道は「江戸道」=「壬生街道」。「小山宿」で「日光街道」と合流し、江戸に向かいます。「日光西街道」と言われています。

右の道は「中山道」=「例幣使街道」。「倉賀野宿」で「中山道」と合流し、京へ向かいます。

「壬生街道」。 「例幣使街道」。

ここで合流して「日光」に向かいます。

「追分」交差点を振り返る。 右が「例幣使街道」左が「壬生街道」。

右が「例幣使街道」左が「壬生街道」。

厳密にはこの追分までが「例幣使街道」で、この先は「壬生街道」=「日光西街道」となります。

ただし、「Googleマップ」では、このまま日光まで「例幣使街道」と表記し、小山からここまでの「壬生街道」を「日光西街道」としています。また、「歴史的農業環境閲覧システム」では、どちらも「𦾔(旧)例幣使街道」と表記しています。

雲行きが怪しくなってきます。洒落た街灯。

沿道には古くて頑丈そうなおうち。

二本の国道「293号線」「352号線」が合わさって標示されています?

この先、鹿沼宿に入り、「下材木町」交差点では右から「国道121号線」が合流し、「293号線」「352号線」と合わさり、三本の国道が一緒になります。その三本のうちで、「下今市」に向かうのは、「国道121号線(「国道352号線)」になります。

ちなみに「121号線」は鬼怒川から会津田島方面へ。「352号線」は、檜枝岐から越後へ続く峠越えの「酷道」とも言われているようです。

「大谷石」造りの建物が目立ちます。

(10:44)???

(10:44)???

路傍に古い石塔がいくつか並んでいます。

花壇も咲きそろって。

街道歩きで初めて出会った並木、ただし数本。

かつては並木道だったのか、道の両側に緑が続く。

「日本のすみずみまでむろつくり 製麹室 設計・施工 日東工業所」。

「日本のすみずみまでむろつくり 製麹室 設計・施工 日東工業所」。

むろ=物を保存、または育成のために、外気を防ぐように作った部屋。氷室 (ひむろ) ・麹室 (こうじむろ) など。

なるほど。杉玉も入口にありましたが。

「奈佐原宿」入口付近?

「ゆば製造直売 たまのや」。店構えもなかなか。

「ゆば製造直売 たまのや」。店構えもなかなか。

ちょっと立ち寄って店内を。いろいろ工夫され、おいしそうな「ゆば」が店頭に。

「これを買いたいんですが」「いつお帰りですか?」「今日の夕方ですが」「保冷剤かクーラーボックスをお持ちですか?」「いや、持っていません」「じゃあ、ここの湯葉製品は、すべて要冷凍の商品なので、お売りできませんね」。・・・

ここは、いちいち保冷剤やクーラーボックスを持ってお土産を買いにくるようなお店なんでしょう。

たしかに「ゆば」は痛みやすい食べ物ですが・・・。

「例幣使街道」の宿場によくある直線道路が続く街なみ。

「奈佐原宿」はどこからどこまでなのかよく分かりません。間の宿だったようですが。

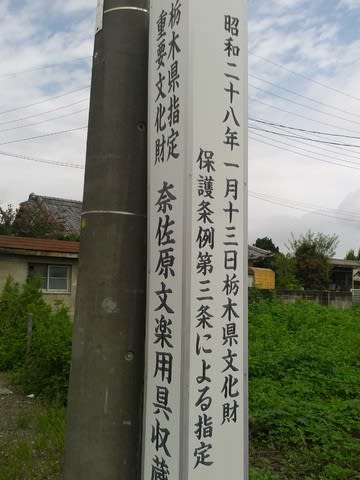

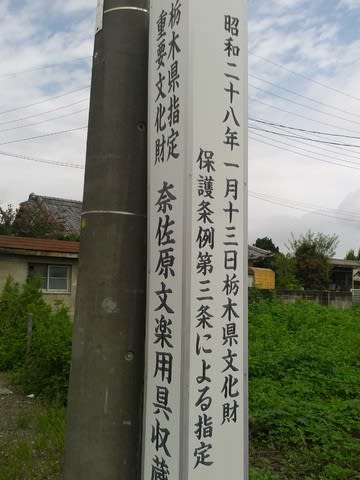

右手に「奈佐原文楽用具収蔵庫」案内板。

右手に「奈佐原文楽用具収蔵庫」案内板。

(11:08)右に折れると、収蔵庫があります。

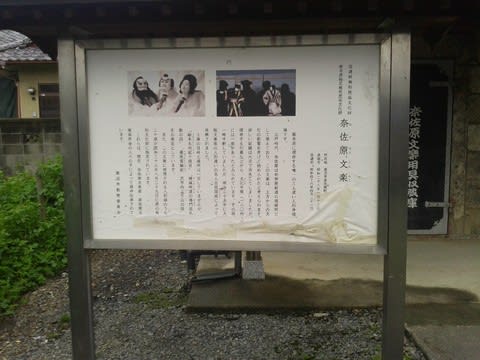

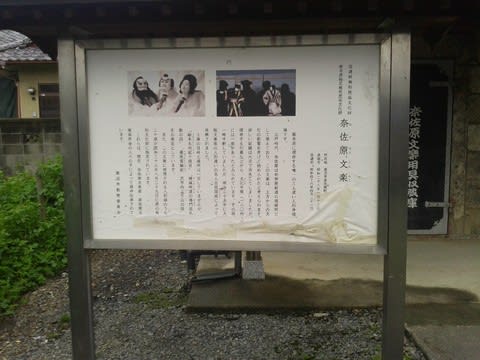

国選択無形民俗文化財 栃木県指定無形民俗文化財

奈佐原文楽

栃木県に現存する唯一の3人遣い人形浄瑠璃です。

江戸時代、奈佐原は例幣使街道の宿場町として栄えており、この文楽は、上方からの文化の影響を受けて始められたと考えられます。

詳しい記録は火災で焼失してしまいましたが、現存する引き幕などから、文化年間(1804~)には一座があったとみられています。その後、一時中断していましたが、明治25年に大阪文楽座の人形遣いの名人吉田国造によって再興されました。

上演の日時と演目は一定していませんが、「絵本太功記十段目」「傾城阿波の鳴門巡礼歌の段」「壺坂霊験記 沢市内より山の段」をお家芸としています。

また、この文楽に使用される人形頭のうち20頭が昭和33年8月29日に県の有形文化財に指定されています。

これらは、現在、奈佐原文楽座・奈佐原文楽保存会の人々の手によって保存伝承されています。

鹿沼市教育委員会

去年、「甲州街道」歩きのとき、猿橋で「笹子追分人形芝居」を見ました。

「追分人形式三番叟」。

「笹子追分人形芝居」と同様に、地元の有志の方々の努力で、人形浄瑠璃が残されていることに感心しました。ぜひ観劇したいものです。

「北押原地区史跡案内図」。

「北押原地区史跡案内図」。

ここには「生子神社古式泣き相撲」と「奈佐原文楽」のいわれが記されています。

「文楽もなか」。 その先には「文楽そば」という看板も。

その先には「文楽そば」という看板も。

道脇には勢いよく流れる「用水路」。

「スギ」ではなく「ヒバ」?

「スギ」ではなく「ヒバ」?

(11:32)ここでささやかな杉並木に出会います。

「生子神社」への案内板。

泣き相撲

生子神社境内の土俵において、子供の健やかな成長と無病息災を祈願して開催される伝統行事。

役員氏子がまわし姿の力士に扮し、東西から幼児を抱きかかえ土俵に上がります。そして、掛け声と共に頭上高く3回ほど持ち上げて、元気な泣き声を競います。

「泣く子は育つ」という縁起をかついだ習俗が奉納相撲に取り入れられたもので、全国的にも珍しい行事です。

【 国選択無形民俗文化財 】

開催日:平成30年9月23日(日) [ 雨天決行 ]

※毎年9月19日以降の最初の日曜日に開催されます。

時 間:午前9時~午後4時(受付は午前8時~)

会 場:生子(いきこ)神社

住 所:栃木県鹿沼市樅山町1167 【電話無し】

参加費:4,000円

【当日のお申し込みで、ご参加いただけます。】

対 象:首の据わった6か月位~3才位まで

主 催:生子神社氏子

問合せ:鹿沼市観光物産協会(屋台のまち中央公園内)

鹿沼市銀座1丁目1870-1 電話:0289-60-6070 休園日:「月曜日(祝日を除く)」・祝日の翌日

( HPより)

HPより)

「追分」に向かう途中で見かけた、「生子(いきこ)神社」の「泣き相撲」のポスター(左)。この先、「壬生街道(日光西街道)」沿いの所々にこのポスターが貼ってあります(右)。この風習は、TVなどでも取り上げられて有名です。9月23日(日)にやる予定、とか。

いよいよ「壬生街道(日光西街道)」との合流地点が近づいてきます。右手からの道が、「壬生街道」。合流して日光に向かいます。

「追分道標」(「左 江戸道 右 中山道」)。

左の道は「江戸道」=「壬生街道」。「小山宿」で「日光街道」と合流し、江戸に向かいます。「日光西街道」と言われています。

右の道は「中山道」=「例幣使街道」。「倉賀野宿」で「中山道」と合流し、京へ向かいます。

「壬生街道」。 「例幣使街道」。

ここで合流して「日光」に向かいます。

「追分」交差点を振り返る。

右が「例幣使街道」左が「壬生街道」。

右が「例幣使街道」左が「壬生街道」。厳密にはこの追分までが「例幣使街道」で、この先は「壬生街道」=「日光西街道」となります。

ただし、「Googleマップ」では、このまま日光まで「例幣使街道」と表記し、小山からここまでの「壬生街道」を「日光西街道」としています。また、「歴史的農業環境閲覧システム」では、どちらも「𦾔(旧)例幣使街道」と表記しています。

雲行きが怪しくなってきます。洒落た街灯。

沿道には古くて頑丈そうなおうち。

二本の国道「293号線」「352号線」が合わさって標示されています?

この先、鹿沼宿に入り、「下材木町」交差点では右から「国道121号線」が合流し、「293号線」「352号線」と合わさり、三本の国道が一緒になります。その三本のうちで、「下今市」に向かうのは、「国道121号線(「国道352号線)」になります。

ちなみに「121号線」は鬼怒川から会津田島方面へ。「352号線」は、檜枝岐から越後へ続く峠越えの「酷道」とも言われているようです。

「大谷石」造りの建物が目立ちます。

(10:44)???

(10:44)???路傍に古い石塔がいくつか並んでいます。

花壇も咲きそろって。

街道歩きで初めて出会った並木、ただし数本。

かつては並木道だったのか、道の両側に緑が続く。

「日本のすみずみまでむろつくり 製麹室 設計・施工 日東工業所」。

「日本のすみずみまでむろつくり 製麹室 設計・施工 日東工業所」。むろ=物を保存、または育成のために、外気を防ぐように作った部屋。氷室 (ひむろ) ・麹室 (こうじむろ) など。

なるほど。杉玉も入口にありましたが。

「奈佐原宿」入口付近?

「ゆば製造直売 たまのや」。店構えもなかなか。

「ゆば製造直売 たまのや」。店構えもなかなか。ちょっと立ち寄って店内を。いろいろ工夫され、おいしそうな「ゆば」が店頭に。

「これを買いたいんですが」「いつお帰りですか?」「今日の夕方ですが」「保冷剤かクーラーボックスをお持ちですか?」「いや、持っていません」「じゃあ、ここの湯葉製品は、すべて要冷凍の商品なので、お売りできませんね」。・・・

ここは、いちいち保冷剤やクーラーボックスを持ってお土産を買いにくるようなお店なんでしょう。

たしかに「ゆば」は痛みやすい食べ物ですが・・・。

「例幣使街道」の宿場によくある直線道路が続く街なみ。

「奈佐原宿」はどこからどこまでなのかよく分かりません。間の宿だったようですが。

右手に「奈佐原文楽用具収蔵庫」案内板。

右手に「奈佐原文楽用具収蔵庫」案内板。(11:08)右に折れると、収蔵庫があります。

国選択無形民俗文化財 栃木県指定無形民俗文化財

奈佐原文楽

栃木県に現存する唯一の3人遣い人形浄瑠璃です。

江戸時代、奈佐原は例幣使街道の宿場町として栄えており、この文楽は、上方からの文化の影響を受けて始められたと考えられます。

詳しい記録は火災で焼失してしまいましたが、現存する引き幕などから、文化年間(1804~)には一座があったとみられています。その後、一時中断していましたが、明治25年に大阪文楽座の人形遣いの名人吉田国造によって再興されました。

上演の日時と演目は一定していませんが、「絵本太功記十段目」「傾城阿波の鳴門巡礼歌の段」「壺坂霊験記 沢市内より山の段」をお家芸としています。

また、この文楽に使用される人形頭のうち20頭が昭和33年8月29日に県の有形文化財に指定されています。

これらは、現在、奈佐原文楽座・奈佐原文楽保存会の人々の手によって保存伝承されています。

鹿沼市教育委員会

去年、「甲州街道」歩きのとき、猿橋で「笹子追分人形芝居」を見ました。

「追分人形式三番叟」。

「笹子追分人形芝居」と同様に、地元の有志の方々の努力で、人形浄瑠璃が残されていることに感心しました。ぜひ観劇したいものです。

「北押原地区史跡案内図」。

「北押原地区史跡案内図」。ここには「生子神社古式泣き相撲」と「奈佐原文楽」のいわれが記されています。

「文楽もなか」。

その先には「文楽そば」という看板も。

その先には「文楽そば」という看板も。 道脇には勢いよく流れる「用水路」。

「スギ」ではなく「ヒバ」?

「スギ」ではなく「ヒバ」? (11:32)ここでささやかな杉並木に出会います。

「生子神社」への案内板。

泣き相撲

生子神社境内の土俵において、子供の健やかな成長と無病息災を祈願して開催される伝統行事。

役員氏子がまわし姿の力士に扮し、東西から幼児を抱きかかえ土俵に上がります。そして、掛け声と共に頭上高く3回ほど持ち上げて、元気な泣き声を競います。

「泣く子は育つ」という縁起をかついだ習俗が奉納相撲に取り入れられたもので、全国的にも珍しい行事です。

【 国選択無形民俗文化財 】

開催日:平成30年9月23日(日) [ 雨天決行 ]

※毎年9月19日以降の最初の日曜日に開催されます。

時 間:午前9時~午後4時(受付は午前8時~)

会 場:生子(いきこ)神社

住 所:栃木県鹿沼市樅山町1167 【電話無し】

参加費:4,000円

【当日のお申し込みで、ご参加いただけます。】

対 象:首の据わった6か月位~3才位まで

主 催:生子神社氏子

問合せ:鹿沼市観光物産協会(屋台のまち中央公園内)

鹿沼市銀座1丁目1870-1 電話:0289-60-6070 休園日:「月曜日(祝日を除く)」・祝日の翌日

(

HPより)

HPより)