(9:40)前回の交差点。左右に伸びる道(画面上は見えず)が「日光杉並木街道」。

「日光道中」との追分まで残りわずか、ということで。やってきます。

9月8日(土)。曇りのち雨。しばらく土日が忙しいので。出かけられるときに、と。今回で最終回。

前回と同じように、杉並木に沿った左側に小道が続いています。今回の方が歩きやすい。

道ばたには草花がチラホラ。

さらに雑木林も。

(10:00)一面のそば畑。

(10:15)ここで広い道に出て、「杉並木」(例幣使街道)に合流します。

その先、右手に「板橋一里塚跡」碑。

碑には「江戸日本橋より小山・壬生を経て凡二十七里」と書かれていますが、実際は30里目のようです。

杉並木を振り返る。 向かって右手から街道に復帰。

向かって右手から街道に復帰。

「日光杉並木街道 ←特別保護地域・普通地域→」。

「日光杉並木街道 ←特別保護地域・普通地域→」。

「板橋宿」に入ります。道の両側を杉並木で覆われていた街道が、杉並木もなくなって道も広くなり、宿場町らしい雰囲気に。

しかし、本陣1、脇本陣2、旅籠25という宿場だったようですが、その面影はどこにも見当たらず(気がつかず)過ぎてしまいます。

右手遠くに「日本ロマンチック街道」の看板。「日光道中」のときにもありました。

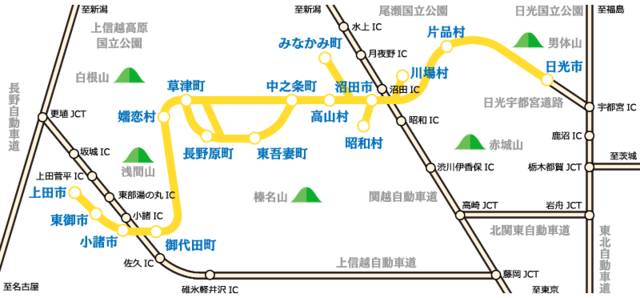

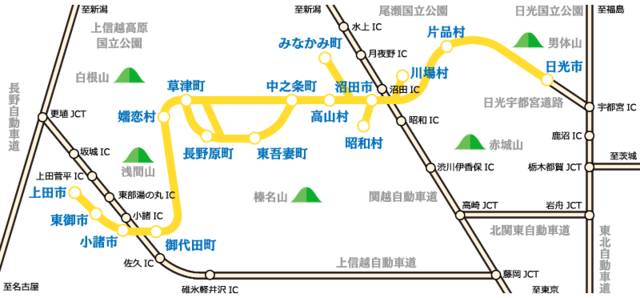

長野県上田市より軽井沢町を過ぎ、群馬県草津町、沼田市を経て、栃木県日光市までの全長約320kmの街道を日本ロマンチック街道と称する。

上信越高原国立公園と尾瀬国立公園、日光国立公園を結ぶ横断道路で、浅間・白根・日光白根などの火山が創り出した造形美、すなわち高原、滝、湖沼、湿原を内蔵し、近世の城下町、温泉町、宿場町、門前町を通過する。

日本に於ける最もドイツ的自然景観を持ち、同時に日本ロマン詩人達が多くの作品を残した、日本に於て最もロマンにあふれた街道である。この街道を日本ロマンチック街道と呼ぶ理由はドイツロマンチック街道に範をとった。

ドイツ・バイエルン地方のヴュルツブルクから、オーストリア国境のフュッセンに至る全長362kmの街道をドイツロマンチック街道と呼んでいる。ドイツロマンチック街道にはドイツローマン派の詩人たちが住み、あるいはこの街道筋を訪れて作品を残しているが、日本ロマンチック街道も日本ロマンの歌人詩人たちが住み、または訪れていて多くの作品を残している。

1988年11月25日、日本ロマンチック街道協会とドイツロマンチック街道協会は姉妹街道の締結をした。新しい時代に対応して両街道は人的交流、文化的交流を推進し、百年後千年後に評価を受ける街道づくりを推進している。

( HPより)

HPより)

(10:27)「板橋」交差点。その先を左に曲がり、道なりに右に進みます。

「例幣使街道(左の道)車両通行止め」の標示。

「例幣使街道(左の道)車両通行止め」の標示。

あれ、工事中なのか? ということは通行不可。

実は、昨年から「杉並木」保護のため、車の通行は1㎞ほど不可となったようです。歩行者はOK!

けっこう存在感のあるおうちが右手に。

「日光杉並木街道 ←普通地域・特別保護地域→」。

再び本格的な杉並木。車の行き来を気にならず、杉並木の下を歩けそうなので、期待感、大。

「この先車両通行止め」の標示。

「この先車両通行止め」の標示。

国道121号旧道(例幣使街道)の一部通行止めについて

日光杉並木保護のため、国道121号旧道(例幣使街道)の一部について、以下の日程で車両通行止めとすることとなりましたのでお知らせします。ご理解とご協力をお願いします。

日時:平成29年3月21日(火曜日)午後3時から

(「日光市」HPより)

(10:38)約1㎞にわたって通行止めとなります。

国道(舗装道路)には杉の落ち葉や枯れ枝が落ちています。行き交う人もなく(1ヶ所、杉林を手入れしている職人たち数名の他、通行人には一人も会いません)、道の中央を歩きます。

黄色いセンターライン、道脇の白線も消えかかっていて、わずか1年余。春夏秋冬、雨・風・雪、車、・・・厳しい(自然)環境にあることを改めて感じさせられます。

風雪に、排気ガスに耐えてばらしい景観を保つ、杉の大木。

風雪に、排気ガスに耐えてばらしい景観を保つ、杉の大木。

日光杉並木

日光街道、日光例幣使街道、会津西街道のうち、旧日光神領内にあたる大沢 - 日光間16.52キロメートル、小倉 - 今市間13.17キロメートル、大桑 - 今市間5.72キロメートルの3区間の両側にスギが植栽された並木道の総称である。総延長は35.41キロメートルに渡り、世界最長の並木道としてギネスブックに登録されている。江戸時代の徳川幕府が五街道をはじめとする主要な街道に松や杉などの並木を整備したが、そのなかでも現存する旧街道の並木として特に有名である。

徳川家康、秀忠、家光の三代にわたって将軍家に仕えた松平正綱が、主君家康の没後、日光東照宮への参道にあたる3街道に約20年あまりの歳月をかけてスギを植樹し、東照宮に寄進したことに始まり、江戸時代には幕府の日光奉行の元で手厚く保護された。明治以降は幾度も伐採の危機に瀕するものの、官民双方の有識者の努力によって大規模な伐採は避けられてきた。中でも、地元出身の林学者で「杉並木博士」と呼ばれた鈴木丙馬は、杉並木の研究と保護に生涯を捧げ、保護運動の中心となって活躍した。

周辺の開発によって旧態を失った箇所もあるものの、植樹から400年近く経った現在でも約12,500本のスギが生い茂り、寄進碑や一里塚も現存するなど、江戸時代の街道の景観をよく伝えており、歴史的にも植物学的にも特に重要とされ、「日光杉並木街道 附 並木寄進碑」として、日本で唯一、国の特別史跡および特別天然記念物の二重指定を受けている。・・・

現在も生活道路として利用されているが、街道を通る自動車の排気ガスや沿線の開発による根の切断などによって樹勢の衰えが進行し、毎年平均して100本以上のスギが倒木や枯死により姿を消している。保護が叫ばれて久しいものの、減少のペースに歯止めを掛けるには至っていない。このままでは100年後には消滅してしまうとも言われ、これを打開すべく保護活動も盛んに行われている。 ・・・

歴史

1617年(元和3年)に徳川家康の霊廟として日光東照宮が創建されると、将軍家や諸大名が日光参詣が実施されるようになり、江戸から日光への道路が急速に開けるようになり、江戸から宇都宮へ続く奥州街道も日光街道へと呼び改められるようになった。

日光杉並木は、若くして家康に仕えた松平正綱が、その恩に報いるために、1625年(寛永2年)から20年以上の歳月をかけて、紀州から取り寄せた杉の苗木を植樹したもので、1648年(慶安元年)、家康の33回忌に参道並木として東照宮に寄進した。言い伝えでは、日光東照宮の造営に際し、正綱が杉の苗木を寄進すると申し出たところ、諸大名からは「東照宮に対して何とケチなことよ」と非難を受けたが、正綱は「末をご覧あれよ」と返したといわれる。その後、正綱の息子である松平正信が、スギを植え足して今日に伝わる約1万5000本の並木となった。

正綱が、当時の街道の並木として一般的に植えられた松ではなく杉を選んだ理由は、一説には天を突く杉の姿に神気を感じたためといわれており、また、雨の多い日光の気候や地形に合わせて、湿気の多い地質に生育の適する杉を、正綱が選んだのだろうともいわれている。

植えられてすでに390年以上が経過するが、現在は高さ30 - 40mほどに成長し、日光東照宮へ向かう道は厳かな景観を作っている。近年では、風雨や自動車排気ガス等による倒木や枯損を抑止するため、バイパス建設や杉並木オーナー制度を導入して樹木保護のための基金を設立して、保護対策活動に乗り出している。1999年(平成11年)12月には二荒山神社、日光東照宮などとともに世界遺産の登録を受けた。

(以上、「Wikipedia」参照。)

ただ杉は、もともと根をしっかりと地中に縦横に張らない樹木。その代わり、すっくりと上に伸び、落葉もほとんどないので、並木としてそれほど間隔を置かず、植えることができる。江戸時代はそれでよかったのでしょう。

しかし、現在、両側に並んで植えられた杉は、道路側をガッチリとガードされ、道路の法面よりもかなり高い位置になっている木も多い。さらに裏手は盛り土も崩れて、なくなっているケース(宅地開発、道路整備、歩道などで削られている。こうして杉の根元の脇道を歩く私たちも杉をいじめている。)が目立ちます。

車の排気ガスとも関連して、古くて背が高く、幹が太いものへの悪影響は、なおさらな印象。

杉を植えた傾斜地では、大地震などのときには根こそぎ倒れ、地崩れ・山崩れの原因になるとも言われています。

実は、それを如実に実感したところがこの先にあります。

「日光道中」との追分まで残りわずか、ということで。やってきます。

9月8日(土)。曇りのち雨。しばらく土日が忙しいので。出かけられるときに、と。今回で最終回。

前回と同じように、杉並木に沿った左側に小道が続いています。今回の方が歩きやすい。

道ばたには草花がチラホラ。

さらに雑木林も。

(10:00)一面のそば畑。

(10:15)ここで広い道に出て、「杉並木」(例幣使街道)に合流します。

その先、右手に「板橋一里塚跡」碑。

碑には「江戸日本橋より小山・壬生を経て凡二十七里」と書かれていますが、実際は30里目のようです。

杉並木を振り返る。

向かって右手から街道に復帰。

向かって右手から街道に復帰。 「日光杉並木街道 ←特別保護地域・普通地域→」。

「日光杉並木街道 ←特別保護地域・普通地域→」。「板橋宿」に入ります。道の両側を杉並木で覆われていた街道が、杉並木もなくなって道も広くなり、宿場町らしい雰囲気に。

しかし、本陣1、脇本陣2、旅籠25という宿場だったようですが、その面影はどこにも見当たらず(気がつかず)過ぎてしまいます。

右手遠くに「日本ロマンチック街道」の看板。「日光道中」のときにもありました。

長野県上田市より軽井沢町を過ぎ、群馬県草津町、沼田市を経て、栃木県日光市までの全長約320kmの街道を日本ロマンチック街道と称する。

上信越高原国立公園と尾瀬国立公園、日光国立公園を結ぶ横断道路で、浅間・白根・日光白根などの火山が創り出した造形美、すなわち高原、滝、湖沼、湿原を内蔵し、近世の城下町、温泉町、宿場町、門前町を通過する。

日本に於ける最もドイツ的自然景観を持ち、同時に日本ロマン詩人達が多くの作品を残した、日本に於て最もロマンにあふれた街道である。この街道を日本ロマンチック街道と呼ぶ理由はドイツロマンチック街道に範をとった。

ドイツ・バイエルン地方のヴュルツブルクから、オーストリア国境のフュッセンに至る全長362kmの街道をドイツロマンチック街道と呼んでいる。ドイツロマンチック街道にはドイツローマン派の詩人たちが住み、あるいはこの街道筋を訪れて作品を残しているが、日本ロマンチック街道も日本ロマンの歌人詩人たちが住み、または訪れていて多くの作品を残している。

1988年11月25日、日本ロマンチック街道協会とドイツロマンチック街道協会は姉妹街道の締結をした。新しい時代に対応して両街道は人的交流、文化的交流を推進し、百年後千年後に評価を受ける街道づくりを推進している。

(

HPより)

HPより)(10:27)「板橋」交差点。その先を左に曲がり、道なりに右に進みます。

「例幣使街道(左の道)車両通行止め」の標示。

「例幣使街道(左の道)車両通行止め」の標示。あれ、工事中なのか? ということは通行不可。

実は、昨年から「杉並木」保護のため、車の通行は1㎞ほど不可となったようです。歩行者はOK!

けっこう存在感のあるおうちが右手に。

「日光杉並木街道 ←普通地域・特別保護地域→」。

再び本格的な杉並木。車の行き来を気にならず、杉並木の下を歩けそうなので、期待感、大。

「この先車両通行止め」の標示。

「この先車両通行止め」の標示。

国道121号旧道(例幣使街道)の一部通行止めについて

日光杉並木保護のため、国道121号旧道(例幣使街道)の一部について、以下の日程で車両通行止めとすることとなりましたのでお知らせします。ご理解とご協力をお願いします。

日時:平成29年3月21日(火曜日)午後3時から

(「日光市」HPより)

(10:38)約1㎞にわたって通行止めとなります。

国道(舗装道路)には杉の落ち葉や枯れ枝が落ちています。行き交う人もなく(1ヶ所、杉林を手入れしている職人たち数名の他、通行人には一人も会いません)、道の中央を歩きます。

黄色いセンターライン、道脇の白線も消えかかっていて、わずか1年余。春夏秋冬、雨・風・雪、車、・・・厳しい(自然)環境にあることを改めて感じさせられます。

風雪に、排気ガスに耐えてばらしい景観を保つ、杉の大木。

風雪に、排気ガスに耐えてばらしい景観を保つ、杉の大木。日光杉並木

日光街道、日光例幣使街道、会津西街道のうち、旧日光神領内にあたる大沢 - 日光間16.52キロメートル、小倉 - 今市間13.17キロメートル、大桑 - 今市間5.72キロメートルの3区間の両側にスギが植栽された並木道の総称である。総延長は35.41キロメートルに渡り、世界最長の並木道としてギネスブックに登録されている。江戸時代の徳川幕府が五街道をはじめとする主要な街道に松や杉などの並木を整備したが、そのなかでも現存する旧街道の並木として特に有名である。

徳川家康、秀忠、家光の三代にわたって将軍家に仕えた松平正綱が、主君家康の没後、日光東照宮への参道にあたる3街道に約20年あまりの歳月をかけてスギを植樹し、東照宮に寄進したことに始まり、江戸時代には幕府の日光奉行の元で手厚く保護された。明治以降は幾度も伐採の危機に瀕するものの、官民双方の有識者の努力によって大規模な伐採は避けられてきた。中でも、地元出身の林学者で「杉並木博士」と呼ばれた鈴木丙馬は、杉並木の研究と保護に生涯を捧げ、保護運動の中心となって活躍した。

周辺の開発によって旧態を失った箇所もあるものの、植樹から400年近く経った現在でも約12,500本のスギが生い茂り、寄進碑や一里塚も現存するなど、江戸時代の街道の景観をよく伝えており、歴史的にも植物学的にも特に重要とされ、「日光杉並木街道 附 並木寄進碑」として、日本で唯一、国の特別史跡および特別天然記念物の二重指定を受けている。・・・

現在も生活道路として利用されているが、街道を通る自動車の排気ガスや沿線の開発による根の切断などによって樹勢の衰えが進行し、毎年平均して100本以上のスギが倒木や枯死により姿を消している。保護が叫ばれて久しいものの、減少のペースに歯止めを掛けるには至っていない。このままでは100年後には消滅してしまうとも言われ、これを打開すべく保護活動も盛んに行われている。 ・・・

歴史

1617年(元和3年)に徳川家康の霊廟として日光東照宮が創建されると、将軍家や諸大名が日光参詣が実施されるようになり、江戸から日光への道路が急速に開けるようになり、江戸から宇都宮へ続く奥州街道も日光街道へと呼び改められるようになった。

日光杉並木は、若くして家康に仕えた松平正綱が、その恩に報いるために、1625年(寛永2年)から20年以上の歳月をかけて、紀州から取り寄せた杉の苗木を植樹したもので、1648年(慶安元年)、家康の33回忌に参道並木として東照宮に寄進した。言い伝えでは、日光東照宮の造営に際し、正綱が杉の苗木を寄進すると申し出たところ、諸大名からは「東照宮に対して何とケチなことよ」と非難を受けたが、正綱は「末をご覧あれよ」と返したといわれる。その後、正綱の息子である松平正信が、スギを植え足して今日に伝わる約1万5000本の並木となった。

正綱が、当時の街道の並木として一般的に植えられた松ではなく杉を選んだ理由は、一説には天を突く杉の姿に神気を感じたためといわれており、また、雨の多い日光の気候や地形に合わせて、湿気の多い地質に生育の適する杉を、正綱が選んだのだろうともいわれている。

植えられてすでに390年以上が経過するが、現在は高さ30 - 40mほどに成長し、日光東照宮へ向かう道は厳かな景観を作っている。近年では、風雨や自動車排気ガス等による倒木や枯損を抑止するため、バイパス建設や杉並木オーナー制度を導入して樹木保護のための基金を設立して、保護対策活動に乗り出している。1999年(平成11年)12月には二荒山神社、日光東照宮などとともに世界遺産の登録を受けた。

(以上、「Wikipedia」参照。)

ただ杉は、もともと根をしっかりと地中に縦横に張らない樹木。その代わり、すっくりと上に伸び、落葉もほとんどないので、並木としてそれほど間隔を置かず、植えることができる。江戸時代はそれでよかったのでしょう。

しかし、現在、両側に並んで植えられた杉は、道路側をガッチリとガードされ、道路の法面よりもかなり高い位置になっている木も多い。さらに裏手は盛り土も崩れて、なくなっているケース(宅地開発、道路整備、歩道などで削られている。こうして杉の根元の脇道を歩く私たちも杉をいじめている。)が目立ちます。

車の排気ガスとも関連して、古くて背が高く、幹が太いものへの悪影響は、なおさらな印象。

杉を植えた傾斜地では、大地震などのときには根こそぎ倒れ、地崩れ・山崩れの原因になるとも言われています。

実は、それを如実に実感したところがこの先にあります。