(8:15)「喜沢追分」。斜め右奥の細い道が「旧日光街道」。

「小山宿」の先で「日光街道(日光道中)」と分かれる「壬生道」。「楡木宿」の手前で、「倉賀野宿」からの「日光例幣使街道」と合流し、日光へ向かいます。そこで、小山・喜沢追分から楡木追分まで歩いてみます。

JR「小山」駅西口からコミニュティバス(「おーバス」)で「喜沢追分」手前の「静林幼稚園」まで。そこから歩き始めます。

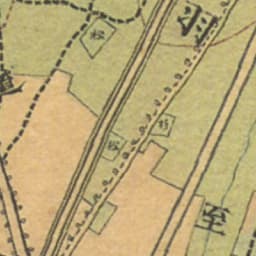

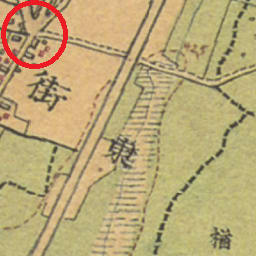

1880年代のようす。○が追分(喜沢分岐点)。

1880年代のようす。○が追分(喜沢分岐点)。

左上(西北)に進むのが「壬生道」(但し、「農業環境閲覧システム」では「旧例幣使街道」と記されている)。

「旧日光街道」は斜め右の細い道。

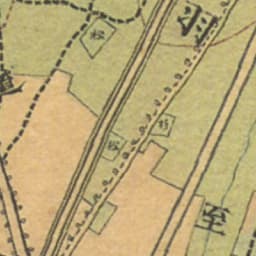

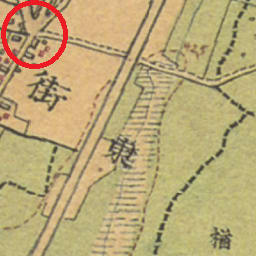

2010年代のようす。旧道の西にある道路は「国道4号線(現日光街道)」。

2010年代のようす。旧道の西にある道路は「国道4号線(現日光街道)」。

分岐点には「道標」など。 車の後ろの道が「旧日光街道」。

車の後ろの道が「旧日光街道」。

この道を西北に向かいます。

この道を西北に向かいます。

(8:25)しばらく進むと、左右に「小山ゴルフクラブ」の森が広がります。

江戸時代、「壬生道」の両側には杉並木が続いていたようです。その先に「一里塚」。

「日光街道西一里塚」(「喜沢西一里塚」という方が適切か? )

一里塚は、1里(約4㎞)ごとのしるしとして、道路の両側に木を植えた塚をいう。

慶長9年(1604)、徳川家康は後の二代将軍秀忠に命じて、江戸日本橋を起点とし東海道・東山道・北陸道にエノキなどを植えた一里塚を築かせ、全国にこれを普及させた。

エノキが一里塚に多くのは、根が深く広がって塚を固め、崩れにくいことにあった。一里塚は旅人には、里程や乗り賃を支払うとなり、日ざしの強い日には木陰の休み所ともなった。

この一里塚は、日光街道の脇道である壬生通りにあり、喜沢の追分を過ぎて、最初に位置する一里塚で、次の飯塚一里塚へと通じている。飯塚宿が貞応3年(1654)に伝馬宿になるから、このころまでに一里塚として整備されたようだ。

西側二基の塚は直径約3.3、高さ1.8㍍で、東側が一部崩れているが、西側は当時の様相を呈している。

ゴルフ場内に残る旧道? 古い橋が架かっています。

小山ゴルフクラブ内古墳群。

「桑57号墳跡地」。5世紀後半のもの。「帆立貝式古墳」という形式。

帆立貝式古墳(帆立貝形古墳)

古墳の一形式で、円丘に小さな方形の張り出しをつけて全体の平面形が帆立貝形になる古墳の総称。

この先、旧道沿道には古墳群が多く登場します。

「例幣使街道」沿道もそうでしたが、関東平野の北部(栃木県南部地方)は古代から開けた土地であることが分かります。

古代、毛野川(けぬのかわ=現在の鬼怒川)は、下野国 - 下総国と流れ現土浦市南方で香取海(銚子で太平洋に繋がる内海)に注ぐ大河で、流域一帯には毛野国が成立しており、ヤマト王権において毛野国は筑紫、出雲、吉備などと並び強大な発言力を有していました。

県内各地には縄文時代からの考古遺跡が多数認められており、古代には毛人が住む地域であったと解されていますが、第10代天皇・崇神天皇の第一皇子、豊城入彦命が父の命でこの地に入って「毛野国」を建国し、有力豪族となった毛野氏の祖となり、ヤマト王権において有力豪族の一角をなした、といわれています。その後、「毛野国」から上下二国に分かれ、「下毛野国(しもつけぬのくに)」「下野国(しもつけのくに)」が成立し、栃木では、現在でも「下野(しもつけ)」の呼称が広く使われています。

また、沿道には5つの一里塚がすべて現存しています。それを順次確かめながら歩くのも魅力です。

「県道18号線 小山壬生線」として続きます。(「壬生まで9㎞」)。

道の両側は一面のそば畑。

小さな集落に近づきます。

「大日山美術館」。

「大日山美術館」。

大日山美術館

更新日:2007年04月18日11:27:39

当館は小山市と壬生町を結ぶ日光街道沿いに小高い雑木林の中に古い民家を移築し、昭和57年に開館しました。かつて芭蕉主従の旅をした由緒ある道であります。郷土の画家、小口一郎の作品、益子焼、七宝焼き、その他日本画、洋画等を交互に展示します。尚、地域の文化向と作家の激励を兼ね個展やグループ展も多彩に開催しています。最近、初心者、老人向けのピアノ教室を開き、四季折々に変化する雑木林に感動しながら和気あいあいと皆さんが鍵盤にいそしんでおります。雑木林に包まれた白壁の古い木造館は郷愁の念にかられると皆さんが口にされます。

(「桜ヶ丘3丁目」HPより)

(8:52)「扶桑歩道橋」の信号を左折します。

1880年代のようす。○が左折点。 2010年代のようす。

「姿川(思川)」を越えます。

左手にある、かなり古びた「ドライブイン」。「映画撮影のため休ませていただきます」との立て看板。スタッフが何人も準備をしています。おかみさんが出てきて、「テレビに出ている人もきますよ」と。ここで? 裏手が「思川」なので、そこでの撮影か? 明るく振る舞うおかみさんです。

右手は一面、田んぼ。稲刈りの済んだところも。

しばらく進むと、「壬生道」最初の宿場・飯塚宿になります。

「小山宿」の先で「日光街道(日光道中)」と分かれる「壬生道」。「楡木宿」の手前で、「倉賀野宿」からの「日光例幣使街道」と合流し、日光へ向かいます。そこで、小山・喜沢追分から楡木追分まで歩いてみます。

JR「小山」駅西口からコミニュティバス(「おーバス」)で「喜沢追分」手前の「静林幼稚園」まで。そこから歩き始めます。

1880年代のようす。○が追分(喜沢分岐点)。

1880年代のようす。○が追分(喜沢分岐点)。左上(西北)に進むのが「壬生道」(但し、「農業環境閲覧システム」では「旧例幣使街道」と記されている)。

「旧日光街道」は斜め右の細い道。

2010年代のようす。旧道の西にある道路は「国道4号線(現日光街道)」。

2010年代のようす。旧道の西にある道路は「国道4号線(現日光街道)」。分岐点には「道標」など。

車の後ろの道が「旧日光街道」。

車の後ろの道が「旧日光街道」。  この道を西北に向かいます。

この道を西北に向かいます。(8:25)しばらく進むと、左右に「小山ゴルフクラブ」の森が広がります。

江戸時代、「壬生道」の両側には杉並木が続いていたようです。その先に「一里塚」。

「日光街道西一里塚」(「喜沢西一里塚」という方が適切か? )

一里塚は、1里(約4㎞)ごとのしるしとして、道路の両側に木を植えた塚をいう。

慶長9年(1604)、徳川家康は後の二代将軍秀忠に命じて、江戸日本橋を起点とし東海道・東山道・北陸道にエノキなどを植えた一里塚を築かせ、全国にこれを普及させた。

エノキが一里塚に多くのは、根が深く広がって塚を固め、崩れにくいことにあった。一里塚は旅人には、里程や乗り賃を支払うとなり、日ざしの強い日には木陰の休み所ともなった。

この一里塚は、日光街道の脇道である壬生通りにあり、喜沢の追分を過ぎて、最初に位置する一里塚で、次の飯塚一里塚へと通じている。飯塚宿が貞応3年(1654)に伝馬宿になるから、このころまでに一里塚として整備されたようだ。

西側二基の塚は直径約3.3、高さ1.8㍍で、東側が一部崩れているが、西側は当時の様相を呈している。

ゴルフ場内に残る旧道? 古い橋が架かっています。

小山ゴルフクラブ内古墳群。

「桑57号墳跡地」。5世紀後半のもの。「帆立貝式古墳」という形式。

帆立貝式古墳(帆立貝形古墳)

古墳の一形式で、円丘に小さな方形の張り出しをつけて全体の平面形が帆立貝形になる古墳の総称。

この先、旧道沿道には古墳群が多く登場します。

「例幣使街道」沿道もそうでしたが、関東平野の北部(栃木県南部地方)は古代から開けた土地であることが分かります。

古代、毛野川(けぬのかわ=現在の鬼怒川)は、下野国 - 下総国と流れ現土浦市南方で香取海(銚子で太平洋に繋がる内海)に注ぐ大河で、流域一帯には毛野国が成立しており、ヤマト王権において毛野国は筑紫、出雲、吉備などと並び強大な発言力を有していました。

県内各地には縄文時代からの考古遺跡が多数認められており、古代には毛人が住む地域であったと解されていますが、第10代天皇・崇神天皇の第一皇子、豊城入彦命が父の命でこの地に入って「毛野国」を建国し、有力豪族となった毛野氏の祖となり、ヤマト王権において有力豪族の一角をなした、といわれています。その後、「毛野国」から上下二国に分かれ、「下毛野国(しもつけぬのくに)」「下野国(しもつけのくに)」が成立し、栃木では、現在でも「下野(しもつけ)」の呼称が広く使われています。

また、沿道には5つの一里塚がすべて現存しています。それを順次確かめながら歩くのも魅力です。

「県道18号線 小山壬生線」として続きます。(「壬生まで9㎞」)。

道の両側は一面のそば畑。

小さな集落に近づきます。

「大日山美術館」。

「大日山美術館」。大日山美術館

更新日:2007年04月18日11:27:39

当館は小山市と壬生町を結ぶ日光街道沿いに小高い雑木林の中に古い民家を移築し、昭和57年に開館しました。かつて芭蕉主従の旅をした由緒ある道であります。郷土の画家、小口一郎の作品、益子焼、七宝焼き、その他日本画、洋画等を交互に展示します。尚、地域の文化向と作家の激励を兼ね個展やグループ展も多彩に開催しています。最近、初心者、老人向けのピアノ教室を開き、四季折々に変化する雑木林に感動しながら和気あいあいと皆さんが鍵盤にいそしんでおります。雑木林に包まれた白壁の古い木造館は郷愁の念にかられると皆さんが口にされます。

(「桜ヶ丘3丁目」HPより)

(8:52)「扶桑歩道橋」の信号を左折します。

1880年代のようす。○が左折点。 2010年代のようす。

「姿川(思川)」を越えます。

左手にある、かなり古びた「ドライブイン」。「映画撮影のため休ませていただきます」との立て看板。スタッフが何人も準備をしています。おかみさんが出てきて、「テレビに出ている人もきますよ」と。ここで? 裏手が「思川」なので、そこでの撮影か? 明るく振る舞うおかみさんです。

右手は一面、田んぼ。稲刈りの済んだところも。

しばらく進むと、「壬生道」最初の宿場・飯塚宿になります。