柴又の良観寺さま

東京都葛飾区柴又の良観寺さまです。

創建年代は不詳ですが、室町時代末期から江戸時代初期にかけての

間に念仏堂として建立された。

その後両観寺・了観寺として一寺となっていたといいます。

柴又七福神のうちの宝袋尊、江戸川七福神の布袋尊、また南葛八十八ヶ所霊場の52番、

西新井組中川通四箇領八十八箇所29番です。

お腹に両手を願掛けを祈る宝袋尊があります。

ふくよかな笑顔に腹だし宝袋尊 (縄)

コメントは閉めています。

柴又の良観寺さま

東京都葛飾区柴又の良観寺さまです。

創建年代は不詳ですが、室町時代末期から江戸時代初期にかけての

間に念仏堂として建立された。

その後両観寺・了観寺として一寺となっていたといいます。

柴又七福神のうちの宝袋尊、江戸川七福神の布袋尊、また南葛八十八ヶ所霊場の52番、

西新井組中川通四箇領八十八箇所29番です。

お腹に両手を願掛けを祈る宝袋尊があります。

ふくよかな笑顔に腹だし宝袋尊 (縄)

コメントは閉めています。

一昨年寿陵(お墓を買求めた)

『お墓を生前購入するのは縁起が悪い』などと言う人がいますが、

それはまったくの間違いとのことです。

お墓を生前購入すると逆に長生きするとも言われていますし、

生前のお墓を「寿陵(じゅりょう)」ともいい、

仏教の「輪廻転生」の考えに従えば、逆に縁起が良いといわれています

山門横の法話

『法句経(ほっくきょう)』に

人の生を うくるはかたく

やがて 死すべきものの

いま いのちあるは

ありがたし

という聖語があります。

再び生まれてくることのない私、1回きりのいのちを

「どう生きるのが本当か」がわからなくては、永劫(ようごう)に

迷っていかねばなりませんと、親鸞(しんらん)聖人は

お念仏の教えを生涯説いていかれました。

コメント欄は閉めています。

墓参り

天気良好にて多くの人が見えていた。

彼岸に入り、昨日予定していましたが雨で繰り延べた。

朝から天気も連日の暑さと違い、半ズボンから長ズボン、半そでシャツでは

やや肌寒しか・・・との陽気でした。

天気良好、都内の家内の墓参をした。駐車場は満杯でごった返していた。

昨年・1昨年と4人の兄姉、義兄姉を亡くしい寂しい限り・・・・・。

親戚で最高齢になった。

新仏のこと丹念に告ぐ墓参

墓誌白字かなススキの波よ (縄)

都にて遠き故郷想いつつ

線香の香や花をたむけし (縄)

コメント欄は閉めています。

奥戸・宝蔵院境内をそぞろ歩く

「宝蔵院)」は、葛飾区・奥戸にある真言宗の寺院です。

応永2年(1395年)に創建されたといわれており、境内の薬師堂には区の

有形文化財である本尊の「式部薬師」が安置されています。

秋には1000本以上の彼岸花が咲き、石仏群を背景に神秘的な美しさをたたえる。

散歩の途上ときどき立ち寄ります。

薬師堂

奥に入ると雑木林

羊歯類が一面に生えていた。

本堂を見る

情熱の歌人柳原白蓮の歌碑が建立。

「衆生あり祈願成就のよろこびを代々に伝えし御仏ぞこれ」

本堂の建物

水汲み場所

水仙が見事に咲いていた。

昭和38年には東方に中川放水路が完成し、その記念に堤上に、

「和光の鐘」を吊った鐘楼を建てた。

▲ 此のところ和光の鐘を聞かねども

どこへ行ったか朝のお勤め (縄)

コメント欄はopenです。

招魂碑&石灯篭

奥戸・八剱神社境内の石造物。

戦死者の慰霊碑。

日露戦争前には記念碑,招魂碑と呼ばれるものが建てられたが,忠魂碑として日本全国に普及した。

日露戦争以後のことで,大正・今上天皇の即位記念事業として,市町村の在郷軍人分会が献金を

募集し,小学校の一角に建立したものが多い。

コメント欄は閉じています。

石仏と彼岸花

前回は宝蔵院・鐘楼(その1)で紹介しました。

今回は「石仏と彼岸花」で紹介します。ここ宝蔵院は隠れた彼岸花の咲く場所として、

皆様に愛されています。

前回撮影に行った時は夕方でしたが5人居りましたが、盛りは過ぎたとは言いますが

十分に見られます。

日曜日なのでカメラマンが大勢見えるでしょう。

裏口通路

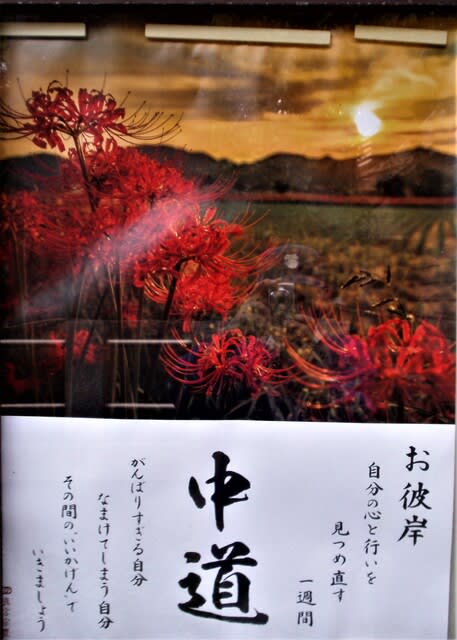

境内の彼岸花ポスター

正面通路を入ると、左に沢山の石仏群、その前に彼岸花。

石間を縫って咲くヒガンバナ

釈迦如来像と彼岸花

白、黄色、赤の彼岸花

柳原白蓮女史の歌碑

「衆生あり祈願成就のよろこびを代々に伝えし御仏ぞこれ」

ニラと彼岸花

コメント欄は閉めれいます。

帝釈天境内の御神水(産湯)

▼ 赤躑躅 御神水湧く 帝釈天 (繩)

「わたくし、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は寅次郎、

人呼んでフーテンの寅と発します」

寅さんといえば昭和の国民的ヒーローである。

👆に続く➡「不思議な縁持ちまして、たったひとりの妹のために粉骨砕身、 売(ばい)に励もうと

思っております。

西に行きましても東に行きましても、とかく土地のおアニィさんにごやっかいかけがちな

若僧でございます。

以後、見苦しき面体、お見知りおかれまして恐惶万端引き立てて、 よろしく、お願(たの)

み申します。」

少し前に友人と飲んでいて寅さんの話になった。

友人は「こんなおっちゃん居ったらおもしろいなあとは思うけど、身近にほんまに居ったら

困るやろなあ」と語っていた。その通りだ。映画だからいいのだ。

しかし、常人が行うことをしたのではこれは大変、世の中メチャクチャ。

葛飾区柴又七丁目の柴又帝釈天境内に「御神水」がある。

これが寅さんの産湯にもなったのだろう!?。

この水量は、まさに神の水である。少し暑くなってきた頃には、流れ出す水が参拝者に

清涼感を与えていた。

御水神 (蔵出し画像)

ここ柴又は、東側100mほどの地点に、江戸川が流れています。

細川たかしの歌「矢切の渡し」の、渡船場が有ります。

そんなことで地下水が高く、寅さんの浸かった”産湯の水”が限りなく迸る。

▼ 寅さんの浸かった産湯御神水 (縄)

コメント欄は〆ています。

参道から、境内の片隅から、柴又の土手から

寅さんの声が聞こえ~来るような・・・。

寅さんは、1996年に68歳の若さで亡くなった。死因は肺ガンだと言う。

参道にて、団子を買い求めたついでに、30分ほど、グルリと一回りした。

「柴又と言えば寅さん、寅さんと言えば柴又」駅前の寅さん像や、参道のポスターから

寅さんの声は聞こえ来た・・・・・。

「おれはいつまでも

1人前に・・・

故郷ってやつはよう・・・・・」

寅次郎

「燃えるような恋をしろ

大声を出して、のた打ち回るような、

恥ずかしくて、死んでしまいたいような、恋をするんだ」

「お前も・・しつこいネ

おい・・

ちょっと待ってコノヤロウ」

お店の入り口にて参道あるお店の入り口にて

寅さん会館にて・・

芝又駅前の寅さん像

寅さんサミットの時(蔵出し)

寅さんサミットの時(蔵出し)

![柴又参道商店街 | RETRIP[リトリップ]](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG1Zy1KmDfipARsxubWZCfYUzXtBE6E6HcZtLkv3EKlGXS6LQfXahcVExltJmYCpDCXA3fFTDvD2AkX2rIY6q3KoCbx-HewhoMC5HzLoBYl1LiCbnLEMZxbr2gGbWy2ANYvcqzK6cNMsEQPpQuAA5m0dTO9ef7GfM0aWmVVXk4u8BZLIoMJJU2R3cRTx_6i8R5LRdEOUl2gXqUgr8SGdhA-QZztcMUaMJkZ2FTU7-gQAWcBkJsNiTQv1hlWz5vjxcS4n-i-L31GbrhycSJqjKQpImuymDP6c-evwcfy5K73rEuMLUVjd2THztpGiDevnR1-vJj3fu6V6RudFy5yZrarw=/89eb3dae-9d79-4654-9c2c-870fe86cc00c_l.jpg?errorImage=false)

帝釈天の参道です。

コメント欄はopenです。

鐘に二つの思いがある

① 朝6時になると撞木の縄を握っていた居た、おばあさん…。

昭和は50年代、この脇の中川放水路土手を散歩がてら通ると、

70歳前後おばあさんが鐘を打つていた。

1回突き終ると、鐘の下を周回して次の打鐘した。

② 此処の鐘楼風景は、「私の心の故郷、絵になる風景の一つ」である。

此の鐘楼は、春の桜の時が最も美しい。

私の好む風景の一つ『心の故郷』です。ノスタルジャーを掻き立てる。

三段構えの高い鐘楼は、以前は東側にあったとのこと、中川放水路工事で、

現在の場所へ移築された。

此の鐘楼を別名「和光の鐘」 という。

という。

薫風の和光の鐘や放水路 (縄)

コメ欄は〆ています。