地元の駅を昨日(10月8日)8時13分に出発

家に帰ったのは終電で24時近く

(だから今日は少し寝不足で眠い)

交通費もJR東海ツアーズを利用して安くなったものの

チケット代を含むと結構な出費

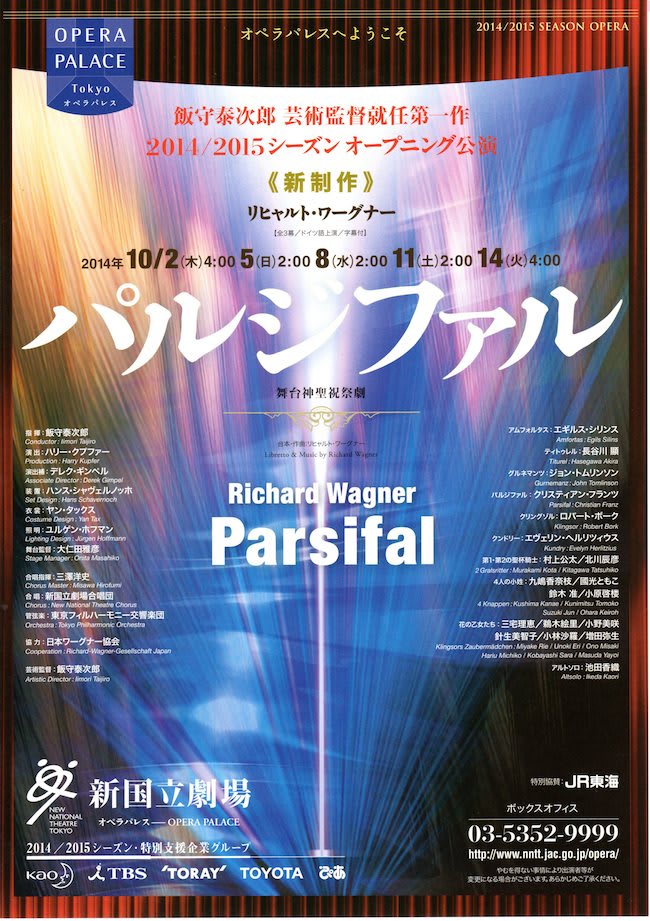

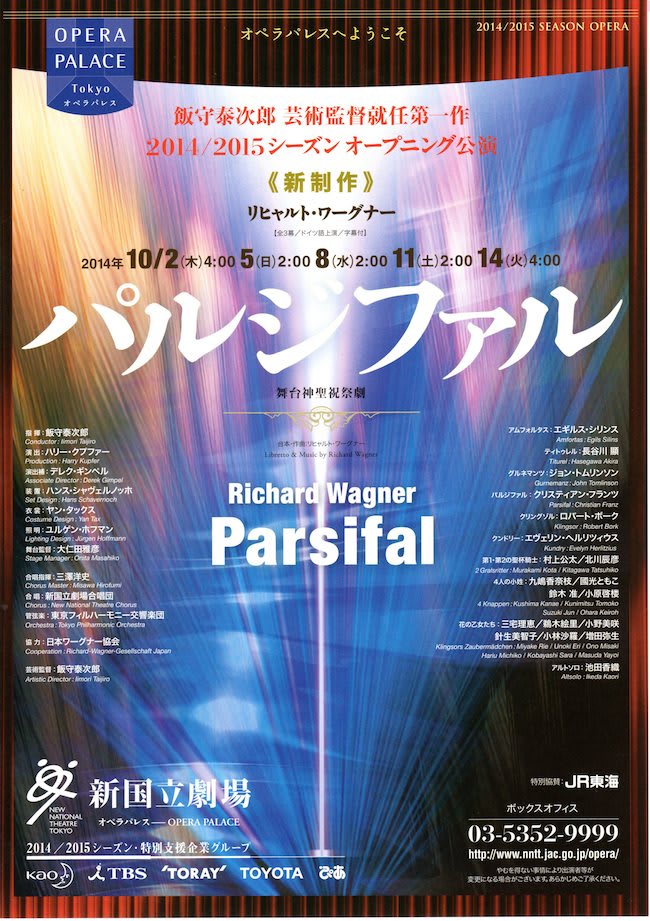

しかし、大きな満足感が得られたのが新国立劇場で行われた

ヴァーグナーの楽劇「パルジファル」の公演

生(ライブ)の良さというのだろうか

1幕の途中から演奏に熱を感じるようになった

そして3幕終了間近に頭をよぎったこととは

この非日常の体験が凄まじくて、明日から普通の生活に

戻れるのだろうか?と言う不安

それほどまでに久々のパルジファル体験は面白かった

演出はクプファー

名前は聞いたことがある

くらいの知識しかない

そんなことよりまずは楽しめるか否か?

前奏曲が始まると同時に幕があがると

まるで漫画の稲妻みたいな光の道みたいなものが

目に入る

奥の方には何故か仏教の僧侶と思しき人物が三人

これは何だ?

判断保留にして舞台を眺める

舞台にあるものはこのジグザグの光の道だけ

このジグザクが時々途中から切れて、短くなったパーツが

あるときは上にあるときは下にへと移動する

この上下の意味も判断保留

まずは音楽に集中

そうしていると特にその動きも違和感がない

自分はこのくらい抽象的な演出のほうが好き

昔上野でみたパルジファルは夢遊病者の頭の中の

出来事と言う設定で、部分部分が現実的で説明的だったのが

かえってつまらなかった

日本のお能の様に想像力を刺激される方が楽しい

しかし、グルネマンツ役のトムリンソンは素晴らしかった

風格ある佇まいと余裕のある声量と音色

パルジファルはちょっと太めで

若者ではなくておじさんだったのが、

歌のある劇だから仕方ないけど、少し残念

クンドリーは2幕の誘惑は迫力があった

2幕の花達の誘いはもう少し音楽に

ネットリ感があっても良かった

なんとなくあっさりしていた

そういえば3幕のお楽しみ聖金曜日の奇跡の音楽も

あれれ、というまに済んでしまった

クナッパーツブッシュならもっと聴かせるところなのに、、、

そういえば飯守泰次郎氏の指揮するオーケストラは

1幕途中から全開と言う感じになって頑張ったけど

ちょっと金管が生々しすぎる部分があった

バイロイトはオーケストラの上部に天井があって

音が抜け切らないために少しこもり気味な独特な音色になるが

自分は聞き慣れている(レコードで)ので

もう少しブレンドされた音が聴きたかった

あとは合唱の部分

徐々に音階があがって聖なる感覚を表現するところ

これもライブなのに思いの外あっさり

こんな風に続けると不満が多いみたいだが

そんなことはない

全体的にはオーケストラも楽しませてもらった

ヴァーグナーの毒、魔術にどっぷり浸かることが出来て

やはりバイロイトに行ってみたいと思うことしきり

さて多分多くの人が一番に問題にしたのは演出

奇妙な仏教の僧侶の存在と、傷を塞げるはず槍でアンフォルタスの傷口を

なぞったにも関わらずアンフォルタスは死という救済の形をとり

泣くことを覚えて死によって苦悩から逃れられるはずのクンドリーが

最後まで生き残って、パルジファルとグルネマンツとクンドリーは

この城に逗まると思いきや僧侶の衣装の一部を受け取りどこかに行くような結末

何かを暗示しているのだろうけど

そしてその暗示への解釈は人それぞれ違っていても良いのだろうが

自分としてはこの結末もありかな!

と大した違和感はなかった

(自分の想像したのもがクプファーの意図したものとは違ったとしても)

ただなるほどと感心した演出は3幕の前奏曲の部分

この部分はパルジファルがいろんな辛い経験をして

人間的に成長する様を表現できればいいのだが

パルジファルが僧侶に施しをして、次に僧侶から何かを得て

新しいパルジファルになる

つまり行為自体が成長の証を表現しており

少なくとも見ている最中は納得できた

本当は終演後あの演出の意味や音楽について

いっしょに鑑賞した人たちと歓談したかったが

帰りの新幹線の時間が気になって急いで会場を後にしたが

これがちょっと残念だった

昔見たバイロイトでは何を話したかは覚えていないが

終演後どこかのレストランであれこれ感想を話した気がする

音楽を楽しむということは、こうした感想の交換もあると思うが

仕方ない!といったところか

ヴァーグナー

その魔力はルードヴィッヒ2世を虜にしたが

なんとなく分かる気がする

新国立劇場では来年「さまよえるオランダ人」が

あるようだが、自分はタンホイザーかトリスタンなら

もう一度足を運ぼうかな

家に帰ったのは終電で24時近く

(だから今日は少し寝不足で眠い)

交通費もJR東海ツアーズを利用して安くなったものの

チケット代を含むと結構な出費

しかし、大きな満足感が得られたのが新国立劇場で行われた

ヴァーグナーの楽劇「パルジファル」の公演

生(ライブ)の良さというのだろうか

1幕の途中から演奏に熱を感じるようになった

そして3幕終了間近に頭をよぎったこととは

この非日常の体験が凄まじくて、明日から普通の生活に

戻れるのだろうか?と言う不安

それほどまでに久々のパルジファル体験は面白かった

演出はクプファー

名前は聞いたことがある

くらいの知識しかない

そんなことよりまずは楽しめるか否か?

前奏曲が始まると同時に幕があがると

まるで漫画の稲妻みたいな光の道みたいなものが

目に入る

奥の方には何故か仏教の僧侶と思しき人物が三人

これは何だ?

判断保留にして舞台を眺める

舞台にあるものはこのジグザグの光の道だけ

このジグザクが時々途中から切れて、短くなったパーツが

あるときは上にあるときは下にへと移動する

この上下の意味も判断保留

まずは音楽に集中

そうしていると特にその動きも違和感がない

自分はこのくらい抽象的な演出のほうが好き

昔上野でみたパルジファルは夢遊病者の頭の中の

出来事と言う設定で、部分部分が現実的で説明的だったのが

かえってつまらなかった

日本のお能の様に想像力を刺激される方が楽しい

しかし、グルネマンツ役のトムリンソンは素晴らしかった

風格ある佇まいと余裕のある声量と音色

パルジファルはちょっと太めで

若者ではなくておじさんだったのが、

歌のある劇だから仕方ないけど、少し残念

クンドリーは2幕の誘惑は迫力があった

2幕の花達の誘いはもう少し音楽に

ネットリ感があっても良かった

なんとなくあっさりしていた

そういえば3幕のお楽しみ聖金曜日の奇跡の音楽も

あれれ、というまに済んでしまった

クナッパーツブッシュならもっと聴かせるところなのに、、、

そういえば飯守泰次郎氏の指揮するオーケストラは

1幕途中から全開と言う感じになって頑張ったけど

ちょっと金管が生々しすぎる部分があった

バイロイトはオーケストラの上部に天井があって

音が抜け切らないために少しこもり気味な独特な音色になるが

自分は聞き慣れている(レコードで)ので

もう少しブレンドされた音が聴きたかった

あとは合唱の部分

徐々に音階があがって聖なる感覚を表現するところ

これもライブなのに思いの外あっさり

こんな風に続けると不満が多いみたいだが

そんなことはない

全体的にはオーケストラも楽しませてもらった

ヴァーグナーの毒、魔術にどっぷり浸かることが出来て

やはりバイロイトに行ってみたいと思うことしきり

さて多分多くの人が一番に問題にしたのは演出

奇妙な仏教の僧侶の存在と、傷を塞げるはず槍でアンフォルタスの傷口を

なぞったにも関わらずアンフォルタスは死という救済の形をとり

泣くことを覚えて死によって苦悩から逃れられるはずのクンドリーが

最後まで生き残って、パルジファルとグルネマンツとクンドリーは

この城に逗まると思いきや僧侶の衣装の一部を受け取りどこかに行くような結末

何かを暗示しているのだろうけど

そしてその暗示への解釈は人それぞれ違っていても良いのだろうが

自分としてはこの結末もありかな!

と大した違和感はなかった

(自分の想像したのもがクプファーの意図したものとは違ったとしても)

ただなるほどと感心した演出は3幕の前奏曲の部分

この部分はパルジファルがいろんな辛い経験をして

人間的に成長する様を表現できればいいのだが

パルジファルが僧侶に施しをして、次に僧侶から何かを得て

新しいパルジファルになる

つまり行為自体が成長の証を表現しており

少なくとも見ている最中は納得できた

本当は終演後あの演出の意味や音楽について

いっしょに鑑賞した人たちと歓談したかったが

帰りの新幹線の時間が気になって急いで会場を後にしたが

これがちょっと残念だった

昔見たバイロイトでは何を話したかは覚えていないが

終演後どこかのレストランであれこれ感想を話した気がする

音楽を楽しむということは、こうした感想の交換もあると思うが

仕方ない!といったところか

ヴァーグナー

その魔力はルードヴィッヒ2世を虜にしたが

なんとなく分かる気がする

新国立劇場では来年「さまよえるオランダ人」が

あるようだが、自分はタンホイザーかトリスタンなら

もう一度足を運ぼうかな