今日は休み

もっとも毎日が日曜日みたいなものだが、、

昨年ドイツを再訪して

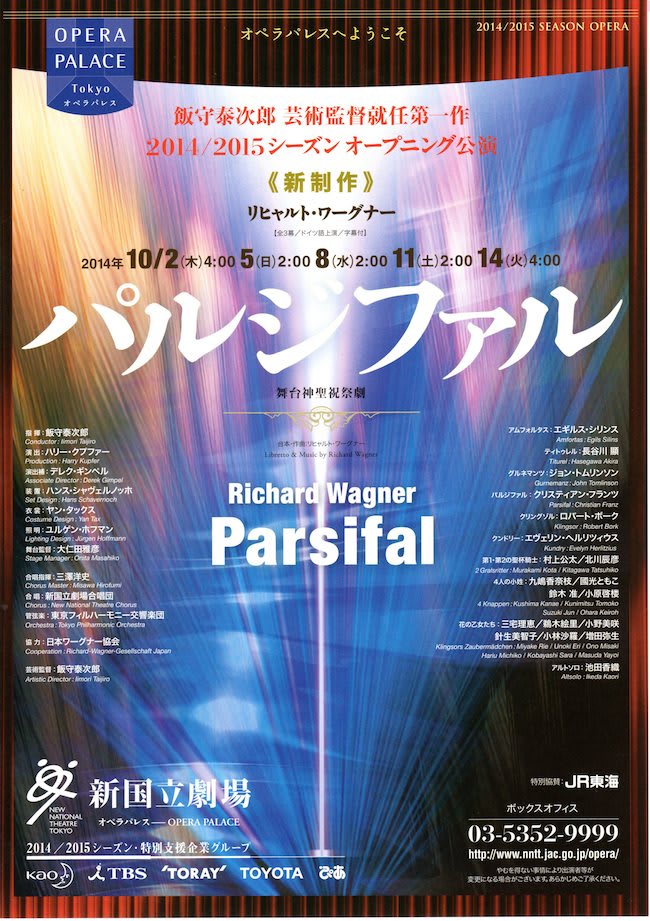

一昨日パルジファルを新国立劇場で鑑賞して

益々ドイツへの憧れが強くなっていくのを感じる

ヘッセが言うような人生を振り返ってもいい世代に

なってきたので何故こんなにドイツに憧れてしまうのか

考えてみた

「YOUはなにしに日本へ」と言う番組がある

そこでは日本に来た外国人に何故日本に来たのかを

インタビューしているが、ほんと百人百様

仕事だけでなく、日本に憧れをもって飛び出した人も多くいる

昔の自分もそういった中の一人で

日本を飛び出した方

訳の分からない衝動に突き動かされて

無目的にただドイツに向かった

しかし何故ドイツか

音楽の存在が大きい

ベートーヴェン、バッハ、ヴァーグナー、ブルックナー、ブラームス

その人達がいたからは否定しないが、自分は音楽関係の人間でもなく

どうもそれよりはドイツから連想するイメージが大きい

ドイツは内省的で小説もなにか大きな出来事、社会との戦いと言うよりは

教養小説的な個人の内面を見つめたものが多い

(ヘッセ、ゲーテ)

音楽もそういったことを感じさせる

イタリアの光と影がはっきりした輪郭線のくっきりした音楽ではなく

またロシアのような感情に任せたり、本能の赴くままの大音量に身を任せたり

フランスのようにこじゃれたセンス、ニュアンスの違いを見つけて喜ぶのでもなく

ただ神秘的な音の中で瞑想するイメージ

そしてそれが構成的に理にかなっており、まるで学者と芸術家が共存するような感じ

ヘッセのガラス玉演戯は、まさにこの様な理の人と芸術家が共存する人を扱っている

(そしてそれが普通の社会に役立つのかも問われている)

この両者が共存するようなドイツの社会

むかしバイロイトで音楽祭の最中、公演のない日、あるいは午前中

トリスタンのアナリーゼと演出についての講演があった

そこに登場した人がメガネを掛けたいかにも学者風の人

しかし彼はピアノに向かって音楽に陶酔する素振りで講演を続ける

この時の学者と芸術家が共存しているようなイメージが

今も心に残っていてそれがドイツのイメージにつながっている

ドイツは極めて現実的な理に支配される面と

憧れとかロマンとか、なにか目に見えないものにも

本音のところで突き動かされているような気がしてならない

そしてそれこそが自分がドイツに惹かれる理由

ドイツでも列車の旅は本当に日本人にとっては幻想的でもある

日常の生活の中に、まるで夢の様な風景が当たり前のように存在する

彼らドイツ人は気づかずに毎日このような風景を目にする

だから知らず知らずその風景に馴染んだ発想をするようになる

若い感受性の強い時期にドイツに行った

というのは今もドイツに惹かれる理由の一つだが

その若い時期にドイツに行かせたものこそが

今もドイツに惹かれる理由の最たるもの

多分それは憧れといったようなもの

形ではなく、ただ本当にあるのか無いのかわからないようなもの

それが他の国ではなくドイツに向かったのは

単なる偶然かも知れないが、、、

もう一度ドイツへ

現在旅の計画を相談しているが(家族には内緒)

半分以上は行く気になっている

多分この衝動は抑えられないだろう

今度はもう少しドイツ語を勉強しておかなくては!

もっとも毎日が日曜日みたいなものだが、、

昨年ドイツを再訪して

一昨日パルジファルを新国立劇場で鑑賞して

益々ドイツへの憧れが強くなっていくのを感じる

ヘッセが言うような人生を振り返ってもいい世代に

なってきたので何故こんなにドイツに憧れてしまうのか

考えてみた

「YOUはなにしに日本へ」と言う番組がある

そこでは日本に来た外国人に何故日本に来たのかを

インタビューしているが、ほんと百人百様

仕事だけでなく、日本に憧れをもって飛び出した人も多くいる

昔の自分もそういった中の一人で

日本を飛び出した方

訳の分からない衝動に突き動かされて

無目的にただドイツに向かった

しかし何故ドイツか

音楽の存在が大きい

ベートーヴェン、バッハ、ヴァーグナー、ブルックナー、ブラームス

その人達がいたからは否定しないが、自分は音楽関係の人間でもなく

どうもそれよりはドイツから連想するイメージが大きい

ドイツは内省的で小説もなにか大きな出来事、社会との戦いと言うよりは

教養小説的な個人の内面を見つめたものが多い

(ヘッセ、ゲーテ)

音楽もそういったことを感じさせる

イタリアの光と影がはっきりした輪郭線のくっきりした音楽ではなく

またロシアのような感情に任せたり、本能の赴くままの大音量に身を任せたり

フランスのようにこじゃれたセンス、ニュアンスの違いを見つけて喜ぶのでもなく

ただ神秘的な音の中で瞑想するイメージ

そしてそれが構成的に理にかなっており、まるで学者と芸術家が共存するような感じ

ヘッセのガラス玉演戯は、まさにこの様な理の人と芸術家が共存する人を扱っている

(そしてそれが普通の社会に役立つのかも問われている)

この両者が共存するようなドイツの社会

むかしバイロイトで音楽祭の最中、公演のない日、あるいは午前中

トリスタンのアナリーゼと演出についての講演があった

そこに登場した人がメガネを掛けたいかにも学者風の人

しかし彼はピアノに向かって音楽に陶酔する素振りで講演を続ける

この時の学者と芸術家が共存しているようなイメージが

今も心に残っていてそれがドイツのイメージにつながっている

ドイツは極めて現実的な理に支配される面と

憧れとかロマンとか、なにか目に見えないものにも

本音のところで突き動かされているような気がしてならない

そしてそれこそが自分がドイツに惹かれる理由

ドイツでも列車の旅は本当に日本人にとっては幻想的でもある

日常の生活の中に、まるで夢の様な風景が当たり前のように存在する

彼らドイツ人は気づかずに毎日このような風景を目にする

だから知らず知らずその風景に馴染んだ発想をするようになる

若い感受性の強い時期にドイツに行った

というのは今もドイツに惹かれる理由の一つだが

その若い時期にドイツに行かせたものこそが

今もドイツに惹かれる理由の最たるもの

多分それは憧れといったようなもの

形ではなく、ただ本当にあるのか無いのかわからないようなもの

それが他の国ではなくドイツに向かったのは

単なる偶然かも知れないが、、、

もう一度ドイツへ

現在旅の計画を相談しているが(家族には内緒)

半分以上は行く気になっている

多分この衝動は抑えられないだろう

今度はもう少しドイツ語を勉強しておかなくては!