先日、生ゴミを出しに指定場所に出かけた時、二羽のからすを見かけた

その刹那、シューベルトの「冬の旅」の中の「からす」の一節が頭に浮かんだ

Eine Krähe war mit mir

Aus der Stadt gezogen

Ist bis heute für und für

Um mein Haupt geflogen

比較的覚えやすいドイツ語で、この部分だけは覚えている(ここしか覚えていない)

そしてメロディも歌いやすい

その日の夜には「冬の旅」のレコードを聴こうとその時に決めていた

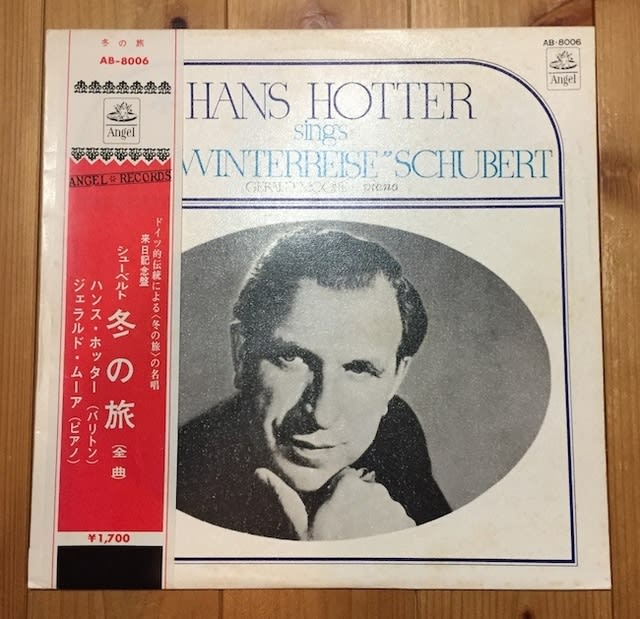

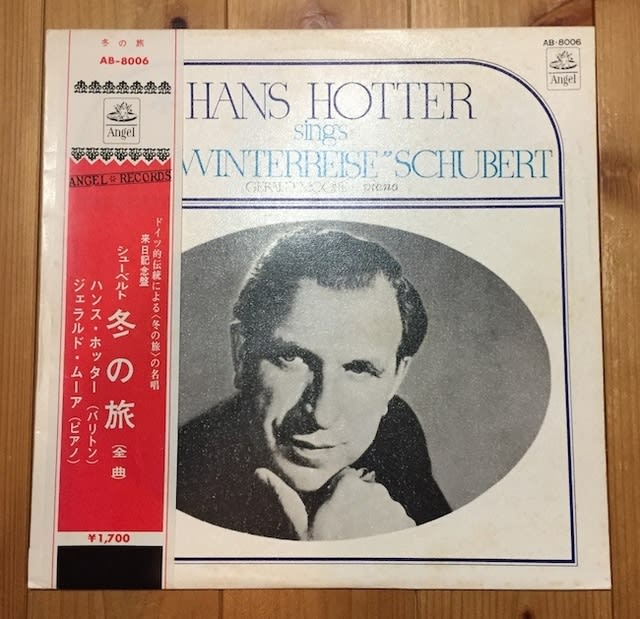

夜に棚から引っ張り出してきたのが

ハンス・ホッターの歌ったものだ

実は「冬の旅」はそんなに聴く気になれない曲だ

シューベルトはあまり好きじゃないとか、作品が好みでないとか、出来が悪いとか、歌手に問題があるとか、、

そういったものではなくて、聴かない理由は「落ち込む」からだ

音楽を聴いて落ち込む

そういったことはあるもので、何十年も前にこのハンス・ホッターの歌う「冬の旅」の全曲を

聴き終えた時は、ひたすら疲れた記憶がある

ハンス・ホッターの歌はモノトーンの音色で、何か気の利いた演出があるわけでもない

ただ淡々とあの深い声で歌うだけ、ただそれだけ

しかし、その淡々と当たり前に歌われる歌が終わりの方になるに連れ「孤独」というものが

一種の狂気じみたものとさえ感じられ、救いのないような気分させられた

この記憶があるために安易に聴こうという気にはなれないでいた

全曲のなかには長調で書かれたホッとするような曲もある(菩提樹・春の夢)

でも直ぐに短調に傾き、この2つの対比がハンス・ホッターの歌では

明瞭でないため(フィッシャー=ディースカウは音色変化がもっとある)

どうしても基本となる暗さの印象が強く残る

曲を通して聴いた絶望感

音楽体験が楽しいものばかりではないことを実感したわけだ

それでレコードジャケットを見るたびに、あの「絶望感」が頭をよぎり

どうしても避け気味になっていた

ようやく聴く気になったハンス・ホッターの「冬の旅」

いざ聴いてみると、今度は少し違った印象をもった

以前より人生経験を積んだせいもあるだろうが、この孤独感にも耐えられるような気がしたのだ

これも耐えなければならない試練の一つ、、、みたいな

今は少しばかり客観的に見られる(聴けれる)ようになっていた

こうして比較すると若い時の落ち込むほどの聴き方・感じ方というのは

ある意味たいしたものだと少し呆れてしまう

その時は全身全霊で何かを感じていた

しかし、そのように全身全霊で何かを感じることは時間とともになくなっていく

感じることのかわりに、考える事から得られるものが優先的になっていく

そしてそれが当たり前になっていき、それが知恵といわれるようになっていく

若い時の(もしかしたら今で言うVRに近い)聴くことによって得られた体験は

単なる聴いたという経験では収まらない事になっている(少なくとも自分の中では)

この「冬の旅」以外にも、カール・リヒターの指揮する「マタイ受難曲」の中で

キリストが息絶える場面には、まるで自分が刑場にいたような錯覚を覚えて

口の中も、喉がからからになった

おそるべき思い込みとか想像力、いまならそこまでいくことはないので多少の羨望感をもって

過去を振り返ってしまう

今になって「冬の旅」はようやく普通に聴けるようになっているかもしれない

でも、昔感じた「絶望に近い孤独感」の記憶は消えることはない(だろう)

何度も聴く気にはなれなくてもこのハンス・ホッターの「冬の旅」はやはり凄い

今度聴く気になるのはいつのことだろう

(もうそんなことはないかもしれない、、でも、それでも十分だと思っている)