「引退」「退職」 retirement というと、なにかネガティブな印象を持つ人が多いようだが、実はこれこそが人生の最も大切な時期なのだと思うようになった。以前にも記したように、人生の時間軸上には「教育」、「労働」という段階に続き、「引退」「余暇」の時期が直線的に並んでいると考えれば、前の二つの時期は、最後の段階を充実するための前段階とさえ考えられる。寿命が延びた結果、この時期はもはや「余生」といわれる長さではなくなった(ちなみに、20世紀初頭、アメリカやヨーロッパの主要国の平均寿命は50歳くらいだった。日本でも人生わずかに50年といわれたことがあった)。

西欧的考えと変化

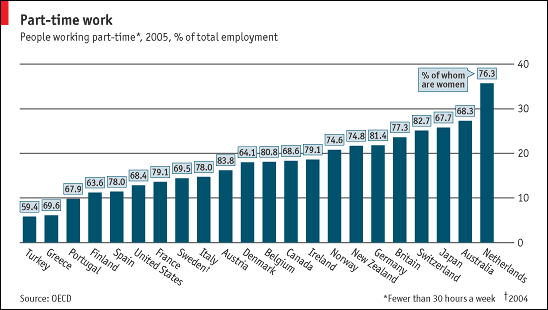

もしある条件が充足されるならば、生活の労苦など、さまざまなしがらみ、束縛から解放され、真に自分のやりたいことに時間が与えられてもよい段階のはずだ。そのためには、労働の時期からできるだけ早く離脱できることが望ましい。そして、この時期を支える体力・気力と経済的基盤が必要だ。退職時期が遅くなると、最も重要な体力・気力が衰えてくる。西欧諸国で、50歳代での退職を希望する人々が多いのは、このためだ。とりわけ西欧社会では労働している時間は、「苦役」 toil and trouble の時であり、それはできるだけ短くありたい。真に人間としての自分はそれから解放された時にあるのだという考えが、まだどこかにある。これまで労働時間短縮を支える力となってきた。長いヴァカンスへの渇望もこうしたところから生まれてくるのだろう。

一時期、労働時間が傾向として短縮することで、人生のあらゆる段階に自分の時間、余暇を持つことができる時代が来るのではと思われた。 しかし、近年、こうした願望を制約する変化が強まってきた。

アメリカの例を見ると、平均寿命の伸長と医療コストの急騰で、平均的な労働者にとって引退後に必要な生活費が大きく膨らんだ。他方、生活を支える社会保障と企業年金は、減少傾向がはっきりしてきた。企業は引退者に医療保険給付を支払えなくなっている。

労働期間を延ばす

このため、医療など社会保障システムの見直し、企業年金の財源支援、401(k)プランの再設計などが重要な課題となってきた。しかし、この方向には政策上も限界が見え、労働者の労働生活を長くする以外に有効な道がなくなっている。

アメリカでは退職年を2-4年間延長すれば、2030年まではなんとか今日の水準を維持できるのではないかとの推定もある。いいかえると、現在のアメリカ人の平均退職年齢の63歳を66歳近くまで延長することを意味する。労働者の健康状態は全般としてみると改善されており、退職の先延ばしは非現実的ではないという見方だ。しかし、これまで50歳台の引退も多かったアメリカでは、退職年齢が引き延ばされることに反対も強い。(ちなみにアメリカでは、年齢差別禁止の立場から強制定年制はない。退職時の決定は、原則労働者個人の意志決定による)。

この労働期間を延長する政策の実現のためには、使用者や政府が高齢者を雇用し続ける努力もしなければならない。そして、労働者が60歳台半ばまで働くためには、引退後の生活について、経済的な裏付けが保障される必要がある。使用者、労働者、政府などの大きな努力が必要だ。

高齢化時代へ対処するため、労働者の労働生活を延長しようとの動きは日本やEUでも強まってきた。たとえば、フランスでは現在60歳の法定定年年齢を60歳代半ばまで引き上げ、高齢者の就労を促し、年金支給年齢を先延ばしにして年金財政を改善することが検討されている。フランス人の平均引退年齢は現在57歳前後であり、労働組合の反対も強く、導入には紆余曲折が予想されている。

自分で決める人生

フランスの場合、経営側は定年を63歳まで引き上げるよう提案しているが、労組側は労働条件の悪化につながるとして反対している。年金財政の改善のために、長く働くという考えに拒否反応が強い。

高齢化の進行に伴って、各国でこうした「年齢連関型公共政策」age-related public policy が増えてきている。 しかし、年金や社会保障制度維持のためにこれまで以上に長く働かされるという構想は、本末転倒だという批判も強い。

日本人の間には、「仕事が生き甲斐」という考えも根強いが、すべての人がそう考えているわけではない。仕事は自分や家族の生活の糧を得るためで、自分のやりたいことは別にあると思っている人は多い。それが可能になる人生は設計できるのだろうか。人間はなんのために働くのかという根源的問いが、現在の政策思想に欠けているようだ。

☆ このブログもそろそろ夏休みに入ります。