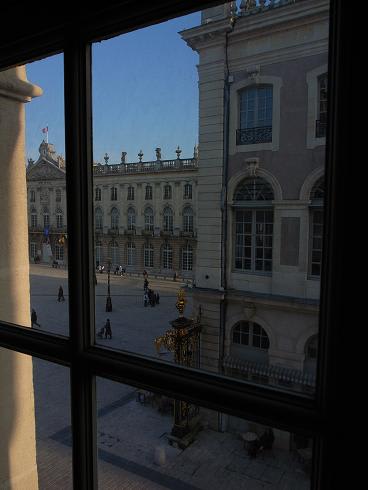

リュネヴィルという町が、訪れてみてなんとなく停滞しているのは、18世紀初めに造営された大宮殿が、2003年の火災による被害修復のために閉鎖されていることが大きな原因であることは前回記した。宮殿も外側からは見ることができ、大庭園も入ることはできるのだが、建物内部へ入ることはできない。宮殿の外壁も営繕が十分行き届かず見栄えがしない。観光客の姿もほとんど見かけない。地域活性化の中心がこの状態では、停滞もいたしかたないだろう。薄暮の時に宮殿の前を通ったが、広大な廃墟のように見えて「荒城の月」を思い出してしまった。

レオポルド公の時に建てられ、スタニスラス公の時代に拡大、充実したこの宮殿は、18世紀には栄華をきわめた。ヨーロッパ中の王侯、貴族、文人などが集まり、華やかな外交、社交の場であった。パリやナンシーのような都会の華麗さとは異なる静かな森と田園地帯の中に、忽然と現れる大宮殿、庭園は、彼らにとって別世界であったのだろう。庭園に引き込まれた運河には白鳥が遊んでいた。シャンデリアが輝く華麗な宮殿で繰り広げられた宴会、園遊会、舞踏会など、華やかな日々が記録に残っている。

リュネヴィルの宮殿については、フランスでも若い世代の人たちはあまり知らないようだ。日本で発行されているガイドブックなどでも、リュネヴィルに触れたものはほとんどない。ナンシーやストラスブルグまで行く人はいても、リュネヴィルまで足を伸ばす人は少ない。今回のリュネヴィル滞在中も、東洋人らしき人には一人も出会わなかった。

宮殿内にある旅行案内所も閑散として人気がない。ナンシーなどでは案内所自体が大変立派で、窓口も多く、順番待ちの行列ができていたのと比較すると、なんとも寂しい。もっとも、案内所の女性は大変親切に説明してくれて、ずいぶん得をした気分になった。

現在、火災で大被害を受けた宮殿を修復するための事業が行われているが、その一助の意味もあって、リュネヴィルの宮殿生活が栄華を極めた頃の豪華な写真、資料集が刊行されている*。それを見ると、18世紀のレオポルド公に始まる栄耀栄華の時代がいかなるものであったかが詳細に記録されている。この忘れられたような宮廷の修復は、ロレーヌの文化遺産保護の観点からも、きわめて重要な事業であることが分かる。

しかし、リュネヴィルで聞いた話では資金難で、今のままではとても計画の10年をかけても、修復は出来ないという。火災が起きる前、宮殿には18世紀の素晴らしい内装と絵画、什器などがあった。しかし、火災でかなりのものを失ってしまったようだ。記録を見ると、詳細な設計図、所蔵していた絵画、家具、陶磁器などの写真は残っているが、それらの一部でも復元するのはかなり大変らしい。戦火や災害に耐えて、折角持ちこたえてきた文化財が失火のために失われてしまったのだ。

リュネヴィルを訪れて感じたのは、この地が経験したすさまじい苦難の傷跡である。今回の旅のひとつの目標である17世紀以前の町の状況を伝えるものがきわめて少ない。17世紀前半の戦乱と悪疫流行によって、建物、美術品など、当時を伝えるものがほとんどすべて破壊されてしまった。ラトゥールの時代を偲ぶには、わずかに残る遺跡のたぐいから当時の輪郭を推定するしかない。次回にそのいくつかを記してみたい。

* Jacques Charles-Gaffiot (2003). LUNÉVILLE: Fastes du Versailles lorrain. Paris: Éditions Didier CARPENTIER, pp.267