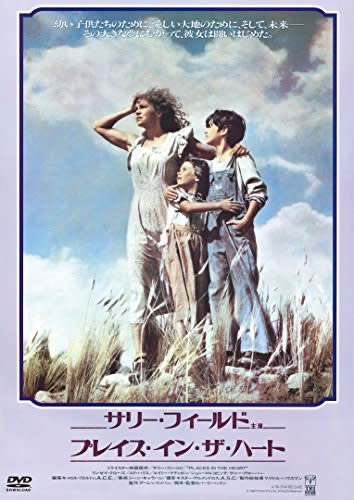

Places in the heart

映画プレイス・イン・ザ・ハート

1984年公開 アメリカ

NHK BSP4K 2024年10月15日

アメリカ大統領選も目前に迫った。民主党ハリス候補、共和党トランプ候補のいずれが勝利しても、アメリカの分断、分裂は免れないとまで言われる難局が待ち受けている。その行方は日本にとっても重大な意味を持っている。

アメリカについては、筆者はアメリカ研究を志した頃から、南部が分からなければアメリカは分からないということを指導教授からも教えられてきた。日本におけるアメリカに関する論評はともすれば、この点を軽視してきた。南部の歴史、政治、経済、文化は、北部とは明らかに、しかも複雑に異なっている。

Places in the heart

たまたま、以前に見た映画だが、懐かしさに惹かれ、TVを通して再び見る機会があった。南部の空気を感じるには、極めて良い映画だと思う。

映画では、やや詰め込み過ぎと思うほどの出来事が語られる。それらを外し、骨格だけを記すと、映画は次のようなストーリーを辿る:

アメリカ南部テキサス州の小さな町ワクサハチーで、保安官であった夫ロイス・スポルディングが酔っ払いの黒人ワイリーを補導しようとしたが、誤って殺されてしまった。突然の悲劇に遭った白人の妻エドナが、二人の子供から成る家族を守ってひたむきに闘う姿を描く。ちなみに、ワイリーは白人の男たちからリンチを受け、殺害され、スポルディングの家の前まで車で引きずられた。こうしたことは、1980年代においても稀なことではなかった。1960年代、南部へ綿業労働の調査に赴いた筆者も、似たような話を何度か耳にした覚えがある。

それまで全て、夫任せだった妻エドナがこの出来事で、周囲の人々の協力を得ながら必死に頑張り生きる姿が描かれている。彼女は自宅から銀食器を盗んで捕まった流れ者の黒人モーゼスの罪を許し、彼の忠告もあえて受け入れ、自分の知らない綿作で生きようとする。

つぶさに写し出された綿花摘み取りの実態

ちなみに、この映画の綿花摘み取り作業の光景は圧巻である。ブログにも以前に記したように、アメリカ・ニューイングランドに集積していた木綿工業が、南部へと移転した要因のひとつが、原綿集産地であることであった。映画では朝から夜まで劣悪な労働条件で、手で綿花を摘み取り、働く人々の姿が細部にわたり、見事に映し出されている。現在は、機械化しているが、この時代の綿花栽培の実態が良く分かる。

モーゼスは罪を見逃してもらったことに感謝し、エドナを助け、綿業で成功を収めたが、そのことを快く思わない白人至上主義団体KKK(クー・クルックス・クラン)は、モーゼスを襲い、袋叩きにする。モーゼスは被害がエドナ一家にも及ぶことを考え、エドナに別れを告げる。エドナはモーゼスが彼女を助け、綿業で成功を収めたことを肌の色とは関係ないとし、彼の功績と評価しながら、彼を見送った。

そして、終幕、ある晴れた日、町の教会ではミサがとり行われていた。そこには、恩讐を超えて残った懐かしい人々の顔があった。KKKのメンバーまでもが参加していた。日常生活においては、黒人に対して厳しい差別、虐待を行う彼らも、信仰心においては普通の人々と言えるのかもしれない。

映画が取り上げた人間の犯した罪状は、竜巻などの気象変化、不倫などの人間の倫理に背く行為、さまざまな暴力など、数多い。

神父は新約聖書からの引用とともに、「愛は忍耐強く、情け深い。愛は決して滅びない。」と説教する。

全編を貫くのは、深い「赦しの心」といえるだろう。人間の犯したあらゆる罪や差別、人道に背く行為も「赦しの心」があれば、救いの道が開けるはずだと訴えているようだ。

タイトルの「Places in the heart」と、単数の ”a place”ではなく、複数形の”places”が使われているのも、心のあちこちにそうした場があるのだと暗示しているようだ。

モノクロ時代の映画でありながら、今日見ても心の奥に深く響く佳作である。人間が失いつつあるものを、改めて考えさせる。

Note

79年に『クレイマー、クレイマー』で高い評価を得たロバート・ベントンが描く。

84年度の57回アカデミー賞において、ロバート・ベントンが脚本賞、