Mary Roth Walsh, Doctors Wanted: No Women Need Apply: Sexual Barriers in the Medical Profession, 1835-1975, New Heaven: Yale University Press, 1978, cover

M,R, ウオルシュ『医師募集:女性応募の要なし:1835-1975:医師の世界の性別障壁 』表紙

医学部・医科大学への進学は、最近ブームのような状況を呈している。先が見えないこの時代、医師は高度な専門的技能を持ち、高い報酬も期待できる安定的な職業として、若い人々の目には魅力的に映るのだろうか。もちろん、その動機は様々な病に悩む人々に救いの手を差し伸べたいとの人道的な理想に支えられていると思いたい。しかし、現実はそうした高い理想に応えるものだろうか。

このたびの東京医科大学の入試における、(1)許認可権限を持つ官公庁の一部官僚子弟(受験生)への特別な配慮要請と、それに対する大学側の不当な加点、(2)さらに、一般の女子受験者に対する合理的、説得的な理由のない差別的減点という事実が暴露されたことを知って、しばらく言葉を失っていた。多くの海外メディアも、このニュースを’衝撃的’と伝えた。

*例えば、’Toxic test-doctoring’ The Economist, August 11th 2018

およそあってはならないこと、とりわけ上級官僚といわれる人々が関与しているという事実には、深い失望と怒りを抱いた。大多数の公務員は、今では「公僕」public servantとは言わないまでも国民のために日夜、真摯に努力されていると思っている。だが。一部官僚が保身、地位確保などの私利私欲のため、あるいは自らが所属する組織の歪んだ政策を維持するために、研究者などにも不当な圧力を加えるなどの事例は、これまでの人生で、ブログ筆者も見聞・体験してきた。論点が多いので、今回はこのたびの医学部入試に関わる男女性差別問題に焦点を絞ろう。

改革の難しい医学界と是正への長い道程

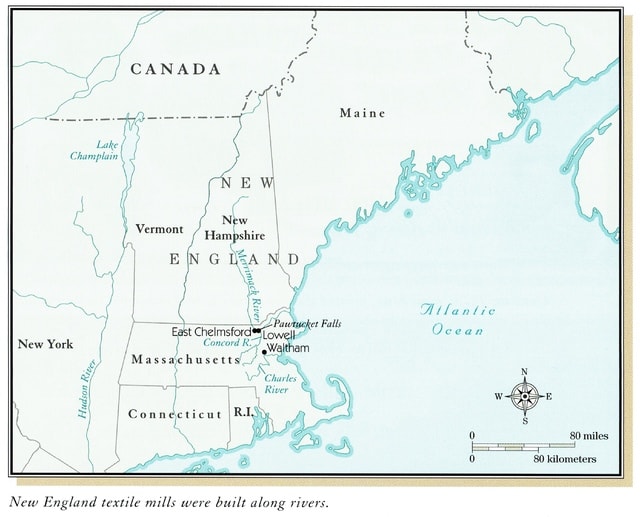

実は今回の医学部入学に関わる性差別の問題は、アメリカやヨーロッパのいくつかの国で、はるか以前から問題になってきた。医師という職業は長年にわたり「男性の職業」と考えられてきた。社会的レスペクトも高く、報酬もよい職業の代表とされたのだろう。ハーヴァードのような名門校医学部でも、最初は男子の応募しか認めていなかった。女子の応募を認める大学でも関係者だけに秘匿される「10%ルール」など暗黙の差別的方針を少数の意志決定者が密かに維持してきた。こうした状況はアメリカでも20世紀後半まで長期にわたり存続した。例えば、20世紀初め、全米の医師約7000人の中で女性医師の比率は5%程度にすぎなかった。女子の高まる医師就業への願いに応えるために、20世紀末までには19の女子医師専門大学、9病院が設置されたが、医師の世界は依然男子中心で、彼らの職業的優位を維持するという高い壁は壊せなかった。

*ちなみに、アメリカで初めて女子 エリザベス・ブラックウエルが医学部に入学を認められたのは、1847年ニューヨークのGeneva Medical College であったとされる。

長い歴史を持つ医学生合否の実態解明

かねて労働や教育の場における「差別」や「平等」という問題に関心を抱いてきたブログ筆者は、40年ほど前に、この問題を分析したM.R. ウオルシュの名著#(上掲)を書評の形で紹介したが、医師の友人を含め、日本での関係者の関心は低かった。山積する研究の中で、ウオルシュの研究はバランスのとれた優れた研究であり、統計も当時としてはよく整理されていると高い評価が与えられていた。彼女は長い年月にわたり、医師が「高いステータスの職業」”high status occupation” として維持されてきた仕組みを明らかにしている。当時、医師は暗黙裡に男子が占有する職業と考えられていた。

*同じ問題を対象とした分析が多数、この時期に、刊行されていることは、この問題がアメリカにおいて大きな問題として認識されつつあったことを示している。例えば、

Elizabeth C. Patterson, Doctors Wanted: No Women Need Apply and the Hidden Malpractice, Scientist, vol.66, No.4, July-August 1978.

その後社会的圧力の高まりもあって、事態改善のため、名門校の多いボストン地域での1850年から1900年における医学分野での女性の進出に貢献したのは「(女権拡張運動という意味での)フェミニズムが、決定的な変数」であったことをウオルシュは認めている。こうした運動も影響して、その後広く支持されるようになった (1) 女性を医学分野から排除していた様々な教育上の障害と医師の認可に関わる法律など制度面の制約が撤廃されたこと、(2) 女性自身が医学分野でのキャリア追求を自発的に控えることが少なくなった、という点を評価している。それでも、20世紀には「(大学などの)医学関連機関は女性の医師の比率を意図して最小限に抑えることに影響力を傾注し、成功を収めた・・・。結果として、数少ない女性の医師は医学関連分野でいかなる影響力も発揮できなかった」と結論づけている。

男子を上回るまでになった女子医学部入学者:アメリカ

女性の置かれた不利な立場を改善しようと、1979年には女性権利行動連盟 Women’s Equity Action League が医科大学、大学医学部への集団訴訟を起こし、結果として、女性の医学界進出への大きな貢献をしている。女性の医学部・医科大学への入学率(matriculations) は、男女比で1950年には5.5%にすぎなかったが、その後急速に上昇し、昨年2017年には男子を上回り50.7% (21, 338人) になったと推定されている。医師を志願する女子の数は顕著に延びている。他方、今日では医師のみならず、医療関連技師、看護師、介護士などを含めると、医療分野は圧倒的に’女性の職業分野’になったとまでいわれている(Source:AAPA Annual Survey Report)。

こうしたアメリカの状況と比較すると、今回図らずも多くの人の注目を集めるに至った東京医大の入試で、女子、3浪以上の受験者に対する一律減点を行ったとされる事実は、その通りとすれば明らかに不当な行為であり、合理的、説得的な理由がない「明白な差別」overt disctimination といえる。

これまでの日本の国公立・私立の医学部の入試における合格者の男女比率を見る限り、一部の大学で、女子応募者への差別が存在した疑いは払拭し難い。しかし、今回の事案に止まらず、入学審査の過程における差別の有無の検証は、きわめて難しく、アンケート調査のような形では確認しがたい。最終的な合否を定めた原資料と最終意思決定者の判断内容の聴取が最低限必要になる。こうした差別的行為はしばしば明示されることなく、最終意思決定者の頭脳の中に留まり、入試要項などにも記されないことが多いからである。これは海外での多数の事例、訴訟判例などですでに明らかにされている。

医学部入学者の性別比を考えるに際しての留意点

ここで、日本の医学部・医科大への入学応募者採否の合理性を判定する上で留意すべき点をランダムに挙げてみたい:

1) 日本における女子の医学部・医科大学志願者も西欧諸国と比較すると大変遅れてはいるが、傾向的に増加してきた。

*ちなみに、近代日本で最初の女性医師としての国家資格(医業資格) を得たのは、荻野吟子(1851ー1913)と言われる。1885年(明治18年)3月 - 後期試験を受験し合格。同年5月、 湯島に診療所「産婦人科荻野医院」を開業。34歳にして、近代日本初の公許女医となる。女医を志して 15年が経過していた。

こうした先駆者の努力の延長として、今日医師を志望する女子の数は次第に増加してきた。国公私立の大学間でかなり差異はあるが、概して合格者数全体のおよそ20-35%程度の女子比率となっている。

*吉岡彌生(1871-1959) 女史の創設になる現東京女子医科大学(女子のみ) 、東京大学(類別)など、特別の目的や構成を持つ大学もあり、同一の扱いはできない。

年ごとの男女性別比率の変動は別として、女子応募者の中長期的傾向から数値が統計的に有意でなく離反している場合は、その原因について特別の説明が必要となる。

2) 一部には、有名大学の医学部進学コースに合格することだけが目的になり、将来医師としての適性が疑われる学生が増加する事態も指摘されている。また、開業医の子弟が親の地盤継承・維持のため、自分の職業観が十分定まらないままに医学部を受験する例も多いといわれる。こうした状況を反映して、近年通常の筆記試験に加えて、論文試験や面接を導入するようになった大学も増加したようだ。一般に面接結果は合否に影響しないとするところが多いが、審査プロセスが公表されないので、本当のところは分からない。

医学部・医科大学における合否決定の中心となるいわゆるペーパーテストといわれる筆記試験では、平均的に女子が男子を上回ることが多いとされる。これも大学によって異なり一般化は現時点では難しい。この点の検証も必要だが、近年、若年層における女性医師は増加しており、医学部入学者に占める女子比率は約3割と推定されている。どうしても医師の道を選びたい女子は、女子比率が相対的に高く、選考に関わる情報を秘匿せずに公開している大学を選択することもよいかもしれない。

3) 今回の事例では、女子は入学後、結婚、出産などで退学、中途休学などで、医師不足の原因になるとの説明がなされている。しかし、産休、保育施設など教育、実務の過程での対応も進んでおり、これも直ちに男女の入学者数に差をつける合理的な理由とはみなし難い。女子入学者を増加するという対応の方が合理的という反論もありえよう。前掲のThe Economist 誌は、問題の根源は妊娠、出産、育児などの状態にある女性の労働環境そして対応が劣悪だから脱落者が多いと厳しく指摘する。

4) 一部専門分野への偏在

日本でもアメリカでも、皮膚科や眼科、耳鼻咽喉科、小児科、産婦人科、麻酔科といった診療科では女性医師の占める割合は高いが、外科や脳神経外科などの診療科では、非常に低いことが知られている。これらは分かりやすい例に過ぎない。実際には医学の専門化は、医師自身の想像を絶するほど専門化・分化している。こうした専門分野ごとの男女別偏在を理由に女子入学者の数を制限することは説得的でも合理的でもない。アメリカでも過度な専門化を是正し、より広範な領域をカヴァーする再編が必要との見解も出されている。入学前後の教育や医療技術の進歩などの力で、少しでも偏在を改善する努力が必要という。

図らずも、ブログの次元を逸脱するような問題に気づかされることになった。今回の不幸な出来事が、将来に向けての大きな改善の契機となることを祈りたい。現代の医療は多くの男女の専門家、エクスパートの協力なしに成り立たないことは誰も否定できないのだから。

References

*書評(桑原靖夫):M.R.ウォルシュ著『医師募集ー医療における性別障壁:1835-1975年』『日本労働協会雑誌」20(12)、1978年12月、pp.62-66

桑原靖夫「差別の経済分析」『日本労働協会雑誌』nos.235-236, 1978年10-11月

桑原靖夫「性差別経済理論の展望」『季刊現代経済』(日本経済新聞社)1980年