Christopher S. Wood, A HISTORY OF ART HISTORY, Princeton University Press, 2020, cover

ウクライナへのロシア侵攻が生んだ世界の危機は、かつてない緊迫度で迫ってきた。しかし、気候変動、地震、水害、悪疫、戦争など、途切れることなく訪れる危機的状況に慣れてしまった人類には、ともすれば戦争報道の受け取り方もゲーム感覚になっているのが恐ろしい。映像の向こう側で何が起きているのか、深く考えることなく画面を見ている。

17世紀の美術と危機の関係の探索に踏み込んで以来、今日まで世界が経験した危機の実相を筆者なりに考えてきた。美術もしばしば危機の荒波に翻弄されてきた。極端な場合は為政者などが自分の考えや政策思想に合わないとして、貴重な作品を破壊してしまうような出来事も起きた。例を挙げると、ナチス・ドイツの時代、「退廃芸術」とされ、消滅に追い込まれた美術作品もあったことはよく知られている。その他にも、さまざまな背景や動機で、損傷、滅失、行方不明となった作品もある。

思いつくままにいくつかの例を挙げると:

レンブラント《夜警》の画面切りつけ、損傷(1975年)

「異教徒のための神」として巨大石仏をタリバンが爆破し、全壊(2001年)

アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件と収蔵品の破壊(2021年)

世界的に有名だが正体不明な覆面アーティスト、バンクシー(Banksy)の作品も毀誉褒貶の対象となっている。

これらは極端な例だが、美術はしばしば時代が生み出した特有の歴史観から影響を受けてきた。

「美」の判定を客観化できるか

世界的に有名だが正体不明な覆面アーティスト、バンクシー(Banksy)の作品も毀誉褒貶の対象となっている。

これらは極端な例だが、美術はしばしば時代が生み出した特有の歴史観から影響を受けてきた。

「美」の判定を客観化できるか

美術作品は西洋美術、東洋美術、その他の地域の美術など、広範にわたり、さらに時代性もあって、誰もが納得する「美しさ」の基準を設定すること自体きわめて難しい。同じ作品を見ても、人によって判定の尺度が微妙に異なり、結果として印象に違いが生まれる。美術(史)家たちも多くの人々が納得しうる「美」についての普遍的な価値基準を模索してきたが、確定できずに今日に至っている。

今回はコロナ禍の間に目を通した資料などを紹介しつつ、美術史における「美」の基準について少し考えてみたい。

人類の「美」への関心は、遠くはギリシャ・ローマ時代、あるいはエジプト文明などへ遡って論じられてきたが、諸学のひとつとしての「美術史」の成立は、17世紀ごろに求められるようだ。後掲の著者ウッドによると、16世紀までは、美術史の名に値するような出版物は見当たらないという。

その後の美術史の展開を振り返ると、いくつかの分類、類型化も行われ、学問としての輪郭が形成されてきた。しかし、世界に存在する数限りない美術作品を観るに際して「美」(美しさ)を判定する普遍的な基準、概念は容易には確定できない。

時代や地域の別を超えて、基準としての「美」の流れを一貫して追い求め、提示することはきわめて難しい。ある時代、地域に広く受け入れられた特徴やファッションであっても、他の時代、地域でも同様に認められるわけではない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

5月21日、広島で開催されていたG7サミット(7カ国首脳会議)においても、G7の提示する論理は、そのまま他の地域に通じるわけではない。注目度が高まっているグローバルサウスの諸国は、自分たちには異なる論理があると主張している。さらに、G7に対立するロシアや中国には、それとも異なる主張がある。彼らは自分たちの考えが正しいと主張するばかりだ。よく言われるように、ある考えが提示されても、「しかし、それは南には当てはまらないのでは?」 (”But isn’t it different in the South?”)という茶化した反論がすぐに出てくる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

美術史の歴史としての接近

Christopher S. Wood, A HISTORY OF ART HISTORY, Princeton University Press, 2020

Christopher S. Wood, A HISTORY OF ART HISTORY, Princeton University Press, 2020

著者はニューヨーク大学教諭(美術史)

コロナ禍の直前に出版された上掲のクリストファー・ウッド『美術史の歴史』は、検討対象の範囲は主に西洋美術史の範囲にほぼ限られるが、表題が示す通り、美術史が今日までいかに形成されてきたかを主題としている。時代はほぼ中世末期、AD800年から1960年までが対象とされ、美術観の潮流に合わせ区分され、議論が展開されている。中世末期から現代の美術史論までの美術観の歴史的展開を一貫した視点から分析しようと試みた成果だ。西洋美術が対象であり、東洋、イスラム、アフリカなどの美術がほぼ視野の外に置かれていること、通常の美術史の範囲にはあまり取り上げられないフォーク・アートなどまで含んでいることへの批判もあるが、十分評価しうる力作である。美術史の理解にとってランドマークとなる貢献と評価されている。論評は多面的であり、美術家、詩人、鑑定家、哲学者、そして時には自らを”美術史家”と自称する人たちまで含み、大変興味深い。

着実な資料論拠の上に書かれており、美術史好きならば手元に置きたいお薦めの一冊である。惜しむらくは、美術史の書籍にも関わらず、収録された絵画などの図版は17枚に過ぎず、しかも全てモノクロのため、初学者向きではないことも注意しておきたい。

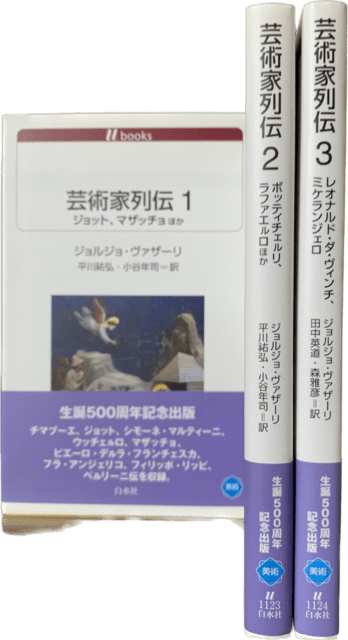

ウッドは西洋美術史の歴史軸をいくつかの時期に区分しているが、その出発点は、筆者も想像した通り、ルネサンス・イタリアの美術である。具体的にはヴァザーリ(1511~74)の『芸術家列伝』である。これを西洋美術史の出発点と考えるのは、適切ではないと考える人は多いのではないか。確かに豊富な資料と作品観察に支えられており、ヴァザーリが意図した同時代の画家列伝自体としてきわめて興味深い。

コロナ禍の直前に出版された上掲のクリストファー・ウッド『美術史の歴史』は、検討対象の範囲は主に西洋美術史の範囲にほぼ限られるが、表題が示す通り、美術史が今日までいかに形成されてきたかを主題としている。時代はほぼ中世末期、AD800年から1960年までが対象とされ、美術観の潮流に合わせ区分され、議論が展開されている。中世末期から現代の美術史論までの美術観の歴史的展開を一貫した視点から分析しようと試みた成果だ。西洋美術が対象であり、東洋、イスラム、アフリカなどの美術がほぼ視野の外に置かれていること、通常の美術史の範囲にはあまり取り上げられないフォーク・アートなどまで含んでいることへの批判もあるが、十分評価しうる力作である。美術史の理解にとってランドマークとなる貢献と評価されている。論評は多面的であり、美術家、詩人、鑑定家、哲学者、そして時には自らを”美術史家”と自称する人たちまで含み、大変興味深い。

着実な資料論拠の上に書かれており、美術史好きならば手元に置きたいお薦めの一冊である。惜しむらくは、美術史の書籍にも関わらず、収録された絵画などの図版は17枚に過ぎず、しかも全てモノクロのため、初学者向きではないことも注意しておきたい。

ウッドは西洋美術史の歴史軸をいくつかの時期に区分しているが、その出発点は、筆者も想像した通り、ルネサンス・イタリアの美術である。具体的にはヴァザーリ(1511~74)の『芸術家列伝』である。これを西洋美術史の出発点と考えるのは、適切ではないと考える人は多いのではないか。確かに豊富な資料と作品観察に支えられており、ヴァザーリが意図した同時代の画家列伝自体としてきわめて興味深い。

ラファエロ、レオナルド、ミケランジェロを柱とすることについては、彼らが何が良き芸術かという意味でのセンスを示した画家ということで、異論は少ないかもしれない。リアルな生活描写に近い自然主義 naturalism、ウッドがいうように、彼らの駆使したdisegno (イタリア語:ディゼーニョ, 英 drawing, design 素描)は、「真実とリアルの間の正確な割合」Disegno: the correct ratio between the real and the true (Wood p.187)を達成しているというのは的を得ていると思われる。しかし、この点はさらに議論が必要だろう。

ルネサンス・イタリアというと、「南」の基準ではという先のアイロニーを思い浮かべるかもしれないが、ヴァザーリはヤン・ファン・アイク、アルブレヒト・デユーラーなど、アルプスの「北」側の美術についても、言及はしている。しかし17世紀末までは、イタリア以外の画家の評価は、ヴァザーリのローカル版にとどまっていた。

重厚な本書と格闘していた先週、見計らったように、Royal Academy of Artsから、来年開催のミケランジェロ、レオナルド、ラファエルの企画展の案内メールが届いた。来年のことだが、事情が許せば久しぶりに行ってみたい展覧会である。

Michelangelo, Leonardo, Raphael: Florence, c.1504

9 November 2024 - 16 February 2025

REFERENCES

高階秀爾・三浦篤編『西洋美術史ハンドブック』新書館、(1997) 2002年

ジョルジュ・ヴァザーリ(平川祐弘・小谷年司;田中英道・森雅彦訳)『芸術家列伝』 1~3(白水社 2011年)

Christopher S. Wood, A HISTORY OF ART HISTORY, Princeton University Press, 2020, pp.461

Note

ヴァザーリの美術史上の評価については、下掲の『芸術家列伝1』の巻末に、翻訳者を代表して平山祐弘氏の「ヴァザーリの位置と意味」と題した適切な紹介が掲載されている。

続く