レンブラント・ファン・レイン(1606-1669)

《フローラ》

1654年頃 油彩/カンヴァス 100×91.8cm

メトロポリタン美術館

1926 / 26.101.10

今回取り上げるのは、17世紀オランダの巨匠レンブラントが描いた《フローラ》である。ブログ筆者のお気に入りの一点でもあり、本ブログでも以前に記したこともある。広く肖像画の範疇に入る作品だが、大変美しく優雅な印象を与える。日本には1976年にも来ている作品である。

筆者がこの作品に接したのは、はるか昔1965年のことであった。それ以降、今日まで何度も見る機会があったが、見るたびに新しい発見があった。もしレンブラントの作品で《フローラ》という画題をつけるとすれば、この作品が最もふさわしいのではないかと思うほどになった。

この作品に惹かれるようになったひとつのきっかけは、同じレンブラントの名作《ホメロスの胸像を見つめるアリストテレス》に接してからであった。

春、花、豊穣を司る古代ローマの女神フローラは、ルネサンス期に多くのイタリアの画家が描いており、レンブラントのこの作品も16世紀ヴェネツィア派の巨匠ティツィアーノ・ヴェチェッリオの画風、とりわけ《フローラ》(フィレンツェ、ウフィツィ美術館所蔵)の影響を受けているとされる。この作品( 制作年 1515–20 頃)は現在はウフィツィ 美術館が所蔵するが、1641年までしばらくアムステルダムにあった。レンブラントがこの作品を見たかどうかは定かでないが、影響を受けていることは、対比してみるとほとんど明らかだ。

《フローラ》Flora ca.1515-1520年

油彩、カンヴァス 79.7 X63.5cm

ウフィツィ美術館、フィレンツェ

N.B.

レンブラントには、最愛の妻サスキアあるいはサスキア亡き後、内縁のヘンドリッキェ・ストッフェルをモデルにしてフローラを描いたとされる作品が複数点ある。と言っても、画家が画題として明記したわけではない。画家自身あるいは後世のコレクター、画商、美術史家などが、推定した結果である。

フローラのイメージと重なる作品としては、次のようなものがある:

1633年 《レンブラントと婚約して3日後のサスキア・アイゼンビュルフ》

ベルリン 国立絵画館版画素描室

1634年、《新妻サスキアを描いた作品》(エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク)

1635年《フローラ(サスキア・アイゼンビュルフ )》 (ナショナル ギャラリー、ロンドン)

1654-55年頃《フローラ(に扮したヘンドリッキェ・ストッフェルス)》(メトロポリタン美術館、ニューヨーク)

以上の他にも、サスキアをモデルとしたと推定される作品は多い。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1919-25年頃

Source: Esmee Quodbach

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

1)サー・ジョシュア・レイノルズ《レディ スミスと子供たち》はコリス ハンティントンが1895年に購入、1925年にメトロポリタン美術館に”1900年遺贈”の一部として贈られた。

2)レンブラントの《ヘンドリック・ストフェルズ》、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ホメロスの首にかけられたアレクサンドロス大王から下賜された肖像画がついた金のメダルは世俗世界を体現するものと考えられてきた。ホメロスはアレクサンドロス大王の家庭教師であった。ホメロスの精神的価値と世俗価値との間の緊張関係は17世紀においても、考えられるべき真摯な道徳問題だった。

この作品におけるアリストテレスは、離れてみると堂々とした哲学者の姿に見えるが、画面に近づくとその姿は絵具の色彩の中に埋没してしまう。これは「粗い仕上げ」として知られる技法の極致の発露である。この様式を最初に試みたのはイタリアの画家ティツィアーノであるといわれ、レンブラントはこの技法を様々な作品で試みている。

レンブラントの《フローラ》は、横向きであり、ティツィアーノの《フローラ》の正面とは異なっているが、官能的に肌を露出することもなく、左手に手繰り寄せたエプロンから右手で取り出した花を差し出している。そして白い生地の衣装はティツィアーノのフローラのように、袖口がゆったりとしている。この衣服の描写には、レンブラントがティツィアーノの作品を十分に意識して取り入れていることが見てとれる。細部は「粗い仕上げ」だが、全体としてみると、大変美しく春、花の女神としての雰囲気が画面から伝わってくる。ティツィアーノよりシンプルに描かれているが、《ホメロスの胸像に手を伸ばすアリストテレス》に勝るとも劣らない作品に仕上がっている。

モデルはレンブラントの最愛の妻サスキアあるいは内縁のヘンドリッキェともいわれてきたが、そのどちらでもないように思われる。画家は理想としての春と花の女神フローラのイメージに在りし日のサスキアを重ねて、現代風に描いたのではないか。今回の展示では見逃せない指折りの作品と思われる。

Rembrandt van Rijn The Conspiration of the Bataves 1661-62 Oil on canvas, 196 x 309 cm Nationalmuseum, Stockholm (details).

まもなく国立西洋美術館でレンブラント展(「光の探求/闇の誘惑」、会期:2011年3月12日~2011年6月12日)が開催される。版画が多く、油彩画の出展は少ないようだ。レンブラントのように作品の数が多い画家の場合は、真作のすべてを目にすることはかなり困難だ。ごひいきの画家だけに、これまで主要な作品は目にしてきたつもりだが、画集でしか見たことのないものもある。さらに17世紀美術の難しいところは、画家が意図した主題の意味を理解するのが、現代人のわれわれには容易ではないことがしばしばあることだ。

最近話題とした「クラウディウス・キウィリスの謀議」もそのひとつだ。初めて見た時は、なにをテーマに描いた作品か分からなかった。カタログを読んで漸く理解した。17世紀、当時(contemporary)のオランダの人々ならば、ほぼ教養?として知っていたことだろう。しかし、ギリシャやローマの歴史についての素養に乏しい現代人、とりわけ日本人には一枚の作品を理解することが至難なことになる。

この作品、本来ならば今では「ダム広場の王宮」として知られるアムステルダム市庁舎ホールの装飾の一部となるはずだった。確かにレンブラントの手になる作品だが、短い期間掲げられただけで、画家の手に戻されてしまった。制作報酬も支払われなかったようだ。そして、すぐに別の画家ヨリス・オーフェンスが依頼を受け、フリンクのデッサンを引き継いで完成させた。

レンブラントのこの作品は後年ストックホルムで発見されたとき、原作の四分の1程度に切断されてしまっていた。なぜ、そんなことになったのか。今日でもその謎は解明され尽くしたわけではない。画家が売却のことを考えたのかもしれない。

作品制作の背景

この作品、今でも解明されていない謎を含んだ経緯の下で制作されている。少し、背景を記すと、1659年、市庁舎2階の大広間の四周をめぐる天井の高い回廊を飾るため、市議会の決定によって政治史、軍事史から発想された12点の巨大なアーチ形絵画の委嘱が、画家ホファールト・フリンクになされた。ちなみに、フリンクはレンブラントの弟子であった。この時、すでにレンブラントは破産して、豪邸を去り、零落の身の上だった。

12点のうち4点は、聖書および古代ローマ史の英雄が描かれ、8点にはローマ帝国の知事たちの腐敗に抵抗して蜂起したバタヴィア族の反乱が描かれることになっていた。オランダのことを古くはバタヴィアとも呼んでいた。

この主題の選択は的確なものだった。ローマの歴史家タキトゥスの語ったローマに対するバタヴィア族の反乱は、17世紀、スペインに対するネーデルラントの反乱を暗黙裏に語る象徴と広くみなされていたからだ。言い換えると、スペインに対抗し、独立したオランダの意志を示すものだった。1648年ミュンスター講和で、オランダは独立を勝ち取った。

スペインに対するオランダの反乱はアムステルダムに経済成長をもたらし、その結果として来たヨーロッパ最大の市庁舎が建設されるにいたったのだが、これだけでもバタヴィア族の反乱を取り上げるに十分だった。 しかし、アムステルダム市当局は同時のオラニエ公家にも気をつかい、オランダ共和国の建国の父である沈着なヴィレム一世を「ユリウス・キウィリスの再来」として描かせようとした。政治的には独立していたにもかかわらず、アムステルダムはオラニエ公を支持する「王党派」とも良好な関係を保っていた。1651年に一時的に総督職が廃止されたのちも、オラニエ公家は軍事的指導力を発揮する機会をうかがっており、また広範な民衆の支持を取り付けていた。アムステルダム市当局が回廊の装飾を企画したのも、総督フレデリック・ヘンドリックの未亡人アマーリア・ファン・ゾルムスの訪問に際しての準備の一環と予定されていたようだ。

さて、この主題の絵画化について、最初に委嘱を受けた画家フリンクが制作を続けたならば統一のとれた見事な連作が完結しただろう。しかし、連作最初の主題の水彩素描を遺して、1660年2月に急死してしまう。その後を埋めるため、師匠にあたるレンブラントは「クラウディウス・キウリィスのもとで誓いを立てるバタヴィア人たち」を彼のやり方で描くよう委嘱される。

ユリウス・キウィリスの反乱

AD69年、ローマの同盟であったバタヴィア人が、ユリウス・キウィリス(後年、誤りでクラウディウス・キウィリスともいわれる)に導かれローマに反乱を起こした。この出来事についての唯一の記録は歴史家タキトゥスによるものだった。それによると:

キウリスは隻眼という見かけの不利な点を別にすれば、大変聡明な指導者であった。彼はある日、部族の首領や勇猛な男たちを、晩餐にかこつけて聖なる場所に招集した。夜が更け、宴会が盛り上がった時にキウリスは彼ら部族の名誉と栄光について語った。彼は部族が奴隷化したことによる多くの不正、侮蔑などについて語った。

TACITUS, Histories, 4, 14-15

ローマはただちにバタヴィア人の反乱に終止符を打ち、旧来の同盟を回復した。キウィリスがその後どうなったかは分かっていない。

タキトゥスは反乱の原点となった誓約の様子について記していない。作品では、レンブラントは、首領たちがキウィリスと剣を交わす形で、その状況を描いた。当時のオランダなどでは、誓約者たちが握手する光景が描かれていた。レンブラントは新しい見方を導入したのだ。

夜景がえらばれたのは、レンブラントの著名な明暗法に定評があったからだろう。タキトゥスによれば、バタヴィア人は宴会という名目で洞窟につどい、酒を飲みながら計画を練った。キウィリスの促しに応じて、彼らは「粗野な慣習に従って」反乱の誓いを交わしている。レンブラントはその情景を描こうとしたのだ。

だが、この絵が市庁舎を飾ったのは数ヶ月だったともいわれる。1662年には書き直しのためレンブラントの手元に送り返されてしまった。どのように、そしてなぜレンブラントが書き直すはめになったのかを語る史料は残っていない。レンブラントはいくつかの修整をする気になったようだが、結局市当局との合意には達しなかった。

幸い全体像については、レンブラントが遺した素描から推察することはできる。カンヴァスを切断縮小することで、レンブラントは当初の大舞台のような設定を排除し、誓約の場だけを遺そうとしたのかもしれない。

それにしても、なぜレンブラントは絵が飾られた後に描き直しを求められたのか。そして、なぜこの縮小された作品も、再び回廊に戻らずに終わったのだろうか。数々の謎が残された。しかし、書き記された記録は少なく、推測だけが残っている。

なぜ返却されたのか

この問題の経緯に関してはさまざまな仮説が提唱されてきた。

レンブラントは歴史家タキトゥスの遺したテクストとその行間の含意の双方を描こうと努力したようだ。タキトゥスの記述通り、キウィリスが隻眼の人物として描かれたのも初めてで、これは英雄の描写に品格を求める17世紀の暗黙のルールに反する決断だった。こうした欠陥がある場合、正常な側の横顔を描くのが普通だった。祖国独立を指導した人物は、それにふさわしい容貌でなければならないと考えられたのだろう。さらに、当時の人々は「まるで艀の船頭や泥炭堀りのように描かれたレンブラントの絵の反徒たちの姿に困惑した」(美術史家H・ファン・デ・ヴァールの指摘)。当時のオランダ市民は圧政に抗して立ち上がったバタヴィア人と自らを重ね合わせてみたかったのだろう。レンブラントの描いた叛徒のイメージはどうも合わなかったようだ。

さらに、キウィリスが王冠を戴いていること、反乱の誓約がそれまでの常識とされた握手ではなく、剣を交叉することで行われていること、酒杯を掲げている者がいることなどへの反発もあったようだ。

当時すでに大画家であったレンブラントの作品が、依頼者からかくも無情に突き返されてしまったのか。これまでの話は、あくまで後世の推論にすぎない。真相はほとんど闇の中だ。あえて断定すれば、レンブラントの画風が徐々に時代の求めるものではなくなっていたのだろう。

さらに謎は深まる。20世紀になって、ミュンヘンで見つかった一枚のスケッチから、破産後にレンブラントは一時スエーデンへ身を隠し、北欧神話の隻眼の王オーディンを描いたのではとの推測も生まれた。問題の作品は、今日ストックホルムの国立美術館が所蔵している。かなり記録が残っているレンブラントの生涯だが、闇に包まれた部分も多い。視点を変えると、次々と興味深い問題が浮かび上がる。17世紀美術のあまり気づかれていない魅力だ。

Rembrandt van Rijn The Conspiration of the Bataves 1661-62 Oil on canvas, 196 x 309 cm Nationalmuseum, Stockholm

上に掲げたレンブラントの絵を見て、なにをテーマとしたものか、すぐにお分かりの方は、かなりのオランダ通あるいはレンブラントに造詣の深い方でしょう。

それはさておき、17世紀の画家の作品あるいは文献は、つれづれに見ている間にも興味深いことが次々と浮かび、あたかもミステリーを読んでいるような思いをすることがある。たとえば、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールが当時の画家たちにとって、憧憬の地であったイタリアへ行ったことがあったかという問題は、この画家にまつわる謎のひとつであり、このブログでも少し記したことがある。

当時の時代環境からすれば、ロレーヌの画家たちにとって、イタリア、とりわけローマへの旅は、画家の修業の一端として、ほとんどお定まりの経路だったとする美術史家も多い。たとえば、ブログで記した17世紀フランス美術史の大家テュイリエなどは、ラ・トゥールのイタリア行きをほとんど当然のこととしている。

その推論の根拠となっているのは、若き日のラ・トゥールの手になったものかもしれない一枚の作品だ。イタリアの地方の小さな教会に残っている。しかし、画家の署名もなく、作品移動の経緯も不明のままであり、決定的な論拠とはなりがたい。謎はまだ解かれていない。しかし、具体的な証拠がないからといって、画家がイタリアへ行かなかったという証明にはならない。作品や資料などの欠如や散逸は避けがたい時代であった。この問題も、新たな史料や作品が発見されないかぎり、謎のままに今後の研究者へ継承されている。

レンブラントはオランダを離れただろうか

実はラ・トゥールと比較すると、格段に記録が残り研究も進んでいるオランダの巨匠レンブラント(1606~1669)についても、外国への旅をめぐる同様な謎があることを知った。それは、「レンブラントはイギリスへ行ったことがあるか」という問題だ。

レンブラントは、ラ・トゥールよりほんの少し後の画家だが、ほとんど同時代人といってよい。 レンブラントは、当時画業を志すオランダの若者たちが、続々とイタリアへ行ったにもかかわらず、その必要はないとしてアムステルダムに留まって活動したことで知られてきた。オランダ国外へは出たことはないと考えられてきた。当時のすぐれた教養人でオラニエ公の秘書官であったホイヘンスは、若い才能溢れたレンブラントとリーフェンスにイタリア行きを勧めたが、二人ともその必要はありませんとそっけなく答えている。著名な逸話だ。

そのレンブラントが晩年ではあるが、イングランドへ旅し、しばらくの期間滞在していたという話は、にわかに受け入れがたい。なぜなら、この画家は「アムステルダムは世界の美術の中心」と考え、外国にまで出かける必要はないと考えていたからだ。

レンブラントがイギリスへ行ったかという疑問は、この画家が1662年頃イングランド、ヨークシャで1年半くらいを過ごしたとの短い記述が、18世紀のある個人の日記に残っていることに端を発している。そして、レンブラントによるロンドンの描写が残っているとの主張が、1897年にある研究者から提示されたことにあった。第二次大戦前には、多くの研究者がこの推論を支持していた。しかし、作品は後から簡単にコピーできるし、レンブラントのイギリス滞在を確認するより確かな証拠が発見されないこともあって、反対者も多く、その後は問題にされなくなっていた。言い換えると、レンブラントは、生涯オランダを離れたことがなかったという認識が今日まで定着していた。

しかし、最近ポール・クレンショーというアメリカ人研究者が、一度は捨てられた仮説に再び挑戦している*。クレンショーは、フェルメールの研究に大きな貢献をしたモンティアスと同様にアメリカ人である。少し詳しく記してみよう。クレンショーが依拠する史料は、以前の論争で否定されたものと同一である。

これまでの論争の根拠は、唯一、レンブラントが世を去った後に、ある人物が1713年に残したVertue’s Diaries という日記の一節に、「レンブラントRembrandt Harmensz. van Rhine はイギリスにおり、ヨークシャーのハルに16ー18ヶ月滞在し、数人の紳士、船員を描いた。そのうちの一枚をダール氏が所有していた。船長を描いたもののようであった。それにはレンブラントの名と1662あるいは1661年とも読める年記があった」という短い記述の真否に関わっている。しかし、この記述に該当する作品は、発見されていない。仮にそれらしき作品があったとしても、容易に模写はできるという主張の前には、強い説得力を持ち得ず、議論は展開せず潰えてしまった。

新しい推論

それでは、なぜ研究者ポール・クレンショーは、今の時点で、すでに否定され、答が出てしまったようなテーマを再び持ち出したのか。別に新たな史料や証拠が発見されたわけではない。新しいといえば、推論の仕方にある。レンブラントの個人史を振り返ると、1656年に「財産譲渡」の処分を受け、全財産の競売が始まった。その原因は作品が当時の流行に合わなくなり、売れなくなったこともあるが、主として豪華な個人住宅の債務の累積によるものであったとされている。 破産後、画家はローゼンフラフト街の小さな借家に移り、1969年63歳で世を去るまでそこで過ごした。しかし、画家の作品はこの頃を転機に、急速に人気がなくなり売れなくなった。あのアムステルダム新市庁舎を飾るはずであった『クラウディウス・キウィリスの謀議』(上掲)も不評で、数ヶ月は掲げられたが、レンブラントに返却されてしまう。

この時期、オランダにおけるレンブラントの制作活動が、急速に低下したかにみえる現象は、もしかすると、この画家が精神的な立ち直りを図るため、あるいは世俗的な不評の高まりなどを一時的に回避するため、しばらくアムステルダムを離れたことによるのではないかとの推論は、可能性としては十分ありうるだろう。いかに著名な画家とはいえ、あるいはそれゆえに、アムステルダムが居心地の良い環境ではなくなっていたとも思われる。実際、この時代のオランダでは、個人破産した当事者は、ほとんど人目に触れないよう町を去った。

画家や作品についての理解は、時に思いがけないことから進む。ラ・トゥールやフェルメールの研究の進展も、発端は小さな発見から始まっている。フェルメールについても、モンティアスによる従来の美術史家がほとんど注目することのなかった家計資料の発掘から、知見は大きく充実した。モンティアスは、1960-70年代は、イエール大学でソ連邦の経済システムの研究者として知られていた。

レンブラントやフェルメールのように、すでに良く知られた画家や作品について、新たな発見があるのを知ることは素晴らしい。作品を眺めたり、文献を見ていると、時にミステリーを読んでいるような興味が生まれる。 衰える脳細胞の活性化にも、多少は効果があるようなのだが?

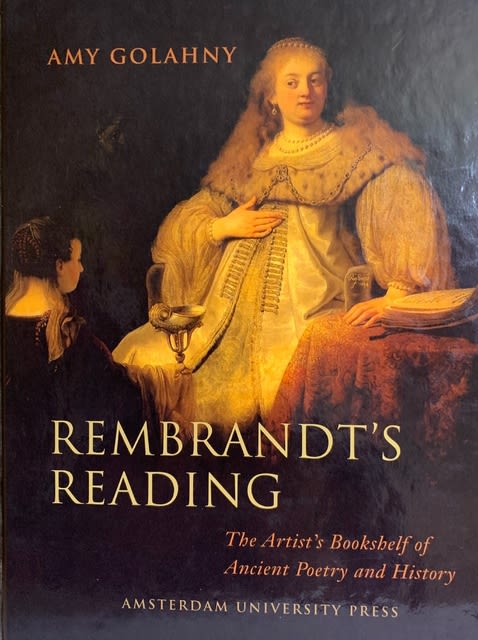

* Paul Crenshaw. “Did Rembrandt Travel to England” in In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, Edited by A. Golahny, M.M. Mochizuki, & L. Vergara Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

ちなみに、本書はモンティアス教授(1928~2005)の追悼記念論集として、刊行された論文集であり、フェルメールを中心に、17世紀オランダ画家に関する興味深い論文が含まれている。

レンブラントに関する書籍は、この画家だけを直接に対象としたものに限っても優に数百冊を越えるといわれる。17世紀ヨーロッパ美術界に傑出する偉大な画家だから、当然だろう。その中で近年出版された作品で、暇が出来たらぜひ読みたいと思っていた数冊があった。例のごとく片隅に積んでおいたのだが、実際に読むとなるとそれなりの覚悟がいる作品だけに、レンブラント関連だけでも手つかずに残っていたものが10冊近くあった。時々開いてはまとまった時間ができたらと、自分に言い訳をしていた。しかし、月日は待ってくれない。そろそろと思っていたところ、翻訳書が刊行されたものも出てきた。

そのひとつが、Steven Nadler. Rembrandt's Jews. University of Chicago Press, 2004.*である。最初に、今後の読者のために、この翻訳書に付された有木宏二氏の「訳者まえがき」は、通常の書籍のまえがきの域をはるかに超え、レンブラントならびに本書を理解するに、要を得て、きわめて適切な手引きとなっていることを付け加えておきたい。訳文もこなれていて読みやすい。

本書は、2004年ピュリツァー賞ノンフィクション部門の最終候補にまで残った作品なので、レヴェルも高い。それだけに、安易に読める作品ではない。しかし、読み始めたらたちまちにして深く引き込まれた。中身の濃い充実した作品なので、一部分だけをメモ代わりに記す。

「ユダヤ人問題」

レンブラントの作品の中には、ユダヤ人を描いたり、題材としたものが多く、それをめぐって、俗に「ユダヤ人問題」The Jewish Connection という固有の問題群が設定されてきた。ユダヤ人は、レンブラント がさまざまな折に画題として断続的に取り上げてきた対象であったし、画家は当時のオランダ社会に生きるユダヤ人と多くの交友もあった。本書はその問題に正面から対峙した本格書である。

レンブラントに関心を抱いて以来、17世紀のオランダ黄金時代において、カルヴィニズムを基本とするプロテスタント教国として独立し、意気軒昂なこの国にあって、カトリック、ユダヤ教徒などの異教徒はいかなる状況に置かれていたのかという疑問は常にあった。オランダ人の友人などとの会話から、少しずつイメージは蓄積されてきたのだが、深部において不明な点が残っていた。カトリック教徒の問題は、今回は触れないが、これもきわめて興味深いテーマである。

レンブラントは愛妻サスキアとの結婚後、一時期の仮住まいの後、1639-1658年の約20年間を念願のシント=アントニス・ブレーストラート(ユダヤ人大通り)4番地の豪華で美しい家に住んだ。しかし、画家はこの時に借り入れた負債を、ついに生涯返済することはできなかった。隣家はアイレンブルフ(サスキアの叔父、画商)邸であった。

画家の前半生は仕事と名声に満ちていた。しかし、大作「夜警」の制作後、画家の運命は急速に逆境への道を転がり始めた。この著名な画家は、次々と不幸な出来事を経験する。作品も売れなくなり、1656年にはついに破産し、思い出多い豪邸を競売に付すまでに追い詰められた。そして、これもユダヤ人の多いローゼンフラフト通りの家へ転居することになった。この顛末については、ブログで少し記したこともあった。(蛇足ながら、本書の読者はできれば、アムステルダムの地図を傍らに本書をひもどかれると、臨場感が高まるだろう。本書にも簡単な地図は収録されている。この都市に普通の旅行者よりはながらく滞在した筆者にとっても、追憶の旅をたどるような懐かしさがそこにあった。)

オランダ共和国の成立

オランダ史をたどると、スペインとの激しい戦いに明け暮れた16世紀、ネーデルランド独立の気運は急速に高まり、1579年、南部のフランドルとブラバンド両州、ならびに北部7州は、「ユトレヒト同盟」を結び合い、2年後の1581年、北部7州のみが一方的にスペインから独立を宣言した。北部7州と南部はここに決定的な分裂をし、北部7州はオランダ共和国としてひとつの国家となった。

こうした苦難な道は、敵対したスペイン側も例外ではなかった。ここでは、とりわけユダヤ人問題に焦点を当てる。1492年のコロンブスの新大陸発見後のスペインにおいて、ユダヤ教徒に対するカトリックへの強制的な改宗が行われた。その過程で多くのユダヤ人の間に表面的なカトリックを装うだけの改宗ユダヤ人「マラーノ」を生むことになった。

この政策は、形だけのカトリック教徒への改宗ではないかとの猜疑心を生み、大審問官トルケマーダの指揮による異端審判所が恐怖の活動を展開する。まさに異端者を焼き尽くす恐怖のきわみである。異端審問所は実に1834年まで続いた。ゴヤの描いた不気味な作品群を想起されたい。そして、この恐怖は隣国ポルトガルへも波及し、イベリア半島を覆い尽くした。

「セファルディ」と「アシュケナージ」

かくして、ここにおいても安住の地を失ったユダヤ人は、イベリア半島から交戦の相手国であるオランダへと逃避をはかる。彼らは「セファルディ」(ポルトガル系ユダヤ人)と呼ばれ、オランダ人のような身なりをして、オランダ風の名前をつけ、オランダ社会に定着・浸透を図った。1620年代半ばまでは、アムステルダムのユダヤ人といえば、このポルトガル系ユダヤ人であった。

他方、「セファルディ」とは別の範疇に含められる「ユダヤ人」が。主として東欧やイタリアなどからオランダへ流入する。彼らは「アシュケナージ」(ゲルマン地方を意味するヘブライ語「アシュケナズ」Ashkenaz に由来するが、より一般的に、東ヨーロッパ全土のユダヤ人を指す)と呼ばれていた。17世紀前半のオランダは黄金時代を迎え、一定の社会的寛容さも醸成されていたのだろう。彼らユダヤ人はその経済力を背景に次第に発言力を増し、ユダヤ教の信仰の自由をオランダ政府に要求し、遂にはそれを認めさせるにいたる。

アムステルダムには、「セファルディ」そして「アシュケナージ」のシナゴーグ(ユダヤ教の教会)が多数建設される。レンブラントがアムステルダムへ移住し、活動を開始したのはまさにこの頃であった。その光景は、ピーター・サーンレダムやエマニュエル・ド・ウイッテによって、描き出されている。

1620年代までは安定していた社会風土は、1630年代に入ると、にわかに急変する。あの「30年戦争」(1618~1648年)が中央ヨーロッパを荒廃させ、多くのユダヤ人がほとんど唯一の逃避地となっていたオランダに難を避けるようになっていた。

ナチスにつながる問題

レンブラントは、17世紀だけの著名画家ではない。とりわけ、そのユダヤ人とのかかわりは、今日まで続く時代のさまざまな折に、画家の意思を超越した問題の核となってきた。なかでも、ナチスとの関連は無視できない。レンブラントはドイツ人でもなく、オランダの生んだ最高の画家であったが、さらにユダヤ人と深く関わっていた。それだけに、レンブラントの「ユダヤ人」問題は、淵源が深い。「アンネ・フランクの日記」にも関わる問題である。

レンブラントとユダヤ人は実際にいかなる関係に立っていたのか。当時、オランダ人は、ユダヤ人と関わり合うことを避ける傾向にあった。しかし、ユダヤ人の経済力その他の点で強制排除することもしなかった。オランダ人の実利的な国民性の反映でもあろう。

レンブラントがアムステルダムで定めた住居は、いずれもユダヤ人が多い地域であった。しかし、レンブラントは自らの意思で、ことさらユダヤ人が多い地域を選んだわけではなかったようだ。レンブラントの初期の師匠ラストマンも、愛妻サスキアの叔父の画商アイレンブルフもユダヤ人ではないが、ここに住んでいた。レンブラントは特にユダヤ人居住区というよりも、自らの画業に最も適した場所を選んだのだ。豊かな富に恵まれたパトロンに不足しない地域でもあった。

しかし、画家はそれらの事情を超えて、他の画家よりもユダヤ人にはるかに強く関心を抱いていた。他方、レンブラントの関心の対象であったユダヤ人などの異民族は、この時代のオランダ社会においてはきわめて不安定な状況の中で過ごしていた。その具体的な事情は、本書にこと細かく描かれている。

「永遠の魂」にかかわる問題

プロテスタント宗教改革は、厳しくユダヤ教に対した。とりわけ、ルター派がそうであった。しかし、プロテスタント学者は、基本的に聖書原典の詳細な研究を強調した。彼らにはユダヤ教を排除することはできない背景があった。17世紀アムステルダムでは、ユダヤ人とキリスト教徒の間には密接なつながりがあった。

17世紀オランダでは、ラビ(ユダヤ教の教師にして共同体の助言者)によって「永遠の魂」に関する著作が多数書かれた。たとえば、有名なラビ、メナッセ・ベン・イスラエル Menasseh ben Israel は、26冊の書籍を6ヶ国語で著し、最初のヘブライ語の出版社をアムステルダムに設立している。そして、イングランドへのユダヤ人受け入れの支援者でもあり、アムステルダムのユダヤ人コミュニティの主導者の一人だった。彼もレンブラント邸の近くに住んでいた。二人の交友は深く、後に記すように、特記すべきものがあった。

とりわけイベリア半島において、強圧の下とはいえユダヤ教を棄て、罪を背負ったユダヤ人とその末裔たちにとって、彼らの魂が肉体の死後救われるのかという問題は、なによりも重要な問題であった。あの哲学者スピノザは、改宗ユダヤ人の末裔であったが、その思想によって、ユダヤ人共同体から永久に追放された。スピノザもレンブラント邸に近いブロックに住んでいた。

この「永遠の魂」にかかわる動きは、1665年、サバタイ・ツェヴィという名の偽のメシアの到来が、ヨーロッパならびに中東地域におけるユダヤ人をかつてない熱狂の渦に巻き込んだことで過熱した。改宗ユダヤ人は、メシアの到来による魂の救済を真に渇望していた。

そして、このメシアへの渇望は、キリスト教世界にも広がった。キリスト教の改宗主義者は、ユダヤ人がその信仰の過ちを悔い改め、キリスト教に改宗すれば、救世主キリストの復活が早期に実現するという千年王国待望論を抱いていた。そこにはキリスト教徒としての千年王国への期待と、他方でのユダヤ教ととしてのメシアへの渇望のふたつが存在していたとみられる。同時代の画家でも、レンブラントとフェルメールを分け隔てる精神的根源は、ここに求められる。

この時期に生きた画家レンブラントは、ユダヤ教のラビメナッセ・ベン・イスラエルと親交を結び、名作『ベルシャツァルの宴』Belshazaar's Feast (ca.1635)、『書斎の学者』などを制作することができた。レンブラントの作品は時にかなり粗放に描かれたように見えるものがある。実際、そうした作品もある。

しかし、レンブラントの作品に対する時、見る者はそれがいかなる情景を描いたものであるかについて深く考えさせられる。とりわけ、多くの日本人のように異教の徒にとっては、描かれたテーマの真意を推測することに著しい努力を必要とさせられるものがかなりある。画家がいかなる発想の下に、時に必要な文献を読み、なにを考えて描いたかという点について、安易な姿勢では到底理解できない深みがある(この問題については、いずれ記すこともあろう)。別に、フェルメールを批判しているわけではないのだが、波風少ない、平和な市民生活の一瞬の美しさを描いたフェルメールの作品とは、根本的に異なっている。

終章近く、1657年11月、メナッセ・ベン・イスラエルが世を去り、アムステルダムに運ばれた亡骸が、アウデルケルクに埋葬されるくだりがある。アムステルダムのユダヤ人共同体のほとんどの人々が、この高い学識と異教間の相互理解を支えてきた志し高き人物を悼み、最後の尊敬を示すべく姿を見せていた。しかし、さまざまな理由でその場に姿を見せることが出来なかった者もいた。バルーフ・デ・スピノザは、亡きラビの生徒であったが、臨席できなかったと思われる。

そして、レンブラント。この偉大な画家の姿は墓地には見られなかったのではないか。あるいは密かに片隅に立っていたのかもしれないが。画家は貧窮のどん底にあり、残っていた財産の売却がその月の後半に行われることになっていた。心身ともに打ちのめされた時を過ごしていたに違いない。メナッセはレンブラントの芸術活動において深く心を通わせた旧き友であった。レンブラントはその時、どこにいて、なにを思っていたのだろうか。

本書は決して軽く読める書籍ではない。川の流れに急流、淀みがあるように、本書にはさまざまな緩急がある。緩やかな流れに来ると、読者はあのアムステルダムの光景の中に、一人の歩行者としているような錯覚にとらわれる。しかし、激流では必死に流されまいと居住まいを正し、著者、そしてレンブラントと対峙することを迫られる。久しぶりに充実感を覚えた一冊であった。

目次(翻訳書)

訳者まえがきーーレンブラントの影の中でーー17世紀オランダ絵画とユダヤ人ーー

一章 「ブレーストラート」で

二章 破戒の図像

三章 悲運のラビ

四章 「エスノガ」

五章 来るべき世界

訳者 あとがき

参考文献

*

Steven Nadler. Rembrandt's Jews. University of Chicago Press, 2004.

スティーヴン・ナドラー(有木宏二訳)『レンブラントのユダヤ人 物語・形象・魂』人文書館、2008年。

Portrait of Gerard de Lairesse, ca. 1665 Rembrandt (Rembrandt Harmensz. van Rijn) (Dutch, 1606–1669) Oil on canvas; 44 1/8 x 34 1/2 in. (112 x 87.6 cm) Robert Lehman Collection, 1975 (1975.1.140)

この作品を最初に見た時、一寸異様な感じがした。描いた画家はレンブラントである。描かれている人物は青年らしいのだが、なんとなく健康さが感じられない。来歴などを改めて見て、なるほどと思った。

描かれているのは、エラルート・デ・ライレッセ Gerard de Lairesse (1641–1711)というレンブラントと同時代のオランダで大変成功した画家、銅版画、そして美術理論家だった。レンブラントよりやや若い世代だが、画家として天賦の才に恵まれていた。 しかし、不幸なことに先天性梅毒に罹患しており、そのために1690年頃に失明してしまう。その影響は、若さが感じられない肌の色、歪んだような鼻や顔の輪郭など、描かれた容貌からもうかがわれる(ライレッセ25歳くらいの頃である)。この大変不幸な運命を負ったモデルに、レンブラントは正面から臆せず対しながらも、そこに人間としての尊厳さを留めて描いている。

二人は友人の間柄だったが、ライレッセの絵画の理想として美術理論は、レンブラントのスタイルと反対の方向を志向していた。ライレッセはレンブラントを尊敬していたが、晩年のレンブラントの作品を「カンヴァスの上に流れる泥」と酷評していた。しかし、描かれたライレッセの肖像には、レンブラントのこの画家への思いやりが感じられる。

Gerard de Lairesse(Dutch, 1641-1711), Apollo and Aurora, 1671. Oil on canvas, 80 1/2 x 76 1/8(204.5 x 193.4 cm), gift of Manuel E. and Ellen G. rionda, 1943 (43.118). The Metropolitan Museum of Arts.

ライレッセはベルギーのリージェに生まれたが、後にオランダへ移住し、アムステルダムに住むようになる。そこで著名な画商ヘンドリック・ファン・アイレンビュルフに才能を見出される。レンブラントと知り合ったのは、こうした関係からだろう。ライレッセの寓意を含んだフランス風の古典志向の作品は当時大変人気があり、「オランダのプッサン」といわれた。 ライレッセが失明する以前に描いた作品は、バロックの流れに位置づけられる華麗で古典的なものである。レンブラントの画風とはかなり異なっている。このことは、たとえば上掲のライレッセの作品「アポロとオーロラ」とレンブラントの作品を比較してみれば、一目瞭然である。

ライレッセは役所や富裕な邸宅などの壁面を飾る作品をしばしば依頼されていた。ハーグの議事堂 Binnenhofの一室、アムステルダムの街路などに、画家の名前がつけられている。ライレッセは視力を失った後は、作品制作はできなくなり、代わって美術理論に専念するようになった。その美術理論*は、18世紀のオランダ絵画に大きな影響を与えたといわれている。

レンブラントが描いたこのライレッセの肖像画にも、舞台裏ではさまざまなことがあった。作品は時を経てアメリカに渡り、1940年代中頃、ボストン美術館に50,000ドルというレンブラントの作品としては破格な廉価でオッファされた。ところが、そのオッファは断られてしまった。その理由として伝えられているのは、ボストンの名家であり、イタリア美術の愛好者であった館長の意を受けた美術館の理事たちが、この作品を「ある梅毒患者の肖像」と理事会で紹介したためと言われている。

これについては、これより以前に自分の支援するベルリン美術館のために、レンブラントの作品を取得したいと考えていた画商ウイルヘルム・ボーデが、競争相手をあきらめさせるために同じ手法を使ったといわれていた。その手法は功を奏し、ボーデの仲間のコレクターで、当時ベルリンの銀行家レオポルド・コッペル Leopold Koppel (d.1933)が入手した。その後第二次世界大戦を逃れ、ベルリンを去ったコッペルの息子アルベルトが、作品を伴ってカナダへ渡った。

それをアメリカのコレクター、ロバート・レーマンRobert L. Lehman(1891-1969)が1945年に画商を介して取得することになった。その結果、レーマンの死後、3000点に及ぶロバート・レーマン・コレクションの一部として、1975年にメトロポリタンへ遺贈された。今日、メトロポリタン美術館を訪れると、ロバート・レーマン・ウィングで、この絵に対面できる。作品の運命も画家に劣らず、数奇なものがある。

* たとえば、Gerard de Lairesse. Het Groot Schilderboek,

Rembrandt van Rijn(1606-1669),

Aristotle with a Bust of Homer 1653

Oil on canvas, 143.5 x 136.5 cm

Purchase, special contributions and funds given or bequeathed by

friends of the Museum, 1961 (61.198)

Metropolitan Museum of Art, New York

ブリュッヘンの「キリストの磔刑」を、メトロポリタン美術館が初めて自力で購入してから4年後の1961年、メトロポリタンは今日にいたるその歴史において、最も華々しいといわれる高額な作品購入を行った。購入の対象はレンブラントの「ホーマーの胸像に手を置くアリストテレス」Aristotle with a Bust of Homer だった。ニューヨークで行われたアルフレッド・エリクソン夫人 Mrs Alfred Erickson が所有していた作品の競売だった(エリクソン家の所有になるまでの経緯は「大西洋を越えたフローラ」参照)。

激烈な競売は、時間にしてはわずか4分で終わり、それも競売会場でそれまで聞いたことのない$2,300,000という高額で落札された。世界の美術市場でもこれだけの作品を購入できる者は限られており、価格も記録的な高さであった。

この作品は仮想の世界の作品だが、レンブラントの作品の中でもよく知られているもののひとつである。作品を依頼したのは、富裕なシシリアの貴族 ドン・アントニオ・ルッフォ Don Antonio Ruffoであり、レンブラントのほとんど唯一のオランダ国外のパトロンだった。レンブラントは出来上がった作品を、1654年にシシリーのメッシーナに送り、報酬として500グルデンを受け取った。レンブラントが財政的に困窮への下り坂に入った頃だった。

単にパトロンから要望された一人の哲学者アリストテレスを描くことではなく、この常にイノヴェーティブな発想を大事にする画家レンブラントは、紀元前4世紀の3人の偉人を描こうと考えた。すなわち、アリストテレス、ホーマーそしてアレキサンダー大王である。ギリシャの偉大な哲学者アリストテレスは、自らの書斎でルネッサンスの人文主義者の衣裳をつけて描かれている。彼はホーマーの胸像に手を伸ばし、アレキサンダー大王のメダリオンを掛けている。アレキサンダー大王は一時アリストテレスの弟子であったといわれる。

ホーマーの胸像は、レンブラントが収集していたいくつかのヘレニスティックな胸像に基づいて描かれている。描かれたアリストテレスのイメージは、アムステルダムのゲットーに住んでおり、画家が聖書にちなむ画題で、しばしばモデルとしたユダヤ人の名残を見せている。アリストテレスの書斎の静謐さ、盲目の詩人の胸像に置かれた哲学者の指の重み、そしてなににもましてこの哲学者の神秘的な容貌が、深い思想のイメージを画面にみなぎらせている。

この作品が取得された1961年までに、ほぼ42点のレンブラントの手になると思われる作品がメトロポリタン美術館のものとなった。「アリストテレス」は、その中でメトロポリタンが購入した最初で、唯一のレンブラント作品だった。

この購入はメトロポリタン美術館の歴史において、自らの収集・所蔵方針を明確にした画期的なものとなった。これだけ巨額な投資を行いうるまでに資金的基盤も生まれ、収集計画も確立されたことを意味するものである。創設以来長い間、富豪たちの善意に依存してきたメトロポリタンの自立を示すモニュメントであった。

Rembrandt van Rijn (Dutch, 1606–1669) Woman with a Pink, early 1660s Oil on canvas; 36 1/4 x 29 3/8 in. (92.1 x 74.6 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York, Bequest of Benjamin Altman, 1913 (14.40.622)

レンブラント、ラ・トゥール、フェルメールなど、17世紀絵画のアメリカへの流出問題を追ってみると、さまざまな興味深い事実が見えてくる。その多くは美術館関係者など限られた人々にしか知られていないことだが、いわばアメリカ美術館史の内幕ともいうべき事実が次々と浮上してくる。19世紀末から20世紀にかけてのアメリカ史のさまざまな出来事も反映されて実に面白い。その一齣を記してみよう。

「アメリカの価値」を支えたオランダ絵画

17世紀ヨーロッパ絵画の中でもオランダ絵画は、新大陸アメリカでは特別の意味を持っていた。もちろん、19世紀のイギリス、フランス及びドイツなどの収集家も、競って買い集めた対象でもあった。アメリカでは、新教国であるオランダ共和国の中産階級の暮らし方に、いわば「アメリカの価値」が暗黙裡に想定されていた。そのため、そうした市民生活の情景が描かれたオランダ絵画に特別の人気が生まれたといえる。「アメリカの価値」とは、簡単に云えば民主主義、豊かな自然、家庭生活、そして「プロテスタント倫理」に基づく勤労の精神を意味していた。新教国であるオランダの精神的風土が、新大陸アメリカのそれと重なったのだ。

「ハドソン=フルトン記念展覧会」は大成功を収めたが、その4年後1913年に、メトロポリタン美術館のオランダ絵画の所蔵点数は大きく増加、充実し、美術館の歴史で一つの転機を画した。その背景には、ベンジャミン・アルトマン Benjamin Alteman(1840-1943) 所蔵の作品遺贈があったためである。「アルトマン」という名前については、あれかと思い当たる方もおられるかもしれない。かつて、ニューヨーク市5番街に、アメリカ、そして世界を代表する著名な百貨店 「アルトマン」 B. Altman and Co.があったが、その創業者である。この店で買い物をした記憶はないが、建物のイメージはよみがえって来た。1989年に事業不振で百貨店自体はなくなってしまったが、その華麗な建物は歴史的建造物として認定され、現在も残っており、ニューヨーク市立大学大学院などが使用している。

アルトマンは、19世紀半ばにバヴァリアから移民してきたユダヤ人の息子で、新興の百貨店業界でほとんど一代にして大資産を成した。ニューヨーク5番街に壮大な建物を建設し、1913年に死去する少し前にAltman Foundation を創設し、収集してきた美術品を移管した。

エポックを画したアルトマン・コレクション遺贈

今に残る画商の話では、アルトマンは生前、オランダ絵画に執着している素振りは見せず、なんでもいいから最上のイギリス絵画をみつけてくれといっていたらしい。しかし、内心ではオランダ絵画、とりわけレンブラントの収集にご執心だったようだ。

最初のうちは鑑識眼も十分でなかったのか、真作ではない作品を高額でつかまされたこともあったらしい。画商にとっては金払いのよい客だったようだ。アルトマンの資金力は図抜けており、有名な画商のデュビーンなどを介して、パリのこれも著名なコレクターであったモーリス・カンなどから次々と作品を購入した。ボストンの著名な美術館の創設者として知られるイザベラ・ステュワート・ガーディナー Isabella Stewart Gardiner の許へ、美術品を納入していた同業の画商の妻が、「あの貪欲な老人のアルトマンは、このごろ良いものはなんでもかき集めてしまうようです」という手紙を残しているほどだ。

驚くべき財力

アルトマンは1913年に「バテシバの化粧」The Toilet of Bathsheba (1643)を取得している。1913年7月、アルトマンの代理としてパリの競売で落札したのは画商デュビーンだったが、落札価格は1,000,000 フラン(約200,000ドル)であり、それまでの美術品市場でついた最高値だった。当時のオランダの新聞に、天上から下界のオークションを眺めるレンブラントの漫画が描かれ、その下に「満足かね。百万長者だよ」と記されている。零落の晩年を送った画家への風刺である。他方、地上での富豪アルトマンは、取引の仲介者に “MANY THANKS VERY HAPPY KINDEST REGARDS TO ALL. ALTMAN.” という電報を送っている。よほど嬉しかったのだろう。

アルトマン自身がどれだけ美術品の鑑識眼があったのか、定かではない。作品の歴史的資料などは熱心に読んでいたらしい。画商などにだまされまいという思いもあったのかもしれない。しかし、競争相手がとても対抗ないほどの資金力を持っていたことは事実である。アルトマン生前のニューヨーク5番街626の邸宅の画廊の状況を伝える写真が残っているが、1室の片側壁面に13枚のレンブラントのうち7枚が掲げられ、反対側にはハルズ、ライスデールなどのオランダ絵画、ヴェラスケスなどが並んでおり、並みの美術館ではとても対抗できない豪華なコレクションであったことが分かる。アルトマンに限らず、この時代の富豪たちの美術品収集の動機が、純粋に美術的鑑賞の対象を求めたものであったかは定かではない。多数の富豪が自ら所有する作品を誇示していたようなところもあり、投機的な動機もかなり働いていた。

遺贈で充実したメトロポリタン

それらの点はいずれ探索するとして、世の中をあっと驚かしたことは、アルトマンのコレクションのその後だった。1913年10月にアルトマンは死去するが、遺言に基づいて美術品コレクションのすべてをメトロポリタン美術館へ遺贈すると発表された。その中には13点の由緒あるレンブラント作品(後にレンブラント派の画家による作品と鑑定されたものも含む)、ハルズの作品3点、ルイスデール1点、フェルメール1点、その他多数のオランダ絵画の名品が含まれていた。この百貨店業界での成功者は、メトロポリタンの歴史で空前絶後といわれるオランダ絵画を美術館に残したのだった。この遺贈によって、メトロポリタンの地位は急速に高まり、ルーブル、プラドに肩を並べるとまでいわれるほどになった。

新大陸アメリカの新興の富豪たちが、文字通り金に糸目をつけず争奪競争を行うことについては、ヨーロッパを含めて羨望、そして非難や怨嗟の声も高かった。新大陸へ移った移民がほとんど1代で巨万の富を蓄え、美術品を買いあさったからである。ただ、これを、富裕層の単なる財力の誇示といってしまえばそれまでだが、こうした富豪たちの収集欲によって散逸しかかっていた名作のかなりの部分がアメリカへ移転し、今日多くの人々が鑑賞できる対象となりえたことには積極的な評価も与えられるべきだろう。

アルトマンの死後、1010年代に多くの富裕な収集家たちが世を去った。その中にはJ P モルガン(1913年死去)、P. A.B.ワイドナー(1915年死去)、J.G. ジョンソン(1917年死去)、ヘンリー・フリック(1917年死去)などの著名な富豪のコレクターが含まれていた。彼らの集めた作品の多くは遺贈という形で、美術館など公共的な所有へと移された。その結果、アメリカの美術館の世界は大きく変わった。ある時期は美術館よりも富豪の邸宅の方が立派な作品を所蔵していた。資金的にも対抗できなかった美術館が、確固たる収集方針を打ち出せなかったこともあった。しかし、こうした作品遺贈を受け、寄付金の増加などにも助けられて、財政基盤を確立したメトロポリタンなどの美術館は、次第に独自の収集方針を明示できるようになる。その基盤を提供した富裕層の遺贈の意義はきわめて大きかった。

社会的貢献の文化

もちろん、これらの遺贈の背景には、1913年の連邦所得税の導入、第一次世界大戦の勃発による美術品市場の低迷などが影響したことはいうまでもない。アメリカの富豪たちのパフォーマンスについても毀誉褒貶さまざまであった。しかし、再び戻ることはないと思い、新大陸へ移民した人々にとって、ヨーロッパの作品をアメリカで見ることができることは大きな喜びだったに違いない。富豪たちが、その生涯に蓄積した成果を、社会還元するという文化は、こうした遺贈という行為を通して、新大陸アメリカに根付き大きく花開いた。貧窮の中で生涯を終えたレンブラントと対比して、現世でミリオネアであった富豪たちは、天上でいかなる思いでいるだろうか。

Reference The Age of Rembrandt:Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art. 2007

Rembrandt

Self-Portrait,1660, Oil on canvas, 80,5 x 67,5 cm

Metropolitan Museum of Art, New York

19世紀後半以降、ヨーロッパ大陸から新大陸アメリカへ滔々として流出した美術品について、ともするとヨーロッパ側の美術関係者の評価が低いことがあると前回も記した。19世紀末以降、「エクソダス」とも評されたヨーロッパの名作の数々が、大西洋を渡ってしまったことへの悔しさが、時にこうした形でにじみ出ることは十分理解できる。しかし、客観的な評価とはいえない。

実際、アメリカに渡った美術品には、当時のヨーロッパの第一級作品が多数含まれていた。今日まで時代が下れば作品の評価もあらかた定まり、より公平な評価が可能になっている。しかし、次々と名品の流出が続く最中では、冷静な評価も難しかったことは想像に難くない。

ここではアメリカを代表する美術館のひとつ、メトロポリタン美術館が20世紀初頭までに入手した美術品が、いかに質の高いものであったかを少し記しておこう。前回との関連から、範囲はオランダ美術に限っている。

絢爛豪華な特別展

レンブラントの名作「アリストテレス」をメトロポリタン美術館が取得したのは、1961年になってからだった。しかし、この作品がアメリカ市民の目に触れたのは、それよりかなり前の1909年のことである。この年、新大陸アメリカが所有するにいたったオランダの主要美術品を、初めて公開展示する豪華な展覧会が開催された。この催しは、「ハドソン=フルトン記念行事」 Hudson-Fulton Celebration の名の下に、そのひとつの重要行事として一般公開された。その名から推測できるように、この記念事業は、アメリカ史の二つのモニュメンタルな出来事を記念しての一大催事であった。

そのひとつは、今日その名がニューヨークの中心部を流れるハドソン河に残る、著名な探検家ヘンリー・ハドソンの探検活動からほぼ300年が経過したことを記念し、その業績を後世に伝えるためであった。この探検は、オランダ東インド会社の支援で実現した。オランダ美術の作品展示を行うことになったのは、そのためである。* アメリカ最初のオランダ美術の「豪華ショウケース」と云われた。

もうひとつは、建国以来のアメリカの絵画、家具、装飾類を展示することにあった。これは発明家として著名なロバート・フルトンの業績を記念するものとして企画された。フルトンは、1807年にハドソン河の航行を可能とした蒸気船の発明に成功した。

かくして、大西洋を渡り、オランダからもたらされた絵画作品と新大陸アメリカの風土で生まれた美術品が「ニューアムステルダム」の地で、併せて展示されるという企画となり、アメリカの美術史上でも画期的なイヴェントとになった。

若き学芸員の活躍

この「ハドソン・フルトン記念展覧会」を企画したのは、ドイツ人でオランダ美術研究者だった、当時メトロポリタン美術館の29歳、若き学芸員ウイルヘルム・ヴァレンタイナー Wilhelm Valentiner (1880-1958)だった。彼はアメリカのコレクターに大きな影響を与えたウイルヘルム・ボーデ Wilhelm Bode の個人的助手であり、被後見人だった。それにしても、これだけの仕事を29歳の若者が中心になって、企画、実行したということは、アメリカが「若い国」であることを物語っている。ヴァレンタイナーは、企画の実現のために、両大陸の研究者、画商、鑑定家、美術品を所蔵する富豪たち、さらには有名人などを訪ねて東奔西走、出品を依頼する。

この展示が画期的であったことは、J.P.モルガン、ヘンリー・フリックなどの大富豪たちが、自らの所有作品を初めて展覧会のために貸し出したことにもあった。この時代の主要美術品は美術館ではなく、こうした大富豪たちが資産として所有していた。そのため、富豪の家族や友人などは目にすることがあっても、一般市民からは遠ざけられていた。それらの多くは、純粋な美術愛好者あるいはコレクターという動機にとどまらず、富豪の莫大な利益の一部を有形資産化するという目的でも所有されていた。彼らは、「金ぴか時代」(Gilded Age: 1865-1900年頃)に象徴されるような大好況期などに、事業を通して莫大な利益を上げ、多くの美術品を競って買い入れていた。

富豪の屋敷を出た名作

「ハドソン=フルトン記念展覧会」は明らかにひとつの時代を画した。一人の若い学芸員の企画と依頼に動かされて、当時のアメリカにおけるオランダ絵画の所蔵者のほとんどが、なんらかの形で彼らの私有していた作品を展覧会へ貸与することに応じた。これらの美術品が富豪の私邸を出て、多くのアメリカ市民の目に触れた意義はきわめて大きい。

J.P.モルガンはメトロポリタンの理事長だったこともあり、最多の15点を提供した。ハンティントン夫人はレンブラントの「アリストテレス」を含む8点、ヘンリー・フリックは、レンブラントの「自画像」(1658年)を含む8点、そしてハヴマイヤー夫人はレンブラント2点、ピーテル・デ・ホーホ1点を貸し出した。

この展覧会は構想も壮大だったが、成果も大きかった。2ヶ月半の期間に、288,103人という当時としてはきわめて多数の観客を動員し、大成功を収めた。出展されたオランダ絵画作品149点のうち、少なくも37点はレンブラントの手になるものとされた。当時、アメリカにあるレンブラント作品は約70点余とされていたから、半分強が出展されたことになる。すでにその名声が新大陸でも広がっていたレンブラントを見たい市民は数多く、この展覧会の最大の吸引力となった。ちなみにフェルメールは当時アメリカにあった7点のうち6点が出展され、これも注目すべきことだった。

私的財として富豪の邸宅奥深く私蔵されていた美術品が、展覧会という形で市民に公開されることで公共財へと転化することになった意義は大変大きい。この後、しばらくして最初の所有者であった富豪の死去に伴って、所蔵美術品を遺言によって美術館へ遺贈 bequeath することが次々と行われた。時には篤志家の寄付によって、競売に出された作品を美術館が取得するという動きも見られるようになった。

レンブラントの美しい「フローラ」(1919年ハンティントン夫人が取得、所蔵)も、ニューヨークのハンティントン邸**を出る日が来た。アラベラは1924年に世を去り、1926年、「父、コリス・ポッター・ハンティントンの追憶のために」として、子息のアーチャー・M.ハンティントン氏からメトロポリタン美術館へ「フローラ」は遺贈された。

* 余談ながら、このハドソン河探検の歴史は実に面白い。以前から気になっているセント・ローレンス河の探検史とともに、いつかメモを整理してみたいと思っているが、実現するか?

** 「フローラ」、「アリストテレス」、「ヘンドリッケ・ストッフェルス」のレンブラント作品3枚は、ニューヨーク、(2 East 57th St.)のハンティントン家の書斎の壁にしばらく並んで掲げられていた。

Reference The Age of Rembrandt:Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art. 2007

Rembrandt van Rijn(Dutch, 1606-1669), Flora, probably ca.1654, Oil on canvas, 39.2/8x 36.1/8 in.(100 x 91.8 cm). Gift of Archer M. Huntington, in memory of his father, Collis Potter Huntington, 1926 (26.101.10).

かなり寒い日もあった今年の冬だが、一雨ごとに暖かくなっている。花と春の女神フローラのお出ましも近い。フローラで思い出すのは、やはりレンブラントだ。「フローラ」(上掲作品)が、波風高い大西洋を越えてニューヨーク、メトロポリタン美術館に落ち着くまでの来歴を見ていると、実にドラマティックで思わず引き込まれてしまう。これだけで一編の物語が十分書けるほどの面白さがある。メモ代わりに触りだけ記してみた。

レンブラントは、サスキアをモデルとしたかもしれないと思われる「フローラ」を2点描いている。1点は、ロンドン、ナショナル・ギャラリーが所蔵しており、もう1点はニューヨーク、メトロポリタン美術館が所蔵している。

ナショナル・ギャラリーの「フローラ」(下掲作品)は、サスキアの肖像画を兼ねていたようでもあり、しっかり描き込まれている。他方、メトロポリタンの「フローラ」(上掲)のモデルは、もしかするとヘンドリッキェかもしれないが、あまり似ていない。画家の想像上のイメージのようにも思える。花を差し出す女性の横顔が、のびのびと描かれており、花と春の女神のイメージによりふさわしい感じがする。

17世紀の画家の中でもレンブラントの作品は、幸いかなり多数残っており、情報量もかなり豊富だ。画家の活動の中心が17世紀、隆盛を極めたアムステルダムであり、画家の名声が生前からヨーロッパ全域に広く伝わっていたことが大きな原因だろう。

Flora

1635, oil on canvas

123.5 x 97.5 cm.

National Gallery, London

ニューアムステルダムの栄光

今日残るレンブラント作品は世界中に分散してはいるが、真作とみなされる作品は600点余とされている。そのうち70余点がアメリカにある。もちろん、すべてが傑作というわけではない。それでも、ニュー・アムステルダムといわれたニューヨーク、メトロポリタン美術館には名品が多く所蔵されている。

昨年から今年にかけて、「レンブラントの時代:メトロポリタン美術館のオランダ絵画」 "The Age of Rembrandt: Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art" と題して、かなり大きな企画展が開催された。この展示については、別に記すことにしたい。

レンブラントの「フローラ」がメトロポリタンに収まるまでは、かなり多くの波風を経験している。あの「クレードル・ウイル・ロック」の時代を挟む時期が、とりわけ大きな意味を持つ。 アメリカ史の最も面白い時代のひとつであり、アメリカ社会は発展への躍動感に満ち溢れていた。美術との関係では、この時期に驚くほどの財を成した実業家たちの遺産が、格別の意味を持っている。

鉄道王のコレクション

20世紀初め、アメリカ西部開拓に大きな役割を果たした鉄道事業の立役者の一人コリス・ハンティントン Collis Potter Huntington(1821 – August 13, 1900) から話を始めよう。

鉄道事業で巨額の富を蓄積したハンティントンは、有り余る富の一部で美術品コレクションを始めていた。その妻アラベラ・ハンチントンArabella Huntington は、夫コリスが1900年に亡くなった後、その遺産を継承し、アメリカで最も富裕な女性の一人となった。

1910年代に、アラベラは、自ら素晴らしい美術品コレクションを創ろうとした。1908年頃から、夫の甥で同様に鉄道事業で財をなしたヘンリー・ハンチントンHenry E..Huntington(1850-1927)とともに、後のヘンリー・E.ハンチントン美術画廊 Henry E. Huntington Library and Art Gallery in San Marino, Californiaの創設に力を尽くした。ちなみに、二人は1913年に結婚している。

大画商の力

そして 1907年に、アラベラはおよそ250万ドルという巨額を、パリの一大コレクターであったロドルフ・カンRodolphe Kann(1844-1905)のコレクションである家具と絵画作品の購入に投じた。カンはドイツ・フランス系の鉱山主であった。彼は、後のベルリンのカイザー・フリードリッヒ美術館の創設者でもあったウイルヘルム・ボーデ Wilhelm Bode の力を借りて、自らのコレクションを充実してきた。

実はボーデは、カンの収集したオランダ絵画を自分の美術館のために購入したいと思っていた。しかし、カンの遺言にはコレクションについての指示はなく、資力のある画商のデュヴィーン兄弟会社 Duveen Brothersが、この17世紀オランダの最も素晴らしいコレクションを購入することになる。彼らはコレクションを新大陸アメリカへ移転することを図る。

このコレクションには、愛好家たちが新大陸への流出は、ヨーロッパ美術界にとって一大災難と悲嘆するほどの名品が多数含まれていた。コレクションの購入については450万ドルというとてつもない額が支払われたが、画商のジョセフ・デュヴィーン(1869-1939)にとっては、最初の大勝利ともいえるものになった。この取引に成功を収めたことで、彼は瞬く間に新旧大陸を通して、20世紀初頭の最有力画商のひとつとして台頭する。

ヨーロッパの美術愛好者たちは、その後次々と海を渡る名品に切歯扼腕する。彼らにとって、アメリカは金に糸目をつけず、貪欲に芸術品を買いあさるマンモン(財神)の権化みたいに見えたのだろう。こうしたうらみは今も続くのか、ヨーロッパの美術評論家の中には、アメリカに流れてしまった作品には一切言及しないか、低くしか評価しないというバイアスすら感じられる。

この成功に続いて、デュヴィーンは多数の作品を新大陸に移し替えた。少なくとも24点のオランダの名作が彼を介して大西洋を越え、アメリカの美術館に収まった。デュヴィーンは、美術界におけるビジネスマンとして、図抜けた才能とエネルギッシュな活動で知られたが、彼の伝記作家ベアーマンは、デュヴィーンは若い頃から常々「ヨーロッパは多数の美術作品を持っており、他方、アメリカには多額の金がある」と言っていたが、彼の成功はこの単純な観察を実行に移した結果だと記している。 文字通り、マンモンが今日の膨大な文化遺産を生んだのだ。

レンブラントはアラベラへ

さて、アラベラ・ハンティントンの所有した絵画の中には、彼女がデュヴィーンを通して入手したカンのコレクショにあった2点のレンブラント作品が含まれていた。そのひとつは、サスキア亡き後、画家の内縁の妻となったヘンドリッケ・ストフェルズ Hendrickje Stoffels を描いた1660年の作品であり、アラベラはこれに135千ドルを支払った。

もうひとつは「ホメロスの胸像に手を置くアリストテレス」 Aristotle with a Bust of Homerとして知られる1653年の作品(下掲)である。これにいくら彼女が支払ったかはわからない。いずれにせよ、この2点はカンのコレクションの中でも白眉といえる世界的な名作であった。レンブラントの唯一の外国のパトロンであったシシリアの収集家ドン・アントニオ・ルッフォDon Antonio Ruffo (1610/11-1678)の依頼による作品だった。彼は画家の提示した500フローリンという大金を値切らず支払っている(その後、ひと悶着あったのだが)。

1660年代初め、ルッフォはレンブラントに「アレキサンダー大王」(その後逸失)と「ホーマー」(ハーグ、Mauritshuis所蔵)を依頼している。

「アリストテレス」は、18世紀後半まではルッフォ家が相続、継承してきた。その後、1810年、この作品はロンドンの競売市場に現れ、レンブラントの作品として79.16ポンドの値がついた。そして、ブラウンロウ伯爵 Earls Brownlowの著名なコレクションに入り、さらに1894年にはロドルフ・カンに売却された。

その中から、ハルの「ポウルズ・ベルシュミュール」、 レンブラントの「ヘンドリッケ・ストッフェルス」、そして、「フローラ」は1919年にハンティントン夫人の手中に入った。

安住の場を見いだした「フローラ」

そして、アラベラの死後、息子のアーチャー・ハンチントン Archer M. Huntington(1870-1955) によって、1926年にその他の作品とともにメトロポリタンに寄贈された。大西洋を越えてきた「フローラ」も、やっと安住の地を見出した。

Rembrandt van Rijn (1606-1669), Aristotle with a Bust of Homer, 1653. Oil on canvas, 56 1/2 x 53 3/4. Purchase, special contributions and funds given or bequeathed by friends of the Museum, 1961(61.198).

ただ、「アリストテレス」だけは、メトロポリタンのコレクションに入るまで、さらに35年ほどかかった。母親の死後、息子のアーチャーは、レンブラントの作品を自宅に掲げていた。2年後、彼はデュヴィーン・ブラザースに作品を売り戻した。そして、まもなく1928年11月、ニューヨークの新たな世代の画商となる広告王のアルフレッド・エリクソンAlfred Erickson (1876-1936)が、75万ドルで「アリストテレス」を取得した。 しかし、1929年の大恐慌のために、エリクソンはレンブラントをデュヴィーンに50万ドルで売り戻すことを余儀なくされる。その後、デュヴィーンが死ぬ直前、エリクソンは今度は、59万ドルでこの作品を買い戻した。そしてエリクソンの没後、寡婦となったアンナが1961年まで保有していたが、メトロポリタンは数人の篤志家の寄付によって、この作品を落札・入手することができた。「アリストテレス」もやっとしかるべき場所に落ち着くことになった (この経緯はいずれ記したい)。

~続く~

Jan Six (1618-1700)

Ca.1654

Oil on canvas

112 x 102 cm, Bredius 276

Six Collection, Amsterdam

ラ・トゥールの関連から、レンブラントについて予想外にのめりこんで記している。話題の映画の影響もある。ところが『日本経済新聞』が毎日曜に連載を始めた「光の旅」シリーズも、前回のラ・トゥールに続き、今週(2月10日)はレンブラントを取り上げている。平行して走っているような不思議な感じがしてくる。カラバッジョ→ラ・トゥール→レンブラント(ローマ→ナンシー→アムステルダム)と北方への道を旅してくると、なんとなく企画の概略が見えてくるような感じになる。この次は、もちろんお決まりですね。

今回の新聞紙面で取り上げられているレンブラントの作品には、「ヤン・シックスの肖像」、「夜警」、「愚かな金持ちの譬え」などがある。とりわけ、最初の作品は、外部の展覧会などで公開されることがほとんどない大変貴重な作品だ。シックスは裕福で教養も深く、詩も書き、レンブラントの長年にわたるパトロンの一人であり、後にアムステルダムの市長にもなった人物である。レンブラントが財政的に破綻する最後まで物心両面の支援をしていたといわれる。シックスがくつろいだ姿で窓辺で書類を読んでいる立ち姿の銅版画も、その面影を伝えるよく知られている一枚である。

レンブラント《ヤン・シックスの肖像》

The Portrait of Jan Six

1647

342 x 194 mm, etching.

それと比較すると、今回とりあげられている「シックスの肖像」は、油彩ではるかにフォーマルな作品である。肖像画としても赤、白、金色などが使われ、地味な背景にコントラストが大変美しい。そして、この作品で目を引くのは、シックスの手袋である。場所はレンブラントの工房の入り口近くか。彼は工房へ入ろうとして手袋を脱ごうとしているのか、工房を出て手袋を付けようとしているのか。私にはなんとなく後者に見える。

この作品は、1642年の「夜警」の完成、サスキアの死去の後、画家の人気が下り坂に入った1654年頃に制作された。その前年、レンブラントの財政的破綻は決定的になり、自分の作品を担保に、シックスを含む友人数人に援助を求めている。最後まで自分を支えてきてくれた友人に、借金を依頼するという局面に追い込まれたレンブラントの精神的な「別れ」の心情を手袋に感じてしまう。後にシックスも債権者の側に立たざるをえなかった。

そういえば、「夜警」でも、バニング・コック隊長の手袋は、作品を読むひとつの鍵でしたね。いまや映画の題材にまでなったこの大作「夜警」は、その後、毀誉褒貶ただならぬ過程を歩み、世界的名画としての座を確保してきた。この「名画」への道の紆余曲折は、それなりに大変興味深い。

1875年7月に、フランスの風景画家でアカデミー審査員でもあるフロマンタンがオランダ、ベルギーの美術館などを訪ね歩き、「夜警」についてきわめて長い印象を記している*。お読みいただくと分かるが、やや冗長であり、画像などのイメージの助けなく、この作品を批評することがいかに大変であるかということの見本のようでもある。しかし、一人の画家、美術評論家の目に、この大作がいかに映ったかを知るに、きわめて興味深い論評である。その中に次のような一節がある:

《夜警》はほとんど理解しがたい作品と見做されている。そして、この見方の是非はともかくとして、《夜警》の絶大な名声の一部はまさにこのことに由来する。ここ2世紀というもの、この作品の長所を吟味するのではなく意味を解明しようとするのが人々の習慣になっており、これをことさらに難解な絵と思いたがるのが人々の癖になっているが、もしそういうことがなければ、たぶんこの絵はこれほど世間を騒がせはしなかったであろう。 (フロマンタン、邦訳 pp.120-121)

フロマンタンはさらに次のようにも記している。

光は彼を虜にし、支配した。彼に霊感を与えて崇高の域にまで到達させ、不可能事をすらなさしめた。が、ときに彼を裏切りもしたのである。 (邦訳 p.156)

フロマンタンの観察は、「夜警」についての現代的関心からは離れているが、19世紀末におけるレンブラントについての評価という意味で大変興味深い。

「夜警」はさまざまな議論の材料を提供することで、自らの存在を主張し、「名画」への道をたどってきたといえるかもしれない。謎を含んだその道はまだ終わったわけではないのだが。

「光の旅 (3)レンブラント」『日本経済新聞』2008年2月10日

* フロマンタン著(高橋裕子訳)『オランダ・ベルギー絵画旅行』(下)岩波文庫、1992年

レンブラントの「夜警」には51の謎が含まれていると、グリーナウエイ監督は言う。しかし、今回の映画「レンブラントの「夜警」」を知るまで、絵画「夜警」に描かれた登場人物の相互関係がどんなことになっているのか、詰めて考えたことはなかった。

しかし、この世界3大名画のひとつともいわれる「夜警」を最初に見た時のなんとなく落ち着かない感じは、その後もつきまとっていた。どうしてこうした人物が描かれているのか。あるいはなぜ、隊員でもない人物まで描かれているのか。隊員でも明瞭に描かれている人物と同定できないほど漠然としか描かれていない人物がいるのか。この課題について、レンブラントの研究者、とりわけ美術史家は、必ずしも十分取り上げてこなかったように思われる。そこに、この映画が生まれる端緒があった。映画に触発されて、監督の言う「疑惑」を解く鍵のひとつを少し考えてみた。マスケット銃(マスケットだけで銃の意味を含む)操作にかかわる推理の適否である。

依頼者が「火縄銃手(マスケット)組合」だけに、火縄銃の射手が描かれているのは、理解できる。映画では、最初の段階で、当初の依頼者であるハッセルブルフ隊長とレンブラントが公園で会う場面がある。そこで、レンブラントはマスケット銃の試射を行うが、操作に失敗して倒れる。右目の辺りを硝煙が覆い、あわやと思わせる場面がある。

なぜ、わざわざこんな場面を出してきたのかは、映画ではすぐに分かる。ハッセルブルフ隊長がパレードの練習中に、マスケット銃の「誤射」を装って発射された弾丸で右目を射抜かれて「事故死」したことになっているからだ。

絵画「夜警」には、こうした疑惑を暗に示すなにかが描かれているのだろうか。マスケット銃を持った隊員は3名描かれているのだが、一見したかぎりではよく分からない。一人はあの謎の少女の左側で、赤い衣装が目立つ隊員であり、マスケットに銃口から弾丸を詰めようとしているかに見える。当時の先詰め方式の銃では、不思議ではない操作だ。二人目は隊長と副官の間に見える銃を横に構えた男である。細部は人の背後に隠れて分からない。三人目は副官の右後方に描かれた男で、銃を構えて火薬を発火させ、引金を引こうとしているかに見える。しかし、これも特に疑惑を持たせるようなところは感じられない。

しかし、マスケット(銃)の操作はかなり難しいという話を図らずも思い出した。その時はそんなものかと聞き流していたが、いくつかの文献を見てみると、興味ある指摘に出会った。確かに当時のマスケットは武具としては改良すべき点が多々あり、操作に際して多くの注意が必要であったようだ。たとえば、銃の発射に際しては、必ず銃身を固定する支持台を使うこと、安全のために火薬の着火口から顔を離すこと、銃弾装填の際には銃座を地面につけ、しっかりと抑えて行うことなどが操作に際しての最重要項目になっていた。

この観点からすれば、「夜警」に描かれた射手はこれらの注意を守っていないかに見える。たとえば、赤い衣服の射手は、銃座を地面から離したまま銃弾を装填しているかに見える。着火しようとしている射手は、銃身にかなり顔を近づけている。レンブラントは制作に際して周到な準備をする画家であり、浪費とされた膨大なコレクションも彼にとっては作品の質を高めるための糧でもあった。当然、依頼者「火縄銃手組合」の職業上の根幹であるマスケットについての情報は、最大限収集したと考えられる。

映画でレンブラントがあわやの事故になりかけたのも、余った黒色火薬を吹き払おうとしたとたんに、発火し暴発した状況を再現している。当時、マスケット銃の暴発事故はかなりあったようだ。レンブラントが操作指示に違反をしているかに見える射手を描いているのは、判定が微妙なところである。

グリーンナウエイ監督は、「夜警」はレンブラントの「告発」だと設定しての映画化だが、果たしてそうした意図が籠められていたのか。この虚実皮膜の間を探るのはなかなか興味深い。

300年以上の年月が経過すると、作品ばかりか資料も散逸し、同時代感も薄れてゆく。うっかりすると、フィクションを現実と取り違えかねない。美術史研究も大きな見直しを迫られているようだ。研究の深化と見る側のしっかりとした教養基盤の強化が必要になってくる。この映画、一枚の絵画がいかに大きな影響力を持っているかを考えさせる。

レンブラントはベラスケスなども行っているように、自分を作品の中に描きこんでいる。彼は集団の後ろの方に立って、死んだ隊長ハッセルブルフの副官エグレモント(本来は失踪しているはず)を登場させ、その背後からあたかも市警団全体を見渡しているようだ。レンブラントは多くの肖像画の観察から言われていることだが、右目が弱視 amblyopia であったといわれる。その目は時に内向の目、自己反省の目ともいわれている。彼の目はなにを見ていたのだろう。

レンブラントは何を見ていたか

レンブラントの「夜警」を主題とした映画が上映されると聞いた時は、さほど観たいとは思わなかった。しかし、その後本ブログへのアクセスが急に増加したことなどもあって、少し考えが変わった(感謝、でもこちらが観ていないので当惑)。映画館に電話してみると、空席があるという。用事にかこつけて出かけることにした。

映画全体としての仕上がりは大変良くできていると思った。グリーナウエイ監督がロンドンからアムステルダムに住居を移し、レンブラントが通ったカフェにも行き、関連書籍を300冊以上渉猟したというだけあって、最新の研究成果も反映されていた。色彩も美しく、時代考証にもかなりのこだわりが感じられた。とりわけ、ディテールが凝っていて見ごたえがある。ただ、それを十分楽しむにはやや詰め込みすぎ、テンポが速すぎる感じがした。ひとつの場面をもう少し良く見てみたい部分がかなりあった。監督の言う「夜警」に籠められた51の謎がなんであるかは別として、レンブラントがいかなる意図をもって、人物を配置し、なにを暗示しようとしたかが知りたい。

「夜警」をめぐって、この映画のような推理が生まれる契機になったのは、1967年にKLM ロイヤル・ダッチ航空がオランダへの観光客誘致のために、「レンブラントの目を疑うような人気低落のきっかけとなり、画家をついには破産に追い込むまでになった問題作の「夜警」を見に、アムステルダムへ来ませんか」という刺激的な宣伝をしたのが、始まりといわれている。このキャッチフレーズは予想以上のインパクトがあり、人口に膾炙することになったらしい。しかし、こうした作品解釈は、その後専門家の間では大方否定されてきた。確かに、レンブラントは「夜警」の報酬として1600ギルダーという大金を受け取っており、4年後にはオレンジ公が2つの作品に2400ギルダーも支払っているなどの事実もある。数は少なくなったとはいえ、国内外からの発注も続いていた。

それでも、一度植えつけられた画家と作品をめぐる「神話」は、その後も根強く生き残ってきた。そして、今日でも「夜警」の作品解釈をめぐる議論は依然として続いている。定説が確立したわけではない。こうした謎を含んだ状況が、今回の映画化への背景になったと考えられる。

確かに「夜警」には、単なるグループ肖像画の域を超えた、さまざまな解釈を許すドラマ性の要因が含まれている。アムステルダムで初めて作品を見た時、画面からなにか落ち着かない、怪しい雰囲気が伝わってきた。ありきたりの肖像画でないことは、すぐに分かった。

かくして、映画はかなり凝った作りになっている。ところが、それだけに観る側にとっては、問題含みでもあったようだ。終わって、出口に向かう階段を上っていると、「難しくて良く分からなかった」と感想を話す声が聞こえてきた。せっかく観にきたのに眠ってしまった人もいたようだ。

その理由は分からないでもない。「夜警」に描かれた人物の多く、そして犬まで満遍なく登場させているので、かなり忙しい。たとえば、最初の依頼者とされる元隊長のピールス・ハッセルブルフが「事故死」という形で抹殺されてしまうあたりまでの経緯も、理解しにくいかもしれない。17世紀オランダを取り囲むイギリス、フランスなどの歴史知識が必要とされているからだ。もちろん、簡単な説明はあるのだが、新興国オランダの豊かな資金を狙うイギリス王室、フランス皇太后などの関係に、追いついてゆくのはこの時代の予備知識がないと分かりにくい。

「夜警」が描かれた頃には、この民兵組織の市警隊は、アムステルダムの警備や市民のための自衛組織といった役割はなくなっており、式典などでのパレードなどの役しか果たしていなかった。なぜ、依頼者たちがこの作品にこだわったかも興味ある点だ。

ストーリー展開には、このようないくつかの問題も感じられたが、楽しめる作品ではあった。ただ、これがレンブラントの実像あるいは画家が抱いた作品イメージという先入観を与えてしまう危険性には注意しておかねばと思う。グリーナウエイ監督がつけたタイトルは、「夜警」The Night Watch ではなく、「「夜警」を注意深く観察する」Nightwatching なのだから。

レンブラントの「夜警」(「市民隊フランス・バニング・コック隊長と副官ヴィレム・ファン・ライテンブルフ」)は、描かれた時からさまざまなことを経験してきた。この絵画が完成、依頼者たちに公開された時は、(状況から判断するにすぎないが)彼らの多くは画家の描き方に満足しなかったようだ。当時のオランダでは、グループ肖像画は今日の記念写真のような役割を果たしていただけに、かなりの費用を払ったにもかかわらず望んだようには描かれなかった人物は不満だったろう。少なくも依頼者の一人バニング・コック隊長とレンブラントの関係は、しっくりいってはいなかったようだ*。

レンブラントは、一種の歴史画(あるいは劇場画ともいうべきか)を試みたようで、当時の依頼者たちが抱いていた肖像画のイメージとは明らかに乖離があった。作品の評価は毀誉褒貶さまざまだったが、その後300年を超える年月の経過とともに、「夜警」の評価は次第に高まり、オランダの国民的遺産の地位にまで引き上げられてきた(結果として、歴史画に近いものとなったといえる)。

それが脅かされるような事件も起きた。物理的に傷つけられたことがあった。1975年には刃物で、1985年には強い酸を画面にかけられて損傷した。とりわけ、1975年の事件は深刻なものだった。

切り裂かれた「夜警」

この年の9月14日、日曜日のこと、「夜警」は一人の若者によって鋭利な刃物で傷つけられた。そうした行為に及んだ動機は明らかにされていない。とりわけ、主役たるバニング・コック隊長および副官ライテンブルフが描かれた中心部は、ダメージが大きかった。

「夜警」が損傷したことは、政府、美術館など関係者にとどまらず、オランダ国民にとっても大きな衝撃であった。オランダ政府は事態を重視し、損傷された翌日から修復の事業にとりかかった。修理委員会が設置されるとともに、カナダから専門家が呼ばれ、大規模な修復作業が開始された。この作業の一部始終は映像を含む記録として残され、主要な部分は公開もされている**。さらに、修復作業はかなりの部分、ガラスを隔ててはいたが、美術館を訪れた観客も目のあたりにすることができるよう配慮された。こうした対応は、国民の美術、文化遺産への関心を高める教育的効果も意図したようだ。修復作業は1976年6月19日まで、ほぼ8ヶ月を要した。

鋭利な刃物で切られた画面の損傷は、関係者の予想を超えて重大なものだった。傷の一部は以前の補修の際に付けられた下地のライニングを切り裂き、裏側まで達していた。画面に強い光を当てると、裏側に光が漏れているのがはっきり分かった。顔料の一部はそのままでは、剥がれ落ちる危険性があった。

修復技術の点でも、大変興味あることが多かった。そのひとつ、作品表面の脱落防止、修復中の保全のために、大量の和紙が被覆のために使用されたことである。作品の表裏の修復中に、滲み出た水分なども和紙は吸収する性質があるためだった(レンブラントが和紙に大変関心を抱き、版画作品などに使用していたことは知られているが、まさか修復に使われるとは思わなかったろう。)

「修復」の理念と発見

大変大きな作品であるだけに、額縁、木枠が取り外されて水平に床に置かれ、作業が行われた。作品の上を、修復にあたる技術者が自由に動くことができるように、作品上を平行移動する装置まで導入された。しかし、修復に使われた基本的な道具は、筆、ナイフ、鏝、アイロンなど、ほとんどがレンブラントの時代とさほど変わらない素朴なものであった。修復素材も、当時のものにできるかぎり近接したものが使われた。たとえば、17世紀当時のオランダのリネンなども使われた。

工程で最も大変に見えたのは、リライニングという作業だった。蝋と樹脂を溶かした摂氏65-67度の液体を支持体の裏面に塗布し、蒸気アイロンでなじませる仕事である。あの大きな作品の裏側全体に手作業でアイロンがけをする、見るからに暑そうな作業だった。

修復の最後に近い工程では、長年にわたる経年変化で汚れ、黒ずんだ画面を洗浄する作業が行われた。古くなった表面の汚れとニスを取り去り、新たなニスをかける作業である。見ていると、驚くほどの鮮やかさを取り戻して行くことが分かる。剥落した部分などについては、充填、リタッチなどの作業が施された。バニング・コック隊長の顔も当時の色艶を取り戻した。この修復作業で新たに発見されたこともあった。

改めて化粧直しをした隊長の顔を眺めてみる。どう見ても、知性が感じられる顔ではない。時の経過で汚れていた方が良かった? 美術史家のケネス・クラークが、うわさの出所は明らかにしていないが、「彼はアムステルダムで一番愚かな男と言われていた、そしてそのように見える」 "he is said to have been the stupidest man in amsterdam and he looks it." と大変手厳しい評価を記している。やはり、画家とバニング・コックの間にはなにかあったと読むのが正しいのかもしれない。

どちらが実物に近い?

* バニング・コックは「夜警」完成後、別の画家に水彩で小さな写しを作らせ、自分の個人ノートに貼り付け、アムステルダムの自宅を訪れる重要人物に見せていたといわれる。しかし、そこには「夜警」がレンブラントによって制作されたとは記されていなかった。自分が依頼者であり、最重要な位置に描かれていることを自慢したかったのだろうが、レンブラントには好意を抱いていなかったのだろう。後に、肖像画家として地位を確立していたファン・デル・ヘルストに、改めて下に掲載する肖像画を依頼している。こちらは、確かに見た目は「夜警」よりは立派に描かれている。

Bartholomeus van der Helst

Officers of the St-Sebastian militia at Amsterdam

1653

Oil on canvas, 49 cm x 68 cm

Louvre, Paris

画面、左から3人目、脚を組んでいるのが、バニング・コック

「夜警」が完成してまもなく、バニング・コックはアムステルダムの市長となった。1655年死去するまで3回の人気を勤めた。「夜警」がレンブラントによるなんらかの告発の意味を持っていたとしても、バニング・コックの公的キャリアには影響を与えなかった。アムステルダムの支配階級の自衛の仕組みは強固だった。

Reference

**

The Rembrandt Collection. Kultur. West long branch, NJ., 2005.

(de restauratie van "DE NACHTWACHT" in het Tijksmuseum te Amsterdam, 1975-76).

Kenneth Clark, An Introduction to Rembrandt (New York:Harper and Row, 1978), p.79.