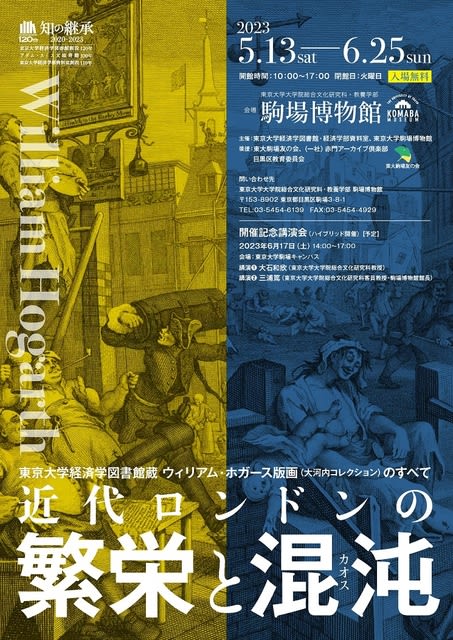

“To understand the perils of AI, look to a Czech novel—from 1936”, The Economist, July 25th, 2024. イラストの部分

8月5日の東京株式市場で日経平均株価が4450円を超える下げ幅となった時、「突然床が抜けたような衝撃」と答えたアマチュア投資家がいたように、億万長者を夢見ていたナイーヴな一般投資家を震えあがらせたようだ。1987年10月20日、世界史上に記録をとどめる「ブラックマンデー」翌日の記録を上回る過去最大の下げ幅であった。下落率でも当時につぐ過去2番目の下げ幅だ。翌日6日以降はかなり戻したが、下げ幅には及ばない。円相場も激しく上下動している。

利殖の手段としての株式投資にはほとんど関心がないブログ筆者だが、経済現象としての株式の動きには相応の関心を抱いていた。以前にも記したが、経済学を志してから師事した恩師の多くが、1929年の大恐慌の経験者であり、それからの脱却、再建を目指したニューディラーが多かったことも背景にある。

日銀副総裁が急きょ、「金融市場が不安定な状況で、利上げをすることはない」と明言したことで、当面の不安は和らいだようだが、投資家の行動に一抹の不安感が芽生えたことは事実だろう。

AIはどこまで見通せるのか

ここで思い浮かぶのは、コロナ禍の間に急速に進行したAI(人工技能)、とりわけAI-Chatと呼ばれる分野の進展の早さだ。筆者もほんの一部を試みてみたが、想像を超えた能力に驚かされた。AIは今回の株価・為替の激変を予測できなかったのか。結果からすれば、未だそこまで見通せるまでには行っていないようだ。

しかし、シンギュラリティー (singularity)*が人間の能力を超える、少なくも一部の領域において人間の知性を超えることによる危機については、多くの警告が発せられてきた。

*

シンギュラリティー(singularit 技術的特異点)とは、自律的な人工知能が自己フィードバックによる改良を繰り返すことによって、人間を上回る知性が誕生するという仮説。人工知能研究の世界的権威であるレイ・カーツワイル氏が2045年にシンギュラリティー に到達すると予測していることから、2045年問題とも呼ばれている。

ロボットから山椒魚戦争へ

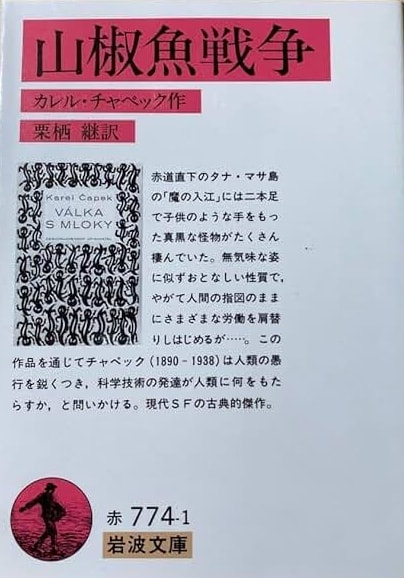

最近の英誌 The Economistは、ユニークな論評*において、AIの危険を理解するには1936年のチェコの小説に手がかりを求めることが有益と記している。このことから、カレル・チャペック Karel Capekの文明風刺の小説ともいえる『R.U.R』のロボットが人類の能力を超えるというストーリーを思い浮かべる方もおられるかもしれない。

* “To understand the perils of AI, look to a Czech novel—from 1936”, The Economist, July 25th, 2024.

しかし、今回は1936年、チェコスロヴァキアで刊行されたチャペックの『山椒魚戦争』という文明風刺的な小説である。しかし、内容は『R.U.R』のロボットを超えてさらに先に行く。

========

N.B.

『R.U.R.』は、人間の労働の助けとなるよう開発された人造人間によって、人類が滅ぼされるというテーマの寓話であった。主題の含意は、科学や技術の発展が本当に人類に幸せをもたらすのか、かえって不幸になるのではないかという疑問の呈示であった。民族主義や全体主義への警戒感が重なっていた。

『山椒魚戦争』War with the Newts は3部から成り、第一部は山椒魚の登場、第二部は発展、第三部は人類との戦争を描いている。終章に近く、チャペックは「いずれ山椒魚たちは内戦によって滅亡し、人類は急死に一生を得るだろう」と書かれている。山椒魚の未来も明るくない。彼らが滅びた後の先は、分からないと記されている。チャペックのアドルフ・ヒトラーへの敵視は明らかだが、その点は、本書に登場する山椒魚総統 Chief Salamander の暗喩から感じられる。

========

邦訳はいくつかあるが、その一つから。

最初に読んだ時はマイクロ・エレクトロニクス革命*といわれた1980年代であった。当時は奇想天外な発想に驚かされたが、今は時代を見通す想像の力にひたすら敬服する。改めて読み進めると、その洞察に肌寒い思いすらする。

*マイクロエレクトロニクス 革命は、一般的には「ME革命」とも言われていますが、半導体電子素子に制御ソフトウェアを組み合わせ、各種機器に応用されることにより小型、軽量化、知能化が大幅に進んだことを指す。

この文明風刺的でもある寓話で、チャペックはロボットによるディストピア的な未来を想像したことを更に進める。オランダ船の船長がインドネシアの未知な島で、ある種の海洋生物に出会う。2本足で立ち、人の話をおうむのように繰り返す背丈は、子供ほどの生物が、船員の行動に反応し、石を投げ返してくる。

「山椒魚戦争」War with the Newts は、20世紀の人類の傲慢さと貪欲を描いた作品として称賛されている。いつかそうなるかもしれない21世紀の機械への理解で記憶に残る。

チャペックによると、山椒魚を登場させた理由は、ヒト以外の生物が文明を築く可能性を取り上げる意図があったからといわれる。

現時点の私たちが、カラヴァッジョ風にポーカーをする犬の画像を生成するAI能力に面白がっていたと同じように、私たちの架空の祖先は、これらの学習力の早い新しい形の知能がどのような貴重な成果を生むかをアイロニカルに提示して見せる。

時代への警鐘

ロボットがロボットを作り、自動運転など人類の地力を上回る可能性を見せている今日、新しい技術 AIの今後への危機感は急速に高まっている。アメリカが現在AIへの投資の多くを行っている一方で、その規制を主導しているのは欧州連合だ。八月に発効するかもしれないテクノロジーに対する最も厳しい規制を提示している。公共の場で顔を認識する中国式の「ソーシャル・スコアリング」システム*は禁止される。

*social scoring sysytem 社会信用システム(社会信用体系)とは、[中国政府]によって開発されている国家的な信用格付けおよびブラックリストである。社会信用イニシアチブは、企業、個人、政府機関の信頼性を追跡し評価できるように、記録システムを確立することを求めている。社会信用システムには複数の形態が実験的に導入されており、国家規制の方法はホワイトリスト(中国ではレッドリストと呼ばれる)とブラックリストに基づいている。

〜〜〜〜〜〜〜

新たな時代の黙示録

The Economist誌の筆者は、将来の歴史家が人類に関する完璧な年代記・年報を書き記すとしたら、恐らく2巻の構成となるだろうという。

第1巻は人類がこの地球上に出現し、活動し、最高の知性を保ってきた数十万年の高度な人類の活動、例えば、進化した猿が石器に出会い、文字を描く、パンを切って食べる、核兵器、宇宙飛行、インターネット、そして、これらを誤って使用するさまざまな方法などがカバーされ記されるだろう。人間が自ら作った人造人間によって究極的には滅ぼされるという物語だ。科学や技術の発展は人類に幸せをもたらすのか。

第2巻には、人類が彼ら自身よりも高度な知能・知性の形態にいかに対応してきたかが記されるだろう。そして使いこなせず、出し抜かれ、どうなったか。そして今、そのスリリングな最初のページが記されようとしているのかもしれないという。山椒魚と人類の戦いはいかなる結末を迎えるか。

The Economist誌 の短い論稿の冒頭に掲げられたコミカルな挿絵(上掲図)もよく見ると、骸骨と化した人類の姿を眺める山椒魚総統(chief salamander)を暗示しているようだ。随所に人類社会への厳しく、時に冷酷なアイロニーを提示しながら、本書は多くの含意を提示して終わる。背筋が冷たくなるような部分もあって、暑さしのぎには好適な読み物である。

REFERENCE

CHARLEMAGNE Apocalypse Neut The Economist July 25th, p.45