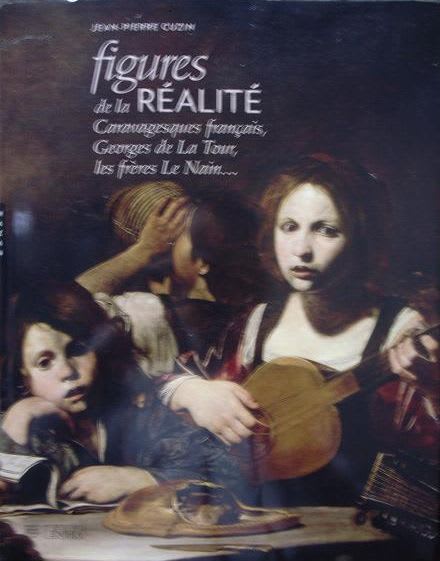

Georges de La Tour. Magdalene with a document.c.1630-1635 (or 1645-1650)

Signed, 78 x 101, private (Houston).

この作品、ほとんど公開の企画展などに出展されたことがない。長らくフランスの個人、そして今は海を越えてアメリカの個人の所蔵になっているためである。アメリカでもなかなか見られない。2005年の東京展でご覧になった方はきわめて幸運であった。

単に描かれた作品の表面を眺めているかぎり、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールという画家はどんな世界に生きていたのか、ほとんど知る由もない。この画家はしばしば「昼と夜の画家」、「光と闇の画家」などの形容句で知られるが、実際には昼を描いたと思われる作品でも、背景にはほとんどなにも描かれていないし、「夜」の作品でも侍女の掲げる松明や机の上の燭台、どこから射し込んでいるとも分からない光などがあって、かろうじて夜ではないかと思うにすぎない。

さらに、わずかな手がかりなしには画家がいつの時代にどこで生き、なにを目指したかについてすら困難を感じるほどだ。その意味で時代も空間も明かにされていない。しかもこの画家は自ら進んでそうした設定をしている。時代と空間を超越しているのだ。作品イメージはきわめて古典的に思えるが、上掲の作品のように、現代の画家が描いても不思議でないような目を奪うような新しさを感じさせる作品もある。後世の美術史家たちから 「現実(主義)」の画家と評価されながらも、画家は自分が最低限必要と思った部分しか描いていない。やや時代は下るが画家フェルメールが、室内の調度や人物を最大限、精緻に描き込んでいるのと対照的だ。

わずかに残る断片的史料、それも画家本人のものではない者のいわば映画のワン・ショットに近いような史料の切れ端のような部分から、文書の欄外に記された誰かのメモなどから、この画家はしばしば世俗の世界では横暴、強欲な人物のように評価もされている。しかし、画家の深い精神的沈潜に充ちた作品とそうした評価の間に横たわる断絶はあまりに遠く離れ、結びつけて理解するには、作品を見る側が目を閉じて大きな断崖を跳ばねばならない。埋められるべきものは、あまりに多い。

画家がその生涯で確実に訪れた場所も、残された史料で判断するかぎり、生まれ育ったヴィック=シュル=セイユという小さな町、その後工房を置いて活動したと思われるのリュネヴィル、主として戦火を避けたナンシー、そしてパリぐらいなのだ。しかし、修業時代、戦禍や悪疫を逃れて彷徨した地は恐らくそれだけに限られていなかったはずだ。優れた騎馬の使い手であった画家は、修業時代を含め、実際にはロレーヌを拠点にかなりの範囲を旅して見聞を広めていると思われる。しばしば戦火や疫病に追われ、家族ともども逃げ惑ったこともあった。いつ襲ってくるともしれない外国の軍隊や悪疫の恐怖に落ち着かない時を過ごしながらも、当時のヨーロッパの画壇の流れを知る上でも、この希有な画家はかなり多数の他の画家の作品に接し、学び、自らの思索を深めたはずだ。

アルザス・ロレーヌ、ヴォージュ地方、ラ・ブレッセの町(かつては繊維産業で栄えた)。

Photos: Courtesy of me. G.J.