勝敗は両者の中傷・批判合戦に?

政治の舞台は二転三転し、皮肉なことに、バイデン大統領の高齢の不安批判は、今度は候補者中最高齢のトランプ氏自身が受けることになる。両者の論争は、過熱化し、しばしば低次元の中傷や批判に終始している。IT上では、時に不正確で、客観的でもない情報が流通している。

大統領選の11月まで3ヶ月余り、一時はトランプ氏圧勝といわれたが、両候補の支持率は急速に拮抗しているようだ。ハリス候補が大統領選レースを最後で逆転、勝利を手にする可能性も高まっている。しかし、トランプ候補も「強いアメリカの再現」という国際的には孤立も厭わないスローガンを掲げ、強引な選挙活動を推進するだろう。どちらの候補が勝利するにしても、その後のアメリカの分断、混迷は避け難い。

BS1スペシャル「是枝裕和×ケン・ローチ 映画と社会を語る」(10月26日(土)夜10:00-10:50、NHK BS1)*1を見た。是枝裕和監督の作品は、最近の2作ぐらいであまりよく知らないが、ケン・ローチ監督の作品は、一時期かなり見たことがあった。世代は異なるが現代を代表する二人の監督であり、是枝監督がケン・ローチ監督を師と仰ぐこともあって、二人の関心領域はかなり重なるところがある。ケン・ローチの作品で今も印象に残る作品のひとつ「ケス」Kes)は、 1969年制作の作品でヨークシャーの炭鉱町の労働者の家族のストーリーだった 。

イギリス人であるケン・ローチの話には、しばしばclass (階級)という言葉が出ていた。この映画の制作当時は、イギリスの炭鉱労働者はエネルギー革命の進展に伴い、繁栄の時代から厳しい衰退への下り坂へと追い込まれていた。class の概念はイギリスで顕著に共有されてきた。しかし、日本やアメリカではかなり議論が必要な概念だ。日本では戦前はこの概念に相当する実態が存在したが、敗戦により制度上は破壊された。新大陸アメリカでは先住者の上に、ほぼ到着順での社会的階層、トーテムポールが形成された。こうした差異がふたりの監督の制作思想にも微妙に反映しているようで興味深かった。戦後生まれの是枝監督は「階級」についてどんなイメージを抱いているのだろうか。

上記の対談に関連し、今回取り上げるのは、映画ではなく、アメリカにおける労働の実態に関わるスナップショットである。

繁栄から取り残された人々

「アメリカ・ファースト」で始まったトランプ大統領の政権は、アメリカの政治環境を一変させた。ツイッターで次々と強引な政策案を発表し、世論の反対が大きければ臆することなく取り下げ、形骸化し、任命した閣僚と意見が合わなくなると、直ちに更迭という手法は、予想外にしたたかだった。トランプ政策に批判的な層が多い反面、強固な支持層が存在することを示している。彼らの中には一般に知られている保守派層とはかなり異なっているグループも含まれている。以前に記したことのある「ヒルビリー」、「アメリカの繁栄から取り残された白人層」である。今回はその一面を記してみた。

地球温暖化政策の一端として、オバマ政権から脱石炭政策が明瞭に掲げられてきた。雇用も大きく減少してきた。これに対して、トランプ大統領は石炭産業の復活を主張し、炭鉱労働者の雇用確保の発言をしてきた。ともすれば、アメリカは”富んだ国”と考えがちだが、実際には地域的にも貧富の格差がきわめて大きな国である。アパラチア山脈地帯は、ブログ筆者が初めてその存在を知った頃からほとんど半世紀近く、目立った進歩、改善がなく今日に至っていることに驚かされる。

ある争議の顛末

日本ではメディアにも報じられなかったが、アメリカで最近ひとつの労働争議*1が注目を集めた。1970年代以降初めて、炭鉱労働者の争議がケンタッキー州東部の”Bloody” Harlan county “ (通称;”血まみれ”ハーラン郡)で勃発した。ここには、Blackjewel炭鉱(「黒い宝石」の意:主に瀝青炭)と呼ばれるアメリカで6番目の石炭鉱山がある。石炭産業は長らくこの地域の中心的存在だった。ハーラン郡は、アパラチア山脈の奥深い地域に在り、長い間の封鎖性も加わって、この地の企業は、厳しい貧困とアメリカの最も暴力的な労働争議の象徴の場となってきた。1930年代には炭鉱労働者の組織化をめぐる激しい争議があり、労使が激突する中心となった。1970年代に入っての争議では死者が出るほどだった。

ここに立地する企業は、これまでもきわめて劣悪な労働環境のため、しばしば争議の舞台となってきた。7月に労働組合は、賃金不払いを理由に会社を相手取り、争議に入った。しかし、その間に破産した会社は未だ賃金が払われていない炭鉱労働者が採掘した石炭、およそ100貨車分を移動し売却しようとした。

組合側はそのうち、半分程度を取り戻しトラックに積み替え、貨車を引きかえさせた。この間に全米で知られた極左のアナーキストなどが介入、組合を扇動し、労使関係をさらに悪化、混迷させる一因となった。

Blackjewel 社のCEO ジェフ・フープスは、古風な太った悪徳経営者として象徴的存在になった。1700人の炭鉱労働者の雇用機会を奪い、代りに自分の妻の名をつけたアパラチアン・リゾートに資金を投入し、批判の的となった。

今回の紛争で未払いの賃金が正しく払われる見込みはない。残った炭鉱労働者はおよそ6000人(ほとんど未組織)で、ケンタッキー州東部の住民環境は概してきわめて悪い。犯罪も多発し、麻薬の蔓延、雇用の可能性が少ない高齢者の増加など、アメリカ社会の負の断面が根強く存在している。

こうした状況で、トランプがハーラン郡に代表されるこの地域の白人ブルーカラー層の間で人気があるのは、彼が石炭産業を立てなおし、仕事を与えてくれることを期待してのことではない。長年に渡り、新たな雇用が創り出されることはなく労働者の希望が奪われてきた。バーニー・サンダースを始めとするリベラル民主党系の政策も実効があがらず、状況が改善される見通しは少ないことを彼らは肌身に感じている。強欲な経営者や炭鉱労働者を扇動することを仕事にしているようなアジテーターなどが入り込んだ劣悪な労働環境は長年にわたり、この地域をアメリカでも際立って劣悪で貧困な地域としてきた。

黙って耐えている人たち

かくして、炭鉱労働者はトランプ大統領のような地域を活性化・再生するという口先だけのスローガンを掲げる政治家を支持するしかない。自ら発言をすることが少ない「白人労働者層 」 といわれる人たちの象徴的存在となっている。彼らは現代アメリカの労働者の中では「多数派」ではない。しかし、アメリカの貧困を考えるにあたって、無視できない存在なのだ。

*1

https://www4.nhk.or.jp/bs1sp/

*2

“Lessons from Bloody Harlan ” The Economist

September 28th 2019

同上誌が”POOR AMERICA” (「貧しいアメリカ)」と題して、SPECIAL REPORTを掲載している。ここでは、貧困撲滅政策における子供の貧困撲滅の重要性が強調されている。ブログ筆者がアメリカにいた頃、リンドン・ジョンソン(Lyndon B. Johnson, 1908-1973:民主党)が、大統領就任にあたって掲げた「偉大な社会(Great Society) 」政策は、貧困撲滅と公民権確立を骨子とする、非常にリベラル色の強いものであった。

C.J. ウオルター『ピッツバーグの製鉄所』

Chrustuab Jacob Walter(1877-1938), Dredging on Monongahela River, n.d. oil on canvas,

Earth & Mineral Sciences Museum & Art Gallery.

平昌オリンピックの後には、やはり激動が待ち受けていた。震源地の一つは中国だ。全人代で習近平国家主席の任期制限を撤廃、国家指導部に絶大な権力を認める国家を目指している。その戦略の中心としての軍事力増大は、驚くべき規模で動き出した。軍事力支配の確立で、世界の新たな支配基準を作り出そうと拍車をかけている。アメリカのトランプ政権が右往左往している時に、大きく布石を打ってしまおうという方向性がはっきりわかる。

「一帯一路」の構想もEUやアメリカが混迷し、自らを立て直せず、新たな方向性を打ち出せない間に、西方への陸路、海路の支配権を確立してしまうという政策だ。

トランプ政権には「アメリカ・ファースト」で、世界をリードできる大きな構想がない。アメリカは世界きっての経済大国でありながら、’Made in USA’ として誇るべき産品を次第に失ってきた。それでも1960年代くらいは8気筒の大型乗用車やハーレ・ダヴィッドソンなど、アメリカらしい工業製品を製造していた。良質の製品を大量に製造できる鉄鋼のU.S.Steel やアルミニウムのAloca などは、その技術力の高さで、日本人技術者にとって憧れの存在であった。しかし、時の経過とともに、ハイウエイのかなりの部分を日本の中・小型車が席巻する光景が生まれていた。逆に日本がアメリカ企業を支援する動きも生まれた。

筆者もかつてOECDの工業委員会などに参加、産業の生き残る道を模索した経験がある。しかし、1973年、78年のオイル・ショックの発生で、日本のエネルギー・コストは急騰し、その産業基盤を崩壊に追い詰めた。鉄鋼、アルミニウムなど重厚長大エネルギー、多消費型と言われたこれらの産業は急速に競争力を失い、代わって中東産油国、ロシア、中国などの新興国が、急速に追い上げ、先進諸国の市場を侵食、席巻した。かつては世界に生産量を誇ったアメリカも、今や完全な輸入国となっている。

トランプは大統領就任前後から、貿易相手国、とりわけ中国がアメリカ市場でダンピングしていると主張してきた。彼らはアメリカ市場をダンピング市場として標的化し、産業を破壊している。もう何十年もやってきたと主張し、今度はそれをやめさせるという。そこで槍玉に上がったのが、鉄鋼とアルミニウムだ。’Rust Belt’ (産業が衰退し、錆びついた地帯)と呼ばれる中西部産業衰退地帯にこれらの産業の主要な部分は立地してきた。

しかし、はるか以前からこの地の重化学工業は競争力を失い、荒廃してきた。その一端はブログにも記したことがある。「ラスト・ベルト」の労働者は実はトランプ政権の支持層なのだ。以前からこの地の調査に携わった筆者の目からすれば、国際競争力を失い、古びて、錆びついた巨大な工場設備が地平線の彼方まで続く、この地の巨大伝統産業を復活させることは至難に思われる。アメリカの生きるべき道は、シリコンヴァレーに代表されるIT関連、AI産業、宇宙産業、電気自動車、生化学など少しでも国際的競争力で他に抜きん出た産業分野ではないだろうか。

アメリカの多くのエコノミストや産業関係者も中国などの商行為をダンピングとしているが、関税引き上げをその対抗措置とすることには反対してきた。彼らは関税引き上げではRust Beltの再生はできない。老朽化した設備をスクラップ化し、効率の高い新鋭製鉄所をRust Belt に建設することは莫大な投資を必要とする上に、良質な労働力を必要とする。AI化を最大限導入しても、この地の労働者の質的水準を早急に改善、引き上げることはほとんど不可能だ。実際、多少、地域は違うが、映画『デトロイト』や、著者の自伝的小説「ヒルビリー・エレジー」の深層を読んでいただきたいと思う。アメリカが背負っている傷がいかに深いかを知ることになる。

トランプは大統領選挙中からアメリカ中西部 heartlandの活性化を目指すと主張してきた。ここで働く労働者たちはトランプの支持層だ。

トランプのこの関税引き上げ案については、国内でも反対が多い。確かに関税引き上げがなされる鉄鋼・アルミニウムなどの産業は短期的には製品価格が上がり救われるかもしれないが、これらを原材料として使用する自動車、建築などの産業は一挙にコストアップを強いられ、最終製品にまで波及することになる。高くなった製品を使用する企業が衰退し、消費者が犠牲者となる。

プロセスがこれだけわかっているのに、トランプ大統領はなぜこうした動きに出たのだろう。貿易関係者はトランプがやりたいからやるだけのことと、お手上げのようだ。すべて「選挙民ファースト!」なのだろうか。

すでに中国、ヨーロッパ、日本などが対抗措置や例外措置を求めて動き出している。貿易戦争の再来とならなければと願うばかりだ。

アパラチア山麓の炭鉱から出てくる炭鉱労働者

クリックで拡大

トランプ大統領就任100日に達した段階での政策評価がメディアで取り上げられている。客観的に見れば、ほとんど見るべき成果はなく、暗礁に乗り上げた感じだ。ただ、選挙戦の過程から主たる支持層であった中西部の白人貧困層の間では文字通り圧倒的な支持を維持し続けている。彼らは「プアーホワイト」poor whiteと呼ばれてアメリカ社会で長らく忘れられた存在だった。このブログでも最近では1 月22日に取り上げた。

NHKBS1(4月21日)で、白人貧困層をテーマとした番組を放映していたが、「ヒルビリーズ」(アパラチアン山麓の極貧層)から身を起こした若者をテーマとした番組はいささか安易な作りだった。アメリカで制作されたいわば既製品を日本語化し、少し手を加えた程度の内容だった。べストセラーとなった作品のあらすじ紹介のような印象だった。番組は、主人公ヴァンスがどこかの大学で自著の背景となった生い立ちについて講演したビデオを、ほとんどそのまま流した内容であり、かなり雑な構成で、一般の視聴者には問題の本質が伝わらない。

オハイオ州南部鉄鋼業の町ミドルタウンに生まれたJ.D.ヴァンス という若者が、地域の産業が崩壊し、地域社会、家庭に大きな絶望感が支配する環境から努力してオハイオ州立大学、海兵隊、そして名門イエール大学・ロースクールへ進学し、弁護士となり、さらに自ら1T企業の起業化も果たし、衰退地域の再生に尽くすまでになったという成功談である。

しかし、ヴァンス氏が極貧きわまりない荒れた家庭、地域環境の中から必死に努力を重ね、高等教育を受け、再生に尽力している「ラスト・ベルト」(錆びた帯状の地域)と言われる地帯は、実際に訪れてみると、国際競争力を失った鉄鋼、石炭業など、一瞬息を飲むほどの惨状だ。

著者ヴァンスが生れ育ったのは、アパラチア山脈山麓のほとんど忘れられたような極貧の地域である。その後、半世紀を越える長い時間、この地の労働者とその家族が置かれた実情は、アメリカ人の間でもほとんど理解されてこなかった。トランプ大統領といえども、言葉を弄ぶだけで、問題の核心と解決のための政策はほとんど準備していないように見える。彼の生い立ちも、極貧層とはまったく反対の極に近い社会階層でもある。ましてや一般の日本の視聴者には、問題状況の全容を理解することはほとんど不可能だろう。

実際、こうした極貧地域で全く競争力を失い、廃墟のごとくなっている産業を再生させ、「貧困のわな」に落ち込んでしまっている労働者に雇用の機会を提供することはは、極めて至難なことだ。トランプ大統領が考えていることは、貿易や労働力(移民受入)を制限し、障壁を高めることで、いわば「温室経済」を実現し、なんとか雇用機会を創造しようと漠然と考えているのだろう。しかし、実際に「ラスト・ベルト」地帯を訪れてみると、製鉄所などの設備なども著しく老朽化し、地域全域が 廃墟のような工場群を目にすることになる。

筆者は半世紀近く、アメリカの産業移転の実態を見てきたが、「絶望」の文字がそのまま当てはまるような実態を目前にすれば、「再生」「創造」を構想することがいかに困難であるかを思い知らされる。筆者の産業・労働調査は、最初アメリカの大学院生時代に南部の繊維工業から始まったが、その後、石炭、鉄鋼業を含む金属産業、自動車産業などの実地調査へ広がった。

今回はその中で印象に残る石炭産業の実態を少し記してみよう。1960年代、世界的にエネルギー革命の嵐が吹き荒れた。安い重油に押され石炭鉱山は日本ばかりか世界の多くの地域で閉山に追い込いこまれていた。日本と比較して、はるかに恵まれていたアメリカの炭鉱業も、閉山への道をひた走っていた。アパラチアン山脈付近に多数存在していた炭鉱町は、かつて日本でも九州や北海道によく見られた炭住街が立ち並び、地域の炭鉱以外に生きるすべのない炭鉱夫とその家族たちが、まさに文字通りどん底の生活を送っていた。アパラチア山麓などでは地域再生の芽はほとんど何もなく、人々は極貧の生活に沈むか、どこか他の地へと移っていった。アメリカの歴史ですっかり忘却されたような地域なのだ。

重要産業としての石炭業の衰退を憂慮したアメリカ政府は1979年大統領令12062で、アパラチア山脈から西部にかけて17州55鉱山の実態調査を実施した。アメリカでは産業や労働者の実態が深刻化する度に、こうした調査を行い、関係者、国民の関心を喚起してきた。ブログでも何回か取り上げたルイス・ハインの記録写真もその先駆ともいうべき役割を果たした。石炭業については、1922年に最初の調査が行われた。

手元にある1980年刊行の報告書*は、ルイス・ハインの伝統を継承するかのように、写真集のごとき内容だ。写真はモノクロだが石炭労働者とその生活環境を伝えるに、見る人に文字よりもはるかに強く訴えてくる。被写体にはアパラチア山脈の鉱山町や炭鉱労働者の住宅環境、家庭の生活などが多数含まれていて強い迫力がある。それまでのほぼ30年に及ぶ変化をカヴァーしようとした調査だ。

石炭産業報告書の表紙

*The American Coal Miner, A Report on Community and Living Conditions in the Cpalfields, The President's Commission on Coal, Chaired by John Dockfeller IV, Washington: 1980.

NHKは続いて4月29日、「ラスト・ベルト」の白人貧困層をテーマとした番組を放映したが、これも平板な作りだった。アパラチア山麓から「ラスト・ベルト」に至る産業と労働者層の全体的構図が提示されていないので、アメリカの産業の現状に詳しくない人には、わかり難い。さらに、「貧困な白人層」を背景に当選したトランプ大統領に地域再生の具体的政策があるとはとても考えられない。

J.D.ヴァンスの物語は、強い意志と驚嘆すべき努力を尽くした一人の若者の成功談であるだけに、全米の注目を集め、賛辞の的になった。確かに驚くべき努力の人である。しかし、こうした個人的成功を収められる人は極めて例外的だ。地域再生にはこうした個人の努力が必要なことは言うまでもないが、多くの人々を救う教育機会、それを支える社会基盤などの枠組みが決定的に欠如している。停滞と貧困が支配する地域の再生には、並並ならぬ努力が要求されており、とりわけ自立の努力をする人々を支援する「社会資本」の充実・整備が欠かせない。

筆者もNHK番組が取り上げたインディアナ州ゲイリー製鉄所や全米鉄鋼労働組合支部を訪れたが、政策が体系的に構想・整備され、強力な社会資本の充実を伴う長期的視点に立った膨大な努力がない限り、こうした地域や産業の再生は見込めない。かつては、強大な交渉力を誇った労働組合も、今では組合員や地域の雇用を守ることも十分にできない。組織原理や運動のあり方が、大きく変化している産業社会に対応できなくなっている。トランプを支持層の多くを占める白人貧困層は、概して鉱業、鉄鋼、自動車などの製造業に従事してきた労働者が多く、熟練の程度も低く、ITなどの新産業への転換は極めて困難だ。

トランプ政権には視野が広く、産業、労働、教育などの分野に通じた政策スタッフが極端に欠けているようだ。かつてない激動の時代への布石が全くできていない。

政治的混迷で先が見えなくなったアメリカの前方に待ち受けるのは、社会の一層の分断化、両極化であり、アメリカの覇権の終焉だろう。

石炭を積んだ長い貨車の列。この先に出口はあるだろうか。

トランプ大統領の9カ国からのアメリカ入国禁止に関わる大統領令について、連邦第9控訴裁(カリフォルニア州)は2月9日、大統領令の効力の停止を維持する決定をした。政権発足間もないトランプ大統領は大きな挫折を味わうことになった。大統領は強気の発言をしていたが、連邦最高裁への上告は諦めたようだ。それに代えて大統領は入国審査を一段と厳しくするよう指示したようだ。最大限の賛辞で最高裁判事に推薦しようとした保守派のゴータッチ氏が、オバマ流に嫌気がさし、やる気を失ったという発言をしたことなども伝わり、横車を押すようなトランプ流も軌道修正やむなしと考えたのだろう。

次の策はアメリカ・メキシコ国境の壁の建造だ。国土安全保障省の内部報告書では建設費用は216億ドル(約2兆4500億円)に上る可能性があることが分かった。ロイターが伝えるところでは私有地の買収などを含めての積算といわれる。今年9月に着工し、完成までに3年以上を要するという。今更、万里の長城を建造しても、アナクロニズムということに気づかないのだろうか。大統領周辺の政策集団がほとんど機能していないようだ。これからの世界を見通した政策の秩序が見えてこない。

選挙戦でトランプ大統領は壁の建設費はメキシコに負担させるといってきたが、メキシコは大統領が強く反対していて、その可能性は少ない。トランプ大統領はおそらく輸入税を引き上げ、それでまかなうつもりだろう。

過半は反対の壁建造

国境壁を建造する案については、アメリカ人の多くは反対であると思われている。実際前回にも参照したPRRIの調査でも10人に6人(58%)は、反対である。他方、10人に4人(41%)が壁の建造に賛成である。2016年の6月以降、この比率は変わっていない。

国民の考えは人種(race)、民族(ethnicity)、階級(class)で2極化している。概して、ヒスパニックの4分の3(76%)、アフリカ系黒人(70%)は壁建造に反対である。他方、白人の場合は賛否が割れている。52%が反対で、47%が賛成だ。さらに言うと、社会階級で顕著な差異が生まれる。白人労働者階級の56%は建設に賛成だ。しかし、大卒の白人を見ると35%しか賛成していない。白人大卒者のおよそ3分の2(65%)が壁建造に反対の立場だ。

共和党支持者の73%は壁に賛成している。他方、党派に関係しない者の38%,民主党支持者の19%だけが壁建造に賛成している。トランプを支持した者の86%は賛成、ヒラリー・クリントン支持者のほとんど(88%)は壁建造に反対と答えていた。壁をめぐって、国民が複雑に割れている。

貧困脱却の難しい「プアー・ホワイト」

移民・難民問題はかなり時間をかけて観察しないと分からない。とりわけ、アメリカのような「移民で形成された国」においては、自分が社会階層のどこに位置しているかで答を出してしまう傾向が強い。今回の大統領選でやっと存在を再認識されるようになった「貧困な白人」 poor white と呼ばれる人たちにしても、彼らはいつのまにか、社会で孤立、隔離され、忘れられた存在となってきた。トランプ大統領当選の唯一?最大の功績があるとすれば、アパラチアのプア・ホワイトに源流を持ち、「ラスト・ベルト」全域に広がった貧困層に着目し、支持層としたことだろう。彼らはこれまで民主党からも共和党からも見放されていた存在だった。しかし、トランプ大統領の政策が彼らの立場を改善・向上させることになるかについては、現在の段階では分からない。

この点、長年労働の世界を見てきた筆者はかなり悲観的だ。強引に大企業を国内に引き戻しても、国際競争力がそれで充実するわけではない。国内市場に依存することになりがちで、再びかつて経験した衰退の道を歩きかねない。その理由は簡単には記せないが、教育と技術が彼らの運命に大きく関わっている。教育も技術も簡単には根付かない。

大きく変わる農業労働の光景

メキシコを始めとする中南米諸国からのヒスパニック系に民主党支持者が多いのは、地道な向上心によるところが多分にある。労働の世界はかなり急速に変化している。スタインベックの「怒りの葡萄」に描かれたような過酷な農業労働の光景は、今はかなり少なくなった。

ブラセロ時代の南部農場労働

"Man and machine" The Economist February 4th 2017

不法労働者が増加し始めたのは1970年代であった。その頃は収穫期にアメリカへ入国し、ある農場から次の農場での収穫へと南部の農場を渡り歩き、採点賃金を下回るような劣悪な低賃金で働く労働が多かった。炎天下など過酷な労働条件下で地道に働く彼らが国内労働者を含めて、合法的な労働者に仕事を奪われることはなかった。

しかし、近年の農場労働はかなり変わってきている。彼らに静かにとって代わっているのは新しい農業機械だ。例えば、トマト、アメリカン・チェリー、ピーマンなどの手摘みはほとんど見られなくなっている。綿花、小麦、玉ねぎ、人参、シュガー・ビート、アーモンドなどの摘み取りも、ほとんど機械化されている。アスパラガスやレタス、アプリコットのような繊細な野菜はまだ手摘みだ。かつてブログ記事にしたこともあるが、ドイツのアスパラガス収穫は、かなり前からほとんど外国人労働者の手になっている。

カリフォルニアなどでは水耕栽培なども機械化が進むとともに、ほとんどヒスパニック系外国人労働者に頼っている。1990年代にブログ筆者たちはかなり大規模な日米比較調査*を行ったことがあったが、すでにその頃からカリフォルニアなどではトマトなどの水耕栽培もかなり普及していて、そうした農場では人影もすくなかった。

拡大するヒスパニック系

アメリカ・メキシコの国境を必要な書類なしで越境するメキシコなどのヒスパニック系労働者の数も減少傾向にあり、働く場所も南部諸州から中西部諸州へと移動しつつある。彼らが働く仕事の場も農業からサービス、土木建設などへと広がっている。

いわゆる不法移民の中でも、必要書類を持たないで越境するいわゆる"undocumented" と言われる労働者は半数弱であり、ヴィザの有効期限を越えても帰国することなく滞在し、働いているいわゆる overstayer が多くなっていることにも注目したい。正規の書類を提示された場合、彼らの入国を阻止することはかなり難しい。トランプ大統領の期待する国境壁で阻止することには限界があることを指摘しておこう。壁で人間は止められないのだ。さらに、壁を抜けて入ってきた不法移民が国内労働者の仕事を奪ったり、賃金を引き下げる可能性も少なくなっている。

壁の建設が始まると、建設労働者の需要が増える。現在の段階では、恩恵を受けるのは国境地帯のヒスパニック系を中心とする労働者と考えられる。農業・建設業労働者の賃金水準は確実に上昇している。省力を目指した農業機械などが次第に増加している。こうした新しい時代の農業労働者のイメージはあまり知られていない。トランプ宮殿からその未来図は見えてこない。

*

桑原靖夫編『グローバル時代の外国人労働者:どこから来てどこへ』東洋経済新報社、2001年

トランプ大統領の相次ぐ大統領令は、世界を巻き込んで、次々と問題を引き起こしている。イスラム圏7カ国からの入国を禁じた大統領令は、すでに火がつき、このままでは連邦最高裁まで行きそうな気配だ。上下両院共に共和党が優勢であるにもかかわらず、議会の存在など無視するかのごとく、大統領令を矢継ぎ早に出している。大統領権限の強さを見せつけるかのようだ(今になっても閣僚が決まらない内情もあるだろう)。トランプ大統領は、全て常識の範囲だと言っている。しかし、大統領の常識は他の人々の常識とは限らない。選挙運動中のトランプ候補は、オバマ大統領在任中の大統領令のいくつかについては「法律違反で行き過ぎだ」と批判していたのだが。

大統領令にあまり頼らなかったオバマ大統領

一つの興味深いデータ*1に出会った。初代リンカーン大統領就任以来の120年間の大統領制の歴史で、前任者のオバマ大統領は第7代のクリーヴランド大統領以降、在任中の大統領令の発令が最も少ないという。年間平均で35件、在任中の合で277件という記録である。最も多かったのは、フランクリン・D・ローズヴェルト大統領の年平均307件、在任中の合計3,721件である。T.ローズヴェルトからタフト、ウイルソン、ハーディング、クーリッジ、フーヴァー、T・ローズヴェルト、トルーマン大統領の時代がかなりの高い水準を示している。その後はほぼ傾向として減少し、オバマ大統領まで続いてきた。トランプ大統領は就任以来、連日のように大統領令を発令してきたので、このままのペースで進むと、その数も増えるが、息切れするか反対への対応ができずに挫折する可能性も高い。

大統領令以外にも、類似の効果を発揮する手段*2もあるので、一概には言えないが、大統領令に限れば、それが少ないという事実は、議会での検討あるいは法案の討議、成立などに比重が置かれていたということを示すと言えるかもしれない。トランプ流は議会民主主義を軽視することになり、このままでは自滅につながりかねない。現在のトランプ大統領のやり方には、共和党議員の中にも賛成しない議員が出ている。議会での検討を加えることは、しばしば時間もかかり、妥協を迫られ、期待通りの結果とならないことも多いが、内容は充実する。いうまでもなく、法案が成立することで社会的にも安定度と信頼性が加わる。

トランプ大統領自身が「アメリカを再び偉大に」Make America great againと言っているように、現在はかつての栄光を失っていることは多くの人が認めているようだ。一般のアメリカ人は現状をどう感じているのだろうか。

高まるペシミズム

いくつかの調査があるが、その代表的な一つ*3を見てみよう。調査が行われたのはトランプ大統領が当選した直後である。

アメリカが向かっている方向についてはペシミズムがかなり高まっている。2012年のオバマ政権の選挙選当時行われた同じ調査では、回答した市民の57%が、「この国は誤った方向へ向かっている」と回答したが、トランプ当選決定後の昨年末では、74%が「誤った方向へ向かっている」と回答している。次に、アメリカが国民が望ましいと思う軌道を外れ始めたのはいつ頃と感じているのだろうか。これについては、アメリカ人は「過去数年間(30%)」というよりも「かなり前から」(44%)道を外れてきたと感じている。要するにオバマ大統領以前から衰退し始めていてとの認識だ。

「見るべきものは見つ」

ちなみに、現在のアメリカ国民が「良き時代」と漠然と思っているのは、1950年代である。大統領では、J.F.ケネディの時代までと考えられる。アメリカは歴史上、ほとんどの戦争に手を染めてきたが、ヴェトナム戦争勃発以降、社会は傾向的に下降線をたどってきた。同じ調査の回答者の半数近く(51%)は、アメリカは1950年代以降、国のあるべき姿ではなくなっていると考えている。特にトランプ大統領を生んだ共和党支持層に多い。他方、ヒラリー・クリントンを指示した層の70%近くは、アメリカは改善されつつあったと回答していた。トランプには投票しなかった黒人、ヒスパニック層が多い。

回答した国民の53%は、オバマ大統領は大統領としての仕事をうまくやってきたと考えている。この比率は、2014年の中間選挙の当時の38%よりも高まっている。オバマ大統領は初当選当時は世界的な声援に支えられ、大きな期待をかけられての政権発足だったが、その後は共和党の反対も強まり思いかけずも、不本意な終幕となった。それでも、今回の大統領選からの経過を経験した国民の多くは、党派の別を問わず、トランプ大統領が率いるアメリカの将来に不安を感じているのだろう。オバマ大統領については、当初の理想主義は後退させられたが、筆者はケネディと並ぶ優れた資質を持った大統領と思っている。政権最後になって、もう一期オバマにやってほしいとの願いも散見されたのは、大統領選があまりにも低俗過ぎたのだ。

今世紀の半ば、2050年をメルクマールとすると、アメリカは栄光の日々を取り戻すことができるか(アメリカを論じることは、かなりの程度日本について論じることでもある)。トランプ大統領の強調する「強いアメリカ」を取り戻すことができるだろうか。その可能性は極めて薄いとブログ筆者は考えている。幸いその日を目にすることはない。

References

*1 "Obama issued fewer executive orders on average than any president since Cleveland" Pew Research Center, January 23, 2017

*2 例えば、presidential memoranda, proclamationなどがある。しかし、120年の大統領制度の下で一貫したデータが記録されている大統領令 executive orderをここでは採用している。

*3 Public Religion Research Inatitute(PRRI), 2016 American Values Survey.

自然の国境:リオ・グランデ川

トランプ大統領の言動を見ていると、アメリカの政治史においても、例外的なキャラクターの大統領であることは確かなようだ。選挙戦から当選した今日まで一貫して「偉大なアメリカを作る」Make America Great というのが、スローガンだ。聞き手を鼓舞する響きがある。しかし、トランプがいう「偉大なアメリカ」とはいかなるものか。そのイメージはなかなか伝わってこない。支持者たちは内容を十分理解することなく、その言葉に酔っているかのようだ。

就任以降、次々と繰り出される大統領令と、それが作り出す反響を見ていると、トランプ大統領は世界中で湧き上がる反対なども意に介していないようだ。ツイッターの表現もかなり粗暴で、共和党員でも眉をひそめることがあるといわれる。前任者オバマ大統領の努力の成果にはいささかのレスペクトも払っていない。大統領の言行録は後世の歴史に残るのだが、まったく気にかけていないようだ。

逆戻りする時代

目の前の現実は前進するどころか、どんどん後戻りして、17世紀的な世界に戻っているようにさえ思える。国境に高い壁を構築し、関税率を引き上げ、外からの敵の侵入を防ぐという、さながらトランプ砦のように見えてくる。アメリカから流出した企業を脅し、国内へ戻させる。かつてEC 砦 (EC citadel) という表現が使われていた時期があったが、その時点を越えてさらに後戻りするようだ。

トランプ大統領にとってみると、アメリカ国内にいる不法移民は、犯罪者やテロリストの集団のように見えるようだ。彼らに対する思いやりや同情心などは、全く感じられない。

「壁でなくハグを」

こうした状況で、2月1日アメリカ国内にいる移民と国外の親族や家族が、国境線上で出会い、4分間だけハグしあう機会が与えられるという珍しい映像を見た。「壁ではなくハグを」Hugs not Walls と題して、ABC, FOX, CBSなど多くのメディアが取り上げていた。4分間というハグの時間も微妙に設定されていた。

場所は移民が多いことで知られるテキサス州エル・パソ郊外、リオ・グランデ河から引き込まれた運河の流れる地域である。自然の国境となっているが、この時期はほとんど水が流れていない。ただ、その僅かな水流を挟んでアメリカ、メキシコ側の双方には鉄線のフェンスが設置されている。

流れの北側(USA)には200人以上の移民たち、南側(メキシコ)にはその親族、家族たちが埋め尽くすように立ち並び、フェンスの間からお互いに家族や知り合いを探し求めている。国境パトロールが見守る中で、双方がそれぞれ流れに入り4分間だけハグする(抱き合う)光景が流れた。例えば、事情があって移民としてアメリカ側に残る妹とメキシコ側に残る姉が10年ぶりに出会い、ハグするという光景もあった。アメリカ側にいる移民とメキシコ側の家族を区別するため、参加者はそれぞれに色分けされたTシャツを着てその立場を示していた。

両者を隔てるものは

かつて、この河を越えてアメリカに不法入国するメキシコ人などには、wet-back (背中の濡れた人たち)という蔑称が使われたことがあったが、国境パトロールの監視がなければ、楽々と越境できてしまう状況が見てとれる。実はアメリカ側にいる移民で、家族の事情などでメキシコへ戻りたいと思っている人々もいる。しかし、旅券、査証などを持たないと、航空券は購入できないばかりか、正規の出入国管理地点を通ることもできない。出入国管理事務所などに出頭すれば、厳重な調査、尋問があり、その後,収監されるか強制送還される。しかし、ひとたびこの経路をとったら、アメリカに再入国することはほとんど不可能になる。送還までの手続きも昔のように簡単ではない。

他方、メキシコからアメリカにいる家族、親族、姻戚などを訪ねたいと思っても、旅券その他、入国に必要な書類を取得することは、それほど容易ではない。メキシコ側からの不法入国が多いのはこうした事情による。

さて、この「壁ではなくハグ」という機会は、「人権のための国境ネットワーク」The Border Network for Human rights という人権団体が主催する2回目の催事であった。最初の時は、ハグの時間は3分であった。それが今回は4分になった。極めて微妙な1分だ。そして、その4分は瞬く間に過ぎた。当事者たちはそれぞれの側に戻っていった。

この小さくなった世界でも、人は会いたい人に会うために、自由に移動することはできない。

それにしても、トランプ大統領はこうした状況をどう理解しているのだろうか。

⭐️ Hugs not walls: Families divided by the U.S. Mexican border get 4 minutes to reunite.

アメリカ・メキシコ国境線と主要出入国地点

Source: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics

これが大統領だとばかり、次々と大統領令を連発しているトランプ大統領。今度はメキシコとの国境に壁を作ると発表した。さらに建設費はメキシコに負担させると一方的に宣言したから、メキシコ側が驚くのは当然。メキシコのペニャニエト大統領は負担するつもりはないと強く反発し、来週に予定されていたアメリカ・メキシコ両大統領の最初の会談はキャンセルされてしまった。

トランプ大統領はメキシコの反応を見通していたとばかりに、メキシコからの輸入品に20%課税して、それでまかなうと言明、脅迫まがいの対応となった。ほとんど同時に発表された難民の受け入れ禁止も大きな衝撃を生んでいる。大統領のツイッターのやりとりで世界が翻弄されるというのも、冷静に考えれば滑稽な話だが、今のアメリカはどこか正常な感覚を失ってしまっている。

壁の建造は数ヶ月後になるというが、一体いかなる変化が生まれることになるのだろうか。トランプ大統領の発言から推測するに、越境者は麻薬密輸や人身売買などの犯罪者、テロリストなど諸悪の根源のような言い方だ。あまりに単純すぎてあっけにとられる。もしかすると、トランプ大統領の食卓にはメキシコからの農業労働者が栽培した野菜や果物が載ったことがあるかもしれないのだが。

現実との大きなギャップ

国境は単に地図上の境界線に止まらない複雑な存在だ。実際の距離はおよそ3200km といわれるが、西は太平洋に面するSan Ysidro(San Diego)- Tijuana から東のBrownsvillle-Matamoros まで延々と砂漠や山野を紆余曲折しながらも貫きのびている。この国境を越える目的は、仕事を求めて、家族の交流、旅行、ビジネスなど、多種多様だ。人の流れとともに、様々な物財、サービス、中には犯罪の手段としての麻薬、銃火器なども国境を通過する。人の数でみると、2000年代初期で各年、およそ2億8600万人の人々が両国間を移動している。さらに、いくつかの拠点を経由して約1億台の車が行き来する。そしてアメリカの税関は、各年約200億ドルの通関収入を記録している。

理解されていない実態

こうした国境の実態を知る人は数少ない。しばしば一部分のみの印象で判断してしまう。トランプ大統領が国境とそれを行き来する人々や物資などの実態をいかに掌握しているのか、かなり疑わしい。ブログの筆者はかつて日米共同調査の一環として、アメリカ・メキシコ国境の一部を実見しているが、その多様さには圧倒される。毒蛇が潜む酷熱の砂漠地帯、大河を思わせるリオ・グランデ、メイン・ルートのすさまじい数の自動車など、簡単には語りきれない。

抜けられない壁はない

問題の国境に莫大なコストをかけて壁を作るというこのたびの動きについては、共和党内部にも多くの異論があるようだ。巨額な建設費用と維持費まで考えると、ほとんど採算が合わないという推測も有力だ。これまでも壁は容易に乗り越えられたり、付近にトンネルを作られたりして、抜け穴だらけだった。壁も作っただけでは意味がない。物理的な壁が持つ欠陥を補填するために、夜間の監視装置、ドローンなどを含めて様々な監視のシステム、それらを維持・管理する国境パトロールの大幅な増員も必要となる。昨年来のヨーロッパの難民問題から推察できるように、通過経路の一部がブロックされれば、移民・難民は必ず別の代替的方法を見つけ出そうとする。トランプ大統領は、NAFTAの廃止まで公言しており、 パートナーでもあるカナダ政府が強硬に反対しているのも当然といえる。ヴェトナム戦争たけなわの頃、徴兵を逃れてカナダ国境を越える若者がいたことを思い出す。ベルリンの壁が作り出した暗い時代との連想を指摘する人もいる。

トランプさん、カード・ゲームをしているつもりなのだろうか。それにしても切り札を間違えていませんか。

続く

大統領就任後もトランプ氏のツイッター発言は「威嚇効果」ともいうべき影響力を発揮しているかに見える。自分に不利なことは一切無視し、禁じ手に近い策を単純な大衆迎合的手法で発信する。自国さえ利益があれば、手段は問わないという徹底した自国優先主義と言える。ポピュリズムの典型手法だが、伝染力が強いことが恐ろしい。歴史が1世紀単位で逆転したような感じだ。最近ではロシアへの過度とも思われる肩入れと、移民への人道無視とも聞こえる発言が様々な物議を醸している。

今回はトランプ新大統領の主張する移民制度改革の一面について簡単に記すことにしたい。

強制送還:どれだけ本気?

トランプ氏はすでに大統領選の過程で、ブッシュ、オバマ両大統領が任期中に成し得なかった移民制度改革について、国内に在住する不法移民およそ1100万人を強制送還すると発言、大きな衝撃をもたらした。大統領就任後はその困難さを多少認識したのか、最初は犯罪歴がある者を対象にすると言い直している。この数は2-300万人になるとしている(シンクタンクのMigration Policy Instituteはその数は82万人くらいと推定している)。送還の理由は異なるが、オバマ大統領が在任中に実施した送還実績とあまり変わらない。

複雑きわまる実態

実は不法移民 illegal immigrants といっても千差万別だ。不法移民 illegals という用語は、undocumented(入国に必要な書類を保持せず、越境している), irregulars (通常の入国手続きなどを経ていない) などの用語とほぼ互換的に使われてきた。何をもって「不法」というのかという点については、かなり立ち入った議論が必要だ。アメリカの移民擁護者の中には、「不法」といっても、旅券を持たないで国境を越えただけではないかといった、開き直った言説まである。「不規則移民」などの用法が現れたのはそうした背景を反映している。移民の実態は複雑なのだが、いくつかの実例を紹介してみよう:

事例1: (Carens 2013、要約): ミゲル・サンチェスはメキシコの町で生計を立てるのが難しかった。そのため、アメリ カ入国のヴィザ申請を数回行ったが却下された。不法越境を考え、2000年ブローカーをの手を借りて、 徒歩でアメリカへ不法入国した。その後、親戚・友人のいるシカゴの建設労働者として働き、 母国の父親へ送金してき。週末も働き、夜は英語学校へ通学した。2002年 アメリカ生まれの女性市民と結婚、6歳の子供がいる。しかし、常に本国送還されることにおびえている。アメリカでは持っていないと不便な自動車免許も、旅券も申請、取得 ができない。アメリカで働いた結果、自分の家を保有し、税金も支払っている。しかし、現段階では彼と家族の存在を合法化する道はない。

事例2:

グレイス・マルチネスは、メキシコのヒダルゴからアメリカのダラスへ7歳の時、両親に連れられて、国境を不法に越えて入国した。その後移民保護団体 United We Dreamで働いてきた。新政権になって不法滞在者に強制送還などの措置が強化された時に、いかに対応するかなどの知識を提供している。彼女はオバマ大統領がようやく任期終了間近の2012年に行政命令で導入した子供の時に入国した者への送還延期措置 Deferred Action for Childhood Arrivals(DACA)の対象となっている。対象者は約74万人と推定されている。トランプ候補は大統領就任後100日の間にオバマ大統領のこうした措置の全てを撤回すると述べている。DACAも就任最初の日に撤廃することもできるが、さすがにそこまでは口にしなかった。しかし、これまでの経緯から程なくなんらかの措置を発表するだろう。あるいは2年毎の更改を拒否して緩やかに終了させてしまうこともできる。

DACAの申請者は犯罪歴がないなど、いくつかの条件を満たしていなければならない。トランプ大統領は不法滞在者はいずれすべて国外送還するとしているが、彼らの多くは2004年以前にアメリカへ入国していて、経済、社会などの領域でアメリカへの貢献もしていることが多い。

アメリカは出生地主義を採用しているため、両親が不法移民でもアメリカ国内で生まれた子供はアメリカ国籍が与えられる。しかし、上記の例のように、子供の時に入国した場合は強制送還の対象となってしまう。不法移民が green card (労働許可証)を得て、さらに市民権を取得するまでの道はとてつもなく遠い。

トランプ大統領は選挙選の間、絶えず口にしていたメキシコとの国境に壁を築くという考えも、実現させるようだ。大統領命令に署名し、直ちに着手させる手はずをとった。ブッシュ大統領政権当時から、国境の壁建造を含む国境管理体制は強化されてきた。現在でも国境のかなりの地域には壁 (fence といったひょう方が適当かもしれない)が設置されている。トランプ大統領は恒久的な壁(wall)で両国を隔絶し、移民・難民の越境を阻止するつもりのようだ🌟。さらに、最近時では、ヒラリー・クリントン候補の得票がトランプ大統領の得票を数百万票上回ったのは、不法移民が不法に彼女に投票したからだとの不穏当な発言をして、大きな社会的議論となっている。こうした言動はどれだけの意味を持つだろうか。この問題については、ブログの域を超えるが、改めて論じる機会を得たい。

壊れてしまった社会システム

トランプ大統領には「移民」はすべて同じに見えるらしい。もしかすると彼は「アメリカン・ドリーム」の最後の成功者なのかもしれない。貧しくとも、努力すれば大統領にもなれるという成功神話はすでにほとんど壊れている。狭い道でも教育と機会に恵まれれば、上層への道が開かれるという話は、アメリカの建国以来、かなり長い間信じられてきた。実際、そうした事例はかなりあげることができた。しかし、今回トランプ大統領を実現させた「貧乏な白人」poor whites には、その道は当初からほとんど閉ざされてしまっていた。アメリカのダイナミズムを支えてきたシステム自体が壊れてしまったのだ。

⭐️1月25日、トランプ大統領は国土安全保障省において、選挙選中の公約としていたアメリカ・メキシコ国境に物理的な壁 wall を建設するとの大統領令に署名した。およそ3200kmのうち1000kmに建設する。建設は数ヶ月後に着工する。費用負担は当初アメリカが負担するが、いずれメキシコ側に負担させる(メキシコ大統領は容認できないとし、壁の費用も負担しないとの声明を発している)。国境警備に当たる職員5000人の増員。さらにサンクチュアリー地域と言われる不法移民に寛容な都市や地域への連邦資金交付の停止、シリア、イラクなど中東7カ国からの移民・難民の受け入れを中止するとの決定も行った。

⭐️あめりかの移民制度改革の概略については、「終わりなき旅:混迷のアメリカ移民制度改革」(戦略策定フォーラム)、桑原靖夫編『グローバル時代の外国人労働者』(東洋経済新報社、2001年)などを参照されたい。

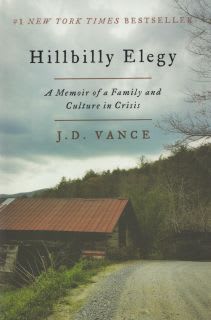

★J.D. Vance, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, New York: Harper, 2016, cover

トランプの強い支持層となった貧しい白人労働者階級 Hillbilly *の生い立ちからその盛衰を、自らの個人的体験から哀愁込めて描いたベストセラー。

著者のJ.D.Vanceはアパラチア・ヒルビリーの家系を継ぎ、オハイオ州の地方都市ミドルタウンの極貧の家庭に生まれ育ち、貧しくほとんどどん底状態にまで低落し、家庭崩壊した環境から努力して這い上がり、オハイオ州立大学、海兵隊、大学復帰後、名門イエール大学ロースクールを卒業、弁護士となり、シリコンバレーのIT企業のプリンシパルまで上り着いた。その生い立ちから今日までが感動的に描かれ、極貧の状態に落ち込み、社会的上向の道をほとんど閉ざされた白人労働者階級実態を赤裸々に伝える。

アメリカ南部アパラチア山脈南部山地の出身者。低所得層が比較的多いこともあって、「プアーホワイト」とほぼ同義語で使われてきた。しばしば侮蔑的ニュアンスを帯びているため、近年では「ポリティカル・コレクトネス」political correctness(PC) として、「人種差別、性差別などのあらゆる面で自尊心を傷つけると解釈されかねない言葉は使用を控えるという社会的運動」の対象語になることもある。しかし、本書は著者自身が自著の表紙タイトルに使用している。歴史的にも特別の概念として使用されてきただけに、言い換えることはかなり難しい。日本人にはなかなか分かりにくい概念。

予想を次々と裏切りながら、ついに大統領の座にたどり着いたドナルド・トランプ氏。彼の当選を支えたのはアパラチアン山麓の「プアーホワイト」と言われてきた白人貧困層 poor white につながる中西部「ラスト・ベルト」rust belt の衰退工業地帯に働く白人低所得層労働者と言われることが多い。彼らは一体いかなる人たちなのか。その実態は必ずしもよく理解されていない。実はアメリカにおいても、人によって「プアーホワイト」のイメージは異なり、これまで正しく理解されてきたとは言い難い。その背景には、人種や居住地、教育レベルなどに関わる複雑な歴史的、政治的要因があった。トランプ当選後のアメリカの受け取り方を伝える番組「ザ・リアル・ヴォイス」2016年1月22日NHKBS1)*を見ながら考えた。

白人貧困層 poor white とは

アメリカでは「貧困」poor は長らく「黒人」black と結びつけて考えられてきた。貧しいが故に福祉 welfare を享受していると想定されるようになった黒人、そうした環境を作り出している貧困の実態は、半ば固定化されたイメージを形成してきた。貧困を生み出す原因として、しばしば理由なく怠惰や無教育とも結びつけられてきた。このごろでは African Americans 「アフリカ系アメリカ人」と呼ばれることもある黒人だが、都市のスラム街の社会的病弊と結びつけられることも多かった。

しかし、現実には「貧困な白人」poor whiteの方が、「貧しい黒人」を数の点でも上回っていた。アメリカでは長らく先に新大陸に来た者ほど社会階層でも上位につく可能性が高いと想定されてきた(トーテムポール)。アングロサクソン、ホワイト(白人)、次いでイタリアなど南欧、ルーマニア、ポーランドなど東欧からの移民、そしてかなり後になってアジア系、ヒスパニック系(中南米諸国)が位置するとされてきた。しかし、アメリカの先住民族(通称アメリカ・インディアン)と黒人(奴隷として連れてこられた人たちの末裔)はしばしば社会階層の最底辺に位置づけられてきた。こうした階層イメージは、公民権法の成立などによって多少の改善を見た後でも、根強く人々の心底深く残っていた。

本ブログの筆者は大学院生であった1960年代、東部ニューイングランドから南部への産業移転(特に木綿繊維工業)を調査・研究していた。当時は、J・F・ケネディが暗殺(1963/11/22)された後を継承したリンドン・ジョンソン大統領が「偉大な社会」(Great Society)と題した政策を掲げ、民権の確立と貧困の撲滅を目指す「貧困への戦い」と名付けられたリベラルな政策を展開しつつあった。他方、ケネディ政権から受け継いだヴェトナム戦争への軍事介入・拡大で、国内に激しい反戦運動の展開と世論の分裂をもたらしていた。

'poor white'の淵源

当時のアメリカで最貧困地域とされていたのは主として東部のアパラチア山脈のおよそ2600キロメートルに及ぶ山麓地帯であり、そこに住む極貧層の白人だった。アパラチア山脈についてはブログで記したこともあるが、北はカナダから南はアラバマ州まで続く山脈である。この地域の住人は長らく他地域から孤立、歪曲されたイメージや作り話で、しばしば固定化した実態として眺められてきた。彼らはpoor whiteと俗称されるとともに、しばしば hillbilly (貧乏人;蔑称)と呼ばれて蔑まれてきた。石炭など、豊富な天然資源に恵まれた地域であったが、現実には、「カンパニータウン」と言われる地域の会社が、住民の生活を実質的に管理する他地域からも隔離されたような貧困地域だった。住民は貧困に苦しみ、アメリカン・ドリームからは遠く隔絶された停滞そのものともいうべき地域であった。1960年代から1970代にかけて多くの社会学的調査が行われ、これらのステレオタイプ化したイメージはかなり払拭されてはいた。

ヒルビリー(貧乏人)と俗称された彼らは、レッドネック(無学な労働者)、ホワイト・ラッシュ(白いゴミ)などとも呼ばれていた。その後、政府の政策的後押しなどもあって、数少ない志のある若者などは北に向かい、五大湖周辺のオハイオ、ペンシルヴァニアなどの工業州へ向かった。そしてかなり長い年月をかけて鉄鋼、自動車、製紙業など、当時のアメリカを支えていた製造業などで仕事の機会を見出してきた。しかし、そこまでたどり着けた者は数少なかったし、貧困の罠から脱却できた者は数少なかった。ベストセラー『ヒルビリー・エレジー』の著者ヴァンスのように、極貧で家庭も崩壊した中から、大きな個人的努力と偶然のように出会った様々な支援者などの励ましもあって、「アメリカン・ドリーム」を体現できた者の成功事例は、極めて稀であり、それだけに大きな注目を集めたとも言える。地域の他の人々に同じようなキャリアを期待することは無理だろう。

貧困の罠から脱却できない人

さらに、彼らが確保したと思われた安定した雇用の機会は、その後グローバル化した競争に敗退した企業が密集する「錆びたベルト」rust belt と称される衰退地域へと変化する過程で、劣悪な雇用機会しか存在しない新たな貧困地帯へと変わっていった。「貧しい白人」の住む地域はこうして中西部へ拡大し、新たな問題を生み出してきた。

かつてのデトロイトに象徴される自動車産業は、今日においても地域再生の鍵を握っている。電気自動車、ナノテクノロジー、情報技術などの関連産業が活性化し、新しいタイプの雇用機会を創出することができれば、再び輝いた産業地域へと復活しうる素地は残されている。

トランプが大統領選で強調したのは、こうした地域へ保護主義という強引な手法で流出した産業を引き戻し、仕事を創出させることであった。トランプはそれを古いタイプの労働者に分かりやすい、間の説明を省いた表現で示したのだ。労働者たちはその直裁な表現に幻惑され、トランプを支持した。しかし、具体的な政策がほとんど示されていない。新産業の誘致、労働者の再教育、労働条件の改善など、地域再生には多くの時間を要する極めて困難な課題が残されている。この道はかつてアメリカ資本主義が歩んだ道への復活を目指したものであろう。トランプ大統領の「アメリカ・ファースト」などの歯切れの良い発言に幻惑されている間は、いっとき生気が戻ったかに見えるかもしれない。しかし、その先には新たな深い闇が待ち受けている。

続く

*2024年7月21日、Hillbilly及びpolitical correctnessについての部分追記。