前回、取り上げたジョルジュ・ド・ラ・トゥールの工房作とされる作品《書物の前の聖ヤコブ》(仮題)は、オークションの段階では、ラ・トゥールの工房につながる作品であるとすることには、異論がなかったようだ。しかし、すべてが親方画家ラ・トゥールの手になる「真作」と、工房において、親方の指示を受けながら、職人あるいは徒弟が制作の大部分あるいは一部を担当したという「工房作」との間で、美術史家や鑑定者などの専門家の間では見解が一致せず、現段階ではラ・トゥールの「工房」での作品との位置付けになっているようだ。

「真作」か「工房作」かでは、オークションでの評価、落札価格は大きく異なる。ラ・トゥール・フリークとしては、「真作」と認定しても良いのではと思うが、残念至極! 鑑定家はラ・トゥールには厳しいのだ。

========

N.B.

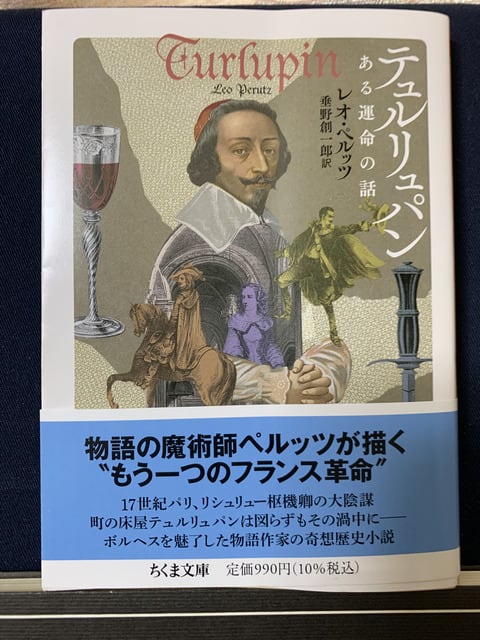

本ブログでも度々取り上げている17世紀フランス、ロレーヌの画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールは、1934年に再発見され、注目を集めるようになった。パン屋の次男から画家を志し、貴族の娘と結婚し、フランス王室付きの画家にまでなった異色の経歴もあって、その作品には多大な関心が寄せられてきた。今日に残る作品数が少ない上に、署名のない作品もあるだけに、美術史上でも作品の真贋論争、あるいは工房作、模作などの論争には事欠かなかった。

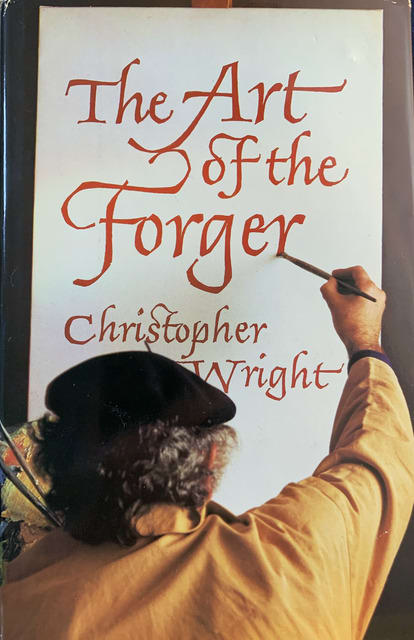

1960年ニューヨークのメトロポリタン美術館は《女占い師》を、72年にはルーヴル美術館が《いかさま師》をそれぞれ購入した。今日ではいずれもラ・トゥールの代表作と考えられている、こrれらの作品に、イギリスの美術史家クリストファー・ライト*は贋作説を突きつけた。そのきっかけは、これら2点の作品がそれまで「夜の画家」として知られてきたこの画家の作品とは、大きく異なる華麗な色彩が目を惹く昼の作品であることにあった。それまでの作品には見られなかった装飾的な署名が付されていたこと、衣裳に描かれた模様などをめぐり、異論が提示されたが、決定的な反論とは認められず、今日ではラ・トゥールの代表的作品として人気を集めている。それほど、ライトにとっては「夜の画家」と思われていたこの画家が、「昼の画家」でもあったということは、信じ難いショックであったようだ。そして、これらの名作が次々と新大陸へ流れてしまうということへの苛立ちもあったようだ。今では、これらの作品は、ラ・トゥールの代表作として確たる地位を占めている。

*Christopher Wright, The Art of the Forger, New York, Dodd, Mead & Co., 1985, cover.

=========

こうした美術史上の論争などもあってか、この度オークションにかけられた《書物の前の聖ヤコブ》(仮題)のように、ラ・トゥールの手になったと推定される新たな作品が発見、提示されると、他の画家の作品以上に議論が白熱することがある。

それでは、「真作」と「工房作」の違いを定めるものは、なになのだろう。筆者なりにその要因を整理してみると、次のような点が挙げられる:

1)作品の持つオーラ

2)他の作品との比較、連想

3)画材(カンヴァス、枠、絵具、顔料など)

4)修復などの際の加筆具合

5)推定制作当時の工房の実態(職人、徒弟の力量)

6)史料(所有者、売買による移転など)

ラ・トゥールの作品を長らく観ていると、この画家に特有な画風があたかもオーラ aura のように画面から感じられる。今回の作品についても、そうであった。作品に接した瞬間に、あっと思う特異な雰囲気のようなものがある。筆者の場合、前回記した同じ画家の作品《マグダラのマリア》シリーズが直ちに思い浮かんだ。ラ・トゥールという画家の画題の選び方、独特な構図、画面の明暗などが、渾然一体となって特異な雰囲気を醸し出している。この点について、鑑定に関わった美術史家やオークション・ハウスの鑑定者の間にはほぼ一致した受け取り方が生まれているようだ。

これまで知られてきたラ・トゥールの夜の光景 nocturne のジャンルでは、聖ヤコブをこうした構図で取り上げた作品は、他には発見されていない。しかし、作品を観た人々はほとんど誰もが、《マグダラのマリア》シリーズや《大工ヨセフ》の構図や色彩と強い類似があることを認めているようだ。制作年次は画家の制作意欲が高い時期であった1640-45年くらいと推定する人々もいる。

作品の細部に接することのできる所有者、鑑定者などは、この段階で画家の署名の有無、カンヴァスの状態、絵具・顔料などの化学的分析などを実施することもあるだろう。今日までの時間的経過の過程で発生した老化、損傷などに対して行われたかもしれない修復作業の点検なども実施される。すでに帰属が確立されている同じ画家の作品との比較も行われている。作品の保存状態も良く、丁寧な仕事の成果が見てとれる。疑問を提示されているのは、ラ・トゥール特有の奔放な筆使いが薄れたり、絵具の表面が平滑に過ぎる部分などがあり、親方の指示の下に、工房の職人、徒弟などがその通り丁寧に仕事をしたのではないかと推測する専門家がいることである。しかし、これも鑑定に関わった全ての人々の見解でもないようだ。結果として、全員一致に至らず、現時点では優れた工房作ということになっている。いずれ、他の作品同様、時間が解決するのかもしれない。

ラ・トゥール工房の場合、親方と意思疎通がかなりあったと思われるのは、息子のエティエンヌである。結果としては画家としての人生を選ばなかったエティエンヌだが、父親の工房で、直接に指導を受け、当時の普通の画家としての技量は十分持ち合わせていたことは推察できる。宗教色の薄い世俗画のジャンルに入る作品については、工房あるいはエティエンヌ作とされているものもある。

こうしてみると、この作品についての最終的評価は、ラ・トゥール工房につながる優れた作品として、今後の研究、時代の評価に委ねられることになりそうだ。

Christopher Wright, Georges de La tour: Master of Candlelight, Compton Verney, 2007.(On the occasion of the exhibition), cover.

ラ・トゥールの「夜の光景」は素晴らしく、感動的だ。しかし、「昼の光景」も劣らず絶妙なのだが。