北米5大湖・セントローレンス地域

このブログ記事のいずれも、訪れてくださるほとんどの方には、およそ縁のないテーマだろう。きわめて私的な回想と結びついている。糸口が見つからない繭玉のように、一見混沌とはしているが、本人のどこかでは細い記憶の筋道としてしっかりとつながっている。

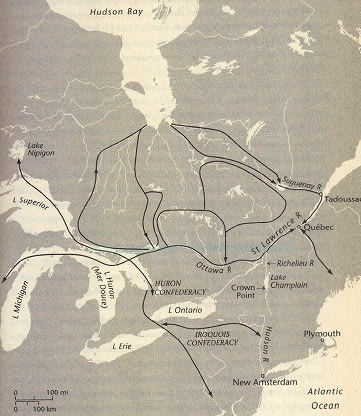

若い頃、修業の時を過ごした北米東北部には、いたるところにヨーロッパから持ち込まれたとは思えない、不思議な地名が数多く目についた。たとえば、オスウェゴ、スケナクタディ、サスケハナ、タドウサック、チコタミ、カユガ、アディロンダックなど枚挙にいとまがないほどだ。しばらくして、それらがこの地の先住民族(かつてはアメリカ・インディアンとも呼ばれていたが、近年はNative Americanが好まれる)であった人たちに、ゆかりのある地名であることを聞き知った。いつか余裕ができたら、その背景をより深く知りたいと思ってはいたが、忙しさにとりまぎれ果たせなかった。図らずも、ここでとりあげているトピックスは、そのある部分に関わっている。

新大陸といっても、それはこの地へ、探検家、商人、鉱山師、兵士などさまざまな形で進入してきた外来者にとってのことであった。彼らが出会った先住者たちは侵入者によって次第に片隅に追いやられ、しばしば絶滅し、忘れられていった。侵入者たちが確たる地歩を築いた後に、こうした消えていった民族の在りし日の姿を再現しようとの試みがなされてきたが、時すでに遅く、多くのことが失われていた。先住民族には、彼らなりの壮大な活動、固有の文化の歴史があったのだが、今残るのはそのわずかな部分にしかすぎない。われわれが習う世界史が、いかに征服者の偏狭な視点からの理解に基づいているかを知らされる。

実らなかったシャンプランの夢

他方、ヨーロッパから大西洋を渡り、到達した新大陸をさらに西へ西へと向かうと、太平洋、そしてあの中国に到達できると探考えた探検家シャンプランの夢は、実ることはなかった。このフランス人は森を抜け、カヌーをあやつり、いつかの日か中国(当時の明朝)に行くことが夢であった。それが果たせなかったことは、シャンプランにとっては、大きな心残りだったろう。しかし、彼とその仲間たちがなしとげたことは、現代人が失っている大きな冒険心に富み、気宇壮大な試みだった。自ら記した探検記も小説などよりはるかに興味深い。

そして、シャンプラン一行を送り出したフランスは、ルイ13世そしてリシュリューが権勢をふるった時代であった。彼らの世界像が、いかなるものであったのかを想像することは、今日きわめて興味深い。憂鬱な現実、酷暑の日々を忘れさせてくれる内容を含んでいる。

さらに、やや脇道に逸れるが、今回の東北大震災をほうふつとさせる場所が、この北東カナダ、セントローレンス川流域にある。北米では比較的珍しい地震帯が何本か存在している。モントリオール、オタワ、コーンウオールを含む西ケベックの一帯は、そのひとつだ。1732年の地震では、モントリオールの古いビル街に大きな損傷が発生した。また、1944年の地震では、オンタリオからニューヨークにいたるセントローレンス川流域の両岸地域で、煙突や古い構造物が大きく損傷する事態が発生した。セントローレンス川流域でケベック下流を旅していると、そうした地震で被害を受けた町や村落を記念する墓地や記念碑に出会う。

1663年、この地Charlevoisで起きた大地震の被災者記念碑。大きな地滑りが発生し、Les Eboulements(地滑りの意)と名がつけられた村もある。

熾烈な領土争い

シャンプランの探検の過程では、さまざまなことが起きた。シャンプランの抱いた夢とは全く異なる、きわめて多くの出来事があった。とりわけ、北米大陸での領土と交易を争う国家間の争いは、熾烈なものだった。フランス、イギリス、オランダなどが、自国の威信をかけて、この新領土に橋頭堡を築こうとしていた。そして、そこに先住民たちの争いが加わり、殺伐たる光景が展開していた。その実態は歴史上、格段に残酷なものであったようだ。その状況はビーバー戦争の名で、今日に伝わっている。シャンプランの一行がセントローレンス川、タドウサックに到着した頃には、先住民間の争いも激化していた。このブログで記したように、シャンプランはたちまちその戦闘に巻き込まれた。そして、互いに利用し、利用され、ついには最後の戦いで自らも負傷する経験までしている。

フランスの場合、1534年探検家ジャック・カルティエがガスペ半島に十字架を立て、国王フランソワ1世の領土であることを宣言した時から、1763年のパリ条約でスペイン、フランスに委譲するまでヌーヴェル・フランスの名で知られる領土として維持した。その盛期ともいえる1712年頃(ユトレヒト条約の前)でみると、フランス領は東はニューファンドランド島から西はロッキー山脈まで、北はハドソン湾から南のニューメキシコまでの広大な領域をカバーしていた。その後、領土はカナダ、アカディア、ハドソン湾、ニューファンドランドおよびルイジアナの5植民地に分割された。

フランスに限ったことではないが、こうした植民・交易活動は、北米、とりわけ東北部の森林地帯に住んでいた先住民の生活基盤を壊滅ともいうべき事態へと追いやった。一時は隆盛を見せた毛皮交易も、乱獲によってビーヴァーやラッコなどの激減を招いた。さらに「ビーヴァー戦争」として知られるフランスの植民地軍と先住民イロコイ族の間の戦争は、部族間の激しい戦闘へと波及した。

新大陸へ持ち込まれた災厄

残虐で大規模な殺戮もさることながら、ヨーロッパから移住民や兵士が持ち込んだ感染症、悪疫も先住民を危機に陥れた大きな原因となった。特に被害が甚大だったのは、ヒューロン族であり、1630-40年代にかけて猛威をふるい、1640年頃の天然痘は当初25,000人はいたといわれる住民を3分の1にまで減少させてしまった。30年戦争当時のロレーヌをなにやら思い起こさせる。

ヒューロン族の中には、こうした危機からなんとか逃れたいと、キリスト教宣教師の教えに走った者もいたが、事態を改善するにはいたらなかった。とりわけ、イロコイ族との勢力争いを反転、有利に展開することはできなかった。1641年には、フランス人は先住民には銃を販売しないという考えを改め、改宗者だけに銃の販売をすることに決めたが、勢力関係の反転にはいたらなかった(Brooks 51)。

最も苦難を経験したヒューロン族は1649-50年の冬の飢饉も加わって多数の同胞を失った。わずかに生き残った部族はヒューロン湖の南端の小さな島クリスチャン・アイランドに逃れ、暮らしたらしい。

フェルメールの作品に描かれたビーヴァー・ハットが、オランダの下士官の手に届くまでは、実に多くのことが舞台裏で展開していた。後年、大航海時代といわれる、この時代、探検家の夢と野望が世界を広げ、地理学的にも世界周航と交易の拡大で、グローバル化の曙が訪れる時代である。グローバル化とは、世界の各地域に分散している市場が世界的規模で統合される過程と理解するならば、今日に続くその展開のプロセスを新しい視角から見直すことは、きわめて興味深いことになる。

ヨーロッパに始まる世界周航の試みは、ジャック・カルティエやシャンプランの航海以前に、マゼラン*などによって成し遂げられていた。ポルトガル、スペイン、オランダなどは、東を目指して中国に達した。シャンプランの目指した西回りで中国へ達する航路が実現するのは、はるか後のことである。(続く)

* スペイン王カルロス一世の援助を受けたマゼランが、1519年8月にセビリャから出発し、1520年10月に南アメリカ大陸南端のマゼラン海峡を通過して、太平洋を横断し、グアム島、フィリピン諸島などを経て、1522年にセビリャに帰港した。マゼランはフィリピンで住民との争いで死亡した。出発当時は265名の乗組員が5隻に乗船しての試みであったが、部下エルカーノが率いるビクトリア号1隻のみが帰港しえた。帰り得たのはわずかに18名だった。