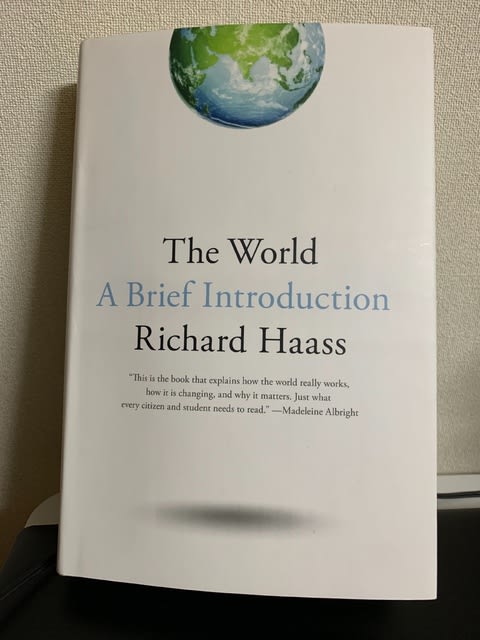

Richard Haas, The World: A Brief Introduction

New York: Penguin Press, 2020 Cover

危機の時代に生きる

今世紀の初め頃から、世界はさまざまな天災、人災に脅かされることが多くなった。同時多発テロ、大震災、津波、地球温暖化、そして2020年の年初の頃から世界を脅かすことになったCovit-19のパンデミックなど、様々な危機的な事態が連続的に発生している。この時代が歴史上、「危機の時代」として後世に記憶されることはほとんど間違いない。

さらに幸にも新型コロナウイルスの世界的な感染が収束した後、いわゆる「コロナ後の世界」はいかなるものとなるだろうか、すでにおびただしい数の予測・ヴィジョンが提示されている。それも単なる占いのようなものから、世界の賢人ともいえる人々の将来構想のようなものまで、実に多種多様である。

それらのいくつかを読んでみた。それぞれが興味深いが、実際にそのような展開になるのか保証は全くない。このことは、新型コロナウイルスの世界的感染という危機の発生を誰も予測できなかったことからも明らかだ。さらに自然界と違って、人間は目前に不利な事象の発生が予想されると、それを避けるように行動する。そのため、予想とは違った結果が生まれることがある。

こうした不透明な状況の中で来るべき未来にいかに備えるか。極めて困難な課題ではあるが、現在の世界でそれぞれが立つ相対的な位置をできるだけ客観的に把握し、自らのあり方を確認することが求められる。

自分の力で考える

そのためには何を拠り所に求めればよいか。思考を整理し、構想するための手がかりをどこに求めたらよいか。世界に溢れている様々な予想や推測に翻弄されないためには、個人が自分の力で考え、思考、判断して自らの足元を見定めることが望ましい。これは、筆者が教育の現場に身を置いていた時、そしてこの小さなブログにおいても、基本的にとってきたスタンスでもある。

しかし、現実にはなかなか難しい注文である。こうした要請に答えるように書かれたのが、本書*である。自分の力で考えるにしても、何らかの手がかりが必要になる。そのための骨組み作りに役立つと思われる。

危機の時代に生きる

今世紀の初め頃から、世界はさまざまな天災、人災に脅かされることが多くなった。同時多発テロ、大震災、津波、地球温暖化、そして2020年の年初の頃から世界を脅かすことになったCovit-19のパンデミックなど、様々な危機的な事態が連続的に発生している。この時代が歴史上、「危機の時代」として後世に記憶されることはほとんど間違いない。

さらに幸にも新型コロナウイルスの世界的な感染が収束した後、いわゆる「コロナ後の世界」はいかなるものとなるだろうか、すでにおびただしい数の予測・ヴィジョンが提示されている。それも単なる占いのようなものから、世界の賢人ともいえる人々の将来構想のようなものまで、実に多種多様である。

それらのいくつかを読んでみた。それぞれが興味深いが、実際にそのような展開になるのか保証は全くない。このことは、新型コロナウイルスの世界的感染という危機の発生を誰も予測できなかったことからも明らかだ。さらに自然界と違って、人間は目前に不利な事象の発生が予想されると、それを避けるように行動する。そのため、予想とは違った結果が生まれることがある。

こうした不透明な状況の中で来るべき未来にいかに備えるか。極めて困難な課題ではあるが、現在の世界でそれぞれが立つ相対的な位置をできるだけ客観的に把握し、自らのあり方を確認することが求められる。

自分の力で考える

そのためには何を拠り所に求めればよいか。思考を整理し、構想するための手がかりをどこに求めたらよいか。世界に溢れている様々な予想や推測に翻弄されないためには、個人が自分の力で考え、思考、判断して自らの足元を見定めることが望ましい。これは、筆者が教育の現場に身を置いていた時、そしてこの小さなブログにおいても、基本的にとってきたスタンスでもある。

しかし、現実にはなかなか難しい注文である。こうした要請に答えるように書かれたのが、本書*である。自分の力で考えるにしても、何らかの手がかりが必要になる。そのための骨組み作りに役立つと思われる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*Richard Haas, The World: A Brief Interpretation, Penguin Press, New York, 2020

著者のHaasは、2003年から無党派の外交問題評議会の議長を務め、1989年から1993年までは、国家安全保障会議のメンバーとして ジョージ・G.W.ブッシュ大統領に助言し、さらに同大統領の下で、国務省の政策計画スタッフのディレクターも務めた。国家の国際的位置や役割に関する多くの著書を刊行している。こうした作品の著者としては、極めて適任な人物である。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

このブログが17 世紀の画家の世界から端を発し、第一次、第二次の世界大戦を経て、リーマンショック、そして今日のコロナウイルス・パンデミックの発生に至るまでの

「危機の時代」の様相を回顧・展望してきたのも、来るべきコロナ後の世界を見通す視点を確保するためでもあった。そのためには、かなりの情報量の蓄積も必要だった。ブログ記事の扱う範囲がかなり広範に及んだのもそのためであった。

グローバル・リテラシーの必要

本書を手に取るか否かは別として、この書籍が想定する現代世界を理解するための枠組み作りは、このブログでこれまで筆者が展開してきた考え方にきわめて近いことを記しておきたい。コロナ後の世界がいかなるものとなるか、予断を許すものではないが、他人頼りではなく自らの力で世界を作り上げている仕組みを考えることが必要になる。著者 Haasは、これからの時代に生きるには、世界がいかなる仕組みで動いているか、言い換えると、Global literacy グローバル・リテラシーが必要になると強調している。

本書の構成は次のような4部からなっている。

PART I: THE ESSENTIAL HISTORY

PART II: REGIONS OF THE WORLD

PART III: THE GLOBAL ERA

PART IV: ORDER AND DISORDER

最初の第一部は全編を貫く歴史軸の構成と説明になっている。今回は、この部分をやや詳しく説明しておこう。

歴史軸の起点は、17世紀の30年戦争に始まり、第一次世界大戦(1618-1914)までの期間として、設定される。

現代の国際システムのルーツは、17世紀に求められる。しばしば起きることだが、一つの時代から次の時代への移行の契機となるのは紛争、戦争であることが多い。この時期に起きた画期的な出来事は30年戦争だった。1618年に始まり政治的及び宗教的要素を含むものだった。主要なヨーロッパ諸国が関わり、領地と境界線をめぐって対立した。国境はさほど重要なものとはみなされず、大小の戦い、争いが頻繁に起きた。国境、領地の境界線の取り合いによる変更は絶えることがなかった。

30年戦争の終結はウエストファーリア条約*によってもたらされた。この条約は現代の国際システムの基礎を構築した。ナポレオン戦争までは、比較的平和が続いた。

30年戦争を近代史を考える歴史軸の起点として設定することは、この小さなブログでも同じである。画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールはまさにこの戦争の時期に生まれ、その禍中で活動した画家であった。

本書の構成は次のような4部からなっている。

PART I: THE ESSENTIAL HISTORY

PART II: REGIONS OF THE WORLD

PART III: THE GLOBAL ERA

PART IV: ORDER AND DISORDER

最初の第一部は全編を貫く歴史軸の構成と説明になっている。今回は、この部分をやや詳しく説明しておこう。

歴史軸の起点は、17世紀の30年戦争に始まり、第一次世界大戦(1618-1914)までの期間として、設定される。

現代の国際システムのルーツは、17世紀に求められる。しばしば起きることだが、一つの時代から次の時代への移行の契機となるのは紛争、戦争であることが多い。この時期に起きた画期的な出来事は30年戦争だった。1618年に始まり政治的及び宗教的要素を含むものだった。主要なヨーロッパ諸国が関わり、領地と境界線をめぐって対立した。国境はさほど重要なものとはみなされず、大小の戦い、争いが頻繁に起きた。国境、領地の境界線の取り合いによる変更は絶えることがなかった。

30年戦争の終結はウエストファーリア条約*によってもたらされた。この条約は現代の国際システムの基礎を構築した。ナポレオン戦争までは、比較的平和が続いた。

30年戦争を近代史を考える歴史軸の起点として設定することは、この小さなブログでも同じである。画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールはまさにこの戦争の時期に生まれ、その禍中で活動した画家であった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*ウエストファリア条約

1648年、30年戦争を集結させるため、ドイツとフランス、ドイツとスエーデンの間に締結された諸条約の総称。スイス・オランダの独立、カルヴァン派の承認、ドイツ諸領邦国家の主権確立がもたらされた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

かくして、歴史の軸では、30年戦争から始まり、第一次世界大戦、第二次世界大戦の期間(1934-1945)、冷戦の時期(1945-1985)、第一次冷戦期から今日まで(1989-現在)の期間に便宜上時代区分がなされる。

本書はこうした歴史軸を設定した上で、続いて地球上の主要地域とを結ぶためにヨーロッパ、東アジア・太平洋地域、南アジア、中東、アフリカ、中南米の領域をベンチマークとして歴史軸上の各時期と交差させる。

続いて、グローバル化の時期を設定し、テロリズム、反テロリズム、核拡散、気候変動、移民、インターネッt、サイバースペース、サイバーセキュリティ、グローバルな健康、貿易・投資、通貨・金融政策などを展開させる。

そして、秩序と破綻の領域として、主権・自己決定・勢力バランス、合従・連衡、国際社会、戦争、リベラルな世界秩序、の概念領域を設定する。

本書の細部に踏み込むと、止めどなくなるので、これまでにしておきたい。いずれブログでも機会があれば、さらに立ち入ることにしよう。

本書はこうした歴史軸を設定した上で、続いて地球上の主要地域とを結ぶためにヨーロッパ、東アジア・太平洋地域、南アジア、中東、アフリカ、中南米の領域をベンチマークとして歴史軸上の各時期と交差させる。

続いて、グローバル化の時期を設定し、テロリズム、反テロリズム、核拡散、気候変動、移民、インターネッt、サイバースペース、サイバーセキュリティ、グローバルな健康、貿易・投資、通貨・金融政策などを展開させる。

そして、秩序と破綻の領域として、主権・自己決定・勢力バランス、合従・連衡、国際社会、戦争、リベラルな世界秩序、の概念領域を設定する。

本書の細部に踏み込むと、止めどなくなるので、これまでにしておきたい。いずれブログでも機会があれば、さらに立ち入ることにしよう。

web上では、すでに数多くの動画プレゼンテーションが見られるが、そのひとつをYoutube からお借りして掲載しておこう。

Virtual Meeting: "The World: A Brief Introduction" by Richard N. Haass