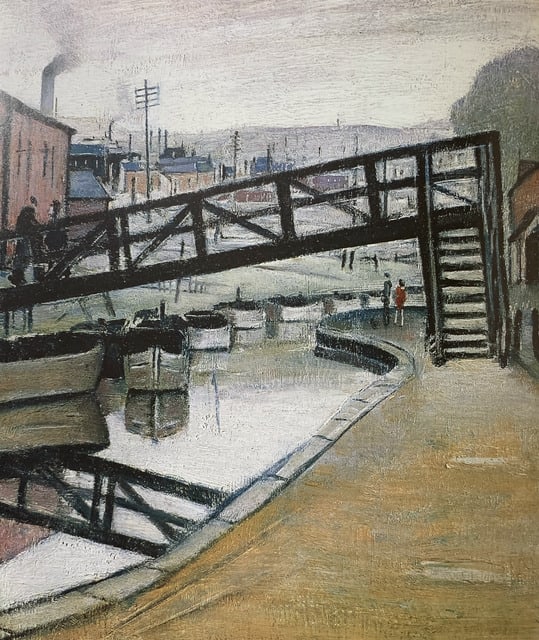

郵便切手となったL.S.ラウリーの作品

ガザ攻撃を非難した国連総長に、イスラエルが反発し、辞任を要求するという事態が起きている(2023年10月24日)。

「戦争」という文字が紙面から消える時代は来るのだろうか。こんなことを考えること自体がナンセンスとほとんど誰もが思っている。現にイスラエルとハマスも何度同じことを繰り返してきたことか。

本ブログで、かねて21世紀は「危機の世紀」となると記してきたが、ウクライナに続き、パレスチナ自治区ガザでの戦争で、その予想は決定的になってしまった。筆者は歴史上、最初の「危機の世紀」とされたラ・トゥールが生きた17世紀以来、危機の時代と美術の関連を追いかけてきたが、地球上に戦争は絶えることがない。

ラウリーと戦争、貧困・・・

第二次世界大戦中、画家ラウリーはマンチェスターの大きなデパートメント・ストアの火災警備員として働いた。その経験は彼の作品で、空中からの光景描写に役に立ったと言われる。

1940年、マンチェスターは爆撃で大きく破壊された。市のヴィクトリア風、エドワード風の建物のおよそ70%が破壊され、650人以上の住民が死傷した。聖オーガスティン・ローマ・カトリック教会(1908年建造)も爆撃で破壊された。破壊された現場は、その後再建される1960年代まで放置されていた。ラウリーの作品には、1945年の破壊された当時を描いたものもあるが、画家は当時、火災警備員、公式の戦争(記録)画家として働いていた。

ラウリーは生涯を通して、イングランド北部、産業革命の中心地において、工業化のもたらした地域の変容を描き続けた。人生後半には、画家として著名になり、画題も大きく拡大し、作品も人気を得るに伴い、経済的にも不自由のない日々を過ごすことができていた。しかし、画家は生まれ育った地を離れることなく、1976年に世を去るまで、サルフォードそしてランカシャー地域の光景を描き続けた。

現代では「美」を体現した作品とは何かという根源的問題について、統一的判定基準はなくなった。「相対主義」は現代の美術史論の重要な基盤となった。ラウリーの作品は、一点、一点を観たならば、これが「美術」と言われかねない作品がないわけではない*。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*ブログ筆者はこれまで「労働の国際比較」をひとつの研究課題としてきたが、関連してかなり以前からジャック・カロ、ハンス・ホガース、オノレ・ドーミエなどの社会批判を含む画家・銅版画家、20世紀初頭の児童労働、L.S.ラウリーなどの産業革命、労働者実態、社会批判などを主題とした画家、写真家などに関心を抱き、一部を記事にしてきた。ラウリーの作品の一部は、大きく変容した産業社会の断面を描写した歴史的記録作品とでも言えるかもしれない。しかし、ラウリーは他の職業には魅力を感じることなく、画家として生きることを心に決めていた。ラウリーの生涯をつぶさに調べてみると、一貫して印象派の修業過程を経て、若い頃から心定めた画家としての人生を全うしている。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この時代、産業革命がもたらした工業化の光景、地域の変貌、富と貧困の2極化の様相は、セピア色の写真として、今日に伝わっている。しかし、その多くは工場や地域の荒涼としたイメージであり、そこに生きた人々の日々の姿を伝えるものは少ない。むしろ小説家であるジョージ・オーウエルあるいは時代は遡るが、チャールズ・ディケンズのような文芸作品などから知りうることが多い。

稀有な画家として

ラウリーは通常の画家が見向きもしない工業地帯の風景やそこに住む人々の日常を描いた数少ない画家であった。ヴィジュアルな絵画作品として、写真を遥かに凌ぐ迫真力で今日の我々の目前に迫ってくる。時に一枚一枚は変哲もない日常の光景の一齣であっても、この画家の作品をある程度見ている間に、画家が生きた時代の空気のようなものが画面から感じられるほとになる。

他方、これまでにも記した同時代人の作家ジョージ・オーウエルは、イギリス、インド、ビルマ、スペインなど、イギリスよりも経済的発展が遅れていたと思われる国々を含めて労働者階級の状態についても、多大な関心を抱いていた。『空気を求めて』Coming up for Air の中で、イギリスの郊外(suburb, 都市の外)の環境について、フラストレーションが高まることを述べている。ロンドンなどの大都市から離れた北西部の工業地帯などは、荒廃した知的関心を生むことのない地域だった。この時期のインテレクチュアルと文化的コメンテイターにとって、’郊外的’とは安っぽく、無慈悲で、何の発想も生まないことと同義だった。今日でも残るイギリスの北部と南部の間の断裂とも見える違いは、昨日今日の問題ではない。

しかし、オーウエルは煤煙で汚れ、スモッグのひどいロンドンを嫌い、エセックス州に住んでいた。ディストピアを描く小説家でもあったオーウエルは、社会に蔓延する貧困、堕落、悲惨な事態を当時の小説、調査などを通して熟知していたが、自ら体験する場に出合わせることが少なかった。1936年、編集者ゴランツの依頼で北西部工業地帯を旅する機会を得た。

オーウエルの没後、彼の伝記的、作品評論を書いたB.クリック*は、次のような事実を記している:

『ウイガン埠頭への道』を執筆するため(工業地帯の)北部に旅するまでは、大工場の煙突や炭鉱の煙突が煙を吐いているのを一度も見たことがないと言ったということを読んだことがある。・・・・・・・

(中略)オーウエルは、ちなみに、この作品は1936年、イングランド北部工業地帯の失業者の状態についての本を書くように、出版社のヴィクター・ゴランツから委嘱されたものである。ウイガンは、木綿工場と炭鉱の双方の閉鎖と操業短縮のために、失業率が高い地域だった。オーウエルがこの仕事で出版社からもらえる報酬は、彼が1年生き延びるに必要な金額のおよそ2倍であった。

(中略)

オーウエルが、イングランド北部の町で経験した次のエピソードも、彼が北部に抱いていたイメージ通りであることを示している:

ジョージ・オーウエルは彼の『ウイガン波止場への道』執筆のための調査でマンチェスターを訪れた。彼は3d.しか手持ちがなかったので、小切手を現金化しようとしたが、断られた。彼はブートル街の警察で保証をしてくれる弁護士を紹介してくれるよう依頼したが、断られた。オーウエルは知らない町で一文なしの状態となった。『恐ろしく寒かった。街路は煤煙でひどい黒色になって凍りついていた。』と回顧している。

*B.クリック(河合秀和訳)『ジョージ・オーウエル:ひとつの生き方』(B.Click, Georrge Orwell; A Life)上、岩波書店、1983年、pp.354-360

L.S.ラウリー《古い道》An Old Street

Public Domain

画家は1909年「マンチェスター・ガーディアン」の美術批評家D.B.テイラーの色調が暗すぎるとの忠告を取り入れ、それ以前より明るいパレットに切り替えていた。これはそのころの作品である。産業革命を経験した北部工業都市の一光景である。画家が家人が寝静まった夜中に制作していたという事情もあってか、色調も技法も単純化されていた。人影が描かれない多数の「マッチ棒人間」、混色の少ない単色の色使い、単純化された構図など、一見すると稚拙にも見える。しかし、それこそがラウリーという稀有な画家が生み出した独自の世界だった。

続く