いつの間にかあたりに増殖した書籍、資料を整理している中に、Anita Brookner. Hotel du Lac (邦訳:アニータ・ブルックナー、小野寺健訳『秋のホテル』)があった。イギリス文壇最高の栄誉といわれるブッカー賞の受賞作(1984年)である。実際に読んだのは、かなり後の1995年頃であった。カズオ・イシグロの『日の名残り』を読み、映画を見た前後である。

あることから心の傷を負った主人公が、友人が手配してくれたジュネーブ、レマン湖畔のホテルで過ごす間の出来事として、話は展開する。鬱屈したストーリーでありながら、静謐な爽やかさと叙情性をもって描かれている。主人公の女性イーディス・ホウプは、ヴァージニア・ウルフに似た容貌であることになっているが、小説自体も『ダロウエイ夫人』を思わせるようなかすかな陰影を感じさせる。

美術史家としてのブルックナー

小説の内容に立ち入ることが目的ではないが、別の点で気になっていたことがあった。そのひとつは、ブルックナーが小説家になる前から18-19世紀のフランス美術史家としてコートルード美術研究所 Courtauld Institute of Art の教授であり、1967年にケンブリッジ大学のスレード・プロフェッサーに任じられていたことである。ちなみに、初代はジョン・ラスキンだった。ブルックナーはこの分野ですでに立派な業績を残していた。Watteau, Greuze, Jacque-Louis Davidなどの著書がある。美術史家としての背景がおそらく小説にも反映するのだろう。淡々としていながらも描写に陰翳があり大変美しい。なぜ、小説を書くようになったか、その背景を知りたくなった。

もうひとつ気になっていたことは、『秋のホテル』という邦訳名であった。原著の英文タイトルは Hotel du Lac であり、邦訳が出てもしばらく気づかなかった。その後、邦訳を手にして「あとがき」を見ると、訳者は名手の小野寺健氏だが、「デュ・ラック」という言葉が読者に分かりやすいものではあるまいとの編集部の考えもあって、『秋のホテル』になったと記されていた。『湖畔のホテル』では平凡すぎる、あるいは軽薄な印象を与えるということだろうか。今日まで気になっていた。

原著と翻訳の間

原題を知らずに邦訳を読んだ場合には、おそらくほとんど違和感なく受け入れているのだろう。確かに人生の秋を思わせるような印象もないではない。しかし、同時に、ジュネーブのレマン湖に近い、特別の設定をされたホテルで静かに繰り広げられるストーリーには、必ずしも「秋」という設定にしない方がよいように思われた。

こうした感想を抱きながら、その後これもふとしたことから読むことになったカズオ・イシグロのA Pale View of Hills (1982)も、小野寺氏の訳で、最初筑摩書房から刊行された時は『女たちの遠い夏』という題名で、なんとなく生硬な感じがしていたが、2001年に早川書房から文庫版となった時には『遠い山なみの光』に改題されている。

小説のホテルとはまったく関係ないと思われるが*、Hotel du Lacという同名のホテルが、ジュネーブ、レマン湖畔に存在する。この小説が刊行される前のことだが、偶然にもこのホテルの美しい屋外レストランで夕焼けに映える湖面のヨットや遊覧船を眺めながら、ひと時を過ごしたことがあった。表題を見るたびに思い浮かべる記憶の底の情景である。

Reference

Anita Brookner. Hotel du Lac. London: Granada, 1985.(『秋のホテル』小野寺健訳、晶文社、1988年)

*かなり知られているホテルであり、もしかするとブルックナーはなにかのヒントを得たのかもしれない。知りたいところではある。

短い旅の道連れに、刊行されたばかりの朽木ゆり子『フェルメール全点踏破の旅』(集英社、2006年)を携えて出かけた。とはいっても、出かける前に半分くらい読んでしまっていた。大変面白い。最近流行の新書版であり、こうした折には最適である。

フェルメール(1612ー1675)は、ラ・トゥールよりも少し後の時代の画家であるが、かなり重なっており、ほとんど同時代の画家といってもよい。活動の舞台はオランダ(デルフト)とロレーヌ(リュネヴィル)と異なってはいたが、それぞれに時代の風を十分に感じとっていた画家であった。

フェルメールも大変好きな画家の一人であり、時々無意識のうちにラ・トゥールとも比較していた。さまざまな理由から両者ともに今日に継承されている作品数がきわめて少ない。いずれもほとんど40点くらいの数しか残っていない。そして、もしかすると、まだ真作がどこかで発見される可能性もあるという点でも類似している。さらに、いくつかの作品をめぐり、真贋論争が盛んに行われてきたという点も共通している。

フェルメールの作品所在地

こんなことを考えながら、この本を読んだ。フェルメールの作品が現存している場所として、朽木さんが訪れたのは、ベルリン、ドレスデン、ブラウンシュバイク、ウイーン、デルフト、アムステルダム、ハーグ、ロッテルダム、ロンドン、パリ、エジンバラ、ワシントン、フィラデルフィア、ニューヨークである。ちなみに朽木さんはニューヨーク在住のジャーナリストであり、今回の試みを実施するには、かなり恵まれた所におられる。

しかし、この旅で33枚の真作とみられる作品を見ることができたが、さまざまな理由で4点は見られなかった。それらはダブリン国立美術館と英国王室コレクションの2点、1990年にボストンのイザベラ・スチュワート・ガードナー美術館から盗まれ、行方が分からない2点である。盗難で行方不明になった2枚はどうにもならないが、ダブリンの「手紙を書く女と召使い」は過去に見ておられるので、ほとんど踏破したことになる。

この本はフェルメールの好きな人には、格好な案内書であり、コンパクトな体裁の本ながら、しっかりと書き込まれた好著である。フェルメールについての書籍は一般書、専門書を含めて数多いのだが、ジャーナリストらしい読みやすい筆致で書かれている。私自身フェルメールについての書籍はかなり読んだ方だが、大変興味深く読むことができた。

ラ・トゥールの場合

さて、その後でラ・トゥールについて同様なことが可能だろうかと考えた。この画家についても真贋論争は盛んであり、いくつかの作品については確定していない。さらに、2005年にマドリッドで発見された「聖ヒエロニムス」のように、専門家たちがまだ十分にお墨付きを与えていない作品もある。

そこで、2005年、東京での「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール展」のカタログを一応の基準として、真作と「認定」?された作品について、現在の所在地を見てみた。それによると、真作とされている作品42点、非真作(グレイゾーン)2点となっている。実際には、これ以外にも、美術家によってはラ・トゥールの作品とするものもある。

いつの間にか「ラ・トゥール・フリーク?」となってしまった私の場合は、1972年のオランジェリー展以降、この画家に関する大きな展示はすべて見る機会があったので、数点を除きほとんどの真作、非真作に対面することができた。作品の状態が悪く、今では外部への出展がなされなくなった英国王室所蔵の作品まで幸運にも見ることができた。非常に幸せな思いでいる。

ラ・トゥールに関する大きな展覧会が近い将来企画される可能性はあまり高くないが、この画家にかなりご執心のプラドあたりがひとつの候補かもしれない。

しかし、これからフェルメールと同じような全点踏破の旅が可能かというと、きわめて難しい。フェルメール以上に全世界に作品の保有者が拡散している。加えて、英国王室を含めて個人所有の作品も意外にある。これらの点を考慮すると、2005年の東京国立西洋美術館での「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール展」は真作の数は決して多くなく、模作がかなり目についた展示ではあったが、日本のファンにとってはまたとない機会であったと改めて思わざるをえない。

資料

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール作品所在地一覧

作品名 地名 国名 所蔵者

1) 聖小ヤコブ アルビ フランス 市立トゥルーズ=ロートレック美術館

2) 聖ユダ(タダイ) アルビ フランス 同上

3) 犬を連れたヴィエル弾き ベルグ フランス 市立美術館

4) 豆を食べる人々 ベルリン ドイツ 国立美術館

5) ヴィエル弾き ブリュッセル ベルギー ベルギー王立美術館

6) 聖ペテロの悔悟 クリーヴランド アメリカ クリーヴランド美術館

7) 聖母の教育 デトロイト アメリカ デトロイト美術研究所

8) ランプをともす少年 ディジョン フランス 市立美術館

9) 妻に嘲笑されるヨブ エピナル フランス 県立古代・現代美術館

10) クラブのエースを持ついかさま師 フォートワース アメリカ キンベル美術館

11) 光輪のある聖ヒエロニムス グルノーブル フランス 市立美術館

12) 手紙を読む聖ヒエロニムス ロンドン イギリス バッキンガム宮殿(王室コレクション)

13) 聖アンデレ ヒューストン アメリカ ヒューストン美術館

14) ゆれる炎のあるマグダラのマリア ロサンジェルス アメリカ カウンティ・ミュージアム

15) 辻音楽師の喧嘩 ロサンジェルス アメリカ J・ポール・ゲッティ美術館

16) 金の支払い ウクライナ ウクライナ リヴォフ美術館

17) リボンをつけたヴィエル弾き マドリード スペイン プラド美術館

18) 蚤をとる女 ナンシー フランス ロレーヌ美術館

19) 聖ヨセフの夢 ナント フランス 市立美術館

20) 帽子のあるヴィエル弾き ナント フランス 同上

21) 女占い師 ニューヨーク アメリカ メトロポリタン美術館

22) ふたつの炎のあるマグダラのマリア 同上

23) 聖ピリポ ノーフォーク アメリカ クライスラー美術館

24) ダイヤのエースを持ついかさま師 パリ フランス ルーヴル美術館

25) 羊飼いの礼拝 同上

26) 灯火の前のマグダラのマリア 同上

27) 大工の聖ヨセフ 同上

28) 松明のある聖セバスティアヌス 同上

29) 槍を持つ聖トマス 同上

30) 肩掛け袋を置いたヴィエル弾き ルミルモン フランス フリリー美術館

31) 生誕 レンヌ フランス 市立美術館

32) 老人 サンフランシスコ アメリカ サンフランシスコ美術館

33) 老女 同上

34) 枢機卿帽のある聖ヒエロニムス ストックホルム スエーデン 国立美術館

35) 煙草を吸う男 東京 日本 東京富士美術館

36) 聖トマス 東京 日本 国立西洋美術館

37) 女性頭部 ヴィック=シュル=セイユ フランス 県立ジョルジュ・ド・ラ・トゥール美術館

38) 荒野の洗礼者聖ヨハネ 同上

39) 鏡の前のマグダラのマリア ワシントン アメリカ ナショナル・ギャラリー

40) 書物のあるマグダラのマリア ヒューストン アメリカ 個人蔵

41) 火をおこす女 ドイツ ドイツ 個人蔵

42) 聖大ヤコブ パリ フランス 個人蔵

非真作

聖ペテロの否認 ナント フランス 市立美術館

聖アンナと幼児キリスト トロント カナダ オンタリオ・アートギャラリー

Reference

朽木ゆり子『フェルメール全点踏破の旅』 集英社、2006年

『ジョルジュ・ド・ラ・トゥール』展カタログ、 読売新聞社・国立西洋美術館、2005年

絵画作品から画家の人となりや個性を推量することは、かならずしも容易なことではない。とりわけ同時代人でないほど、問題は難しくなる。この点は、17世紀の画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの研究においても大きな関心事のひとつであった。しかし、ラ・トゥールについては、画家自身が残した言葉や日記のようなものはなにもない。

作品と画家の個性などは別のものと考え、作品だけを鑑賞すればいいではないかという考えの方もおられよう。しかし、作品と画家の人間的側面、生涯などが分かれば、さらに興趣が深まるだろう。

先日J.M.W. ターナーについての文献を見ている間に、実はこのイギリス最大の国民画家ともいうべき人物のイメージと実像の間の乖離が、時が経つにつれて大変大きくなっていることに興味を惹かれた。実際、ターナーという画家には、かなり現実とは離れたイメージが意図的あるいは巧まずして形成された面がある。前者については、このブログでも触れたことがある。国民的画家としてかなり意識的にイメージ作りが行われたこともあって、才能と環境に恵まれ、「銀の匙」をくわえて生まれてきたような画家というイメージを持つ人もあるらしい。

ターナーはその生涯を通して、そして死後も名声赫々たる人物であるから、さぞかし華やかで社交的で、際だった個性の画家と思うかもしれない。自画像(1799年、24歳時)などを見ると、なかなか好青年に描かれている。しかし、これまでターナーについての研究は汗牛充棟ただならぬものがあるが、画家の個性や人となりについて掘り下げた文献はそれほど多くない。

イギリスにいる間に興味にまかせて、少し資料を渉猟してみたが、どうもこの画家はその多彩で膨大な作品と比較して、人間として記すべきものが少なかったらしい。ある資料は次のように述べている:

「実に困ったことは、ターナーは書くことがないきわめてつまらない人物であることだ(a very uninteresting man to write about)。人物という点でも生活においても、なにも、ひと目をひくような、ロマンティックな、あるいはわくわくさせるようなことがない。この画家の特徴であり、欠点でもあるのは退屈な人間ということである。彼はあらゆる点で卑俗 plebeianであり、どこにもいる労働者や商人であった。......唯一興味あることは、彼がターナーの絵を描いた男だということだ。」*

なんともイギリス人らしい皮肉ではある。しかし、ターナー自身は世渡りは大変うまかったようだ。なにしろ、1799年にはロイヤル・アカデミーの準会員、1802年には27歳という史上最年少の若さで会員に選ばれている。選ばれるまでは大変に人当たりもよかったらしい。しかし、ひとたび会員となった後は、愛想の良さはどこへやら、マナーも悪かったようだ。へきえきしたアカデミー会員のフランシス・ブルジョワ卿が「小さないやな奴(は虫類)」a little reptile と評したところ、ターナーが返した言葉は「でかいいやな奴」a great reptileであったとの逸話**が残っている。

とりわけ、ロンドンのコベントガーデンで生まれ、コクニーとして育った若い頃は行動は粗暴で、負けず嫌い、野卑なところが多かったようだ。さすがに、歳をとり、人生後半になると穏やな面も見られるようにはなったらしい。

しかし、遺書に書かれるまで、二人の娘がいることも隠されていたし、その娘たちを暖かに遇したこともなかったようだ。遺産相続でも自分の作品の保存には大きな関心を持っていたが、娘たちに特別な配慮はしていない。

負けず嫌いなことであったことも、いくつかのエピソードで分かっている。1832年のロイヤル・アカデミーの展示の際、ターナーは自分の淡い緑色で描かれた海の絵が、ライヴァルのカンスタブルが描いた鮮やかな「ウオーターロー橋の開通」の隣に掛けられているのを見るや、自室にとって返し、パレットをとってくるや一言も発することなく、自分の作品の上に赤い絵の具を塗りたくった。さすがにその後で、この部分を浮標(ブイ)の形に描き直したらしいが。びっくりしたのはカンスタブルで、「彼はここにきた。そして銃をぶっ放した」というのがやっとだった。

ターナーのこうした粗野、粗暴ともいえる行動がなにに起因するかは、必ずしも明らかではない。しかし、これまではあまり注目されなかった画家の労働者階級としての出自によるところが多分にあるように思われる。コベントガーデンの理髪屋の息子として生まれたターナーは、やはりイギリス的階級社会のひとつとしての労働者階級の特性をかなり継承していたと思われる。加えて、ターナーの家庭も、家業の理髪店は父親の人付き合いのよさなどで、なんとか維持されていたが、母親が精神を患い常にさまざまな騒ぎが絶えず、入退院を繰り返すなど、およそ正常な家庭の態をなしていなかった。

ターナーも成人して、社会的地位を確立し、栄誉に囲まれる段階になると、対人関係などにおいても奇矯な行動も少なくなり、普通の人間らしさを取り戻している。しかし、社会的階級の特徴が強く根付いていた150年ほど前の時代においては、自らが育った社会的条件から完全に自由となることは難しかったのだろう。画家としての生々しい人間像が明らかにされたからといって、それでこの偉大な画家の作品評価が変わるわけではない。しかし、希有な天才という光り輝く部分が前面に出ていた画家のイメージを、より陰翳と深みを持って描きなおすことができるのではないだろうか。

長い間、栄光と賛美に包まれていたターナーだが、死後150年余の年月を経て、作品と人間を統合した画家の実像が少しずつ明らかになっている。

References

*

Quoted by Andrew Wilton in Turner and His Time, London: Thames and Hudson, 1987, pp.6-7.

**

James Hamilton. Turner. London:Random House, 2004

ブログという得体の知れないものを始めてから、自分はなにをしているのだろうかと思うことがある。今ごろ、どうして妄言を書いているのかと。

このところ何人かの友人、知人が突然、世を去られてしまった。特に一緒に仕事をしたり、懇親の時を共有した人々の場合は衝撃が大きい。(「世間」は狭く、担任の教師まで同じであることが分かった)西洋中世史のA先生も、少し前にお会いした時、そろそろ店じまいを考えているとのお話をうかがい、まさかと思ったが、本当になってしまった。ただご冥福を祈るばかりである。

愚鈍に生き残っている自分に改めて気づく。ブログなど書いている暇があったら身辺整理でもしたらと思わないわけではない。ただ、始めるまでは気づかなかったが、ブログというメディアには、これまで過ごした人生の記憶の断片収集や接着作業のような役割を果たしてくれる面もある。

大体、1-2行のメモから書き始めると、とめどなく広がってしまいそうな場合が多い。記憶の仕組みの不思議さに改めて気づく。友人からは「長いなあ」といわれることもある。テーマもばらばらで「ひとりで書いているの」と疑われることもある。世のブログと比べると、冗漫で現代のスピードにも合っていない。

ブログの長所、短所も分かってきた。この記事に書いているようなことは、ブログのようなメディアには向いていないと思うことが多い。パッチワークのようになって、収まりが悪い。時の経過と蓄積の効果に助けられて、多少熟するのを待つしかない。

しかし、以前の堅苦しいホームページに戻る気もない。思いついた時に書き込めるという自由度はあるが、短かすぎればなんのことか理解できないし、長くなれば読む人に負担になってしまう。結果として、多くの記事は中途半端である。わざわざ読んでくださる方には不要な細事まで書き込んでいることもある。

多少の効用があるとすれば、書いている間に新たな知識を得たり発想が生まれ、連鎖の糸のように拡大し、自分でも驚くことがある。この柔軟さと拡張の可能性は、インターネットの大きな恩恵であることは間違いない。

こんなことを考えながら、この「変なブログ」はなんとか続いているが、いつまで続くのか、自分でもまったく分からない。

スペインのカナリア諸島だけでも、今年はすでに2万人近い アフリカからの密入国者が漂流の末たどり着いたといわれる。他方、推定数千人が海上で溺死などで命を落としている。経済誌The Economist* が 「移民問題偏頭痛」Migration migraine と題して、移民がヨーロッパ全体の問題であることを報じる記事を掲載している。1970年代後半以来、同じような問題が形や場所を変えては、何度となく繰り返し話題となってきた。

2004年5月、EUが加盟国を拡大した時、旧加盟国の多くは中・東欧諸国からの移民労働者受け入れについて猶予・先延ばしの対応をとった。その中で、イギリス(そしてアイルランド、スエーデン)は敢然と?東欧諸国からの移民労働者の受け入れに踏み切った。しかし、先日の記事にとりあげたように、その結果は当初予想の25倍という政府の先見能力の無さを露呈するものとなった。

他方、直近の出来事としては、ヒースロー空港テロ未然防止事件、フランスの「郊外暴動」などもあり、イギリス、フランス、イタリア、オランダなどでは、「移民」は「きわめて重要な脅威」(The Economist )と受け取られるようになってきた。その背景も「外国人嫌い」xenophobiaからテロへの不安、ほぼ明らかになった多文化主義の失敗など幅広い。かくして、移民政策はEU基軸国にとって再び重大な政策関心の対象となっている。

いくつかの国が再び移民受け入れに厳しい方向へと舵を切りつつある。しかし他方、すでに入国、定住している移民が彼らの店を持ち、飲食店を開き、医療サービス分野で働いている現実がある。イギリスで医師の診療を受けると、アフリカやインド系の人たちがきわめて増えていることに気づく。

不法で入国、滞在を続けている人たちへアムネスティ(恩赦)を実施する国、強制送還に頼る国など、EUの中でも移民受け入れ政策は統一されていない。各国とも最後の砦とばかりに独自の政策をとっている。EUの共通移民政策設定の必要は叫ばれていても、各国は自国の利害を盾に同じ政策はとろうとしない。

しかし、EUの半数くらいの国はシェンゲン協定を結んでおり、協定国間ではパスポート・コントロールも実施していない。労働移動の自由はEUの成功した面のひとつであることは疑いない。だが、良いことばかりではない。たとえば、イタリアが不法移民にアムネスティを与えると、彼らはフランスやドイツへ行ってしまう。近隣諸国にとっては迷惑な話である。

イギリスへの中東欧労働者の集中は、近隣諸国が受け入れに厳しい対応をしたために、開いている部分へ集中した結果である。

何度も痛い目にあって、EU基軸国の間には移民労働者政策について協調する必要性が生まれてはいる。しかし、ブラッセルにさらに権力を委譲することには各国とも大きな抵抗がある。移民は国家の最も基本的な国家的自立性nationhoodの根幹に関わるからだ。市民権付与は各国の保持する最後の特権である。

移民(受け入れ)政策は、これまでも決して一方向に急速に進んではこなかった。多くの淀みと逆流を経て今日にいたっている。その流れを正しく読み取らないと、大きなあやまちをおかしかねない。辛抱強く、流れを読むことが必要だと思う。

Reference

"Migration migraine." The Economist September 16th 2006.

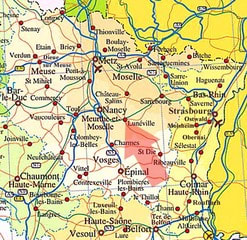

☆しばらくぶりの「ラ・トゥールの世界」、ご関心のある方だけお読みください。

戦火を避けてナンシーなどへ避難していたラ・トゥールと家族がリュネヴィルに戻ったのは、1643年頃と思われる。恐らく戦乱の後で、町はすさまじく荒廃していたことだろう。 とりわけ1638年にはフランス軍がリュネヴィルを占領、暴行、略奪のかぎりを尽くしたといわれるので、画家の以前の工房や作品の多くは戦火の中に失われてしまったと推定されている。

それでもラ・トゥールが1652年に突如死亡するまで、終の棲家として工房を置き、活動していたのはリュネヴィルであった。妻の生まれた地でもあり、画家が活動の中心としてきただけに、執着もあったに違いない。いまやロレーヌの一大名士でもあり、大地主となった画家は、断片的な事実からの推察によるかぎり、さまざまな批判、誹謗の的にもなったようだ。毀誉褒貶の激しい人物であったらしい。それでも、この地を終生の活動の場と選んだについては、それなりの理由があったと思われる。

その後、ラ・トゥール夫妻や息子エティエンヌの家族などが世を去るまで過ごしたリュネヴィルは、どんなところだったのだろうか。17世紀初め、ロレーヌがまだ平和な時期はリュネヴィルは、宮殿や教会、修道院なども多く、活気に満ちていた(この点は、改めて記すことにしたい)。しかし、時代は激しく変化していた。

ラ・トゥール死後のリュネヴィル

長い歴史を持つリュネヴィルだが、今訪れてみると、往時の面影もなく、活気が感じられない沈滞した町(人口21,000人くらい)である。ナンシーからほぼ東南へ車で30分くらいの近さである。街中に残っている教会、シャトー、庭園などが、かつて栄えていた頃をわずかに感じさせるくらいである。

実はリュネヴィルが町として賑わいを取り戻したのは、ラ・トゥールの死後、18世紀になってのことである。18世紀前半、ポーランドの王位継承問題でオーストリアと争っていたルイ15世は、王妃の父親で元ポーランド王だったスタニスラス・レクザンスキを一代限りで、ロレーヌとバールの両公国の君主とすることで、オーストリアと合意した。そして1766年にスタニスラスの没後、ロレーヌはフランス領となった。

スタニスラス王はナンシーに王宮を置き、ロココ様式の華麗な街づくりを行った。現在ユネスコの世界遺産に指定されている。

他方、リュネヴィルではヴェルサイユ宮殿を模した新宮殿の造営が行われた。今日訪れてみて驚くのは、まさにミニ・ヴェルサイユである。実際、「ロレーヌのヴェルサイユ」と呼ばれていた。スタニスラス王は、この宮殿を好み、しばしば滞在したらしい。

栄枯盛衰の跡

大変残念なことに、2003年1月に火災が発生し、折からの強風に煽られて大火災となり、内部の調度を含めて重要な部分を焼失してしまった。火災や補修費用などの影響で、今はすっかり荒れ果てている。訪れる人も少なくなった。しかし、歴史的にも大変関心を惹くところである。そのためもあって、当時の栄華を偲ばせる立派な文献が最近出版されている*。予想以上に壮大・華麗な宮殿であったことが分かる。

今はフランスでもあまり訪れる人がいないリュネヴィルだが、この町はリュネヴィル焼という陶器でコレクターの間では知られている。1748年、ジャック・シャンブレット(Jacques Chambrette )という人が、この地に工房を作ったことで知られている。しかし、ロレーヌには、シャンブレットの工房以前にも、豊かな陶器づくりの歴史があったようだ。リュネヴィル焼は、白地にロレーヌの花々、鳥などが描かれた美しい陶器である。 当時、フランスで流行した中国陶器の輸入もこの工房の発展を支えた。スタニスラス公も、この陶器を愛したらしく、シャンブレットの工房は、「ポーランド王御用達工房 “Royal Factory of the King of Poland”) 」とされた。

リュネヴィルの宮殿にも多数の美しい陶器が置かれていた。ラ・トゥールの工房の所在地などについては、何も残ってはいないが概略の場所は推定されている。今は人気も感じられないほど静まりかえり、時の流れに忘れ去られたような町である。栄枯盛衰はいずこも同じだが、ここにくるとその感はひとしおである。

Reference

*

Jacques Charles-Gaffiot. LUNÉVILLE: Fastes du Versailles lorrain. Éditions Didier CARPENTIER, 2005.

秋晴れにはほど遠いが、大分過ごしやすくなった日の午後、竹橋の東京国立近代美術館へ出かける。『モダン・パラダイス』と題する特別展を見ようと思った。大原美術館と東京国立美術館のいわば目玉作品の共同出展といってよい。

『モダン・パラダイス』の主題の下で、油彩、日本画、写真、ブロンズなどを含む作品は、5つのサブ・テーマに分類されて、展示されている:

I 光あれ

II まさぐる手・もだえる空間

III 心のかたち

IV 夢かうつつか

V 楽園へ

「東西名画の饗宴」と題されているが、ややオーバーな表現ではある。そして、メイン・テーマとサブ・テーマの関係も、分かりにくい。テーマにこだわると見る方が混乱してしまう。なぜこの作品を、ここに置くのかという思いが先にきてしまう。作品の印象はかなり受け取る側の状況で左右されるからだ。「モダン・ケイオス」ではないかと揶揄したくなる。

途中からテーマ説明を忘れて、虚心坦懐に鑑賞することにした。テーマと作品選択がうまくフィットせず、全体としての満足感はあまり高くない。

それでも、菱田春草「四季山水」、安井曽太郎「奥入瀬の渓流」、ジョヴァンニ・セガンティーニ「アルプスの真昼」、ジョルジュ・ルオー「道化師」、中村彝 「エロシェンコ氏の肖像」、岸田劉生「麗子肖像(麗子五歳之像)、富岡鉄斎「蓬莱仙境図」など、久しぶりに再会できて懐かしかった作品もあった。藤田嗣治「血戦ガタルカナル」まで出品されていた。かなりのエネルギーが傾注されたと思われる凄絶きわまる作品である。この制作をした時の藤田の心情はどんなものだったのだろうか。

常設展の方へもまわったので、思いがけずも見ることになった鶴田吾郎の戦争画「神兵パレンバンに降下す」などとも重なり、「モダン・パラダイス」のイメージは、ついに浮かばずじまいだった。

ターナー、カンスタブルについて書いてみると、ゲインズバラThomas Gainsborough(1727-88)についても触れないわけにはいかない。風景・肖像画家としては、ゲインズバラの方が時代の点でも50年近く先に生まれている。ゲインズバラもイギリス人の大変好む画家である。

この画家の生地は、かつて仕事で訪れたエセックス大学(コルチェスター)の近くでもあり、「カンスタブル・カントリー」ともきわめて近接しているので、何度か訪れた思い出の地でもある。イースト・アングリアののどかな田園地帯を楽しみながら、ドライブしていった。

ゲインズバラの生まれた場所は、カンスタブルが生まれた場所と大変近いサフォークのサドベリーである。ここに「ゲインズバラの家」Gainsborough's House として生家が保存されている。今は画家の作品や制作状況を保存する画廊・美術館になっている。版画などを制作する教育用の工房なども併設されている。イギリスの大画家の生家で、今日公開されているのはゲインズバラの家だけらしい。サドベリーのマーケット・ヒルには、この町が生んだ著名画家として、ゲインズバラがパレットを持った銅像が建っている。

画家の実家は服地商であった。当時としてはかなり裕福な家であったと思われる。現在の家は父親がジョージアン・ファサードをつけたりしているが、500年以上経ったイギリス家屋の伝統を受け継いでいる。庭には桑の木が多数植えられており、トマスの生まれた頃には、すでにかなり大きくなっていたと思われる。

母親が大変教養深い女性であり、子供の画才を認めて幼いトマスに花の絵などを教えていた。トマスも画家として身を立てることを考えて、1740年、13歳の時にロンドンに出て、何人かの画家の工房で修業した。フランスの版画家グラブロにも師事した。ゲインズバラの作品には、銅版画も含まれている。

ゲインズバラは、とりわけ肖像画と風景画に優れた才能を発揮した。1768年にはロイヤル・アカデミーの創立会員の一人となっている。この画家についても、色々と興味深い事実を知ったが、ここでは、「ゲインズバラの家」を紹介するポスターとなっている少女の肖像(画像イメージ)の背景について書いてみたい。

実はこの美しい少女の肖像画は、元は少女(姉と思われる)と少年(弟)が同じ画面に描かれていた。なんらかの理由で二つの作品に切り離された。1740年代、ゲインスバラが10代の修業時代の作品である。描かれているのは、姉と弟であると思われている。しかし、それが誰であったかは分かっていない。少女の肖像画が発見された6年ほど前から、少年の肖像画は「ゲインズバラの家」にあったことが知られている。そして、今は最初に画家が描いたように並べて展示されている。

ゲインズバラの「姉と弟」はこうして再会することになった。ミステリーは、なぜこれが切り離されたのだろうかということある。大変美しい作品であり、さらに探索してみたい気になった。

ベルリンのテンペルホフ空港についての新聞記事を読む。1941年に完成してから今日まで、文字通り現代史の大激動を見つめてきた、世界でも希有な空港である。

このごろはベルリンへ行くにも、テーゲル空港へ降りることがほとんどで、しばらく利用したことはない。しかし、「壁」の崩壊前にも、この空港から発着したことがあり、名前を聞くとさまざまな感慨が頭をよぎる。「壁」崩壊前は日本からはアエロフロートで行くか、フランクフルトなどで乗り換えてベルリン入りしていた。テンペルホフ空港はよく使われていた。フランクフルトからは、確かパンナムが乗り入れていたと思う。

はからずもアエロフロートのイメージまでよみがえってきた。軍用機を改造したイリューシンやツボレフは機体の後尾の座席に割り当てられると、座席数が減り、結露した水が天井から落ちてきた。赤軍将校などが搭乗してくると、一般客が下ろされたりしていた。

冷戦下の時は、どこからテンペルホフに入るにしてもかなり緊張していた記憶がある。冷戦の雰囲気に加えて、この空港にはナチス時代を伝える雰囲気がいたるところに浸透していたからである。ヒトラーの時代、お抱え建築家アルベルト・シュペーアのゲルマニア構想の一環として、ナチス時代の設計思想をそのままに残していた。

以前にも記したが、冷戦の時代、空港守備隊の形容しがたい色の制服とブーツ、戦車にはどぎもを抜かれる思いをした。いかに世界で初の都市型空港であり、歴史的重みを持っているとはいえ、思わず踏みとどまるほど衝撃的であった。

この空港は、ベルリン市内に位置し、外部からみても内側に空港があるとは思われないほど、コンパクトである。今では大型機は離着陸できないが、当時は世界の最先端を誇ったのだろう。それでも、当時の空港需要の10倍が想定されていたといわれる。ヒトラーの妄想がその裏にあったとはいえ、その後の航空業界の発展がいか瞠目すべきものであるかを思わせる。

1948年、ベルリン封鎖の時は、フランクフルトなどからほとんど1分間に1機の割合で物資輸送が行われたという。ベルリンという都市が経験した数奇な歴史を改めて思い起こす。

10月11日、メディアはヒトラーの伝記作家であったヨアヒム・フェスト Joachim Fest 氏の死去を報じていた。都市騒音、機能などで存否が議論されてきたテンペルホフ空港も一応来年末には閉鎖が予定されている。急速にセピア色の世界に入って行くこの時代をなんとか記憶にとどめたい。

References

テンペルホフ空港の保存を求める協会HP

http://www.jedelsky.de/flughafen_tempelhof/

「奇想遺産テンペルホフ空港」『朝日新聞』日曜版、2006年10月10日

http://www.be.asahi.com/be_s/20060910/20060901TBUK0022A.html

John Constable

Dedham Val

1802, Oil on canvas, 145 x 122 cm

Victoria and Albert Museum, London

ターナーとコンスタブル John Constable (1776-1837)は、両者ともにイギリスを代表する風景画家である。コンスタブルはターナーより1歳年下である。二人とも、イギリス人が好む画家の5指に間違いなく入るだろう。しかし、以前のブログに記したように、コンスタブルが王立アカデミー会員に推薦されたのは53歳であり、同様な出発をしたターナーが27歳で会員の栄誉を受けたことと比較すると、同時代の評価にはかなりの差があった。ジョン・ラスキンなども、コンスタブルのやや保守的な画風に批判的であった。しかし、コンスタブルの風景画は一貫してたんねんに描かれ、画風が大きく変転したターナーにはない素晴らしさがある。

その風景画は日の光や雲とともに移ろう自然の美しさを新鮮な筆致でとらえ、イギリスよりもむしろフランスで高い評価を得ていた。ロマン派やバルビゾン派に影響を与え、印象派の先駆ともなった。製粉業者の息子として生まれたコンスタブルは、生まれ故郷サッフォークをこよなく愛していた。この地域は、今ではコンスタブル・カントリーと呼ばれ、美しい自然を残している。

今年の8月末まで、テート・ブリテンで「コンスタブル:素晴らしい風景画」Constable The Great Landscape と題した特別展が開催されていた。今回の見物は、この画家の作品の特徴のひとつである6フィートの大カンバスである。画家自らが「6フィートのカンバスを前にしないと仕事をしているような気がしない」(ジョン・フィッシャーへの手紙、1821年)と述べているように、画家が生涯で最も力を入れた作品である。

これらの作品はコンスタブルの制作活動の中心を構成していたが、画家の活動していた時代にすべてが集められたことはなかった。今回の特別展では同寸大の下絵(スケッチ)も同時に展示され、こちらの方が筆触が伝わり、感動が大きいほどである。

展示は9作品について、スケッチとの対比がなされ、合計で65点が出品された。ハイライトはストアー渓谷 Stour Valleyを描いた連作で、画家の生地でもあり、長い制作活動の拠点でもあった場所が情感豊かに描かれている。ターナーと見比べていた頃は、コンスタブルは少し退屈な絵だなと思ったこともあったが、年齢を重ねるとともに段々好きになってきた。

コンスタブルが主として描いた地域 Constable Countryは、1990年、1994-5年にケンブリッジからボロ車を運転して何度か訪れた地であり、思い出が深い。コンスタブルときわめて近くのサドバリー Sadbury, Suffolk に、50年ほど先に生まれたゲインズバラの家を訪ねたこともあった。ゲインズバラも好きな画家の一人だが、これは改めて書くことにしたい。

Reference

Anne Lyles and others eds. Constable The Great Landscapes, London: Tate, 2006, 219pp.

本書は今回の特別展のカタログとして編集されたもので、大変美しい仕上がりで、コンスタブル愛好者には一見をお勧めする。

このブログでも時々取り上げてきた日本の医療問題だが、「医師の需給に関する検討委員会報告書」*が公表された。たまたま医療・看護スタッフに関する小さな調査に関係したこともあって、昨年末に公表された「看護職員需給見通しに関する検討会報告書」**と併せて読んでみた。後者はすでに読んでいたが、改めて読みなおした。どちらについても、空虚な読後感が残るばかりである。地方の医師不足の危機ばかりでなく、日本の医療・看護は問題山積である。しかし、これらの報告書はあまりに楽観的で、すでに露呈している問題を指摘するばかりで、踏み込んだ実効性のある対応策をほとんど示していない。

需給を超える問題

医療・看護の実態に多少なりとも立ち入ってみれば明らかな通り、問題は単なる需給の数合わせが作業の内容ではないはずだ。これらの報告書を読んで、誰も今は医師が足りなくても、2020-2025年には医師は過剰になるといわれて、納得するだろうか。あるいは看護師も今は不足しているが、次第に需給が収斂して行くと思うだろうか。日本の将来について国民の多くが感じている漠然たる不安の背景には、将来の健康、医療支援の仕組みへの信頼度が揺らいでいることも大きい。

医師についての報告書は現在は医師も不足しているが、いずれ供給も増え、生産性も向上し、疾病予防など需要の適正化がはかられ、15-20年すれば需給は一致するとしている。しかし、医学部の定員を少し増やし、地域間の流動性を多少増やしたところで、日本の医療の危機が解消するとはとても思えない。日本人の病院志向が短い期間に顕著に変わるとも思われない。現在の危機は、過去の誤った判断(医学部定員削減など)の上に成立しているともいえる。このままでは人口推計の誤りをまた繰り返すようなことになりかねない。

医師を含めて、医療・看護スタッフの増加をはかるには教育・養成制度から始まって、長い時間が必要である。実効が感じられるまでには長い年月を要する。医師や看護師の増員をはかり、流動性を増進するについても、かなり多数の施策を強力に導入しなければ効果が見えてこないだろう。ばらばらな施策の体系化も必要である。

必要なグローバルな視点

報告書にはさまざまな疑問がある。ひとつの例を挙げてみよう。この予測では医師の数を増やすのは「新しく養成するか」、「外国から招聘する」のいずれしかないが、外国人医師の受け入れは国際的に医師の頭脳流出が問題視され、批判を浴びているので有効ではないと初めから検討自体を斥けている。

それでは、どうして政府は看護師については受け入れることにしたのか。医師は受け入れないが、看護師は受け入れるという決定自体理解しがたい矛盾である。

それ以上に、グローバル化が進む時代で、医療、看護スタッフ、そして患者がすべて日本人のみというイメージ自体が時代錯誤である。こうした純血主義はきわめて恐ろしい。

いくら形の上では専門的職業の開放をうたい、在留資格に「医療」を掲げても、運用で入れなくするという日本のお得意の対応が続いている。

グローバル化の怒濤は容赦なく押し寄せてくる。むしろ、医療・看護の国際化が不可避であることを前提にして、いかに日本の医療・看護体制を再構築するかという視点に立てないのだろうか。外国人とさまざまな場での相互経験を積むことなしには、医療・看護も進歩はないし、国際化を語っても空論にすぎない。

References

*厚生労働省『医師の需給に関する検討会報告書』、平成18年7月

**厚生労働省『第六次看護職員需給見通しに関する検討会』報告書、平成17年12月26日

ポーランドからの鉛管工

ヨーロッパ各国の移り変わりを見ていて、この20年くらいの間に随分移民が増えたという印象を受ける。長らく住んでいるとかえって違いが分からなくなるが、少し間をおいて訪れると変貌ぶりがはっきり見えてくる。

特に注目を集めている国のひとつイギリスの最近の動きを見てみよう。中東、アフリカ諸国、中国系の人々の増加が目立つ。かつては日本人で溢れていたような地域も、圧倒的に中国人が多くなっている。ケンブリッジ、オックスフォードなどの大学町でも、10年ほど前は少なかった中国人学生が驚くほど増えた。出会う東洋人は、ほとんど中国人である。

想定が狂ったイギリス

イギリスばかりでなくEU諸国間の変化も大きい。ここで注目したいのは、2004年5月にEUが拡大したとき、旧加盟国15カ国の中でわずかにイギリス、アイルランド、スエーデンの3カ国だけが東欧からの出稼ぎ労働者を受け入れるとの方針を表明した。他の旧加盟国は受け入れに慎重だった。これでは間違いなくイギリスへ新加盟国からの出稼ぎ労働者が殺到するだろうと思っていた。ところが、イギリス政府は「想定内」に収まると公式発表していた。結果はかなりの「想定外」になってしまった。

イギリスは2004年EU拡大時に、外国人労働者の滞在制限を最大で7年まで延長した。その結果、特に入国が多かったのはポーランドからの出稼ぎ労働者で、農業、建築、工場、レストランなどでの就労が目立った。たとえば、鉛管工としての入国が難しいと分かると、自営業として入国管理をくぐり抜けるということまで行われた。

新たに加わるルーマニアとブルガリア

このブログでも書いたことがあるが、来年2007年1月に、EUはさらに加盟国に受け入れ対象を拡大することを要請していた。現時点では2004年に参加した東欧8カ国に、ルーマニアとブルガリアがさらに加わることになっている。

イギリス政府はこれらの2カ国にも同様な対応をする予定だが、閣僚たちは考え直しているようだ。 8月20日貿易省のアリステアー・ダーリング氏は、ルーマニアとブルガリアからの出稼ぎは「管理下に置かれる」 managedと述べた。

イギリスが移民受け入れの姿勢を考え直しているには、いくつか理由が考えられる。テロリストへの警戒感が再び高まったこともその一因である。

そして、受け入れた出稼ぎ労働者が必ずしも帰国しないこともやっかいな問題となっている。しかし、最も大きな政治的当惑を引き起こしたことは、出稼ぎ労働者の入国数が政府の予想をはるかに越えたことであった。

ポーランドと他の7カ国がEUに加入するに際して、イギリス政府が行った予測は大きく外れてしまった。最初の10年間は年間ネットで13,000人くらいの出稼ぎ目的の入国者があると予測していた。 しかし、8カ月22日に発表された結果では、2004年5月から06年6月のほぼ2年間に、イギリス国内で就労ヴィザで入国した東欧からの出稼ぎ労働者の数は実に42万7千人だった。

これらの中にはポーランドからの鉛管工の場合に問題となった自営業 self-employedとして働くようなまぎらわしいケースは含まれていない。これらを考慮すると内務大臣の言では、60万人近くになってしまう。

史上最大の流入か

ロンドン・ユニヴァシティ・カレッジの移民問題の専門家ジョン・サルト氏は,2004年5月以降の移民の流れは、イギリス史上でも最大のものという。もっとも17世紀末のフランスからのユグノーの流入は、人口比では最大であったかもしれないという。

当初、外国人出稼ぎ労働者受け入れは、プラス効果が大きいとしていたイギリス政府だが、最近の閣僚発言は、目立って歯切れが悪くなってきた。さらに出稼ぎ移民が増加するとなると、移民は労働党にとって最大の政治的問題点となりそうである。しかし、トニー・ブレアー政権は今のところ経済的利益は政治的リスクとなんとか引き合っているとしている。

イギリスに限ると、確かに過去20年間で労働人口は最も伸び、短期的にはインフレ抑止効果が大きかった。エネルギー価格と物価上昇に対して、労働市場の競争圧力は賃金上昇をなんとか押さえ込んだ。

移民の影響

マクロ経済上の影響はまずまずとはいえ、分配上は問題が多い。外国人出稼ぎ労働者の5分の4は時間給4.5から6ポンド($8.50)の間に分布している。他方、全労働者の5分の1以下が時間賃率6ポンド以下である。出稼ぎ労働者は明らかに下層分野の労働に従事している。東欧からの移民に職を奪われた者も増えた。とりわけ、イスラム教徒の若者には風当たりが厳しくなった。

これでは福祉給付をうけている者が労働市場へ戻るインセンティブがなくなってしまうと懸念する者もいる。別の問題は、出稼ぎ労働者で家族を同伴する者が増えており、小学校などで対応が問題となっている地域もある。以前は、こうした外国人の集住するのはロンドンなど特定地域であったが、今は全国的問題となっている。

ルーマニアとブルガリアはEUでも最貧の国であり、ポーランドなどからの出稼ぎ者よりもイギリスへ働きに来たいかもしれない。

他国が制限的なのに、自国だけが開放する政策は、今回のイギリスのような事態を招きかねない。グローバル化が進展した現代世界では、情報は瞬く間に伝わる。地球の反対側からも働きに来る時代である。日本の自動車工業はブラジル日系人労働者がいなかったら、「動かない」とまでいわれている。少子高齢化は厳しくなるばかり、いったい日本はどうすべきなのか。既成事実をなし崩しで積み重ねるばかりで、将来への国民的議論が生まれない不思議な国である。

Reference

"Second thoughts", The Economist, August 26th 2006.

「移民国家日本」Newsweek 日本版、2006年9月13日

視点を変えると、ターナーという巨匠のイメージはかなり変わってくる。この画家については、生前からかなり積極的にそのイメージをある鋳型に入れ、定型化することがなされてきた。ターナーのイメージづくりに大変貢献した人物として、ジョン・ラスキンがいたことはよく知られている。ラスキンは自らターナーの助言者(メンター)、父親代わり、そして批評家役をもって任じていた。ラスキンはターナーを生前から一貫して賞賛し続けた。ラスキンは、ターナーが国民的大画家として名を上げ、浪漫な作風で目を楽しませ、作品が国家的財産となることを望んでいた。

しかし、イメージづくりの過程でラスキンはターナーの別の側面をあえて無視していた。ラスキン はターナーの天才性を見抜いていたが、それがどこからくるものかは分かっていなかったと評論家のA.A.ジルは言う。

ラスキンの功罪

前回記したように、ターナーには暗い印象を与える絵や官能的な作品が存在することは知っていたが、ラスキンはこれらをあえて無視して評価しなかった。そして、これまで浸透してきたターナーのイメージは、おおかたこのラスキンの鋳型に鋳込まれたものだった。とはいっても、ターナーという巨匠を記憶に残すために、ラスキンが果たした大きな役割も十分認めなければならない。

しかし、ラスキンがターナーを評価したあまりにその実力がなかなか認められなかった同時代の画家もいた。ターナーはわずか27歳の時、王立美術院の正会員に推挙されたが、一歳年下のカンスタブルが正会員に選ばれたのは、26年後、画家が53歳の時であった。(ちなみに今年6月1日から8月28日までテート・ブリテンで、著名な6フィート・カンバス six-foot canvasを集めたカンスタブル特別展が開催されていた。これについても、いつか記してみたい。)

時は移ろう

しかし、ジルが指摘するように、ターナーについてはこうして創られ世に広まったイメージとは別の側面があったようだ。ジルによると、ターナーの画風にはイギリスのもうひとつの伝統でもある、ラディカリズム、非国教主義、不調和、神秘主義的側面などが深く関わっていた。それは前回に記したターナーの労働者階級という出自にもよるのだろう。

ターナーの作品はあまりに多く、油彩画約300点の内、半分くらいしか展示されたことがない。水彩画、スケッチなどは70点くらいしか展示されていないという。この画家は国民のために、すべての作品を残していったのだ。ターナーの死後これまでに実物を見た人が100人に充たないような作品も多いといわれる。

ターナーを国民的芸術家に仕立て上げるため、ラスキンはかなり取捨選択をしたようだ。ターナーが常に身辺に携えていたスケッチブックも、ラスキンの好みで優れた作品を抽出するためにばらばらにされたという。元来、旅好きの画家が特定のテーマで描いたスケッチブックの体裁が壊れてしまった。幸い、作成年月日などが付されているので、復元され新たなターナーの発見が始まっているようだ。

この画家は生涯を通して絶えず描き続けていたらしい。宴席でも退屈すると、すぐにスケッチをしていた。そのため、スケッチブックには、ワインの飛び散った跡、いたずら書き、ベルタワーや牛だけを描いた手帖もあるという。旅路の途上などでも、ある瞬間の情景をさっと描き、移ろう自然の有様を記録している。以前にもこのブログで記事にしたこともあるが、移ろい行く瞬間に画家の目と手が直ちに反応したのだろう。ターナーはその後のことなど眼中になく、まさにその一瞬を描きたかったのだ。

水彩を見る目

ターナーは油彩よりも水彩画家として著名で尊敬されていた。英国の水彩画は19世紀を通して栄えたが、その後アマチュアの引退後の楽しみになってしまった。しかし、ターナーの水彩は素晴らしいものであった。 水彩は油彩と比較して、退色が早く進む。今ではかなり色あせてしまった作品もあるらしい。とりわけ、この画家は赤色が好きであったらしい(この点もかつてブログで書いたことがある。)しかし、いずれにせよ、ターナーの水彩技法は空前絶後のものであった。

水彩画を鑑賞するには、油彩画とは違った見方が必要であるとジルはいう。「水彩画を見る最も良い方法は、ガラスを通さず、近づいて見ることだ。絵の力、輝きと親密さがあなたの頭脳を燃え上がらせ、目をきらきらさせるだろう。」

References

ターナー References オリヴィエ・メスレー(藤田治彦監修、遠藤ゆかり訳)『ターナー 色と光の錬金術』創元社、2006年 (Olivier Meslay. Turner: L’incendie de la peinture. Paris: Gallimard)

"Turner The Making of a master "by A.A.Gill. The Sunday Times Magazine, June 4, 2006.

上の方に置かれていたThe Sunday Times Magazine のターナー特集*が目について、座り込んで読んでしまった。「巨匠が創られるまで」と題した同誌の批評家ジルA. A. Gillによる巻頭論文である。(この号には「女系が昇る国」Land of the Rising Daughterと題した日本の皇室をめぐる興味あるレポートも掲載されている。)

型にはまったイメージ

イギリス近代絵画史における最大の巨匠ともいえるターナーについては、これまで画壇を含めてかなりはっきりしたイメージが浸透していた。夏目漱石の「坊ちゃん」にまで登場するのだから、日本人の間でも良く知られている。「ターナーの絵のようだ」とはそこに、あるイメージが作られて存在していることが前提になっている。日本語の文献もかなりの数に上る。しかし、この研究し尽くされたと思う大画家にも、まだまだ多くの謎の部分が残されているようだ。

ターナーは、生前は芸術家としてこれ以上ないほどの名声をほしいままにし、作品は遺言によってイギリス国民に残された。ターナーほど自分の死後、作品がいかにあるべきかを考えていた画家はないといわれる。彼は遺言書に作品を保存するためのギャラリーを作るように記し、1851年に死去した時、140,000ポンド(今日の額で1100万ポンド)というそれに十分な資産も残した。しかし、例のごとく相続人たちが遺言書に異議を唱え、判決の結果、ロンドンのナショナル・ギャラリーに作品展示のためのギャラリーが恒久的に設置された。そこには約300点の油彩画と2万点近いデッサン、スケッチが収められた。

しかし、ターナーの作品は実際には3万点近くあったのだ。このターナー紹介論文を書いたジルは、テートのギャラリーは狭すぎて、「ソーシャル・サービスのドロップイン・センターに美しい陸上競技選手が列をなしているようだ」と、辛辣な批評をしている。

ターナーは油彩画ばかりでなく、多数の水彩画も制作していたことで知られている。水彩画は生涯を通して描いている。むしろ水彩画を通して、この画家の真髄は知りうるといえるのかもしれない。ジルは、水彩、デッサン、スケッチなど、あまり実物に接した人のいない作品群を見ると、ターナーの別の世界が見えてくるという。

労働者階級としての血のつながり

事実としてはよく知られていることだが、ターナーは1775年コベントガーデンの理髪師の息子として生まれた。階級社会のイギリスの分類では、イーストエンドの労働者階級に属することになる。家庭は決して平穏で安定していたわけではない。父親の店自体は繁盛していたが、母親は鬱病で入退院を繰り返していた。しかし、父親は息子の才能に気づき、画業で身を立てることを勧めた。そして、理髪店をやめて、息子の工房を設け仕事を探した。Turner & Son.工房?である。母親とは惨憺たる関係であったが、この父と息子の関係は大変良かったらしく、父親は息子の生活に付き添い、金銭管理からアトリエの整理まで面倒をみていた。

職業は代わったが、労働者階級としての出自は、息子ターナーにとって重要な意味を持っていた。美術は彼の新たな職業となったが、労働者階級としてはぐくまれた意思のあり方、志や誇りを持っていた。画家として大成し社交界でも一大名士となるが、ターナーは騎士道気質は持っていなかったし、上流社会とは本質的な所で距離があったようだ。

画家としての生涯で、作風も大きく変わったことはよく知られている。とりわけ、1829年の父親の死に大きな影響を受けた。実物を見たことはないが、ゴヤのようなイメージの作品もあるという(Death on a Pale Horse)。

ターナーは世の中で知られている作品とはかなり異なる暗い絵や官能的な作品も制作していた。さらに、この画家は正式な結婚はせず、生涯独身とされてきたが、遺言書には二人の娘がいることが記されていた。われわれが知るターナーは、どれだけこの画家の真のイメージに近いのだろうか。長くなりすぎたので、次回のお楽しみに。

References

オリヴィエ・メスレー(藤田治彦監修、遠藤ゆかり訳)『ターナー 色と光の錬金術』創元社、2006年 (Olivier Meslay. Turner: L’incendie de la peinture. Paris: Gallimard, 2004.)

最近、日本語版が刊行されたが、同じシリーズの『ジョルジュ・ド・ラ・トゥール』と同様に、ハンディで良くまとまっている。しかし、基本的スタンスはこれまでのターナーのイメージを踏襲している。

*

A.A.Gill. "The Making of A Master." The Sunday Times Magazines, June 4, 2006

一日が過ぎるのがとても早いと感じるようになってからどれだけ経つだろうか。今年の夏もいつの間にか過ぎ去っていた。とはいっても今の気分は、いつもの夏の終わりという感じではない。なんとなく晩夏というイメージが濃くなっている。

夏の間は小さな仕事と旅が続き、気づいてみると秋が近くまで忍び寄っていた。地球の各所で酷暑が報じられていたが、幸いそうした時には涼しい所へ旅に出ていたりで、難渋した日々はほとんどなかったのは救いだった。

このごろは酷暑の時期が早まっているような気もする。10年くらい前までは、終戦記念日の頃は真夏の盛りで、蝉の声も沢山聞こえていたような印象がある。

ヨーロッパ大陸も今年は7月頃が一番暑かったのではないだろうか。クーラーは基本的になくても夏を過ごせる国であったが、このごろは必ずしもそうではないようだ。クーラーを設置したホテルも少しずつ増えてきた。そのイギリスでも8月に入ると秋のような肌寒さを感じる日もあった。他方、ニューイングランドに住む友人から、今年はこれまで経験したことがないひどい暑さというメールが入ったのも7月だった。

夏の間に読みたいと先延ばしにしていた書籍や資料は、ほとんど手つかずに山積みになっている。どれもそれぞれに興味深く、ゆっくり読んでみたいのだが時間は容赦なく過ぎて行く。この「滞貨」の山を少しずつ片づけるのがこの秋の仕事になりそうだ。