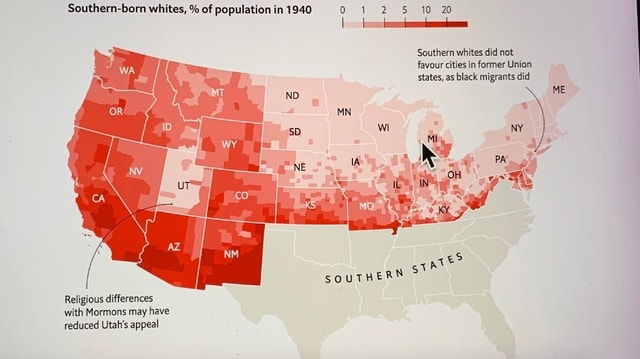

★モルモン教の本山のあるユタ州は、宗教上の差異で魅力が少なかったのかもしれない(左UT)

他方、アメリカではこの10年くらいの間に、南部への関心は急速に拡大し、新たな議論と研究のテーマとなってきた。ひきがねとなったのは、トランプ大統領という異色の人物の登場であった。南部の保守性の根源について新たな視点での研究や関心の掘り起こしが進んでいる。ここでは、その中から最近ブログ筆者の目に止まった記事*を紹介しつつ、最近の南部についての関心の高まりの意味を考えてみたい。

ちなみに、アメリカでは共和党を支持する傾向を持つ州を「赤い州」red state、民主党を支持する傾向がある州を「青い州」blue stateと呼ぶ。特に、2000年の大統領選挙に関わる紛争を契機に、保守とリベラルの対立激化、それを定める地域性が、南北戦争以来の対立のごとく、大きな注目を集めるようになってきた。一体、この色を定める要因は何だろうか。

*“The Other Great Migration” The Economist, April 1st 2023

ブログ筆者は長年にわたり、人口・労働力移動の問題を研究対象のひとつとしてきたが、その出発点はアメリカ綿工業の北部から南部への移転だった。人口や労働力の移動が、移動先へいかなる影響をもたらすか、

その後、アメリカに関わる領域で、注目してきた点は、南部から北部への人口移動がもたらした政治色の変化である。アメリカでは南北戦争(1861-65年)後、何百万人というアフリカ系アメリカ人(黒人)が南部の地を離れた。多くは新たに「奴隷制」から解き放たれた人たちだった。彼らはデトロイトやニューヨークの製造業などで働くことで、より良く安全な人生に出会うことができた。この動きはアメリカ史上「大移動」great migration として今日知られている。彼らが落ち着いた土地では、文化や経済に変化をもたらした。北部の都市の政治については、永続的な左翼的力を付け加えた。南部で生まれ、アメリカ北部のいずれかの地域に住んでいる人々の数は、南北戦争(American civil war)の後、急速に増加してきた。白人は600万人を越えて増加しているが、黒人は1980年頃をピークに減少している。

しかし、これだけが「大移動」のもたらしたものではなかった。1900年から1940年の間に、およそ5百万人の南部白人が南部連合や隣接したオクラホマの土地を離れた。さらに本年末には発表されるとみられる「国勢調査」報告を先取りすると、南部から移動した白人労働者は数こそ多くはなかったが、各州へ広がり、文化的影響、そして政治的影響をもたらしたと思われる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*「大移動」は、米国の歴史の中で最も大きな人々の移動の ひとつだった。1910 年代から 1970 年代にかけて、およそ 600 万人の黒人がアメリカ南部から北部、中西部、西部の州に移動した。大衆運動の背後にある原動力は、人種的暴力から逃れ、経済的および教育的機会を追求し、ジム・クロウ(Jim Crow:黒人差別政策)の抑圧から自由を得ることだった。

大移動は、多くの場合、2 つの世界大戦への米国の参加と影響と一致して 2 段階に分けられる。最初 の大移動 (1910-1940)で 南部の黒人は、ニューヨーク、シカゴ、デトロイト、ピッツバーグなどの北部および中西部の都市に移住した。1917年に戦争が激化したとき、より有能で頑健な身体の男性がヨーロッパ戦線に送られ戦った. ヨーロッパからの移民の減少と世界の他の地域からの有色人種の受け入れ制限により、労働供給はさらに逼迫した。これらの結果として、黒人人口が非農業産業の労働力となる機会が生まれた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

南部からの白人労働者移動

他方、南部からの白人労働者は人種の面でも黒人労働者と異なっていた。中には貧困な労働者もいたが、平均して黒人の移住者よりは富んでいた。移住先地域の住民とほぼ並ぶ富裕度だった。黒人移住者は都市へ移住した者が多かったが、白人移住者は西部などでは農村部など非都市部へ移った者が多かった。

人種的および宗教的に保守的な南部の白人移民は、経済的保守派との広範な連合に新たな選挙の可能性を見出した。かなりの地理的範囲で、これらの移民は、党派の再編成を早め、長期的には全国的な影響力を持つ新右派運動の触媒となり、強化するのに役立った。南部以外の保守的な有権者層を増やすだけでなく、彼らは福音派(エヴァンジェリカル)の教会を建設し、右翼メディアを拡大し、異人種間結婚や住宅統合を通じて混合することで、非南部人に影響を与えた。

保守化を強めた白人移住者の力

1960年の国勢調査によると、これら白人移住者は、教会を設立したり、新聞、ラジオなどのメディアで働く者が多かった。結果として、居住地域へ保守的な政治的影響を及ぼしたとみられる。1940 年までみると、北部では一人の南部からの白人の移住者の追加は、2000年から2020年において大統領選の共和党候補者に一人以上の追加票をもたらす効果があったと推定されている。結果として、立法、経済、社会問題の対応で保守派に有利に働いた。

南部黒人の北部移住

20 世紀には、アフリカ系アメリカ人の地方から都市部への移住の 大きな波が見られ、国の人口構成だけでなく黒人文化も変化した。

1910 年代から 1970 年代にかけて、およそ 600 万人の黒人がアメリカ南部から北部、中西部、西部の州に移動した。こうした大衆運動の背後にある原動力は、人種的暴力から逃れ、経済的および教育的機会を追求し、ジム・クロウの抑圧から自由を得ることにあった。.

第二次世界大戦の影響

世界大戦が勃発すると、国の防衛産業が拡大を開始、他の地域のアフリカ系アメリカ人により多くの仕事をもたらし、1970 年代まで活発だった大規模な移住を再び促進した。この期間中、より多くの人々が北に移動し、さらに西 に移動して、オークランド、ロサンゼルス、サンフランシスコ、オレゴン州ポートランド、ワシントン州シアトルなどのカリフォルニアの主要都市に移動した。第二次世界大戦の 20 年以内に、さらに 300 万人の黒人が米国中に移住した。

大移動の第 2 段階で移住した黒人は、住宅差別に遭遇した。これは、地域が制限的な規約とレッドラインを実施し始めたため、隔離された地域が作り出されただけでなく、米国の既存の富の人種格差の基盤にもなった。

近年の動向

今日、アメリカ人は反対方向へ動いている。2000〜2022年についてみると、トップ10州のうち9州までがアメリカ国内の移住者で見ると、他州への移住者が純増している州では、彼らの行き先は主として南部を目指していた。これについては幾分、これまでの北への移住の揺り戻しのようなところもある。かつての南からの移住者が多い北部在住の白人たちは、子供にエヴァンジェリカルの影響で、聖書関連の名前をつけることが多い傾向があるようだ。

人の移動に付帯する文化的要素、中でも宗教や政治についての考えが、移住先の政治的雰囲気を変化させることはきわめて興味深い問題であり、その動向はさらに注目を集めるだろう。

終わり

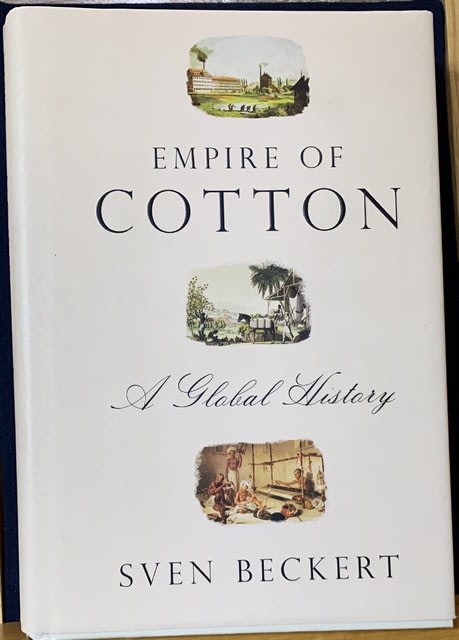

スヴェン・ベッカートの『綿の帝国』を紹介している時、日本人にとっては馴染みの薄い「奴隷制」や「奴隷貿易」については多少なりと記すことができたが、それと密接に関連する「南部」固有の風土、文化などについては余裕がなかった。

その間、トランプ大統領のニューヨーク州大陪審による起訴など、アメリカにおける前代未聞の事件は急速に展開していた。一般の人々は気がつかないかもしれないが、実はこうした出来事も深く南部とつながっている。

筆者もこのシリーズで取り上げたアメリカ東北部から南部への繊維工業の産業移転の調査などに始まり、アパラチアの炭鉱、テネシーの自動車産業、ノースカロライナの鉄鋼ミニミルなどの調査でかなり多くの地域を訪れ、様々な光景をみてきたが、ベッカートや今回紹介する新著を読んで、改めて南部を知ることの重要性を感じている。南部を知ることなくしては、本当のアメリカは分からない。そして南部は極めて複雑で懐が深い。

偶々、前回紹介したベッカートの『綿の帝国』と前後して、それと重なり合う一冊の本が刊行され、全米で大きな評判となった。イマニ・ペリーの下掲の作品『アメリカにとっての南部:国の心を知るためのメーソン・ディクソン線の下の旅』*である:

* Imani Perry, South to America, A Journey below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation, Harper Collins, 2022.

本書は発刊以後直ちに注目を集め、2022年全米ノンフィクション賞を受賞し、さらに他の賞の候補にも挙げられている。『ニューヨーク・タイムズ』他でも激賞の対象になっている。

参考までに、上に表紙を掲載しておくが、この花がなんであるかは、もはや説明の要がないだろう。南部を象徴する綿花の一輪が描かれている。

著者ペリーはプリンストン大学のアフリカ系アメリカ人研究の教授であり、南部アラバマ州バーミンガムの生まれである。

多くの人々は、アメリカ南部というと、南北戦争、『風と共に去りぬ』、クー・クラックス・クラン、大農園、サッカー、ジム・クロウ(以前の黒人差別・政策)、奴隷制度、福音主義のプロテスタントなど、さまざまなことを思い浮かべるかもしれない。そこに住んだことがない人でも、象徴的ないくつかのことを思い出すことができるかもしれない。しかし、こうした事項のいくつかを知っているからといって、貴方がアメリカを知っていることにはつながらない。

彼女は言う:貴方の考えているアメリカは、本当のアメリカではない。わかっているように錯覚しているだけだ。南部を知らずしてアメリカは語れない。この地域の特異性、気質、習慣は、多くの人が認める内容よりも複雑なのだ。

本書は、黒人女性でアラバマ出身の女性が、いつも故郷と呼んでいた地域に戻り、新鮮な目でこの地域について考える物語になっている。移民コミュニティ、現代アーティスト、搾取的な日和見主義者、奴隷にされた人々、歌われていない英雄、彼女自身の先祖、そして彼女の生きた経験の物語を織り合わせて、イマニ・ペリーは他に類を見ない作品を生み出した。 South to America 『南部からアメリカ』は、並外れた洞察力と息をのむような明快さで、 米国がより人道的な未来を築きたいのであれば、私たちの関心のありかをメイソン・ディクソン線*の下に集中させなければないと彼女はいう。南部と言わずに、この象徴的な一線、ラインの下方という意味は深い。

*メーソン・ディクソン線

ペンシルヴァニア州とメリーランド州の植民地の境界紛争を解決するため、1763年から67年の間に、イギリス人C.メーソンとJ.ディクソンが設定した境界線。奴隷制廃止以前は、一般自由州と奴隷州とを分つ境界とみなされてきた。実際には1マイル及び5マイルごとに石の標識が置かれている。1963年、J.F.ケネディ大統領の時代に、設置記念200年祭が開催され、レプリカが設置された。

メーソン・ディクソン線は設置以降、しばしば北部と南部(Dixie)を分つ象徴的な一線として使われている。

アラバマ生まれのアフリカ系アメリカ人の著者は、彼女がいつも故郷と呼んできた南部の地へ戻り、新しい目で見直してみようと、本書を書いた。

北部にはない南部特有のコミュニティ、かつて奴隷とされた人々たちの末裔、知られていない英雄たち、先祖、そして彼女自身の体験を、あたかもタペストリーのように紡ぎ出している。『南部からアメリカ』は、アメリカ人でさえ、正しく理解していないこの地域を新たな目で見つめ直すことで、アメリカという大国のイメージの再構築を図ろうとする。一読して引き込まれる。

彼女が故郷と考えるバーミンガムは、今では大都市だが、アラバマ州の「赤い大地」の奥深くにある。彼女は、異人種間に生まれた女性として、人種差別の経験を振り返り、黒人が歴史的に適応してきた方法を探り、「壊れたオアシス」という言葉を具現化するコミュニティへの訪問を魅力的に記録している。彼らのコミュニティは「白人至上主義の習慣によって」破壊されたと彼女は述べる。

ブログ筆者も、これまでの経験から南部あるいは南部人の一般的イメージとして、ともすれば保守的というイメージを抱きがちであった。南部人に特有な親切さ、ホスピタリティとでもいうべきものを感じたこともあった。夫が北(ニュージャージー)、妻が南(テネシー)という家族とも半世紀以上、親しく付き合ってきた。政治的には夫妻いずれもが共和党支持だったが、オバマ大統領の頃から、大分変わってきた。最近では置かれた状況で考えるという。それでも、食べ物の嗜好が一致しないことは若い頃から認めていたが、今でもこれだけは変わらないらしい。

南部最大の特徴として、ペリーは、女性としての人種差別の経験を振り返り、黒人が歴史的に適応してきた方法を探り、「壊れたオアシス」という言葉を具現化するコミュニティへの訪問を魅力的に描写している。それは「白人至上主義の習慣によって」破壊されたと記されている。

本書は、実に見事に南部の世界の複雑さ、多様さを描き出しており、アメリカ人は言うまでもなく、ともすればアメリカという名で一元化して理解したつもりになりがちな日本人にとっても、多大な示唆を与えてくれる貴重な一冊と言える。

Imani Perry, South to America, A Journey below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation, Harper Collins, 2022.

仮訳

目次

著者からのノート

序章

I. 起源を巡る話

アパラチア荒地への旅

母の国:ヴァージニア

アニメ化されたルーレット:ルイヴィル

マリーの地:アナポリスと洞窟

風刺的な首都:ワシントン D.C.

II. 結束した南部

開拓地:アラバマ北部

バイブル・ベルトのタバコ・ロード:ノース・カロライナ

南部の王:アトランタ

記憶の土地以上のバーミンガム

豚に真珠:プリンストンからナッシュヴィル

ビール通りが話す時:メンフィス

南部の魂:ブラック・ベルト

III. 水のような人々

空飛ぶアフリカ人の家:ロー・カウントリー

ピストールと華麗:フロリダ

動かない女性たち:モーバイル

マグノリア墓地と東の線:ニュー・オリンズ

溶けたガラス:バハマとハヴァナ

結び

謝辞

資本主義成立史論への衝撃

ヨーロッパに始まった資本主義の成立史論によれば、資本主義の萌芽は、プロテスタントの信仰に支えられて、勤勉に働いた人々によって、その国に固有な農村や産業・技術の環境から生まれ育ったと考えられてきた。実際、筆者が学んだ時代においては、西洋的近代化を理想としていた日本の資本主義論に「奴隷制」「奴隷貿易」などの概念は、全く登場していなかった。

その後、留学生として渡米し、筆者が衝撃を受けたのは、本ブログにも記した奴隷制の遺物でもある有色人種への偏見*、市民の無関心などに加え、奴隷貿易の視点など、前回も記したカリブ海出身の同級生などからの新たな視角の提示であった。とりわけ、労働に関わる社会経済史セミナーの議論で、彼が提示したのは、エリック・ウイリアムズ Eric Williams が提示した『資本主義と奴隷制』Capitalism and Slavery(Andre Deutsch,1944)なる研究の内容だった。この著書がイギリスで出版されたのは、1964年、ケネディ大統領暗殺の前年だった。日本では専門研究者などを除いてはほとんど知られていないが、近年新たな脚光を浴びている。

ウイリアムズが『資本主義と奴隷制』で提示した主要な論点は、今日では「ウイリアムズ・テーゼ」として知られるようになった。その中で最も著名な重要点は「大西洋奴隷貿易と西インド諸島での奴隷制から得られた利潤は、イギリス産業革命の経済的基盤になった」というテーマである。この主張は、産業革命はイギリス内部から生まれたというそれまでの伝統的主張にとって大きな挑戦となった。18世紀のほとんどを通じて、新大陸での奴隷制と奴隷貿易で生まれた富は、イギリス産業革命の初期を支えた重要な資金源とされた。

こうした主張は、必然的に16世紀から19世紀にかけて、アフリカから強制的に貿易対象として連れ出され、輸送されたアフリカ人奴隷の数の推定に及び、少なくとも1250万人以上が新大陸などへ奴隷船*で搬送されたとみられている。

*18世紀の奴隷船については、Slave Voyages のタイトルで、多大学共同による極めて充実した専門的な研究成果がIT上で公開されている。3Dの奴隷船slave vesselsも掲載されている。

さらに、奴隷貿易の研究は、アフリカ、なかでも大西洋沿岸部とヨーロッパや新大陸の間で、奴隷とされた黒人と、アフリカが求めた繊維製品など必需品との相互交易の側面にまで進み、「大西洋奴隷貿易」という経済活動の次元の解明へと拡大していった。

現実の歴史に戻ると、アメリカの独立*でイギリスが新大陸で、帝国主義的支配を続ける関係は切断された。これによって、イギリスの資本家たちは急速に自由貿易へと転換した。そして、奇妙に聞こえるが、西インド諸島での奴隷制維持のため重商主義的手段で奴隷制を維持させる「独占」を批判するようになった。資本家が人間性や人間愛ではなく、貪欲から奴隷制反対へと転換したことになる。

アメリカ(独立)革命は、一方でアメリカの奴隷制に厳しい打撃を与えた。州が次々と奴隷貿易を廃止に動き、1790年代にはアメリカ(北部州)は奴隷取引を廃止した。北部諸州では奴隷制自体が廃止され、世界史上最初の廃止国となった。

自由となった黒人たちの社会が生まれ、彼ら自身が反奴隷制の政治リーダーになる動きが生まれた。「北部」the Northの形成であった。他方、「南部」the Southのプランテーション諸州も独立革命で揺り動かされた。

*アメリカ独立革命( American Revolution): 18世紀後半の米国における13の英領植民地の反英国闘争から、戦争を経て統一国家を形成するまでの一連の動き:特に独立戦争(1775-83)を指すことがある。

奴隷制や奴隷貿易についての研究は、筆者の専門領域ではなかったが、カリブ海などへの関心は途絶えることがなく、OPEC, IBAなどに代表される開発途上国の天然資源輸出機構*の成立と活動の実証研究などにしばらく引き寄せられた。

〜〜〜〜〜〜〜

*石油産出国が自らの利益を擁護するため1960年に設立したOPEC(Organization of the Petroleum Exporting Countries)

石油輸出国機構は、世界に大きな衝撃を与えることになった。1970年代に2度発生したオイル・ショックは、世界経済に大きな衝撃をもたらした。石油にとどまらず、天然資源産出国の間にはOPECに触発された同様な機構が生まれ、筆者も調査団などで、OPECやIBAを調査のため訪れることになったInternational Bauxite Association:IBBA, 国際ボーキサイト連合。1974年結成。1994年解散。事務局はジャマイカのキングストンにあった)。

〜〜〜〜〜〜〜〜

奴隷解放への紆余曲折

こうした奴隷の解放に向かっての動きは、まもなく阻止されてしまう。一部はアメリカ革命それ自体によるものだった。イギリス、アメリカでの急速な経済発展によって、砂糖、ココア、そして何よりも木綿という奴隷労働が生み出す生産物への需要が拡大した。その結果、皮肉なことにアフリカ奴隷への需要が増加したのだ。

その結果、アメリカ革命から数10年して、北米、ハイチから人類史上初めての奴隷制を全廃する動きが生まれた。同時に反面で、ブラジル、キューバ、プエルトリコ、あるいはアメリカ南部に’’第二の奴隷制”ともいうべき奴隷制の大きな再現があった。

前回記した大西洋上で奴隷貿易を絶滅しようとの動きは、こうした矛盾した状況の下で生まれた。奴隷貿易の絶滅を企図する動きに抗して、なんとしてもそれを続ける動きが執拗に存続した。

奴隷貿易絶滅の動き

1794年と1800年に、アメリカ議会はアメリカの乗組員と船舶に、奴隷貿易に携わることは犯罪であることを明らかにした。1808年にはアメリカは全ての奴隷輸入を禁止した。1818年と1820年にはアメリカは全ての奴隷輸入を死刑に関わる海賊行為とした。結果として、違反は稀となったが、それでも奴隷とされたアフリカ人がアメリカに密輸されることは絶えなかった。

密貿易を支えるため、当時のアメリカの造船業は羨望の的だった。例えば、バルティモア クリッパーズという名で知られた帆船は奴隷搬送に適しており、大西洋の奴隷貿易を独占するまでになった。そしてそこにはいつも違法な航海をするアメリカ人の船長、乗務員がいた。彼らが航海するアメリカ、アフリカ、そしてブラジル、カリビアンのプランテーションの三角形を構成する一部の海路は合法だった。

こうした中、フランスは1830年代には本気で奴隷貿易を違法とし、取り締まりを始めた。数年後にはポルトガルはイギリスのように奴隷貿易の廃止に乗り出した。

このように、奴隷貿易の非人道性と非合法性が認識されたにも関わらず、それはなかなか根絶できなかった。イギリスが関わる協定に署名することを忌避するアメリカは、国家的利害と面目から奴隷貿易廃止の協定に署名することに不本意だった。

18世紀のほとんどを通じて新大陸での奴隷制と奴隷貿易で生まれた富は、イギリス産業革命の初期を支えた重要な資金源だった。1850年代以前では、ほとんどの不合理な奴隷貿易に関わる船舶はスペイン、ポルトガル、ブラジル国旗を掲げていた。

奴隷船の所有者の大半は拿捕されても処罰されなかったと言われる。一つの側面として、キューバとブラジル向けの奴隷貿易は繁盛していた。しかし、アメリカ行きは次第に困難になっていた。

リンカーン大統領の決断

かくして、全てが変わったのは、1861年に共和党の大統領が誕生し、上下院双方も掌握した時だった。リンカーン大統領は政権に着くやすぐにイギリスと奴隷貿易の禁止協定を締結、1862年に上院は直ちに承認した。これと同様に重要だったのは、奴隷貿易に携わった者への厳格な処刑だった。とくにニューヨークに重点が置かれた。最も注目を集めたのは、前回記した10年以上奴隷貿易に従事した商人ゴードンの処刑だった。リンカーンは強い意思であらゆる嘆願を否定し、刑の実施に加担した。こうした中、ポルトガルの会社は解散し、アメリカの奴隷貿易介入は幕を下ろした。

大西洋奴隷貿易が姿を消すのはアメリカの1865年の奴隷解放、キューバで1886年、ブラジルで1888年に実現した奴隷制度廃止によってであった。

しかし、19世紀後半まで続いた黒人奴隷貿易は、1807年にイギリスが奴隷貿易を禁止し、さらに1833年に奴隷制度を廃止したからといって、世界的な奴隷貿易や奴隷制度が終わったわけではなかった。イギリスは人道的立場を理由に他国の黒人奴隷貿易をも取り締まったが、 キューバ]と ブラジルの砂糖プランテーション、さらにアメリカ合衆国南部の綿花プランテーション向けの黒人奴隷供給は19世紀後半まで続き、それらは密貿易として行われたので、18世紀の奴隷貿易よりも悲惨な状態がとなった。大西洋奴隷貿易が姿を消すのはアメリカの1865年の奴隷解放、キューバで1886年、ブラジルで1888年に実現した奴隷制度廃止によってであった。

〜〜〜〜〜〜〜

今も続く闘い

アメリカの奴隷制度は、1865年12月に廃止されるまで約250年間存続した。その後今日まで150年を超える年月が経過した。しかし、その負の遺産は十分撤去されることなく今に至るまで消滅していない。1940年代から1960年代にかけて、広汎な公民権運動が展開し、多くの差別的法律や慣行が撤廃された。しかし、地域によっては白人優越主義が根強く残り、多くのアフリカ系アメリカ人にとっては、平等、公正、公平を求める闘いは今も続いている。

References:

John Harris, The Last Slave Ship:New York and the End of the Middle Passage, Yale University Press,2021.

Erick Williams, Capitalism and Slavery, Third Edition, (1944)1994、2021,

前回、アメリカ南部の社会経済を理解する上で、綿花生産と奴隷制の関係はあまりの大テーマだけに、ブログなどで安易に立ち入ることはできないと記した。しかし、改めて考えると、奴隷制、奴隷貿易、児童労働、人種差別、さらに近年新たな発見もある産業革命の資金的基盤など、その淵源に入り込まない限り問題を真に理解できないことを痛感するようになった。ブログ筆者の頭の中では一通りの整理はついているのだが、読者にとっては難しいかもしれない。そこで、あらすじだけでも記しておくことにした。このブログ、元来筆者の心覚えメモである。

この問題に関わる近年のいくつかの例を挙げてみると(順不同):

★2020年5月末、米ミネソタ州で黒人青年ジョージ・フロイドさんが白人警察官の暴行が原因で死亡、これをきっかけに人種差別抗議運動「ブラック・ライブズ・マター」(黒人の命は重要だ)運動が米国内外で拡大した。

★この事件は、有色人種に対する差別の存在をクローズアップしたが、欧州各国では19世紀まで続いた奴隷貿易や列強による植民地支配を問題視する動きが大きくなった。欧州社会では黒人市民は総人口の中では少数派だが、その由来をたどると、奴隷貿易や植民地支配に行き着く。

★イギリス産業革命の再検討が進み、資金源となった奴隷制の実態、ポルトガル、スペイン、オランダ、英国などによる大西洋奴隷貿易の存続と廃止までの関係国の確執などの再検討などが行われ、新たな歴史的事実の発見もあった。関連して、「資本主義と奴隷貿易」をめぐる従来の論争の再認識も生まれた。

★アメリカにおける『地下鉄道』Colson Whitehead, The Underground Railroad, Fleet, 2017.(コルソン・ホワイトヘッド、谷崎由依訳『地下鉄道』早川書房)が、2017年のピュリツアー賞(小説部門)受賞作となった。

★近年では共和党からトランプ大統領が政界に登場、アメリカ国民の間に深い亀裂を生んだ。政権末期、暴徒の国会議事堂乱入(2021年1月6日)など、世界を主導する民主主義国家とはおよそ言い難い出来事にも考えさせられた。

ほとんど半世紀ほど前から、ブログ筆者は歴史的な事件が起きるたびにアメリカ北部と南部の社会経済構造の間に根強く存在する断裂、しばしばアメリカ人の間でも十分理解されているとは思われない問題の複雑さ・深さを感じさせられてきた。

=======

ニューヨークでのある処刑

およそ160年前に当たる1862 年の2月21日、『墓場』の名で知られたニューヨーク市の監獄で、ナサニエル・ゴードンの名で知られた男の処刑が行われた。シルクハットに厚手のコートを着た男たちを含め、多数の観衆が見守っていた。ゴードンは1820年制定の奴隷取引を禁止した法律に基づき、悪質な奴隷商人として処刑されることになっていた。当時の大統領アブラハム・リンカーンはニューヨーク市民からの11,000を越える減刑嘆願書を斥けた。そこには長年にわたり根絶のできなかった奴隷貿易についてのリンカーンの強い意志が働いていた。二人の州知事、多数の連邦、州の役人、84人の海軍軍人が見守るなか、絞首刑が執行された。

不法な奴隷貿易が隠密裡に行われていたにもかかわらず、アメリカでは違反者の処罰は数十年にわたり行われなかった。奴隷貿易商人ゴードンの処刑は、アメリカの法の下では、最初でしかもただひとつのものだった(David T. Dixon, 2012, John Harris book review)

〜〜〜〜〜〜〜

大西洋奴隷貿易は、15世紀に始まり、19世紀まできわめて長い時間を要した。300年間で推定1,200万人が奴隷貿易の対象となったと言われる。とりわけ17世紀から19世紀、ポルトガル、スペイン、オランダ、英国などの奴隷商人が、主としてアフリカ西岸で部族間紛争などで捕らえられた黒人住民を「新大陸」(現在の南北アメリカ、カナダ、オーストラリアなど)や西インド諸島向けに奴隷という非人道的労働力の形で貿易の対象とした。

以下の記述は、なぜ奴隷貿易という非人道的な取引が西欧諸国の主導の下で、きわめて長年に渡り継続してきたのかという疑問に関わっている。

上掲のような現代の問題の淵源に一つの答えを提供した最近の研究にJohn Harris(2019)*がある。今回はこの研究に準じて、粗筋を追いながら、大西洋奴隷貿易が終わりを告げるまでになぜ長い年月を要し、いかにして上掲のごとき処刑をもって終焉を迎えたかを回顧してみたい。

奴隷貿易の重要性を筆者に語ってくれたのは、以前にブログに記したことのある University of West Indies からコーネルの大学院へ来ていたトーマス(後に同大学経済学部長)との交友からだった。専攻も同じ労働経済、社会政策であったこともあり、その後世界各地で開催されたIIRA(International Industrial Relations Assoiation)などの学会でも、顔を合わせることになった。

ちなみに、1979年 に セオドア・シュルツとともに ノーベル経済学賞を受賞した初の黒人であるウィリアム・アーサー・ルイス(Sir William Arthur Lewi(1915年~1991年)の出身校でもある。 1983年アメリカ経済学会会長。

〜〜〜〜〜〜〜

産業革命の資金源としての奴隷貿易

18世紀末にアメリカの ホイットニーが綿操り機を発明すると、アメリカ南部の 綿花プランテーション で黒人奴隷による綿花の生産が増大し、 三角貿易*の名で知られる大西洋を舞台とした貿易経路で一角を占め、イギリスへの主要輸出品となった。さらに、19世紀にイギリス産業革命によって綿織物生産が爆発的に増加し、アメリカ綿花への需要が高まった。

西欧諸国は奴隷貿易によって巨額の富を集積し、富裕層をさらに富裕にした。とりわけ、イギリスは、この三角貿易*で莫大な利益を得て、産業革命の資金源を確保した。18世紀のほとんどを通じて奴隷貿易はイギリス産業革命初期の資金源だった。

大西洋間奴隷貿易は3つの部分で構成されていた。すなわち、ヨーロッパからアフリカへ銃火器、火薬、衣類、完成財などが輸出されていた。その対価として奴隷とされたアフリカの人々が交換に使われていた。

アフリカから南北アメリカ(ブラジル、キューバ、ニューヨークなど)へは、アフリカで奴隷とされた人々が奴隷船で輸送されていた(middle passage)。

さらにアメリカからは綿花が輸出され、原料として衣服などの生産に使われた。衣服はアフリカへ輸送され、奴隷と交換された。かくしてヨーロッパ→アフリカ→アメリカ→ヨーロッパという三角形を構成する貿易経路が成立していた。

ハリスは19世紀前半にイギリスが主導して行われた大西洋奴隷貿易の禁止までの過程に着目する。ハリスの労作(2021)では、アメリカが関与した最後の奴隷輸送船と推定される「ジュリア・モウルトン」の一部始終が解明されているが、以下ではその概略を記しておこう。

奴隷制廃止への長い道程

1853年秋、キューバの奴隷貿易商人サルヴァドール・ド・カストロが、西中央アフリカから奴隷を輸送し、キューバに売ることを計画し、伝手を求めてニューヨークへやってきた。

カストロは、そこでブラジルの奴隷貿易商人 A・ロペス・レモスに会う。ブラジルは1850年に奴隷貿易を禁止していた。彼らはニューヨーク・マンハッタンでどさくさに紛れ、奴隷貿易を企てた。アメリカは1808年に奴隷貿易を禁止していたので、明らかな犯罪行為だった。しかし、彼らはマンハッタンの南の暗黒街で新たな奴隷貿易を策謀した。

彼らは、ドイツ移民 J・スミス(アメリカ人)を使い船長とし、彼が所有するとの虚偽の名目で、200トンの帆船「ジュリア・モウルトン」(メイン州で1846年に建造)でアフリカ・ケープタウンへ行くとの虚偽の口実で出国承認を得て、水、食料など必要資材を積んで出港した。彼らは、西中央アフリカ、現在のコンゴに近い奴隷貿易港アンブリゼッテへ向かった。

彼らがこうした複雑な手続きを踏んだのは、公海上でアメリカ国旗を掲げることで、イギリス政府が奴隷貿易船を阻止する動きを回避するためだった。イギリス議会は1807年に奴隷貿易を禁じていた。他方、1850年時点でアメリカは奴隷貿易禁止の協定に署名せず、奴隷貿易を黙認していた唯一の国だった。

彼らはアフリカ内陸部を巡回し、コンゴに行き、拉致や部族間紛争の捕虜などで奴隷商人に売られたコンゴ語を話す、主に男子と男の子供(一部は女子)を奴隷として、644人を購入、手枷・足枷の上、刻印し、乗船まで檻に入れていた。その後男子は船倉に、女子や子供は甲板に押し込めて1850年代最後の奴隷上陸地となったキューバへ輸送した。当時の奴隷貿易船の解説にあるように、とりわけ下部船倉に詰め込まれた奴隷は身動きもやっとのほどの空間しか与えられなかった。奴隷の反乱を防ぐ目的ばかりか、イギリス船などの臨検を受けても発見されないという厚い船底の天井だったというから恐ろしい。

劣悪、過酷な45日の航海中、赤痢などの罹患でおよそ150人が死亡した。この劣悪極まる奴隷の輸送は、アフリカ西岸と西インド諸島を結ぶ「中間航路」(the Middle Passage)といわれた奴隷貿易と同義に使われた海路を使った。運搬に使用した奴隷船は、1850年代に残存していたほとんど唯一の奴隷貿易船だった。この最後の10年間だけで、およそ226,000人が奴隷として搬送された。

かくして、奴隷船「ジュリア・モウルトン」は、1854年6月中旬、45日の恥ずべき航海の後にキューバの港トリニダード・デ・キューバに入港した。

キューバ政府はイギリスと共謀してアメリカの奴隷商人に対抗、ハヴァナで船舶を捕獲し、490人のアフリカ人を下船させ、近くのサン・カルロスの砂糖農園へ5年契約で受け入れさせたようだ・船長と乗組員はニューヨークで裁判の結果、違法の奴隷貿易に関わった罪で、1800年法に基づき2年間の収監となった。この奴隷輸送船「ジュリア・モウルトン」は証拠隠滅のため焼却されてしまった。この事件は当時のニューヨークではスキャンダルとしてかなり話題となった。Harrisによれば、これが史上の記録に残る最後の奴隷船だった。

John Harris, The Last Slave Ship:New York and the End of the Middle Passage, Yale University Press,2021.

Erick Williams, Capitalism and Slavery, 1944.

Alex Renton, Blood Legacy: Reckoning With a Family’s Story of Slavery,

2021

彼女はいかなる生涯を送ったのだろう:

時代は20世紀初期、アメリカ南部、ノースカロライナ:

「ウイットネル綿工場で働く若い紡績工 spinner のひとり。身長51インチ(1メートル27センチ)。工場ではすでに1年働いてきた。時には夜も……..。何歳からと聞かれ、ためらった後、覚えていないと答えた」(Beckert p.396)

半世紀近く前のことになる。アメリカの綿工業の史料を探索していた時に、当時の工場で働く児童や女子労働者を写したセピア色の写真のコピーを多数見出した。その中でも格別印象に残る1枚がこの写真である。有名な写真家ルイス・ハインの作品だ。ベッカートの『綿の帝国』にも掲載されている。後に彼女は16歳であったことが確認されているが、その何か思い詰めたような顔が今日まで筆者の脳裏に残ることになった。このことは本ブログで紹介したこともある。この時代の写真に写る少女や児童には、子供らしい笑顔がほとんど見られない。自らの人生の行方を承知しているかのようだ。

当時は16歳以下の児童が工場労働に従事することは禁止されていた。工場監督官が視察に来て発覚すると操業の停止などの処罰があった。少女はそうしたことを知っていたのだろう。

べッカートの『綿の帝国』を原書で読んだのは2014年の刊行直後であった。長らく関心を寄せていたテーマではあったが、その視野の壮大さと考証の詳しさには圧倒された。これだけの重厚な作品を提示できる研究者はきわめて少ない。全体615ページの内、本文は445ページ、残りの170ページは注や索引に充てられている。

ブログ筆者は、すでに原書刊行の段階でかなり惹き込まれて読んでいたので、ほぼ10年を経過した今、思いがけず邦訳に接し、記憶を再確認するつもりで短いメモ(覚書)を1回だけ残すつもりでいた。しかし、この10年間にもかなりの数の研究、新たな発見もあり、当初の予想を超えて書き込んでしまっている。10年前には思い出さなかった記憶の断片も次々と浮かんできて、記憶の仕組みに改めて驚く。総括の意味で少しだけ追加することにした。

人類が綿糸や綿織布を生み出したのは、約5000年前のインドであったといわれる。その後、多くの大陸へ普及したが、ヨーロッパへ到達したのは、かなり遅い950年頃であった。しかし、ヨーロッパの起業家たちは国家と結びつくことで、短期間に大きく綿業の世界を変容させた。イギリス東インド会社の発展は、その一つの象徴だった。そして、この変化を可能としたのは奴隷制を中軸とした暴力的なシステムだった。ベッカートはこれを「戦争資本主義」 (Beckert pp29-82)という概念で説明している。次の段階で綿業は契約と市場を重視した「産業資本主義」の流れへと移行する。国や地域によって差異はあるが、労働者も自然発生的な抵抗や労働組合活動などを通して一定の地位向上に成功する。

グローバル・サウスへの道

この間に資本主義発展の数々のドラマが織り込まれてきた。中でもイギリス、マンチェスターを中心とするヨーロッパから、新大陸アメリカのニューイングランド、そしてアメリカ南部への産業移転はよく知られている。イギリスにおける綿製品製造業の衰退は劇的であり、世界の多くの地域に、マンチェスターに匹敵するような綿産業地帯が生まれた。アメリカ南部への移動は、北側のアメリカ合衆国内部でのグローバル・サウスへの移動になる。南部の綿は19世紀にはリヴァプールなどのヨーロッパの港へも輸出された。

ベッカートはこの変化を支えてきた大きな力が奴隷制に象徴される「暴力」と農場や工場労働を可能とさせた「強制」であったとして、その分析に多大な努力を傾注している。奴隷制については、多くのことが思い浮かぶが、それを記している時間はなくなった。ただ、アメリカ南部において、奴隷労働は南北戦争で終わりを告げたのではなかった。奴隷制は無くなったが、彼らはシェアクロッパー(物納小作人:収穫物の一部を小作料として収める小作人)へと追いやられた。実態は以前と変わらない、休むことをを許されず、鞭で打たれ働かせられる日々であった。さらに、輸送手段の発達で、世界中各地にマンチェスターのような「綿の帝国」が生まれた(Beckert pp274-342)。

せめぎあう資本家と労働者

ヨーロッパからアメリカ東北部に重心移動した綿業で、屈指の産業地帯となったマサチューセッツ州フォールリヴァーは、多数例の一つに過ぎないが、1920年代の綿業最盛期には工場数は111に達し、繊維業従事者数はおよそ3万人、アメリカ全体の紡績能力の8分の1に達していた(Beckert pp384-385)。

フォールリヴァーについては、当時の工場、生活状況がきわめて劣悪、危険な状況であったこと、その改善を求めて労働者の組織化、プロテストが続発していたことなどが、ブログ筆者の関心も引き寄せた。こうした綿業発展の過程での労働条件の劣悪化と労働者の組織化、改善への動きは、ヨーロッパ、アメリカ、日本などのアジアでも広範に展開していた。

1930年代までにアメリカ東部ニューイングランドの綿工業は、イングランドの工場よりもさらに徹底的な衰退を経験した。市場のシェアを奪った国の中では日本の伸びが群を抜いていた。綿紡績業は長らく日本の製造業の中軸であり、競争力も維持されてきた。Beckertは、渋沢栄一(1840~1931)についても、日本の綿業の創設者として、インド、中国、エジプトなどの企業家たちと並び、「グローバル・サウス」の復活の流れに位置付けている。日本製品などの低廉な輸入品に対抗するために、Buy American運動が企図されたこともあった*。

〜〜〜〜〜〜〜

*

日本では最盛時には、終夜営業の 紡績工場、1日14時間の 過酷な工場労働に依存する紡績業が発展し、1912年には紡績業が国内産業の5割を占めるほどになった。日米貿易摩擦も生じ、1940年には 日米通商航海条約が廃棄される結果につながった。

Beckert, Chapter 13 The Return of the Global South 参照。

20世紀後半まで、日本の専門・総合商社の中には、綿業を主体として成長した企業もあり、「日綿實業」(ニチメン、双日)、「東洋棉花」(トーメン)など、社名に綿(棉)の文字を含んだ企業もあった。

〜〜〜〜〜〜〜

綿紡績業のグローバル・サウスへの移行は、南北戦争後のアメリカで始まった。アメリカは綿業の南部原綿産出州*への移行に伴い、自国内にグローバル・サウスを持つことになった。

*主たる原綿産出州はSouth Carolina,Texas, California, Arizona, Mississippi, Missouri, Florida

南部の綿企業は、原綿産出地に近接していたばかりでなく、工場での労働条件も劣悪だった。1905年時点で、綿工業全労働者のうち16歳未満の年少労働者は南部では全労働者数の23%を占めたが、ニューイングランドでは6%だった。南部の労働時間の長さは、週64時間、75時間労働も珍しくなかった(Beckert pp.185-187)。筆者も数多くの写真を撮ったが、保存状態が悪く、今見ると対象が確認できないほど色褪せてしまった。

南部諸州では労働組合もほとんど未組織で、労働法の規制も北部と比較すると、かなり緩かった。1925年には南部の紡錘数はニューイングランドを上回った。1965年にはその比率が24対1までになっていた。

しかし、20世紀後半になると、企業は再び安価な労働力を求めて、南の発展途上国としてのグローバル・サウス*へと移転する。今日の世界でも、綿産業の優劣を大きく左右するのは、そこに従事する労働者の労働コストの水準である。南のアフリカ、アジア、南アメリカの発展途上の国々が該当する。中国を含むべきかは論者や文脈で異論がある。

〜〜〜〜〜〜〜

*2021年の世界の綿花(実綿)生産量の国別ランキングを見ると、 1位は中国の17,366,363トン、2位はインドの17,204,000トン、3位は米国の11,246,553トン、4位はブラジルの5,712,308トンであった。

Beckert

2022年には、中国を含む新興国・途上国のGDPは、G7のそれを凌駕した(IMF統計)。

〜〜〜〜〜〜〜

強まる新たなグローバル・サウスの優位

さらに、近年では、ヴェトナム、バングラディシュのような発展途上国が価格競争で中国などを凌ぐまでになった。中国も急激な賃金上昇で、昔日の優位を保てなくなっている。かくして、中国を除くアジア、アフリカ、南アメリカなどの新たなグローバル・サウスが優位を占める時期がかなり続くかもしれない。しかし、筆者には今の段階で明るい未来のイメージは浮かんでこない。かなり、乱気流がありそうだ。

仕事中のボビン・ガール(painted by Winslow Homer, Flanagan p.24)

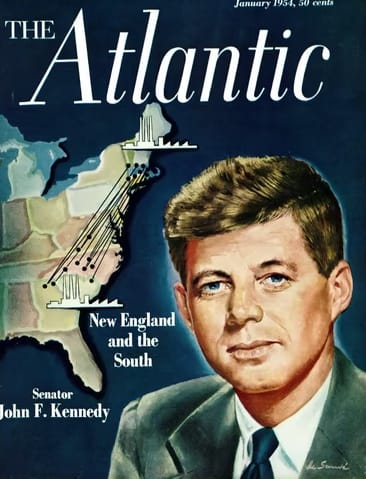

人間の頭脳は時に不思議な働きを見せることがある。前回、ふとしたことから、半世紀以上前に書かれた上院議員当時のJ.F.ケネディのThe Atlantic誌への寄稿のことを思い出したのだが、記憶の再生はそれに留まらなかった。ケネディの論文を読み返すうちに、これまで考えたこともなかった半世紀以上の前の記憶が次々と脳裏に戻ってきた。それぞれはかなり断片的なのだが、なんとかつなぎ合わせてみた。

前回に取り上げたスヴェン・ベッカート『綿の帝国:グローバル資本主義はいかに生まれたか』の記述を待つまでもなく、イギリス、アメリカ、日本などの国々での産業革命期には綿工業や関連機械工業などが、その中軸となってきた。ちなみに、ベッカートの本書では、日本についての記述が多い。事実、繊維産業の歴史における日本の存在感はきわめて大きい。

18世紀後半、イギリスに端を発した産業革命の中心は、綿(木綿)工業と関連する機械の発明、さらに蒸気機関とそれに伴う石炭の利用であった。その後、産業革命はヨーロッパ諸国に展開する傍ら、新大陸アメリカ東北部(ニューイングランド)へと移転、拡大した。この地では南部の綿花を原料として木綿紡績業が勃興し、ボストン周辺はその中心地として発展した。

ブログ筆者は若い頃、この時代の研究を志し、関連文献の探索に没頭したことがあった。当時のことを今でもしばしば思い浮かべることがある。1960年代、PCもなく、インターネット検索もできなかった時代であった。読みにくいマイクロフィルムの記事を探索している過程で、偶然出会ったが、そのまま忘却していた(と思っていた)記事がある。そのひとつにかつて記したこともある「ローウエルのミル・ガールズ」Lowell mill girls についての論評があった。

「ミル・ガールズ」とは、18世紀初頭から19世紀にかけての産業革命勃興期に、「ウオルサム型」ともいわれた大規模な綿工場で働いた15歳から30歳ぐらいの若いヤンキー女性を示すに使用された。綿などの紡織工場で働く女性は、新たに興隆した産業で働く自分たちの階級に付随する特別の美徳と労働の尊厳を肯定しつつ、自らを「ミル・ガールズ」と表現することがしばしばあった。彼女たちの出身地は農村部であり、労働についての規律や生活については、ほとんど規則らしいものもなかった。それと比較して、新興の繊維工業では寄宿舎も整っており、工場での労働も長時間ではあったが、当時としては無制限の農業労働よりはマシと考えられていた。

”Kiss of Death”

ミル・ガールズの関連で思い出したことがある。過去3年以上にわたり、グローバルな次元で世界を揺るがしているコロナ・ウイルスとの連想で、ひとつ興味深い事実があった。彼女たちを含む当時の綿工業労働者の職場での労働環境は、機械が生む騒音、空間に飛散する糸屑、綿屑、湿気など今日と比較すると極めて劣悪であった。そうした労働環境の下、織布過程では中世以来続く縦糸に横糸を通す杼(ひ:shuttle)という船状の木製の器具が使われていた。

工場主や現場の管理者は、そうした行為を禁止し、工場によっては小さな金属のフックで糸を引き出すよう指導していたが、織布工たちは以前からの慣行をなかなか放棄しなかった。マサチューセッツ州は、1911年の法律281号*で1回の行為について50ドルの罰金刑をもって、この「死の接吻」の行為を禁止した。実際、当時の繊維工業で働いた女性労働者の多くは35歳までに死亡しており、結核で死亡の場合は、25ー34歳層では47%という衝撃的な統計も公表された。

こうした事実に象徴されたように、当時の繊維工業の労働環境は劣悪であり、ローウエルなどでも改革派の反対で、1840年代には1日10時間労働が実現したが、顕著な改善は行われなかった。

*Commonwealth of Massachusetts New England Acts of 1911, Chapter 281:”An Act to Prohibit the Use of Suction Shuttles in Factories”

ちなみに筆者が知る限りでは、日本の製糸場でシャトル(杼)と結核感染の関係について、同様な作業行為の禁止が行われたとの記述は見たことがない(『富岡製糸場誌』和田英『富岡日記』などを参照)。ご存じの方がおられれば、ご教示いただければと思っている。

19世紀初めから19世紀にかけては、ニューイングランド北部の田園地帯に、「ウオルサム・システム」として知られる紡織仕上げまでの工程を一貫して持つ企業が展開し、「ミル・ガールズ」の名と呼ばれた農村部の未婚の女性を寄宿舎に受け入れ働かせた。他方、ニューイングランド南部では、労働者を家族単位で契約し、幼い子供までも不熟練労働者として安価に働かせた「ロードアイランド・システム」といわれた工場地域が並んで発達した。両者は互いに発展を続け、時代と共に地域差は縮小していった。そして、前回記したように、20世紀初めにかけて、アメリカ繊維工業の中心は原綿産出地でもある南部へと移行していった。

(質問への回答も兼ねており、美術トピックスからはしばし離れます)。

*スヴェン・ベッカート(鬼澤忍・佐藤絵里訳)『綿の帝国:グローバル資本主義はいかに生まれたか』(紀伊国屋書店、2022年)、848ページ。

産業革命を生んだ綿工業

ブログ筆者は、これまでの人生で綿産業や金属産業の研究にかなりの時間を費やしたことがあった。このブログにも何度か、その断片を記録したことがある。さらに最近では綿工業に始まるイギリスの産業革命の源と展開について新たな解釈も生まれ、認識を新たにしてきた。改めて書き出すと多くの知見があり際限がなくなるのだが、その時間は筆者には残されていない。今回は『綿の帝国』に関係する限りで、ほんの一部をメモとして記しておきたい。

筆者が未だ学生の頃、人生のスタートに先ず選んだのは、アメリカでの大学院生活だった。日米経済の比較研究を志した筆者に、指導教授からせっかくアメリカに来たのだから、アメリカに焦点を定めたテーマを選んだ方が良いのではないかとの強いアドヴァイスを受けた。

ニューイングランドから南部へ

結局、資本主義のダイナミックな歴史に関心があった私が選んだテーマは、20世紀初め、アメリカ・ニューイングランド綿工業の南部移転に関わる労働力、資本などの要素移動に関わる実証研究だった。1920年代頃から顕著となった綿繊維業を初め、その他繊維、機械、靴下、アパレル、電気機械、化学など多くの産業がニューイングランドから南部へと地域移転をしていた。原因は両地域に生まれた大きなコスト格差にあった。これらの産業の地域移転(migration)はアメリカの産業史上でも、際立って大きな注目を集めた動きであった。なかでも綿産業の動きは、多大な注目を集め、大きな政治経済的課題となっていた。例えば、地域間の組合組織率の格差を埋めようとAFL-CIO(米国労働総同盟産別会議、1955年)は発展する南部の組織化拡大を図ったが、はかばかしい成果を上げられなかった。

他方、ニューイングランドでは組合組織化の進展と相まって賃金上昇が目覚ましかった。例えば、ロードアイランドでは、労働者の組合組織化の効果を反映し、男性織工の時給は1890年の時給13.5セントから、1920年には59.8セントに上昇した(Veckert Ch,13)。

労働組合側は経営者が労働組合組織化と高賃金を嫌って、企業がニューイングランドから組合がほとんど未組織で賃金率も低い南部へ移転(migrate)しているからだと主張していた。1920年代から縮小が顕著になったニューイングランド綿工業は、南部に位置する企業との競争に対抗できず、事業自体をやめてしまうような事態に追い込まれた。

これについては、別のパターンもあった。南部の企業家は生産能力増設のほとんどを自らの地域で実施し、拡大していた。ニューイングランドの事業者の中にも、自ら南部へ移転したものもあったが、これは市場の変化への防衛的な対応だった。多くの企業は、ニューイングランドの工場を運営しながら、同時に南部にも工場を開設していた。そして、市場の変動を見ながら、北部の工場を閉鎖するという方針をとっていた。

これらの変化の実態を正しく把握することは、現代資本主義の本質を理解するに不可欠だった。事態は刻々変化し、ニューイングランドと南部の双方の状況を掌握する必要があった。両者の関係は、立ち入るほどに複雑であり、立場によっても大きな差異があった。筆者も膨大なマイクロフィルムの史料に悪戦苦闘しながら、実地調査のために何度かニューイングランドのフォールリヴァー、ポータケット、ローウエルなどの町々と南部諸州の大工場がある「カンパニータウン」をグレイハウンドのバスで行き来した。

J.F.ケネディの政策提言

この調査の過程で少し後になって気づいたことだが、当時35歳で1953年マサチューセッツ州の上院議員に選出されたJ.F.ケネディ議員が、その翌年に The Atlantic誌のカヴァーストーリーに、連邦の政策で加速され、苦難に瀕している同州の製造業の基盤が、南部へ移ってしまったことの解明と対策を寄稿していた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

ベッカート『綿の帝国』と「戦争資本主義」

他方、ベッカートの大著は、こうした問題を含みながら、木綿という単一の商品を中心に展開する農業、ビジネス、労働の歴史を世界的視野の下で見事に描き出している。単なる綿業の歴史とは異なり、綿(花、繊維、織物)という天然資源を基軸に、資本主義の発展を濃密に分析した作品である。とりわけ、「戦争資本主義」(war capitalism)というあまり聞き慣れない用語は、人類の発展以来の綿に関わる海賊行為、奴隷化、天然資源の窃盗、及び市場の物理的な押収による非西側諸国の暴力的搾取を主とする形の資本主義の展開を意味する。

「戦争資本主義」は産業革命の前提条件でもあった。海外市場を開拓し、奴隷その他の強制労働によって作られた不可欠な原材料を供給していた。それは新しい産業に資金を供給する資本を蓄積した。さらに産業革命につながった公共及び民間の制度が構築された基盤であった。

企業家たちがいかにして世界の重要な製造業を奴隷的労働を新しい機械と賃金労働を結合しながら帝国的な拡大で作り替えたか。新機械が登場する1780年代以前からアジアに発した綿業という古い産業を産業資本主義の下で発展させ、さらに「帝国」へと拡大し、世界を作り替えるまでにに至ったか。

産業資本主義がいかにして綿を原材料として始まった世界を帝国へと拡大し、さらにその帝国が世界にいかなる影響を及ぼしたか、「綿の帝国」は最初から奴隷とプランター、商人や政治家、農民や商人、労働者や工場所有者などの間のグローバルな争いの支柱のごとき存在だった。

これらの諸力が近代資本主義の世界を推進したか、現代の膨大な富と不平等を生み出すにいかなる働きをしてきたか。この膨大で緻密な作品は、読了にかなりの努力を要する上、読者の世界観を揺るがすほどの影響力を持った重厚な内容だ。北から南への展開は「グローバル・サウス」の次元へとつながる。歴史書というよりは、綿を基軸にいかに「戦争資本主義」という著者独自の概念の下に、現代世界が作り出されてきたかを見事に紡ぎ出した大作である。日本への言及も多く、時間をかけて読むに値する。ただし、「戦争資本主義」の概念は筆者にはあまり納得的ではない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Beckertの大著は、刊行後バンクロフト賞を始めとする数々の賞の受賞対象となり、ニューヨークタイムズ紙の2015年の最重要書10冊の1冊にも選ばれている。世の中に数多くの空虚な資本主義論が横溢する現在、綿とその製品を軸に資本主義の発展を描こうとした本書から学ぶことは多い。

ウイルスは人間の健康を脅かしたばかりか、政治、経済、科学、文化などあらゆる面でさまざまな歪みやきしみ、そして破壊を生み出している。その変化の大きさと深さを考えると、もはや単に健康面に関わる狭い問題にとどまらない人間活動のあらゆる面に関わる新しい形をとった深刻な「危機」「恐慌」という変化であることはほとんど間違いない。コロナ禍の発生・拡大前からブログでも記していた世界史上の過去の激動期の変化と比較しても、今回の変化の特異なことは明らかだろう。コロナ禍の場合、問題化してから未だ10ヶ月に満たないきわめて短く圧縮した時間に実にさまざまな「破壊」と「創造」が同時的に起きている。平穏な時には抵抗や障壁も多く実現しがたい「イノヴェーション」(innovation: 革新) の21世紀的展開とみることができる。

歴史を圧縮して見ると

ここに紹介する番組のように1世紀近くの長い時代を短時間に圧縮して見ると、このたびの特異な点を実感できる。ひとつの例が、コロナ禍のため家にいることが多くなり、TVなどを見る時間が増えたことだ。その結果、偶然に20世紀のアメリカを題材とした歴史回顧の番組*を見る機会があった。

*「カラーで見るアメリカ:”メイドインUSA” の誕生」”America in Color:Season 3” BSTV101, 9月25日、2020年 (「世界のドキュメンタリー」2019年の再放送)

20世紀の変化を30分ほどの短い時間に提示しているだけに、見ていて忙しい番組だったが、印象に残ったイメージを中心にいくつかを断片的に記してみよう:

「メイドイン・アメリカ」の時代

今ではメイドイン・アメリカといえるものになにがあるか、列挙するのは難しいが、20世紀前半には、繊維、鉄鋼、非鉄金属、自動車、家電など多くの産業分野で、アメリカ製品が世界市場を席巻していた。General Motors, U.S. Steel, ALCOA(Aluminum Company of America)、General Electricなど、General , U.S. , Americaなど、アメリカ企業の優位を暗示するような社名も目立った。こうした巨大企業の発展の対極には、AFL、CIOなどの大労働組合の誕生と発展があった。大企業に対する大労働組合という構図である。とりわけ、1920年代の”アメリカン・ドリーム”の時代がとらえられていた。

このブログでも記した1911年3月25日、ニューヨーク・マンハッタンで起きたトライアングル・ファイア Triangle Shirtwaist Fire 事件も伝えていた。10階建てビルの上部3階を占めていたこの衣服工場で閉じ込められ、女性ブラウス(shirt-waists)などの縫製仕事で働いていた女子労働者が、18分間で146人(男性23人以外は女子123人で大半は移民労働者、最年少者は14歳)が死亡するという痛ましい火災事故だった。製品の盗難を防止するとの名目で経営者によって工場のドア、階段は鍵がかけられていた。唯ひとつ開けられていた狭い階段は、たちまち壊れ去った。当時の消防車の梯子はビルの高さに対応できなかった。アメリカ社会・労働史上に残る歴史的大事件だった。

アメリカではこうした労働災害などの後に、画期的労働立法などの成立を見たことが多い。本ブログでも記した女性で初めて労働長官に任じられたフランセス・パーキンス女史の姿も映像に写っていた。1930年代、F.D.ローズヴェルト大統領のニューディール政策の一貫としての社会保障局設置などもこの時だった。

1940年代には世界初の電子コンピューター(1945年完成)の登場など、現代の社会の先駆けとなった製品が生まれている。ブログ筆者が初めて仕事で使った手回し式の計算機(タイガー計算機)は、鋼鉄製でおそらく数キロはあり、足にでも落としたら、確実に大怪我をする代物だった。大学で使ったコンピューターは、カードパンチ式だった。その後の変化のすさまじさに改めて瞠目する。

1940年代末には化粧品や衣類の一部では、訪問販売が新しいビジネスとして始まっていた。1940年にはデュポン社がナイロン・ストッキングを売り出した。フライドチキンなどファースト・フッドもアメリカで始まっていた。一大消費市場が生まれていた。

トライアングル・ファイア事件後40年、服飾産業は42万人が働く一大産業になり、労働組合が大きな力を発揮していた。インターナショナル・レディース・ガーメントワーカーズ・ユニオン(国際婦人服労働組合)は、かつて米国で最大の労働組合の1つであり、主に女性の組合員からなる最初の労働組合の1つであり、1920年代〜1930年代の労働史の中心的存在だった。1969年には45万人の組合員を擁したが、活動を終了した1995年には25万人まで減少していた。労働組合は、時代の主要舞台から去っていた。

1970年代には大きな訴訟の原因となった建築材などでのアスベスト使用の記録、チョコレートで知られたペンシルヴァニア州ハーシー社のカンパニータウン(会社城下町)など、日本人にもなじみのある光景もあった。

映像から学ぶ

残念ながら、日本ではこのアメリカのドキュメンタリーに対応するような番組は、筆者の知る限り見たことはないが、こうした映像番組を見ると、現在コロナ禍の中で展開している変化がいかに大きいかを改めて実感する。歴史の時間軸がぐっと圧縮されているようだ。そのことを認識することで、目前で起きている大きな変化への心構えも違ってくる。そして、この記事のブログへの入力をしながら、世界でコロナ禍と戦う人たちのドキュメンタリー*を見た。そこでは人々は世界各地で、眼前のコロナウイルスと闘いながら、貧困、格差などコロナウイルスの後ろに立ちはだかる人類社会の病理と対決していることが伝わってきた。

カマラ・ハリス上院議員を来るアメリカ大統領選における副大統領候補に選んだアメリカのジョー・バイデン(Joe Biden)民主党大統領候補が、8月9日ペンシルベニア州スクラントンの鉄鋼工場で演説をおこなった。「より良く立て直す」Build Back Better という経済政策の発表場所として選んだこの地は、バイデン氏の故郷であった。

このスクラントンという地は、図らずも筆者が半世紀以上前、しばしば訪れたところだった。ニューヨーク州の北部に所在する大学院に在学していた筆者は、ニューヨーク市や友人の家があるニュージャージーへの往復には必ずこの場所を通過した。スクラントン、ビンガムトン、エルマイラ(マーク・トゥエインの墓地がある)などの地名は、グレイハウンドなど路線バスの経路でもあり、懐かしい響きがある。

スクラントンで生まれ育ったジョー・バイデン氏は、アイルランド系移民の子孫、宗教はローマ・カトリックの信徒である。J.F.ケネディ大統領の当選で、政治における宗教の壁の一角は崩れた。とりわけプロテスタントとカトリックを分け隔てていた壁は大統領の座への障害ではなくなった。

他方、バイデン氏は家庭については大変恵まれなかったようだ。バイデン氏の家庭は当初は裕福であったが、父親が事業に失敗して以後家計は窮迫し、最初の妻と子供を自動車事故で失うなど、家族の不幸も重なって苦難な日々を過ごした。しかし、政治家としては多大な努力を続けた。選挙区も州を越え隣接したデラウエア州に移転している。努力して民主党中道派を代表する上院議員として、7回の上院議員当選、36年の議員生活を送った。2009年1月にはオバマ大統領の副大統領を努めた。

炭鉱・鉄鋼の町

バイデン氏を育てたスクラントンには良質な瀝青炭の炭鉱があり、広大な露天掘りの炭鉱があった。エネルギー源を石炭火力に依存する鉄鋼業や縫製業で発展したこの地域の中核的な都市だった。しかし、1930年代頃から炭鉱や鉄鋼業の衰退に伴い、地域は衰退の道をたどった。筆者が最初に訪れた1960-70年代、町には活気がなく、寂れた感じは拭えなかった。廃坑になった炭田の規模には圧倒されたが、人影も少なかった。その後、ラスト・ベルトの一角として知られるようになった。しかし、地域再生は遅々として進まず、最近では政治的にも共和党のトランプ大統領が再生を約して圧勝した地域だった。しかし、トランプ氏の地域政策は功を奏していないようだ。

スクラントンは 一時期、新しい産業が生まれたこともあった。ライト・エイド 創業の地としても知られている。 1962年 に地元実業家アレックス・グラスがスクラントンのダウンタウンに開いた [ドラッグストアは成功し、やがて 東海岸最大のドラッグストアチェーンへと成長した。

しかし、こうした新たな産業が生まれた一方で、地域の主要産業の炭鉱などでは労働問題も起こっていた。この頃の炭鉱労働者は低賃金で長時間労働を強いられていた。ジョン・ミッチェルなどの労働運動家の活動により、炭鉱労働者の労働環境も改善された。 1930年には、スクラントンの人口は143,433人でピークに達し、 フィラデルフィア、 ピッツバーグに次ぐ州第3の都市になっていた。 第二次世界大戦で燃料需要が増大すると、スクラントンとその周辺ではいたるところで石炭の露天掘が行われ、供給を拡大させた。

N.B.

1955年に ハリケーン・ダイアンが引き起こした洪水は市の東部・南部に被害を及ぼし、死者80名を出した。 1959年には南西郊のピッツトンの近くにあったノックス炭鉱に サスケハナ川 の水が入り込み、坑内を冠水させる事故が起きた。死者12名を出したこの事故により、この地での石炭産業はほぼ終わりを告げた。石炭輸送量の減少とハリケーン・ダイアンによる被害で、既に破産寸前に陥っていたデラウェア・ラッカワナ・アンド・ウェスタン鉄道は 1960年 にエリー鉄道に合併され、スクラントンは鉄道交通のハブとしての地位も失った。炭鉱跡の 地盤沈下も大きな問題と化していた。そして、この地には放棄された炭鉱跡や露天掘り跡、そして大量の廃石だけが残された。 1970年代 にかけては、絹をはじめとする織物産業もスクラントンの地を去り、南部や合衆国外に流出した。

地域再生政策が大きな争点に

トランプ大統領は、選挙運動中にスクラントンなどを含むラストベルト地域の再生を公言してきたが、ほとんど目に見えた効果は上がっていない。アメリカでは概してある地域の衰退は、別の地域への人口(労働力移動)で解決を図るという形で対応してきた。典型的にはこのブログにも記したことのあるニューイングランドから南部への木綿工業の移動である。土地、労働力、電力など要素市場で優位な地域への産業移転であった。20世紀初めには、両者の地位は逆転していた。スクラントンで生まれたバイデン氏がどれだけの政策を打ち出せるか、注目していきたい。

Joan Baez, LP Jacket cover

ジョーン・バエズ

世界は急速に保護主義へと向かっている。震源は、BREXIT の渦中にあるヨーロッパであり、トランプ大統領就任後のアメリカだ。単純に考えると、世界は分断化されて、自分の住む世界も狭まり、小さくなっているように思えるかもしれない。保護主義の動きは、伝染病のように次々と他国は波及する他方、我々は次第に小さくなって、ほとんどひとつになった別の世界に生きていることに気づく。世界のある場所、地域で起きたことが、あまり時間をおかずに日本でも起きるようになった。鳥インフルエンザ、口蹄疫、環境汚染、そしてテロリズムの脅威などは考えられる例にすぎない。。

We Shall Overcome

去る1月21日、アメリカ、ワシントンD.C.で、トランプ大統領に反対する女性の行進 Women's March が行われた。50万人以上が参加したといわれる。さらに世界のいたるところで同様な集まりが行われ、 100万人以上の女性たちが参加したとも報じられている。

ワシントンD.C.の集会では、”Love Trumps Hate"と書かれたプラカードを掲げ、"We want a leader, not a creepy tweeter" (「我々は気持ちの悪い、ツイッターではなく、リーダーが欲しい」)と一斉に叫んだ。

集会に参加するために満員の地下鉄 Metro に乗り込んだ女性のプラカードには、手書きで下記のアッピールが書かれていた*。

Love is Love.

Black Lives Matter.

Climate Change is Real.

Immigrants Make America Great.

Women's Rights are Human Rights.

集会では、公民権関連の集まりでよく歌われた We Shall Overcome の歌声が響き渡った。1960年代、あの公民権法案の運動の定番ソングだ。当時、よく聞いたのは、ジョーン・バエズ Joan Baez のギターの弾き語りだった(若い世代の間では知らない人も多い)。反戦運動の旗手だった彼女は、大学キャンパスなどへもしばしばやってきて、熱狂の嵐を巻き起こした。メキシコ系でニューヨークのシュタッテン・アイランド生まれのバエズは、当時のアメリカを代表するアイコン的存在だった。最近の彼女の歌声を聞いた。We Shall Overcome はアドリブも入って、穏やかになり、かなり違った印象ではあった。しかし、あの情熱はしっかりと感じられた。

1960-70年代はヴェトナム戦争、公民権運動などが、アメリカ社会を分裂させていた。しかし、アメリカはその危機的状況から這い上がり、その後も世界を主導する立場を維持した。今回もアメリカ社会の断裂は深く、厳しい。トランプ大統領はそれをさらに加速しているように見えるのだが。

We shall overcome some day! (「遠い夏の日」)

*"We Shall Overcomb" News Week 02/03, 2017

エンパイアステート・ビルの建設現場で働く労働者。右下後方に見えるのは、クライスラービル。

Photo: Lewis W. Hein

3.11の地震が建設途上の東京スカイタワーを襲った時のTV映像を見た。現場におられた方は、文字通り生きた心地もなかったようだ。特に、タワー最上部におられた方々の恐怖に引きつった顔が迫真力をもって伝わってきた。幸い大きな問題はなく沈静化し、図らずもタワーの耐震テストになったと説明があったが、東京直下型の大地震(M9クラス)なども想定内なのだろうか。高所恐怖症ではないが、東京スカイタワーが完成しても、自分から上ろうというつもりはまったくない。

ところで、今年は9.11同時多発テロ勃発後10年になるが、それまでニューヨークで最高の高さを誇っていたワールド・タワー・センターが崩壊してしまったため、次の建造物が完成するまでの間、ニューヨークの最高のビルは、つかの間とはいえ、あのエンパイアステートビルがその座を取り戻している。

上に掲げた写真は、1930年、エンパイアステート・ビル建設途上のある光景を移した記録の一枚である。撮影者は、あの1930年代のアメリカのさまざまな職場の写真記録を残したルイス・ハイン (Lewis W. HIne)だ。

エンパイアステートビルは、名門ホテル、ウオールドルフ・アストリア・ホテルが移転した跡地に1930年に着工、当時としては驚異的に短い年月(公称建設期間:1929-30年)で竣工した(最高部までは443m、最上階までは373m)。その偉容は、アメリカの威信を示すシンボルとして、世界の注目を集めた。その高さを決めるに際して、ひとつの目標となったのは、すでにマンハッタンに建設されていたクライスラービル(写真背景に見える)の高さを凌駕することだった。筆者は今でもクライスラービルのアールデコ風の内外装が好きなのだが、完成してみると、エンパイアステートもさすがに独自の風格を誇示していた。

ところで、エンパイアステートビルでは、多くの労働者が地上はるか天空の職場で、さまざまな作業に従事した。この労働者をよく見てほしい。彼らの多くは行動が制限されるからと命綱もつけずに、高所の鉄骨の上をこともなげに歩き、作業していた。職場の安全基準の法的整備が不十分であった時代である。高所恐怖症でなくとも、見ているだけで、背筋が寒くなってきそうだ。

スカイボーイと呼ばれる大変危険な仕事に従事する若い労働者

Photo. Lewis W. Hein

エンパイアステートビルの建設には、多数の移民労働者とともに、あのモホーク族のインティアン労働者が働いた。彼らの一部は農業に従事していたが、ほとんどは都市部へ移住し、主に建設労働者となって、産業勃興期のアメリカを支えた。クライスラー・ビル、エンパイアステート・ビル、ワールド・トレードセンター、ジョージ・ワシントン橋、サンフランシスコのゴールデンゲート橋などの工事に際しても、モホーク族労働者の貢献は大きかった。9.11のビル崩壊後の残骸撤去、遺体収容などにも多数のモホーク族労働者が従事した。

彼らは「スカイウオーカー」と呼ばれ、高所でも恐怖を感じることがなく、普通の人ではとても歩けないような梁の上なども、地上と同様に歩けるのだと伝説的に語られてきた。しかし、その後のインタビューなどによると、彼らも高所の作業は大変怖かったと語っている。

移民で形成されたアメリカでは、早く新大陸に到着した移民ほど、概して社会的に上層部を確保・形成したといわれてきた。皮肉なことに、先住民族であるネイティブ・アメリカンが最も差別されて、最下層へ追いやられてきた。

アングロサクソン系白人優位となったアメリカで、植民地時代以前から迫害されてきた先住民族、ネイティブ・アメリカンズは、高所作業や危険な作業など、誰もやりたがらない残された仕事につかざるをえなかったのだろう。実際、建設労働者には後から新大陸へ到着したアイルランド系などの移民労働者*が多かったが、いずれも大変な苦労を重ね、アメリカ社会での地位を築いていった。

歴史を正しく理解するにはある程度の熟成期間が必要になる。世界的大恐慌期の1930年代は、現代アメリカを理解する上で、きわめて重要な意味を持っている。多くの興味深い問題が、解明されることなく潜んでいるように思われる。

Reference

Lewis W. Hine. Men at Work. New York: Dover Press, 1997.

* 下記の小説は、エンパイアステートビル建設をめぐるアイルランド系労働者などの時代環境を活写している。

Thomas Kelly. Empire Rising. New York: Picador, 2005, pp.390.

日本はフェルメールのファンが多い国だと思う。もしかすると、同じ17世紀オランダの世界的画家、レンブラントよりも知名度が高いかもしれない。しかし、両者の作品は、この国には一枚もない。それでも、フェルメールの作品の持つ集客力は大きく、この画家の作品が展示品に一点しか含まれていなくても、フェルメール展を掲げた企画展もあったほどだ。多分、フェルメールが今日生きていたら、仰天するほど多額な借り出し料が美術館などの作品保有者に支払われてきたことだろう。

今から遡ること400年前、Halve Maen (Half Moon) という船名の一隻の小さな帆船が、現在のニューヨークの中心部であるマンハッタン島に着いた。大西洋の航海で、帆柱始め船体の損傷はひどく、見る影もなかったようだ。記録によると、時は1609年9月2日頃だったらしい。

船長はヘンリー・ハドソン Henry Hudson というイギリス人だった。この男はかなりしたたかで、オランダ東インド会社から前金で仕事を請負っての冒険だった。アジアへ通じる航路を探る一攫千金の企てだった。オランダ側にもさまざまな思惑や利権が渦巻いていた。1609年の4月頃にオランダを出航し、新大陸へと向かった。船員は18人くらいで、イギリス人とオランダ人から成り、お互い言葉もよく通じなかったこともあって、きわめて荒んだ船内事情だったらしい。そして、船員たちは船長を大変嫌っていた。

ヘンリー・ハドソンの前にも、ハドソン河口に到着したヨーロッパ人はいたが、航海の詳細経過を記録していたのはヘンリー・ハドソンだった。そして、今日、ニューヨーク、そしてアメリカを象徴する大河川の発見・探検者として、その名を残すことになった。

ヘンリー・ハドソンのハドソン川探検の概略については、このブログに少しだけ記したこともある。

Halve Maen (Half Moon) のレプリカ

それから半世紀くらい後、オランダ、デルフトの無名の画家は、決して大きくはないアトリエで、主として室内の光景を細々と描いていた(ちなみにラ・トゥールはロレーヌの大画家としての晩年を過ごしていた時期だ)。フェルメールは作品は数少ないが、買ってくれる愛好家はいたようだ。しかし、画家の晩年は決して豊かなものではなかった。文字通り糊口をしのぐ日々であった。画家の死後も長い間、フェルメールの名も作品もほとんど忘れられていた。

今月9月10日から11月29日まで、ハドソンの航海を記念して、ニューヨークのメトロポリタン美術館で、フェルメールの特別展*が開催されている。オランダからも『牛乳を注ぐ女』(1660年頃)を始め、画家の名品が貸し出されている。

『牛乳を注ぐ作品』にしても、少し前まで日本の企画展が借りだしていた。まさに東奔西走の人気作品だ。オランダの美術館にしてみれば貴重な外貨の稼ぎ手としてフェルメール様々だろう。今回はメトロポリタンとアムステルダム国立美術館の関係に留まらず、両国の歴史の関係からも、企画に力が入り、フェルメールを含むオランダ画家の作品36点近くが展示されている**。

このブログでもたびたび記してきたように、ニューヨークの美術館にはオランダの美術品が多数所蔵されている。なにしろ、ニューヨークは、ニュー・アムステルダムと呼ばれた時代からの縁で、「オランダ人が発見(建設)し、ユダヤ人が支配し、アメリカ人が住む」とのジョークがあるほど、オランダとのつながりは深い。今回もアムステルダム国立美術館 Rijksmuseum がメトロポリタンに最大限の協力をしている。オランダ皇太子夫妻が開幕式に出席したほどであり、米蘭両国の歴史的緊密さを確認する場ともなった。Dutch treat (割り勘)という言葉があるが、両国ともにそれぞれ元を取ったのでは? 貧乏画家に終わったフェルメールは、天国でいったいどんな思いでいるのだろうか。

さて、管理人は、フェルメールよりは、ハドソン川の方にはるかに関心があるのだが、それについて書く時間が残されているかどうか。

*

The Metropolitan Museum of Art, New York, N.Y.

September 10, 2009–November 29, 2009

**

実はメトロポリタンでは、フェルメール展と平行して、9月20日まで、もうひとつの注目すべき企画展が開催されていた。本ブログをお読みくださっている慧眼の諸兄姉は、すぐにその意味もお分かりかもしれない(答は次回に)。

Reference

“A Dutch treat” The Economist September 19th 2009

エドワード・ケネディ、Edward Moor "Ted" Kennedy 民主党上院議員が8月25日亡くなった。まもなく多数の追悼録や思い出話がメディアに溢れることだろう。

JFK、RFKに続いて、最後まで残っていたケネディ兄弟が世を去った。アメリカ切っての名門の家に生まれ、生前は波瀾万丈、多くの事件を積み重ね、毀誉褒貶の波風から逃れることはできなかった。自らの人生を暗転させるような事件も起こした。一時は掴みかけた大統領への道も失った。しかし、晩年のリベラルなスタンスは今日のオバマ大統領選出にも大きな貢献をした。今年、本来ならば自分が歩んだかもしれなかった大統領の就任式に出席した姿が目に浮かぶ。公民権法、医療改革などでの活躍も記憶される。時局の重大な岐路において、テッドの橋渡しはしばしば急場を救った。最近では、実現しなかったが、あのマケイン上院議員との協力による新移民法案への努力が目立った。

JFKの劇的な登場と悲劇、ロバートの悲劇、そしてテッドの生涯もアメリカ史にさまざまな出来事を刻みこんで終わった。ほどんど考えられないような数々の事件が、ケネディ家を襲った。そのケネディ家の主も今はなく、アメリカのひとつの時代がついに幕を下ろしたという思いがする。心から哀悼の意を表したい。