悪をなすものの故をもて心をなやめ、

不義をおこなふ者にむかひて嫉(ねたみ)を

おこすなかれ。かれらはやがて草のごとく

かりとられ青菜(あおきな)のごとく

打萎(うちしを)るべければなり。

新約 詩篇 第37篇

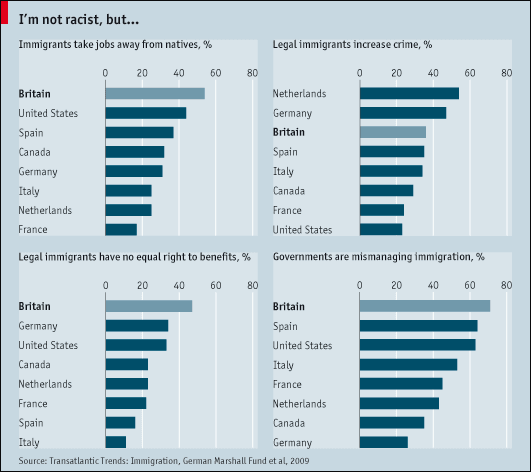

EUやアメリカでは移民・難民問題は、時に一国の命運を制するまでの重みを持ったトピックスであり、政策課題である。間もなく行われる総選挙に反映するイギリスのEU離脱論議や、移民に強く反対するフランスの右翼政党「国民戦線」の急速な台頭なども、移民受け入れの是非に直接的に関連している。

最近ではアフリカからヨーロッパを目指した難民を乗せた船が地中海で再三にわたり転覆し、多数の犠牲者を出し、急遽EU首脳会議を開催するごとき切迫した状況が生まれている。今回は犠牲者数が多いことでメディアの注目を集めたが、同様な事故はすでに1990年代から頻発してきた。密航者を餌食にするビジネスが生まれた。今日では、たとえばセネガルからイタリアを目指す渡航者は、密航業者にひとり当たり裁定1500ドルを支払うという。幸いにもイタリアに上陸しえた時には、ほとんど着の身着のままの姿になる。業者はしばしば漁船や老朽船などに定員を大幅に上回る密航者を満載し、自分は海上などで巧みに逃げてしまうなどの例が多いといわれる。

遠く険しい道

目をアメリカに転じると、これもかなり以前からだが、未成年の子供が親など保護者に伴われず、ひとりあるいは複数で中米諸国からアメリカ・メキシコ国境を横断、不法越境を試み、その過程でブローカーや犯罪組織の犠牲となることが明らかにされてきた。彼らが単独で中米諸国からメキシコを通り、アメリカ国境にたどりつくことは考えられない。2千数百キロの遠路を彼らが旅することなど不可能に近い。ほとんどすべてがコヨーテなどのブローカーの手を借りての旅になる。

さらに、中国やインドでも児童の誘拐・人身売買が注目を集めている。これらもきわめて悲惨な状況を生んでおり、人道的観点から到底無視できない。中国では一人っ子政策の弊害が顕在化し、近い将来の労働力確保のために、他地域から乳幼児を誘拐、売買するビジネスが闇社会で横行している。

出来事の背景はそれぞれ異なり、複雑をきわめ、ブログではその一端しか扱えない。しかし、日本の新聞・TVなどのメディアがほとんど報じていない問題について少しだけ記してみようj。メディアの多くは、これらの事件の結果については報じているが、こうした悲惨な出来事が次々と起きる根源については、切り込みがきわめて浅い。

忘れられた根源的対策

EU首脳会議のレベルでも、かつては、こうした難民を生みだしている国々に、政治的安定、そして雇用機会を創出することが最重要の課題であるとの正当な問題提起があった。しかし、最近のEUの首脳会議の対応は紛争や迫害を逃れた難民の保護や密航者の取り締まり強化などの再発防止策などを打ち出しているが、他方で経済目的の移民の受け入れについては反対の考えだ。最近では難民が地中海を渡るに使用した密航用船舶の破壊、ブローカーの取り締まりなど、制限的措置を強化する対症療法的な対応が多くなっている。EU諸国も余裕がなくなり、長期的視点からの政策実施ができなくなっている。その場限りの対応に終始している。今回は中米諸国、メキシコ、アメリカに関わる最近の事例を観察してみた要点を記してみたい。

越境者の長い旅路

最近のアメリカのメディア*が伝える一例をみよう。グアテマラ・シティの富裕層が利用するスーパーマーケットで守衛として働いていたアルフレドは、同じスーパーでキャッシャーをしていたメリーダと結婚し、息子2人、娘2人の子供がいる。2000年頃に夫妻はメキシコ・アメリカ国境を越え、ニュージャージ州トレントンで建設労働者として働き、本国の親族などに送金をしてきた。典型的出稼ぎ労働のひとつの形態である。その努力が実を結び、自分の顧客を持つ小さな工務店を経営するまでになった。彼らは本国グアテマラに残してきた息子2人の祖母に託し、送金で地元の私立学校に通わせるまでになった。アメリカでは娘2人と生活している。

しかし、不運なことに、近年グアテマラの経済そして生活環境が急激に悪化し、犯罪の多発など息子たちが普通の生活を維持することが難しい状況になってきた。この中米の治安悪化はギャングなどの暴力組織の横行による身の危険、子供と親が別れて住むことの不安、そして絶対的な貧困の存在が、これまでの出稼ぎ移民型をきわめて難しくするようになった。アルフレドの場合、事態を憂慮した両親は「コヨーテ」(北米の草原に住む貪欲な肉食動物、転じて主にアメリカ・メキシコ国境における密航斡旋業者)として知られる密航斡旋ブローカーのネットワークに頼り、息子二人をグアテマラから両親の住むアメリカ、ニュージャージー州トレントンへ呼び寄せようとした。

ニカラグアからアメリカへの道はいたるところ危険に充ちている。鉄道と徒歩での長い旅。とりわけ乾燥地帯は、昼間はキルンの中のような灼熱状態、夜は冷凍庫といわれるように気温の変化が激しい。熱中症、脱水状態となり死亡したり、ガラガラ蛇のような毒蛇に咬まれたり、オオカミのような野生動物に襲われて命を落とす者も多い。それでもアルフレドなどがアメリカへ旅してきた2000年頃までは、アメリカ国境の体制は未整備で、密航者にとっては抜け穴だらけとも言うべき状況だった。

国境を変えた同時多発テロ

しかし、9.11を境に国境の状況は大きく変わり、アメリカ、メキシコ両国ともに管理体制が格段に厳しくなった。そして、ドラッグ、不法入国者、テロリストへの対応が大きな課題となった。とりわけアメリカではブッシュ大統領政権末期以来、600マイルにわたる国境フェンスの増強、ドローン(無人飛行機)による空中偵察、レーダーその他の科学的探索装置が増強され、正規の入国に必要な書類を持てない越境者たちが不法入国を試みる地域は大幅に限定された。

国境管理が厳しくなり、越境の困難さが増したことで、暴利をむさぼることになったのは、コヨーテなどのブローカーだった。彼らは越境希望者あるいはその家族を身代金の強請、強要、強奪などの手段で、横暴のかぎりを尽くすようになった。すでにアメリカなどで働いている者の故郷の家族などから、金品を強奪するなどの犯罪が増加し、国境をめぐる犯罪は拡大、組織化された。従来の越境の手助けをしていたコヨーテなどのブローカーは、麻薬貿易や人身売買を手がける、さらに大規模な国際的犯罪組織の傘下に組み込まれてしまった。子供の密輸を狙ったスクールバス・ハイジャックまで起きている。

危険な道程を予見したアルフレド、メリーダ夫妻は、息子2人を故郷グアテマラからアメリカ国境をなんとか越境させるため、多額の金を支払い、コヨーテに手助けを依頼した。コヨーテは最初は親切な対応を装っていたが、間もなく正体を露見し、少年の旅の途上で、さらに多額の身代金を要求するようになった。息子たちのグアテマラからアメリカ国境への旅にしても、長距離移動は貨物列車の貨車の屋根で過ごしたり、地域の支援施設のサービスで飢えをしのぐなど、決して安全なものではなかった。

グアテマラ・シティの祖母の家から車でピックアップされ、他の子供たちと集団でバスでメキシコを縦断し、アメリカ国境、リオ・グランデを渡河し、テキサスに近い場所までは、コヨーテは何度か代わったが、まずまず順調な旅のように見えたをちょうちょうはhじっさ。。しかし、コヨーテはその正体を現した。彼らは息子から夫妻の家の電話番号を聞き出し、グアテマラで両親が依頼したコヨーテとは自分たちはまったく関係の無いコヨーテであるとして、息子2人の身代金として5000ドルを直ちに送金するよう脅迫した。夫妻はなけなしの貯金すべて2000ドルを送金した。しかし、電話の主は当のコヨーテは逮捕され、金も届いていない。自分とそのコヨーテは関係ないが、息子の安全を望むならさらに5600ドルを送金せよと脅した。金策尽きた両親は、官憲に息子たちの捜索・保護を依頼した。ここも、金の支配する社会だった。とりわけメキシコ側の腐敗は遙か以前から問題となってきた。

2人の息子はアメリカ国境で発見、拘束され、両親の手に引き渡された。しかし、彼らのアメリカ滞在が認められたわけではない。息子たちをグアテマラに強制送還するか否かの簡易判決を受けることになる。移民法の裁判では弁護士が自動的につくわけではない。弁護士の出席が工面できないと、強制送還になる確率は極めて高い。これもアルフレドがやっと工面した金でやっと弁護士費用を支払い、なんとか強制送還を免れた。

昨年11月20日、オバマ大統領はおよそ500万人の入国審査用書類を保持しないで入国、アメリカに居住している者の本国強制送還を延期する一連の大統領令を発表した。その中には400万人近いアメリカ市民および永住者の親たちも含まれている。アメリカで出生した子供たちがアメリカ市民権を持っていても、親や保護者が所持していない、不法滞在者である場合は多い。

ここではグアテマラからアメリカへの長い怖ろしい道をなんとか歩んだ移民の子供の例をとりあげたが、アフリカから地中海をわたるまでの過程でも、いまや悪質きわまりない強請(ゆすり),脅迫の組織ネットワークが中南米、中東・アフリカに張り巡らされ、その経路に頼る以外に、密航すらできない。恐怖の密航犯罪組織 extortion network の撲滅は、移民・難民問題に対処するための最重要課題となりつつある。

上掲の新約「詩篇」の一節は、2人の兄弟がかろうじて救助された後、両親が設定した集会で唱えられた。しかし、その通りに事態が進む可能性は少ない。

追記 2015/05/11

BS1が『地中海”密航”の実態:救助でジレンマ』 と題して、この問題をとりあげていた。救助されることを見越しての密航者とそれを介在して暴利をむさぼる業者が存在するかぎり、ヨーロッパへの難民・移民の流れは耐えることがない。EUが難民の国別受け入れ割り当てを設定することは、各国の実情を考えるときわめて難しい。密航者を餌食にしている犯罪組織を根源で撲滅し、送り出し国の政治の安定化、経済の向上を目指すことが重要だが、短期的に実効があがる対策はない。

Reference

"Briefing Europe's boat people" the Economist April 25th 2015.

UNHCR. Children on the Run, 2014

”Where are the children? ” The New Yorker, April.

★しばらくお休みしました。すこしずつ再開する予定です。