このごろよく見かけるようになったこの姿、その実像は?

新型コロナウイルスの拡大は、世界の主要な国々で働いている人々の世界(労働市場)にも大きな変化をもたらしている。その目指す方向はAI化、ロボット化、機械化、オンライン化、二極分化など、さまざまに表現されているが、変化は現在進行中であり、その全体を見定めるにはもう少し時間が必要だろう。

しかし、いくつかの主要な流れはすでにその姿を現しつつある。一つは流動化、独立自営業者化などである。今回はその典型例として、新型コロナウイルスの感染拡大が収束しない状況下で、労働市場の人の流れが大幅に減少する過程で、急速に増加しつつある食品配達パートナーとしてのUber Eats、さらにその原型ともいえる20世紀末から増え始めた書類・メッセージ、物品などの配達者としての「バイク・メッセンジャー」の実態を眺望してみよう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

このブログを訪れてくださる方は、扱われているトピックスが、17世紀以来の美術史的領域と20世紀を中心とする労働の世界に関わる領域が混在して分かりにくいと感じられてきたと思われる。筆者にとってはほとんど違和感がなく今日まで来たのだが、少し背景を記しておくことにしよう。とりわけ後者については、筆者は経済学(とりわけ労働経済、労使関係、産業・労働史)を専門としてきたが、「労働」「仕事」という問題を研究対象とするに当たって、「人間」との距離感を失うことなく適切に保つことを心がけてきた。日本ではあまり話題とされない「仕事」や「職業」の分野の写真・絵画、インタビューなどの記録媒体に注目してきた。かつて中山伊知郎先生が、日本でもこうした記録を大切にしなければと言われていたことも思い出す。このブログでも取り上げたStuds Turkel という歴史家、社会学者のインタビュー記録にも大きな影響を受けてきた。

Studs Turkel Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do, Pantheon Bs、1974 (スタッズ・ターケル 中山容他訳『WORKING 仕事』晶文社、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

コロナ禍拡大の中、外出する人々の数が激減する中で、ひときわ目立つようになったのは、ウーバーイーツとして知られるレストランやデリカテッセンなどの食品を顧客に届ける配達パートナーである。出前サービスの請負に近い。彼らは、自転車、バイクなどで契約したレストランなどから連絡を受け、食品などを家庭や企業などに届ける。ながらく上海市に住む友人からコロナ禍の発生とともに、食品や消費者物資の宅配、出前が急速に増えているとの話を聞き、「風が吹くと桶屋がもうかる」という話みたいだなとブログに記したことがあった。

ウーバーイーツはサンフランシスコに拠点を持つUber Technology社であり、2014年にオンラインの食品配達サーヴィス業として設立された。2016年には日本にもUber Japanとして誕生、そのサービス・エリアは16都道府県に及んでいるといわれる。

配達パートナーたちは、ギグワーカーの代表例だが、新型コロナの感染拡大とともに、外出自粛、レストラン、スーパー・マーケットの過密化防止などの規制強化に伴い、外出がしにくくなった人たちが、こうしたサービスに頼ることになったようだ。しかし、ウーバーの増加と流行は比較的最近でコロナ禍発生の少し前からのようだ。

実は、ウーバーの流行の前に先駆的例として、バイクなどで主として企業などの依頼でメッセージ、書類、小型の荷物などを相手先に届ける「バイク・メッセンジャー」という職業が存在した。

ニューヨーク市でこの仕事をしている若者へのインタビュー調査*が存在するので、ここに紹介してみよう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

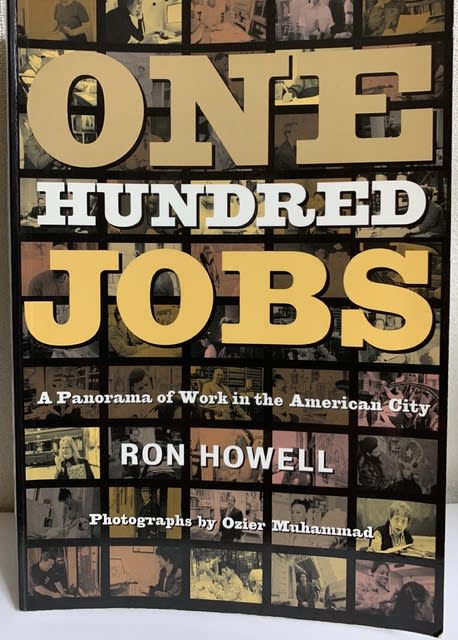

実はこの話は『100の仕事:アメリカの都市における仕事のパノラマ』という調査からの紹介である。

Ron Howell, One Hundred Jobs: A Panorama of Work in the American City

Photographs by Ozier Muhammad

The New Press, New York, 2000

pp.152-153

先程記したStuds Turkel,Working, 1974という大著は、アメリカ社会に存在する職業の中から110を選び、133人に個別にかなり詳細なインタビューを行い、その仕事の実態、収入、感想など多くのことを聞き出し、記した稀有な研究として知られる。

Studs Turkelの調査は、膨大な数の職業について、多くの労力が注ぎ込まれており、統計調査では明らかにしえない労働市場の全体的な階層構造、個々の職種、職業の持つ多彩かつ微妙な特徴を明らかにしたもので、大変貴重な調査結果であるといえる。

それと比較すると、『100の仕事』は、はるかにお手軽ではあるが、どちらかというと普通の人たちがあまり良く知らない仕事、労働市場では比較的中・下層とみられる仕事の例を提示していて、それなりに興味深い。実はこうした試みは他にもかなりあるのだが、筆者の書棚の片隅で断捨離されずに残っていた一冊でもある。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

バイク・メッセンジャーの実像は

このバイク・メッセンジャーのインタビュー例となっているのは、フェルナンド・リヴェラという名の33歳の男性である。調査時点は20世紀末である。仲間からは、“The Kid”として知られている。

彼は、マンハッタンの市街地を自慢の自転車で走り回っている。Gregory Messenger Serviceという企業と契約して、市内の関係作にメッセージ、書簡、書類、小型の荷物などを届ける仕事をしている。

身なりとして頭にはナイキのバンダナをし、背中には125ドルした耐水性のバッグを背負っている。配達するメッセージや荷物次第で手数料を受け取っている。この世界で”エリート”配達人とされるリヴェラは他の配達人より手数料が5%多い

疾病手当のようなものは一切ないので、仕事を失わないよう努めている。これまでグレゴリー社と6年間契約してきたが、肺炎の症状があった時も水を沢山飲むことでしのいだ。仕事を失いたくなかったので、ひどい病気で休んだことは一回しかない。

このようにタフなニューヨーク子だが、夏と冬、そしてハロウイーンには気を使う。とても暑い日には、顧客が水やソーダーのボトルをくれることもあり、彼はそうした気遣いを有り難く思っている。冬は寒いので衣類や荷物が重く、気分はあまりよくない。ハロウイーンの時は、とりわけ夜に人々が街路に投げ捨てた卵の残骸に気を使う。滑って転んだりすると大変だからだ。この日だけ、彼は仕事の行き帰りに自転車を地下鉄に乗せて運ぶ。

普通の配達人は年間15,000〜16,000ドルの収入を得ているが、彼は一生懸命働き、良いボスにも恵まれて、年35,000ドルくらいを稼ぐという。時には契約している企業で注文の電話を受けるなど、オフイスの仕事も手伝う。それでも彼は二人の娘の教育費などを考え、もう少し働かねばと思う。さらに歳をとってこの仕事がきつくなったら、小さな八百屋など、自営の仕事をしようと貯金をしなければと思っている。

ニューヨークで働く配達人の中には15~20年働き続けている者もいるという。彼はこれからもまだまだ長く働きたいと思っており、そのためには、毎朝エクササイズをしっかりやり、体調を整える努力をしているという。

さらにニューヨークは荒っぽい都市であり、油断をするとつけいられるので、身のこなしなども敏捷にすることに努めているという。彼は自分は大丈夫、問題ないと答えている。

かくして、1日ほぼ12時間、週5日働いている。特別の給付などはない。

この仕事に必要とされる経験あるいは条件は、身体が丈夫で市内の街路など地理に通じていることだという。

近年多くの人々が使っているアイフォン、コンピュータなどはまだ使えない時代であった。気をつけているのは、バイクに幅寄せし威嚇したりする、攻撃的な自動車運転手らしい。

N.B.

今日のウーバー・イーツの配送パートナーの場合、収入を含む労働状況について信頼しうる実態調査は目にしたことがない。わずかにweb上に散見される記事などから推察するに、労働環境はバイク・メッセンジャーとほぼ同様なものと考えられる。

Uber Eatsの仕事は、シフトがなく、働き方は自由に決めることができるという意味では、現代、とりわけコロナ禍が解消していない市場状況にかなり合致する特性を備えている。Uber Eatsだけで生活費を稼ぐことは地域や働き方次第では不可能ではないようだ。しかし、専業の場合、稼働日と時間を自分で決めて収入を管理する必要がある。

労働への需要は派生需要であるという観点からみると、ランチタイムとディナータイムに注文が集中し、土日も注文が増える傾向がある。安全確保の理由から、Uber Eatsは12時間以上稼働することができない仕組みになっている。運転時間が12時間に達すると、自動的に6時間オフラインになる。こうした点は旧来のバイク・メッセンジャーなどの働き方よりは、過重労働の危険性をある程度回避している。

UBER EATSは、TV広告なども実施しているようで、こうした新たな働き方がどの程度浸透するか、他の形態と併せ十分注目に値する。

追記(2020/10/02):

偶然見たテレビ番組(日本テレビ)でヴァーチャル・ショップと称して、ひとつのキッチンで10近い店名のオーダーを受付け、そこへUBEREATSの配達人がピックアップに来るというニュースを見た。

(2020/10/10)

「料理宅配員4万人超す 外食モデルに転機 雇用受け皿「調理場」のみ新業態も」『日本経済新聞』