続いて松下製トランジスタラジオ AT-175Jの修理をしています。これまでの修理で、ラジオ放送をなんとか受信するようになったのですが、ボリュームを回してもあまり音が大きくなりません。そこで、この音が小さい原因を突き止めて修理することにしました。音が小さい原因の1つに電解コンデンサの容量抜けがあります。そこで、検波後の低周波増幅段を調べてみることにしました。

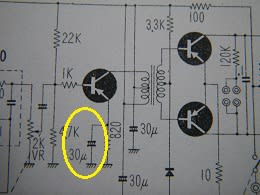

容量抜けのバイパスコンデンサ 回路上のバイパスコンデンサの位置

そこで、低周波増幅段の結合コンデンサとバイパスコンデンサを調べてみました。調べるには、正常な容量のコンデンサを仮に並行につなげてみます。もし音が大きくなればそのコンデンサの容量抜けが確定します。そのような方法で調べると、低周波初段増幅段の結合コンデンサは正常でしたが、バイパスコンデンサが容量抜けしていることが分かりました。このバイパスコンデンサを交換すれば、音が小さい故障は直るはずです。

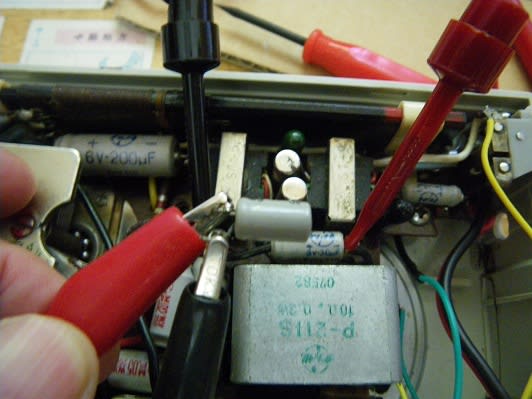

正常なコンデンサを並行につなげてコンデンサの良否を判定

容量抜けしたコンデンサ個所が分かりましたので、そのコンデンサを回路基板から取り外します。コンデンサの両端をニッパで切断して取り外しました。このコンデンサを手に取ってよく見ると、耐電圧3Vの30μFでした。不思議なことに、電源電圧は6Vなのにこのコンデンサの耐圧は3Vです。耐電圧が電源電圧と同じか2倍程度にしておくことが安全だと私は思います。確か真空管ラジオでは2倍にしておくのが常識だったように思うのですが。そこで、耐電圧6V以上,容量30μF程度,ほぼ同じ大きさの電界コンデンサを探して交換します。

故障コンデンサの両端を切断 故障した3V30μFの電界コンデンサ

私は高校大学時代からコンデンサや抵抗のストックを大切に持ち続けてきました。その中から、最も近い値の電界コンデンサを探し出しました。それは、耐電圧6Vの30μFの電界コンデンサです。大きさもほぼ同じです。ただし、値的には全く問題ないのですが、端子のリード線の位置が異なっています。このため、窮屈ですがリード線を延長接続して、この正常な電界コンデンサに取り替えました。

耐電圧6Vの30μFの電界コンデンサ リード線を延長接続

正常な電界コンデンサに取り替えた後、ボリュームを回すと音量が以前よりずっと大きくなりました。電界コンデンサの取り替えは成功でした。電解コンデンサの形状が違うため、リード線位置などの位置がちょっと変ですが、電子回路的には正常です。

次に、ケースやつまみ類を綺麗に洗った後、トラッキング調整すればこのラジオの修理は終わりそうです。

電界コンデンサの形状が異なるため、見た目に位置がちょっと変

最新の画像[もっと見る]

-

氷室岳周辺の史跡巡り(1/2)

12時間前

氷室岳周辺の史跡巡り(1/2)

12時間前

-

氷室岳周辺の史跡巡り(1/2)

12時間前

氷室岳周辺の史跡巡り(1/2)

12時間前

-

今年度最後の放課後学習成器塾 作品展示

2日前

今年度最後の放課後学習成器塾 作品展示

2日前

-

スゲの苗を植え替え(2/2)

3日前

スゲの苗を植え替え(2/2)

3日前

-

冬期 わら細工民具ほぼろ製作講習会

4日前

冬期 わら細工民具ほぼろ製作講習会

4日前

-

スゲ(菅)の苗を植え替え(1/2)

5日前

スゲ(菅)の苗を植え替え(1/2)

5日前

-

春キャベツの苗を植え付け

6日前

春キャベツの苗を植え付け

6日前

-

ドラム缶たき火でウィンナを焼いて食す

7日前

ドラム缶たき火でウィンナを焼いて食す

7日前

-

春キャベツの植え付け準備

1週間前

春キャベツの植え付け準備

1週間前

-

草刈機を使って庭木を荒く剪定

1週間前

草刈機を使って庭木を荒く剪定

1週間前

「古ラジオ修理工房」カテゴリの最新記事

古い松下製トランジスタラジオ トランジスター6の修理(1/x)

古い松下製トランジスタラジオ トランジスター6の修理(1/x) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(3/4)

昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(3/4) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(2/4)

昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(2/4) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(1/4)

昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(1/4) 古いスヌーピー(snoopy)型トランジスタラジオの修理(1/2)

古いスヌーピー(snoopy)型トランジスタラジオの修理(1/2) 古いAM/FMトランジスタラジオ(OEM)の修理(6/x)

古いAM/FMトランジスタラジオ(OEM)の修理(6/x) SONY製トランジスタラジオ -TR-609の修理(1/x)

SONY製トランジスタラジオ -TR-609の修理(1/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(9/x)

真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(9/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(8/x)

真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(8/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(7/x)

真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(7/x)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます