「国指定史跡 日本三戒壇 下野薬師寺」

下野薬師寺は天武天皇白鳳8(680)年に皇后(後の持統天皇)の病気平癒を祈念して建立されました。天平宝字5(762)年に戒壇院が置かれると、奈良東大寺、筑紫観世音寺とともに日本三戒壇といわれ、坂東10か国の僧侶となる人は下野薬師寺で修業を積み受戒しなければならない定めになっていました。暦応2(1339)年、足利尊氏は国ごとに安国寺を建てましたが、下野国では新たに寺院を設けることなく下野薬師寺を安国寺に改称しました。

元亀元(1570)年、小田原の北条氏政・氏直父子が下野国に出陣し、下妻の多賀谷氏を攻めましたが、結城の援軍に破られ安国寺に退却しました。この時の兵火により七堂伽藍をはじめ、すべての堂宇が焼失しました。

平成29(2017)年より「本堂」・「庫裏」それに「本尊・諸仏菩薩」の修理(平成の大修理)を行いました。これを機に寺名を創建当時の下野薬師寺に戻しました(寺名復古)。この事業を記念して境内に鑑真大和上(だいわじょう)の宝塔を建て、奈良唐招提寺よりいただいた「大和上御廟の霊土」と金堂薬師如来基壇の霊土」を奉納しました。また、宝塔の横には大和上ゆかりの聖樹「瓊花(けいか)」を植樹しました。・・・

境内(薬師寺跡)のようす。

「鑑真大和上宝塔」。

「鑑真大和上宝塔」。

瓊花(けいか)。

瓊花(けいか)。

鑑真和上の御廟のそばと、御影堂供華園では、和上の故郷、中国揚州から送られた瓊花(けいか)の花が、春の終わりと夏の到来を告げるように、小さな白い花を咲かせます。

(「唐招提寺」HPより)

(「唐招提寺」HPより)

回廊の倒壊跡。

回廊の倒壊跡。

右奥にあるのは「六角堂」。江戸時代末期に建立されたもの。

六角堂は下野薬師寺戒壇院跡と伝えられる場所に建っています。江戸時代には釈迦堂と呼ばれ、その前身は江戸初期にまで遡ることができます。現存する建物は、近年に改変された部分もありますが、当初のものとみられる彫刻や絵様などは江戸時代後期の様式を示しており、安国寺境内に残るほぼ唯一の近世の遺構であるとともに、県内でも珍しい六角形の仏堂です。(「 」HPより)

」HPより)

回廊の基壇。

回廊の基壇。

一部復元された回廊。

講堂跡。

北側にも跡地が広がっている。

9世紀後半に再建された五重塔跡。法隆寺の五重塔と同規模だったようです。

さて、先に進もうと「日光東往還」道に戻ります。道をはさんだ広場に。

「幢竿(どうかん)跡」。

「幢竿(どうかん)跡」。

再建の塔と東回廊の中間には、仏教行事を荘厳に飾るための幡をかかげる幢竿が置かれました。当時は高さ9m程度の幢竿が建てられたと考えられます。

※解説板には想像図が掲示されています。

東側の社は、「薬師寺八幡宮」。

歩いてみると「下野薬師寺」(跡)が大規模であったことが分かります。

県道に戻り、北上していきます。

この付近の今昔。

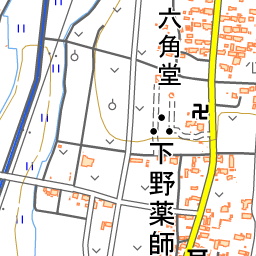

1880年代のようす。「安国寺」と記されている。 2010年代のようす。

航空写真では○が現在の寺域跡。 2010年代のようす。

2010年代のようす。

かつては「日光東往還」道をはさんで、広大な寺域を持つ寺院だったと思われます。