■防衛フォーラム

防衛装備庁技術シンポジウムの話題を今回も紹介しましょう。

防衛装備庁は無人機搭載早期警戒機システムを研究中である、これは防衛装備庁が主催した防衛技術シンポジウムにおいて発表されたもので、センシングシステム研究室が主導、具体的には護衛艦などに搭載する無人機へ装備し、護衛艦のセンサーでは見通し線外にある脅威に対して、母艦から前方へ進出し警戒管制に充てるという。

小型無人回転翼航空機への搭載を想定し、シースキミング巡航ミサイルや小型無人機、ミサイルや無人航空機の発射プラットフォームなどを警戒監視することは狙い。運用では小型無人機の機首部分に搭載し、護衛艦など母艦から50km程度まえに前進させる、AI人工知能を用いた信号処理をおこない、レーダー情報は無人機が解析することを目指す。

技術的課題としては、想定では5mから7m級の無人機を想定している上で、この規模の航空機には搭載制約が厳しくシステムの小型化が必要である点、運用でもルックダウン方式のレーダー索敵では大量のシークラッターが発生するためクラッター抑圧処理能力の高性能化が必要、そして無人機が小型であるため探知能力の強化が必要であるとしている。■

ドローン搭載HPM技術について。防衛装備庁は防衛装備庁技術シンポジウムにおいて、現在開発している高出力マイクロ波による無人機迎撃装置を将来的に小型無人機へ搭載する技術開発の状況を発表しました。これによれば、実用化は令和11年度以降を目指していると好い、そのためのHPM照射装置性能向上が令和6年より開始されているとのこと。

HPM照射装置の性能向上は、小型化軽量化が課題で有り、このために新たなHPM発生方式の検討、その上で将来的な技術可能性検討をすすめ、これらに依拠して、ドローンに搭載することが可能かと謂う点、そして管制技術の研究、その上でドローン対処能力の実証研究段階に進むとのこと。基本となるHPM技術は既に構築されていることを示す。

無人機はロシアウクライナ戦争において多用されているものの、短期間で対抗技術が開発されるため、数年単位で備蓄したとしても数年後には陳腐化して使えないという課題が有り、逆の視点から考えれば高出力マイクロ波照射装置は、搭載する無人機ではなく、その対処能力を短期間では陳腐化させないもので固める、ねらいがあるのでしょう。■

島嶼部防衛用新対艦誘導弾について、防衛装備庁は技術シンポジウムにおいてその概要を解説しました。これは従来の対艦誘導弾では超音速飛行により敵対勢力の艦艇に対して迎撃能力を突破する、超音速飛行を用いて相手の対処能力に時間的制約を加えることが目的であるとされていましたが、技術発展により阻止される可能性が出てきていた。

ステルス化と高機動化、そして射程延伸がこの解決策として模索されているもよう。ステルス設計についてはこの種のミサイルとしてはコングスベルク社がJSMミサイルとして低RCS構造を採用し既に各国に採用されている点が特筆されますが、島しょ部防衛新対艦誘導弾についてもエッジマネージメント技術や曲がりダクト構造を採用しステルス化へ。

RCS模型によるレーダー反射面積計測も既に実施されており、継ぎ目や突起物を省くとともに探知されにくいミサイルを開発するという。また機動性については、BANK-TO-TURN技術により近接防空火器や艦対空ミサイルの脅威がある距離においては不規則機動を、敵早期警戒機の覆域内においては欺瞞機動をとることで生存性を高めるといいます。■

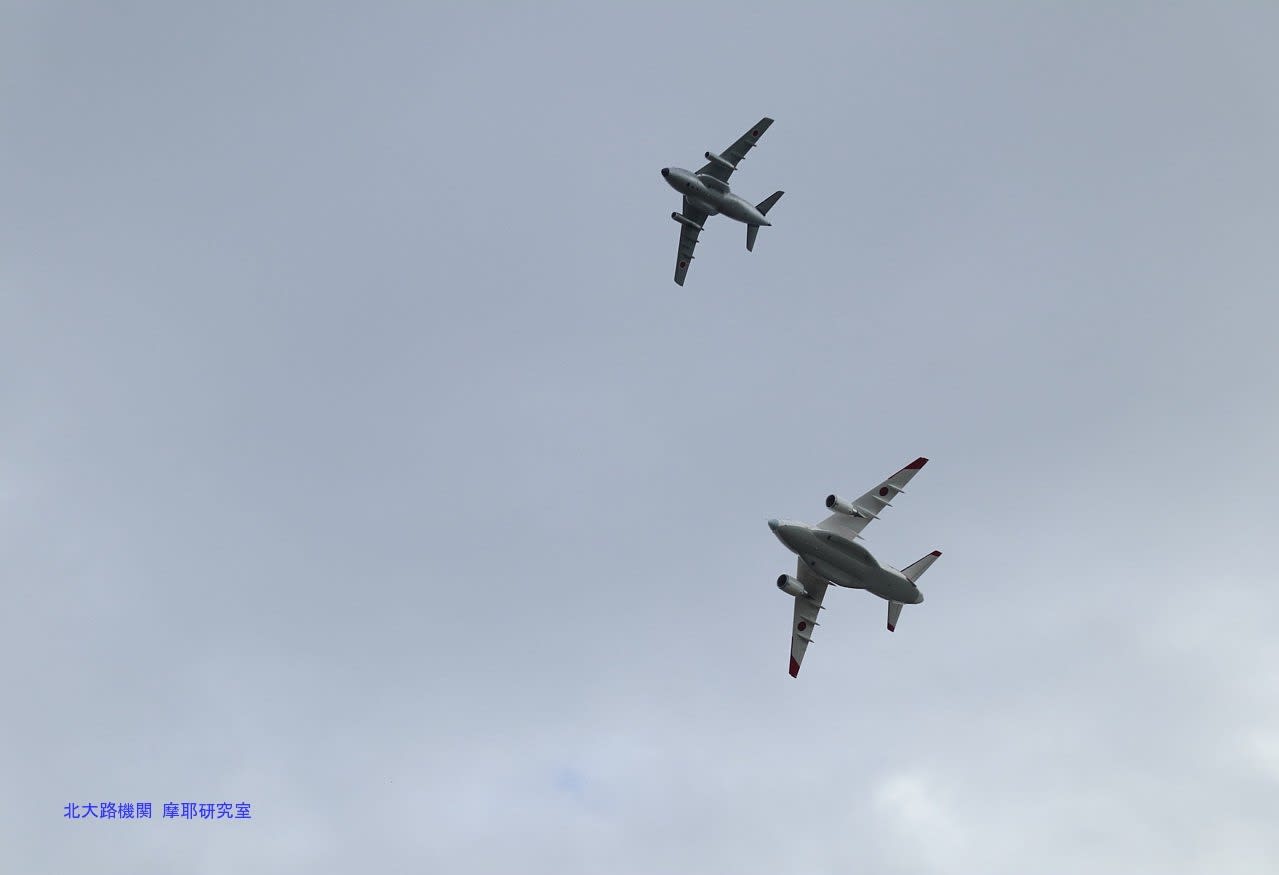

島嶼部防衛用新対艦誘導弾はマルチプラットフォーム化をすすめる。防衛装備庁は防衛技術シンポジウムにおいて、開発が進められている島嶼部防衛用新対艦誘導弾は、地上発射型にくわえて、航空機、これも哨戒機や戦闘機からの発射型に加えて、護衛艦などから、等からと謂うのが重要、海上発射する方式を開発しているとされています。

地対艦誘導弾として、島しょ部防衛という用途から地上発射型が重視されているこれまでの開発に加えて、必ずしも島嶼部だけの運用に限らないマルチプラットフォーム化を明示したと謂うことは重要です。ただ、海上発射型については、海上と明示されているということは、現段階では潜水艦への搭載は念頭としていない、ということでしょうか。

海上プラットフォームは、護衛艦のイメージ写真が採用されていましたが、防衛装備庁は今後海上自衛隊が導入する哨戒艦への武装モジュール搭載にかんする研究も並行しているため。射程の長い島しょ部防衛用新対艦誘導弾を哨戒艦へも搭載し、有事の際に安全な後方から哨戒艦による長距離打撃の一端を担わせる構想もあるのかもしれません。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

防衛装備庁技術シンポジウムの話題を今回も紹介しましょう。

防衛装備庁は無人機搭載早期警戒機システムを研究中である、これは防衛装備庁が主催した防衛技術シンポジウムにおいて発表されたもので、センシングシステム研究室が主導、具体的には護衛艦などに搭載する無人機へ装備し、護衛艦のセンサーでは見通し線外にある脅威に対して、母艦から前方へ進出し警戒管制に充てるという。

小型無人回転翼航空機への搭載を想定し、シースキミング巡航ミサイルや小型無人機、ミサイルや無人航空機の発射プラットフォームなどを警戒監視することは狙い。運用では小型無人機の機首部分に搭載し、護衛艦など母艦から50km程度まえに前進させる、AI人工知能を用いた信号処理をおこない、レーダー情報は無人機が解析することを目指す。

技術的課題としては、想定では5mから7m級の無人機を想定している上で、この規模の航空機には搭載制約が厳しくシステムの小型化が必要である点、運用でもルックダウン方式のレーダー索敵では大量のシークラッターが発生するためクラッター抑圧処理能力の高性能化が必要、そして無人機が小型であるため探知能力の強化が必要であるとしている。■

ドローン搭載HPM技術について。防衛装備庁は防衛装備庁技術シンポジウムにおいて、現在開発している高出力マイクロ波による無人機迎撃装置を将来的に小型無人機へ搭載する技術開発の状況を発表しました。これによれば、実用化は令和11年度以降を目指していると好い、そのためのHPM照射装置性能向上が令和6年より開始されているとのこと。

HPM照射装置の性能向上は、小型化軽量化が課題で有り、このために新たなHPM発生方式の検討、その上で将来的な技術可能性検討をすすめ、これらに依拠して、ドローンに搭載することが可能かと謂う点、そして管制技術の研究、その上でドローン対処能力の実証研究段階に進むとのこと。基本となるHPM技術は既に構築されていることを示す。

無人機はロシアウクライナ戦争において多用されているものの、短期間で対抗技術が開発されるため、数年単位で備蓄したとしても数年後には陳腐化して使えないという課題が有り、逆の視点から考えれば高出力マイクロ波照射装置は、搭載する無人機ではなく、その対処能力を短期間では陳腐化させないもので固める、ねらいがあるのでしょう。■

島嶼部防衛用新対艦誘導弾について、防衛装備庁は技術シンポジウムにおいてその概要を解説しました。これは従来の対艦誘導弾では超音速飛行により敵対勢力の艦艇に対して迎撃能力を突破する、超音速飛行を用いて相手の対処能力に時間的制約を加えることが目的であるとされていましたが、技術発展により阻止される可能性が出てきていた。

ステルス化と高機動化、そして射程延伸がこの解決策として模索されているもよう。ステルス設計についてはこの種のミサイルとしてはコングスベルク社がJSMミサイルとして低RCS構造を採用し既に各国に採用されている点が特筆されますが、島しょ部防衛新対艦誘導弾についてもエッジマネージメント技術や曲がりダクト構造を採用しステルス化へ。

RCS模型によるレーダー反射面積計測も既に実施されており、継ぎ目や突起物を省くとともに探知されにくいミサイルを開発するという。また機動性については、BANK-TO-TURN技術により近接防空火器や艦対空ミサイルの脅威がある距離においては不規則機動を、敵早期警戒機の覆域内においては欺瞞機動をとることで生存性を高めるといいます。■

島嶼部防衛用新対艦誘導弾はマルチプラットフォーム化をすすめる。防衛装備庁は防衛技術シンポジウムにおいて、開発が進められている島嶼部防衛用新対艦誘導弾は、地上発射型にくわえて、航空機、これも哨戒機や戦闘機からの発射型に加えて、護衛艦などから、等からと謂うのが重要、海上発射する方式を開発しているとされています。

地対艦誘導弾として、島しょ部防衛という用途から地上発射型が重視されているこれまでの開発に加えて、必ずしも島嶼部だけの運用に限らないマルチプラットフォーム化を明示したと謂うことは重要です。ただ、海上発射型については、海上と明示されているということは、現段階では潜水艦への搭載は念頭としていない、ということでしょうか。

海上プラットフォームは、護衛艦のイメージ写真が採用されていましたが、防衛装備庁は今後海上自衛隊が導入する哨戒艦への武装モジュール搭載にかんする研究も並行しているため。射程の長い島しょ部防衛用新対艦誘導弾を哨戒艦へも搭載し、有事の際に安全な後方から哨戒艦による長距離打撃の一端を担わせる構想もあるのかもしれません。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)