なんともゆる~い観察会だった。私の脚でおよそ30分もあれば往復できるところを1時間30分もかけて、ゆった~り歩きながら周りを見て歩いた。しかし、このようなゆる~い観察会も時にはいいなぁ、と思えた。

※ この日の観察会が目指した展望台から小樽市内を望んだところです。

“サッポロ・ジューン”は、私を小樽に誘った。

今日10日の日曜日をどう過ごそうか?と思案していた時、「北海道自然観察協議会」主催の「小樽自然の村観察会」があることが分かり、「参加してみよう」と思い立った。

※ 「小樽自然の村」の入口付近から撮ったところ。右の建物は「おこばち山荘」という研修施設です。

※ 自然の村の入口に建てられている自然の村全体の案内板です。

集合時間の10時、小樽自然の村の入口には15人ほどの参加者が集合した。参加者はほとんどがシニアの方だった。自然観察協議会の指導員は3人の方が担当してくれた。

※ この日のリーダーを担当したH氏が開会式で説明しています。

観察会はリーダーが「展望台の方へ行ってみましょう」と言いつつ、当初からゆった~りとスタートした。それはちょうどぶらりぶらりと散歩するといった具合だった。

そんな中で、現れる草花や生き物の痕跡を見つけて説明してくれるといった感じだった。

以下、そうして出会って説明してくれた草花などを列挙する。

◇スミレ

たくさんのスミレが群生しているところがあった。野草のスミレはたくさんの種類がある。「何というスミレでしょうか?」と問うたところ「それは分からない」とこれまたゆる~い答えが返ってきた。

◇ツタウルシ

これほど大木に巻き付いたツタウルシを見ることは珍しい。

◇クマゲラの食痕

自然の村内ではたくさんのクマゲラの食痕が見られた。写真のものは特に顕著で、数えたところ10個以上の穴があった。

◇エゾハルゼミの抜け殻

エゾハルゼミの抜け殻がカラマツの幹に数個残っているのを発見した。

◇ツルアジサイの花(白いところはガク)

◇ホウの木の花

小樽の観察会はいつもゆったりした感じですすめられているのかもしれないが、この日リーダーを務めたH氏のパーソナリティがその感じを一層強めていたようにも思えた。

世間話や時事談義を織り交ぜながら、時おり現れる草花や生き物の痕跡などについて説明してくれるといった感じだった。

それが妙に心地よく、こうした感じの観察会もまたいいものだなぁ、と感じた私だった。

ということで、予定時間の12時前に解散ということになった。

ゆったりした感じの観察会もいいのだが、私にはなんとなく物足りなさも残った。

せっかく小樽までやってきたのだから、もう少し小樽の自然を満喫したいという思いがあった。そこで調べたところ、自然の村より、ずーっと市街地寄りのところに「旭展望台周辺遊歩道」なるものがあることを知った。

午後からこの「旭展望台周辺遊歩道」をトレッキングすることにした。その様子については明日のブログで。

私たちが勝手に清掃ボランティアをしている道立近代美術館前の歩道のところに街路樹升の花壇がある。私たちはそこに花苗を購入して毎年植栽していた。

ところがコストがかかる割にはイマイチその効果が発揮できていないと考えていた。

そこで歩道を管理する中央区の公園緑化係に相談してみた。「周りとの統一感を図るためにスピレアマジックカーペットの苗を購入していただけないか」と…。

難しいと思っていたお願いが、意外にもすんなりと購入していただけることになった。

6月1日(金)、その苗が街路樹升内に業者の手によって植栽された。

※ 植栽されたスピレアマジックカーペットの苗は赤みを帯びていますが、本来は下の写真のような鮮やかな

若草色を呈します。来春にはきっと素晴らしい若草色を呈してくれるでしょう。

6月5日(水)、この日は私たち「近美を愛するブリリアの会」がマンション内全戸に呼びかけて、マンション周囲の街路樹升内に花苗を定植する活動の日だった。

どのような花苗を植栽するかについて私たちに任されている。これまでは毎年一年草を植栽していたのだが、会員の高齢化もあり、今年は多年草のシバザクラを中心として、一年草のマリーゴールドを配することにした。

シバザクラのピンクの色がまだ残っていたこともあり、マリーゴールドの黄色との色合いが意外にマッチしていた。もっともシバザクラは間もなく緑一色になってしまうのだが…。

※ 花苗を植栽するマンションの人たちです。

※ 中心がシバザクラ、周りにマリーゴールドを配しました。

6月8日(金)、私たち「近美を愛するブリリアの会」の今季5回目の活動日だった。

近代美術館の庭には、巨大なポプラの樹が屹立している。このポプラの樹が毎年大量の綿毛を周囲にまき散らし、私たちを悩ませていた。ポプラの樹のすぐ下に描いている「ART」文字は、一面綿毛に覆われ真っ白となり、それを取り除くのに毎年苦労していた。

そこで一昨年から「ART」文字をネットで全体を覆うことにした。

6月8日の第5回目の活動日では、いつもの歩道清掃に加えて、「ART」文字をネットで覆う作業も同時に行った。

※ 会員同士でああだ、こうだと言いながらネットを張りました。

また、私はその日以前から近美前歩道のところに植栽されているスピレアマジックカーペットを一直線に切り揃える作業も同時に行った。

※ 整枝(葉)をする前のスピレアマジックカーペットです。

※ 一応の整枝(葉)を終えたところです。もう少し微調整が必要ですかね?

先日、恵庭のフットパスコースを巡ったことをレポートしたが、恵庭の住宅街の家々の庭は、初夏を謳歌するようにきれいな花々で飾られていた。

爽やかな北海道の初夏は、人々の気持ちも自然に周りを飾り立て、整美しようとする方向に向かわせるのかもしれない。

私たちも遅ればせながらそうした思いに同調した6月の初旬だった。

札幌南区の奥に高齢者向けの保養施設「札幌市保養センター駒岡」というのがあることは知っていたが、これまで行ったことはなかった。

フットパスのコースを探っていたところ、その保養センター駒岡が設定したフットパスコースが6コースもあることを発見した。

「これはいつか歩いてみたい」と思っていた。

今日は早朝の清掃ボランティア以外に特に予定がなかったので、狙い目かな?と思っていたのだが、天気予報はあまり良くなかった。多少の雨ならそれもまた一興かなと思い、10時過ぎになってから決行を決めた。

当初予定では、真駒内から駒岡に向かう「真駒内・桜山パス(4.2km)」、駒岡を中心とした周回コースの「保養センター駒岡周回パス(4.7km)」、そして駒岡から真駒内に帰る「真駒内公園・藻南公園パス(8.7km)」の3コース踏破を考えて家を出た。

結果は以下のとおりである。コースごとにレポートする。

◇真駒内・桜山パス(4.2km)

地下鉄真駒内駅からスタートする。

するとスタート地点に真駒内駅周辺のトレイルを紹介する看板が立っていた。新しい発見である。考えてみれば、道あるところにフットパスコースはいくらでも作れるわけだから、愛好者が増えればコースもどんどん増えていくのかもしれない。

※ スタート地点の地下鉄・真駒内駅です。

コースは直ぐに真駒内市街地の背後にある桜山に導かれる。

住宅街のすぐそばに森林に囲まれた素晴らしいコースが設定されていた。

※ 真駒内駅前の道路から、桜山に導かれる階段です。

※ 桜山の中に造成されていた散策路です。

桜山を過ぎると、再び住宅街に導かれ、今度は旧定山渓鉄道の廃線後を辿るコースとなる。

そこを過ぎて、駒岡へ導かれるところでやや迷ってしまったが、すぐに解決し、事なきを得た。空は曇っており、ポツリポツリと雨も落ちていたが、気になるほどではなかった。

※ 住宅街の横にこうして旧定山渓鉄道の跡地が保存され、遊歩道となっていました。

やがて、コースは駒岡保養センターに通ずる細い車道を進む道に入った。

坂道を上るコースだったが、私の脇をゴミ収集車が盛んに通って行くのが不思議だった。

その疑問はすぐに解決した。

実は私が目指していた「保養センター駒岡」は、その隣に「駒岡清掃工場」があることが分かったのだ。

※ 保養センター駒岡を目ざしての上り坂です。

※ 坂を上り切ったところに太陽光発電の施設がありました。

保養センターを目ざして坂道を上り始めたころ、雨は本降りに変わってきた。持参した小さな雨傘では下半身を護ることはできなかった。私の下半身(特に膝下)はびしょ濡れ状態で保養センターに辿り着いた。

保養センターでパンレットをいただいたところ、保養センターの大浴場の湯は駒岡清掃工場の余熱を利用しているとのことだった。

※ 「駒岡清掃工場」の高い煙突です。

※ 強い雨が降る中、到達した「札幌市保養センター駒岡」の外観です。

保養センターに着いた時には、雨脚がひどく計画を断念して、バスで真駒内駅まで帰ろうと思いながら、センターのレストランでラーメンを頬張った。

※ 保養センター駒岡の内部です。レストランを見たところです。

※ 私が食した野菜味噌ラーメン。高齢者向けなのか、薄味でしたよ。

◇真駒内公園・藻南公園パス(8.6km)

レストランで食事をしているうちに雨が小降りになっていた。その様子を見て思い直した。「周回コースはパスしたとしても、帰りも歩くべきではないか」と…。

そう思いなおし、歩いて真駒内駅を目ざすことにした。

※ 「真駒内公園・藻南公園パス」のスタート地点の保養センターの駐車場から清掃工場の煙突を写しました。

帰りのコースは、保養センターをスタートしてからしばらくは、センターに向かってきたコースと同じだった。

その頃は雨脚も弱く、雨に濡れた木々の葉がきれいだなぁ、と多少の余裕も感じながらのウォークが続いた。

※ 「希望橋」というところから見た真駒内川の流れです。

来た時のコースと別れ、コースは藻南公園へと向かった。藻南公園は札幌軟石を切り出したところで、それをあらわすモニュメントなどがたくさん展示されていた。

この頃からだった、再び雨脚が激しくなってきた。

運よく公園内に東屋があったので、そこでしばらく様子を見ることにした。ともかく「雨もまた良し!」などと呑気なことを言っている状態ではなかった。(もっともこの時は下半身にレインウェアを付け、ザックにも雨除けを付けていた)

※ 藻南公園にはこんな細い遊歩道が付けられていました。

※ 藻南公園内にある札幌軟石に関するモニュメントなどです。

※ 雨脚の強さを映像に残せないかと撮った一枚です。

少しだけ雨脚が弱まったのを見て再出発した。

コースは藻南公園から、あの「おいらん淵」と呼ばれる大きな崖を登るコースである。急階段をどれくらい登ったろうか?またまた雨脚が強くなる中、まったくの登山モードだった。この崖の急登、そして崖の上に出てからの長い林のトレッキングがこの日もっとも困難なところだった。

雨の激しさは崖の上から対岸が霞んで良く見えず、坂になっている散策路は小川状態になっていた。

※ 藻南公園から崖を登り、真駒内公園へ向かう階段の入口です。

※ このような階段が延々と続き、まるで登山モードでした。

※ 崖の上の歩道では写真のように小川状態になっているところが何カ所もできていました。

※ 藻南公園の崖の上、真駒内公園に向かう遊歩道です。

ようやく真駒内公園に出ると、雨の小降り状態に変わっていた。雨のあまりの激しさにコースを変更しようか、と考えていたが予定どおりコースを踏破することにした。

真駒内セキスイスタジアム、豊平川さけ科学館、真駒内セキスイハイムアイスアリーナを経て、最後に真駒内曙公園を横目に見て、午後4時少し前、ようやくスタートした真駒内駅に到達した。

※ 林の中を抜け、真駒内公園の広々とした光景を見たときは、ちょっとホッとしました。

※ 真駒内セキスイスタジアムの内部です。

※ 豊平川サケ科学館です。

※ 真駒内セキスイハイムアイスアリーナです。屋根の白い色が空の色に溶け込んでいます。

※ 真駒内曙公園です。

※ 合計12.8kmを踏破して辿り着いた地下鉄真駒内駅です。

以前に私はよくウォーキング大会に参加していた。そのとき大会プログラムなどには必ずといっていいほど「雨もまた自然です」というコピーが掲載されていた。私もまったくそう思っている。だから、今日は多少の雨でも、「雨の中でもサッポロジューンを楽しまなくては」と決行したのだが、多少の雨ではなかった…。

でもまあ、良い経験だったかな??

いつか残りの4コースを踏破しなくては…。

アイヌの末裔である講師の北原氏は、アイヌの苦難の歴史を声高に語ることはなかった。しかし、アイヌ民族が育んできた言語や文化を、現代日本の中で再び光を当て、アイヌ文化を育んでいくために力を注ぎたいと語った。

本日(6月7日)、標記講座の第2講が開催されたので、昨日に続いて№2としてレポすることにする。

第2講は「受け継がれてきたアイヌ文化」と題して、北大のアイヌ・先住民研究センターの北原次郎太准教授が講師を務めた。

北原氏は前述したようにアイヌの末裔として、自らのアイデンティティに目覚め、アイヌ研究者を目ざしたということだ。北原氏には、「次郎太」という父母に付けてもらった名前とともに、アイヌ名である「モコットゥナシ」というアイヌ名があるという。この名は、北原氏が27歳の時に恩師から付けていただいた名前だという。

北原氏の話は、近代以前のアイヌ民族の居住地のことから始まった。

それによると、アイヌ民族は大きく、北東北、北海道、千島、樺太南部に居住していたという。そこで営まれていた生活は環境や気候の違いもあり、地方によりさまざまな違いがあったそうだ。

例えば、アイヌ民族の祭具の一つである「イナウ」(一本の小枝などから薄く木肌を削って様々な形を作る)一つとっても、地方により形は様々だったようだ。

北原氏はこの「イナウ」についてのかなり深く研究されているようだが、細かな点についての言及は私の理解の範疇を越えていた。

続いての話は「言葉」に関することだった。

言葉も同じアイヌ語といっても地方によって違ってくるとのことだった。これはある種「言葉」の宿命かもしれないが、仲間同士で使っているうちに変化してきて、それが方言という形になってしまったのかもしれない。

例えば、「みなさん元気でしたか?」という意味の言葉を、石狩地方では「メテㇰノ エㇱオカイ ヤ?」と発音し、沙流地方では「イワンケノ エチオカ ヤ?」と発音したそうだ。

なお、アイヌ語独特の表記で、「ㇰ」とか、「ㇱ」は小さな字で表記している。これは日本語が全て母音に通じているのに対して、アイヌ語は母音とならない発音のために表記を工夫しているそうだ。

その他にも北原氏はアイヌの文化のさまざまな面について紹介されたが、興味深かったのが、アイヌの中で行われていた「チャランケ」という風習である。「チャランケ」とは「論争」のことだそうだ。相手と争いごとが起こったときなどに、立ち合いを付けて論争をするそうだ。その論争は、互いに向かい合って、節をつけ、色々と故事来歴を引いて論じ、相手も反論する中、言葉が一つ違っていただけで負けになるという、いわばゲーム的な要素をもったもので争いごとを解決していたというアイヌの知恵のようなものだろうか?

北原氏は言う。アイヌの文化を以前あったままの形に戻すということは現実的な話ではない。しかし、営々と続いてきたアイヌの文化を現代日本の中で確かに引き継いでいく形にしたいと…。

そうした動きに一つとして、平取地方の公共バスの車内案内にアイヌ語が取り入れられたというニュースを最後に北原氏は伝えてくれた。

その話を聞いて思い出したことがあった。以前、私がニューシーランドを旅した時に、テレビをつけるとあるチャンネルが先住民族のマオリ語一色で放送されていたチャンネルがあった。

今の時代、大きな資本がなくともテレビ局を開設することは可能なのではないだろうか?アイヌ語放送のチャンネルがあってもいいような気がするのだが…。

「北海道において営々と歴史や文化を育んできたアイヌのことについてもっと知りたい」との思いから、少し遠方なのだが「石狩市民カレッジ」の3回シリーズ「アイヌの側から見た北海道150年」を受講することにした。

やや時間は経ってしまったが、5月31日(木)午前、石狩市花川北コミセンで第1回講座が開催された。

第1講座は「近現代のアイヌ民族の歩みと石狩市」と題して、北海道博物館学芸副館長で、アイヌ民族文化研究センター長の小川正人氏が務められた。

実は小川氏は、私たちが企画実施している野外講座「さっぽろの古を訪ねて」の開設にあたって相談に乗っていただいた方だった。

※ 講師を務められた小川正人氏です。

小川氏はアイヌ民族の近現代史が専門ということで、アイヌ民族が和人と触れ合った時代(19世紀後半 1850年代以降)に生まれ育ったアイヌの人たちとの交友を中心に語られた。

アイヌ民族が和人と触れ合うことになった大きな出来事は1875年の「千島・樺太交換条約」が締結されたことがキッカケだった。

樺太に住んでいた樺太アイヌのうち日本への帰属を希望した(となっているが、実際は開拓使は急迫的に北海道への移住を求めたと小川氏は述べた)樺太アイヌは、最初宗谷へ移住されたが、翌年対雁(現江別市)へ強制移住させられた。気候風土が合わなかったことで伝染病が蔓延し、移住させられた樺太アイヌ850人はたちまちのうちに400人にまで減ってしまったという。

そうした中、対雁(ついしかり)を嫌ったアイヌたちは厚田や来札に再移住を余儀なくされたそうだ。樺太アイヌはその後、墓参と称して樺太へ帰ったきりになる者も出たりして、最終的には日露戦争後、日本が南樺太を取得したことによりほぼ全員の樺太アイヌは帰郷してしまったそうだ。

こうした一連の歴史について、後世になって発刊された「北海道旧土人保護沿革史」では伝染病が蔓延したことについて「かくて病死するもの、実に四百余名に達し、移住土人の大半は対雁原野の露と消えた。あゝ悲惨の極み(一部現代文に変えています)」と記されていて、もっぱら“悲劇”を強調していて、「なぜそうならざるを得なかったのか」についての記述がないと小川氏は指摘した。

このように「北海道旧土人保護沿革史」においては、樺太アイヌを保護したにも関わらず、悲劇が生まれたとするが、その後に著された高倉新一郎の「アイヌ政策史」では「開拓使によって着手された樺太アイヌに対する保護指導事業はこのようにして失敗に帰した」と保護施策の不十分さをはっきりと指摘している。

このような傾向・問題点は、学校・教育の歴史に関わる記述に端的に表れていると小川氏は指摘する。「新北海道史」において、「開拓使は彼らの教育にとくに心を用い」たが、「教育の結果は、しかしあまりかんばしいものではなかった」とし、その理由をアイヌの“無理解”に求め、「生徒はもちろん、父兄も教育の何たるかを知らず、あたかも官のために夫役人足にでも出るようなつもりであった」と責任をアイヌに押し付けるような記述となっている。

※ アイヌ民族のために建てられた学校の開校式での記念写真のようです。

一事が万事、開拓使はアイヌ民族を侮辱的に扱っていたことが文書等からも読み取れる。

驚いたことの一つが、1887年に強制移住地である対雁にアイヌのための学校を建てたのだが、その運営資金はアイヌたちの使役によって得た賃金の一部を充てていたというのだ。

アイヌが対雁を嫌って他の土地に再移住し、アイヌの子弟がいなくなった1890年からは地元町村負担の村立学校になったという驚くべき事実を聞いた。

公の機関である開拓使がこのように樺太アイヌを遇していたのだから、民間においてはもっともっと過酷な人種差別が横行していたものと推察できる。

まだまだ小川氏からはお話をうかがったのだが、それらを全てレポする力量が私にはない。

ただ、小川氏が最後にまだまだ調べ切れていないことが多いという。さらなる史実を解明することにより、アイヌ民族の歴史がより豊かになるだろう、と結ばれた。

私自身、アイヌ民族のことをもっと学ばねば…。

「茂漁川・カワセミコース」を終え、「えこりん村」で約30分の休憩を取った後、「エコりん村」から「サッポロビール庭園」を目ざしての「恵庭公園・長都川コース」をスタートさせた。

※ 「茂漁川・カワセミ」コースは、えこりん村の裏口から入ったため、表口からスタートしました。

えこりん村の入口ゲートの道路向かいには「恵庭 風と光の里」という知的障碍者のための厚生施設があった。マップによると、施設使用者の織物・工芸作品などの見学が可能とのことだったが、先を急ぐためパスした。

※ 「恵庭 風と光の里」の施設の全景です。

コースは道央自動車道を跨ぎ、農道に出た。この農道が道央自動車道と並行して造られているため車の音を絶えず聞きながらのウォークとなり、気分はあまり良くなかった。

やがてコースはこの日朝いちばんに見た漁川に行き当たり、漁川の河岸を下流に向かってウォークするコースとなった。

河岸といっても川の流れを見ることのできず、その上日差しが強かったこともあり、我慢のウォークを強いられた。

※ 道央自動車道を真下に見て跨ぎました。

※ 高速道の案内が見えるように高速道沿いの農道を往くコースでした。

マップによると長都川の河岸を歩いていると長都川を渡る橋が架けられていることになっている。川面の見えない長都川の河岸をひたすら歩いていると、突然道が消えてしまった。前方が藪なのだ。マップでは橋があるところまで真っ直ぐ進むことになっている。しかし、藪をかき分けていく勇気は私にはなかった。

しかたなく、道を左折し住宅のある方を目ざしたところ、幸いにも車の乗ろうとしていた住民の方を見つけたので、問うたところ「恵庭公園へ行くなら、こちらを通って行くといい」とアドバイスをいただき、マップとは違う道から橋を渡り、なんとか恵庭公園へ辿り着くことができた。

※ 漁川に沿って伸びる農道をひたすら歩きます。道はやがて林の中へ入っていきました。

※ 時折顔を見せてくれた漁川の流れです。

恵庭公園が凄かった。そこは原生林の中に細い散歩道がついているといった感じの公園だった。必要最低限しか人間の手が入っていないといった風情だった。歩きながら私は「これなら恵庭公園ではなく、恵庭自然公園と称した方が相応しいのでは」と思った。帰宅して調べてみると、公園全体は約41㌶あり、そのうち約半分が原生林、半分はスポーツ施設など公園的施設も整えられているということなので、名称はそのままで良いのかな?と思われた。

※ 右側が恵庭公園です。どこから公園内に入ろうかと歩いているところです。

※ 鬱蒼とした原生林が茂る恵庭公園内です。

恵庭公園の原生林を突っ切ると、そこには陸上自衛隊恵庭駐屯地があった。

駐屯地の横を通りながら、次の目的地の「遠藤牧場」と「みるくのアトリエ寺田」を目ざした。農道の一本道の行き当たったところに二つの施設が並んでいるはずだったが、私が目にできたのは「みるくのアトリエ寺田」だけだった。

寺田にはソフトクリームの幟が見えたので、思わぬ暑さもあってソフトクリーム(500円)を頬張った。

※ 陸上自衛隊恵庭駐屯地の入口です。

※ 駐屯地を過ぎると真っすぐ伸びた農道が…。

※ 「ミルクのアトリエ寺田」の看板の傍にあった幟に吸い寄せられて…。

※ 乾いた喉に濃厚なミルクのソフトクリームが染み渡りました。

寺田を後にすると、農道を2度直角に曲がりながら道東自動車道を跨いで長都川を目ざすことになる。しかし、私が見た感じではまったくのプライベートのような農道で不安だった。不安は的中する。マップでは真っ直ぐなコースしか描かれていないのに、道はT字路になっている。案内も何もない中で、どちらへ進むか迷ったが、わずかに主要な道らしい方向に進んだ。

そこがマップに描かれている道かどうか判断できなかったが、車がブンブン走る音を聞いて、自動車道に近づいていることを信じて進んだ。

※ そしてまた農道が…。このあたりから私は現在地を把握することが困難になってきました。

勘は当たり、無事に道東自動車を越えたのだが、そこから先がまた大変だった。

目指す「カフェガーデン駅」が見当たらないのだ。この辺りになると、私の中では現在地がどのあたりなのかさっぱり判断がつかなくなっていた。スマホのGPSを持ち出しても農道などは描かれていない。

やみくもに進む中、どうやら長都川の小さな流れに行き当たった。

ここからは長都川沿いに下流に進むだけだった。しかし、私にはもう現在地がどこなのか知るすべはなかった。救いは長都川の流れが鬱蒼とした森の中を流れる小さな流れだったことだ。

不安を抱えながらのウォークだったが、幸いなことになんとか国道36号線に出ることができ、目的地の「サッポロビール庭園」に辿り着くことができた。

※ なんとか行き当たることができた長都川の小さな流れです。

※ 長都川の流れを右手に見ながら森林内のウォークが続きました。

※ そしてようやく国道36号線を目にしたときは正直ホッとしました。

15時45分、サッポロビール庭園駅からJRに乗車して、恵み野駅まで移動し、そこからまた歩いて車を駐車した恵庭道の駅に着くことができた。

※ サッポロビール北海道工場です。本来なら、乾杯!といきたいところですが…。

※ JRサッポロビール庭園駅です。ここから列車に乗って恵み野駅まで移動しました。

コースを歩いてみて、初めて歩く者にとっては、あまりにも不安だらけのコースに唖然とした。こんなコース設定で、事情を良く知らない者にフットパスを呼び掛けて良いのだろうか?

私が体験したかぎり、恵庭の五つのコースにコース案内は一枚もなかった。(昨年体験されたsakagさんは何枚か目撃したそうだが…)その上、手に入るマップはこの頁の最初に示した簡略なマップ一枚である。

恵庭のフットパスを勧めている「恵庭フットパスをつくる会」は民間の会だと聞いている。だとしたら財政的なことや、土地所有者との関係で現地に案内板を設置したりするのは難しいのかもしれない。であれば、せめて詳細なマップを作成し、初めて訪れる者にとっても不安なく楽しめるように工夫すべきではないのだろうか?

昨年、恵庭のフットパスコースの全てを歩かれたsakag氏が次のように言っている。「これまでずいぶん多くのフットパスを歩いてきたが、コース途中や道路分岐の標識が少ない気がする。これでは、自分のような地元民でない者は安心して歩けない感じだった」

私もまったく同感である。以前に記したことがあった「コース案内やマップ作成にあたっては、土地を知らない者、初めての者をモニターとして、安心できるコース設定すべきである」と…。

“サッポロ・ジューン”の爽快な空は、恵庭でも同様だった。コースに不安なく、安心して歩けるコースだったら、もっともっと楽しめたのに…、と思うとちょっぴり残念である。

“サッポロ・ジューン”を満喫しようと目論む私であるが、今日は私が主宰するボランティアの会で、マンション周囲の街路樹升内に花苗を定植する活動などに費やされた。明日もまた講座や打ち合わせで難しい。明後日は?

はたして思惑通り満喫できるのか、どうか?

“サッポロジューン”は私を盛んにアウトドアに誘う。今日も朝から快晴!特別に予定のなかった私は、以前からの積み残しで気になっていた恵庭市の残りの二つのフットパスコース踏破のため、朝やや遅かったのだが恵庭市に向かって車を走らせた。

予定どおり、①茂漁川・カワセミコース(6km)と②恵庭公園・長都川コース(11km)を踏破して帰宅した。その様子を二日に分けてレポする。

※ 「茂漁川・カワセミコース」のスタート地点となった恵庭市の道の駅です。

茂漁川・カワセミコースのスタート地点は、恵庭市の道の駅「道と川の駅花ロードえにわ」になっている。その道の駅を10時10分にスタートした。

天気は上々、かなり気温が高くなると予想されていた。

最初は道の駅の傍を流れる漁川(いざりがわ)沿いに上流に向かう。

「漁川(いざりがわ)」とは、ちょっと読みづらい名称と思っていたところ、川沿いにその説明板があった。それによると「昔、サケの豊かな漁場であった漁川は、アイヌ語で「サケの産卵場」の意味がある「イチャニ」と呼ばれていました。これが変化して現在の「いざり」になったといわれています。」と書かれていた。なぁーるほど。

※ 茂漁川の本流になる漁川の流れです。

コースは間もなく、漁川の支流の茂漁川の河岸コースに入るため右折した。

茂漁川はけっして大きな流れではないが、川の周りも、河岸のコースも自然が程よく残されていて、歩いていて気持ちが良かった。

河岸に立っていた看板には「札幌土木現業所」が管理していることが明示されていて、どうやら一つのモデルコースとして整備されているのかもしれない。

コースはさまざまな貌を見せてくれるが、いずれも歩きやすく整備されていて、歩いていても楽しいコースだった。

※ 茂漁川の流れ三態です。

※ 茂漁川に入って直ぐの写真です。対岸では河岸の雑草を刈り取り、それを集める作業が行われていました。

※ 小さな静かな流れですが、自然がうまく残されています。

※ 中州もしっかり残されているのが印象的です。

※ こちらは河岸コースの様子をピックアップしたものです。

※ コースはレンガ舗装されています。ツツジが色違いに植栽されていました。残念なのは雑草が目立ったところです。

※ 緑豊かなところを往くのは本当に気持ちが良いものです。

※ このように「札幌土木現業所」が維持管理をしていることをうかがわせてくれました。コースは柔らかな素材で、歩きやすくなっています。

※ 時にはこのような休憩施設も…。

一カ所だけ私のマップ読みの誤りから、JRの鉄橋のところでコースが途切れていたため、鉄橋の下を潜って通過したが、マップをよく見ると迂回するコースが設定されていた。

住宅がだんだんと少なくなり郊外に出たことを教えてくれたが、川の向かいには大きな水車が回っていて、公園のようになっていた。(さいわい公園)

やがて川が広い流れに変わった。マップでは「茂漁川温水溜池」と表示されていた。流れを一旦溜めて川の水を温めることによって水田などに水を供給するということなのだろうか?

その先にコースからは外れるのだが、「紫雲台孝子堂宝物館」というところに寄ってみた。

ここはある方が長年にわたって収集したコレクションが展示されているということだが、突然訪れても入館はかなわないが、庭を見るだけでも一見の価値があるとのことだったので寄ってみた。なるほど落ち着いた風情の庭は一見の価値がある?やはり鎌倉時代からの仏像や刀・鎧などのコレクションを見てみたかった。

宝物館を後に、あとは農道をひたすら歩いてゴールの「えこりん村」を目ざした。

この頃(12時近く)になると、気温もぐんと上がって、陽光を遮れない農道ではかなりの暑さを感ずるようになった。

「えこりん村」で飼われている羊たちもみな木陰にかたまっていたのが印象的だった。

12時05分にゴールの「えこりん村」に到着した。

※ えこりん村の羊たちも暑さから逃れたかったようです。

※ えこりん村のメイン施設(?)「花の牧場」の建物です。

※ えこりん村の呼び物の一つ「とまとの森」です。昨年度は1本の苗から17,883個収穫したそうです。

「茂漁川・カワセミコース」はフットパスコースとしても、市民が日常的に散歩するコースとしても、優れたコースだと感じた。

※ 野幌森林公園の中は木々の緑に囲まれ、精霊な空気に包まれていた。

昨日、ブログを投稿してから「さて、どこでサッポロ・ジューンを楽しもうか?」と思案した。アイデアとしては登山、フットパス、観察会といろいろなアイデアが浮かんだ。

結果、最も体力的な負担が小さな観察会を選んだということである。

今年になってちょっと心配なのは、体力を最も要する登山への意欲が減退したかな?と思えることである。意欲が復活してくるのをじーっと待ちたいと思っている。

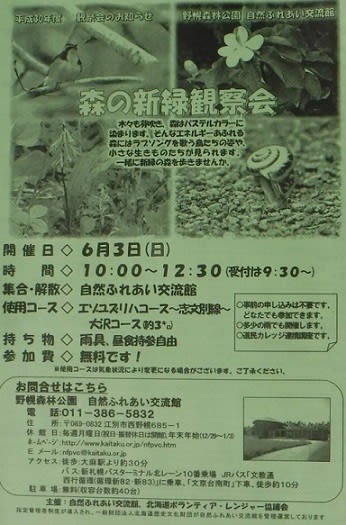

※ 「森の新緑観察会」のポスターです。

観察会は午前10時から行われたが、参加者は58名と相変わらずシニア層を中心にたくさんの参加者があった。しかし、春のときのような大盛況(83名)とはならなかったのは、きっとそれぞれ思い思いにアウトドアライフを楽しんでいるからだろう。

※ 春の時と比べやや少ない参加者でしたが、それでも65名の参加があったそうです。

開会式で班分けを行い、すぐに観察会に移った。私たちの班は6名の参加者にガイドが1名付いてくれた。ガイドの方は大ベテランといった風情の方だった。

ベテランらしく、森のことについて大変詳しい方で、多くの木々や野草を教えてくれた。

※ 私たちの班のガイドを務めてくれた大ベテランの新谷良一さんという方です。

森は「春の花を見つけよう」観察会(4月19日)の時と比べて、木々が緑の葉をいっぱいに付け、辺り一帯を緑色に染めていた。私たちは緑が醸し出す精霊な空気を胸いっぱいに吸い込みながら、心地よく森の中を歩き、木々や野草を愛でた。

春の観察会に比べ、木々や野草は大きく育っていた。そうした野草たちの春との違いをレポすることにする。

◇森の中の様子

※ 森の中の木々は常緑樹以外は緑の葉を付けていませんでしたが…。

↓

◇ミズバショウ

※ 見るからに可憐な花に見えたミズバショウですが、白いガクはどこかへ消えて大きな葉が…。

↓

◇オオウバユリ

※ オオウバユリは地面に小さな光沢のある葉を出し始めたばかりでしたが…。

↓

◇バイケイソウ

※ バイケイソウは特徴のある葉だけでしたが、今回は花を付けて…。

↓

◇エンレイソウ

※ エンレイソウは大きな葉の中心に紫の小さな花を付けていましたが、それが小さな実に変わって…。

↓

以上が春の頃と比べることができた野草たちでした。

続いて、今回印象的だった野草や生き物を少々レポしたい。

◇サッポロマイマイとエゾマイマイ

※ サッポロマイマイは縞模様が特徴とのことです。

※ こちらはエゾマイマイだそうです。

※ サッポロマイマイは木に登ることが得意だということでした。

◇サイハイラン

※ ちょっと焦点が合っていませんが、紫色が印象的なサイハイランです。森の中で何回も目にしました。

◇ヤマシャクヤク

※ 白い花の色が印象的なヤマシャクヤクです。よく盗掘される種だとのことです。開花直前ですね。

◇オオアマドコロ

※ この花も白い花が一列に並んでいる姿が印象的でした。

◇オオハナウド

※ 森の中の散策路沿いでかなり目立つ背の高いオオハナウドです。

※ オオハナウドの花の部分をマクロ撮影しました。小さな花がびっしりと咲いています。

まだまだたくさんの木々や野草を紹介されたが、本日はこのくらいにしておきます。

そして、6月がやってきた。いつのまにか春はどこかに行ってしまい、そのあとに来るはずの梅雨は気配も見せず、まさしく初夏と呼ぶにふさわしい、緑の季節がやってきた。

もう、寒くはない。さりとて暑くもない。そう、蒸し暑くないのだ。というよりむしろ、さわやかな風が吹きわたる至福の気候だった。大気には活動を本格的に始めた植物たちの作りだす、新鮮な酸素が満ちあふれている。街には、ニセアカシアの白い花の甘い香りが漂っている。太陽の光は、すべてのものを輝かせている。(中略)

これぞ“サッポロ・ジューン”である。

作家・林心平(今は横松心平と名乗っているはずである)は、彼の最初の著書である「札幌はなぜ、日本人が住みたいまち№1なのか」の最初の項でこう述べている。

林は東京生まれ、東京育ちだったために、札幌の初夏にはことのほか感激したようであるが、道産子の私とて同じ思いである。

札幌の6月は爽やかな空気に触れることができるために戸外へ出るのがことのほか楽しい。林が言うニセアカシアやライラック、そのほか野山の花が、庭先の花が一斉に咲き誇る札幌の6月。

そうした素晴らしい季節だから、札幌の小学校はこの季節に運動会が集中する。

※ 札幌のシンボル・ライラックの花はやや盛りを過ぎる時期でした。

※ 北海道を代表するハマナスの花は辺りに甘い香りを放っていました。

私の孫娘の学校も今日が運動会だった。

ふだんお爺ちゃんらしいことをしていない私も今日だけはお爺ちゃんとして孫娘に声援を送った。

運動会事情も変わったものである。授業時数を確保するためという理由から午前中の開催となった。ちょっと味気ない気もするが、仕方がないことか…。

そうしたこともあり、お昼は息子の自宅の庭でのバーベキューとなった。ふだんあまり肉を食さない私だが、戸外の爽やかな空気の中でのバーベキューは美味しさがいっそう増した感じがした。

そんな“サッポロ・ジューン”が始まった。

今月は都合がつく限りアウトドアで過ごそうと思っている。

さあて、とりあえず明日はどこへ行こうか?

※ コンサートを知らせるポスターだが、少し暗かったようだ。

5月28日(月)昼、札幌市社会福祉総合センターのロビーにおいて、アンサンブルグループ奏楽(そら)の「やさしさっぽろコンサート」があったので駆け付けた。

「やさしさっぽろ」とは、札幌市社会福祉協議会の合言葉のようにして使用されている言葉のようだ。その思いに共鳴した奏楽のメンバーの方々が年に2回、社会福祉センターでロビーコンサートを開いているということのようだ。

※ 演奏前、本日の三人が登場したところです。

奏楽(そら)については、その演奏も、選曲も大好きで、これまでも確か4~5回彼ら(彼女ら)の演奏を聴かせていただいている。

奏楽は、札響の首席オーボエ奏者の岩崎弘昌さんを中心に設立されたNPO法人ということで、札幌市内の若手演奏家たち70名以上が参加しているという若手実力者集団である。

奏楽の演奏会を楽しみにしているのは、前述したように演奏も、選曲も大好きなのだが、コンサートの司会をするピアノの前田朋子さんの存在も大きい。彼女の知的でウィットに富んだ司会ぶりがコンサートを一層楽しいものにしているのは間違いないところだ。

※ 演奏をする三人の奏者たちです。

28日のコンサートに出演したのは、奏楽のメンバの中から、オーボエの岩崎弘昌さん、フルートの佐藤香澄さん、そしてピアノの前田朋子さんの三人だった。

三人は時にはソロで、ときには三人のアンサンブルで、美しく、安定した音を聴かせてくれた。残念なことは、演奏された曲をメモしていたのだが。その紙片をどこかへ紛失してしまい、ここに紹介できないことが残念である。

※ オーボエの岩崎弘昌さんです。

※ フルートの佐藤香澄さんです。

※ ピアノと司会を担当した前田朋子さんです。

わずか30分強の短いコンサートだったが、楽しく心豊かなひと時を過ごすことができた。

奏楽の演奏をこれからも追っかけたいと思っている。

※ 奏楽の演奏を聴きいる聴衆の皆さんです。