「立石様」付近を通る道のどれが古代東海道かは定かではない。

「立石」を動かして祟りがあったとか、石に霊験があり削られたりしたなど、地元民から長く尊崇されたものであったため、「石」そのものの位置が古代からさほど変わっていないとは思うが・・・。

室町時代以降、中川の流路変更や新田開発などによって、このあたりは大きく変貌する。「奥戸の渡し」の位置に大きな変化がなかったとすれば、現在の「奥戸橋」付近にあたる。さらに、中川を越したあたりも古代道を正確には分からない。しばらく進むと、環七を越え、奥戸小あたりから、はっきりとした直線道路が「京成小岩駅」踏切以東にまで延びている。明治以前には一部、南に迂回する道筋の方が顕著だったが、それも本来の直線道に改修されている。

現在、この道路は、柴又街道付近まで道路の拡幅整備工事が盛んに行われ、用地買収も進んでいる。かつて古代人の東西往復道としてにぎわったであろう「官道」が、今また便利な葛飾区南部の東西を貫く幹線道路として蘇ってきている。実に歴史のおもしろさを感じる。

「古代東海道」は、柴又街道を過ぎると、「上小岩遺跡通り」と名付けられた直線道としてそのまま京成線の踏切を越え、「岩槻街道」と交差、しばらく行くと、江戸川堤防手前の寺院のところで突き当たりになる。

この先、どの地点で江戸川を越したのか? 「小岩市川関所(渡し場)」はしばらく南下したところに位置する(のちの佐倉道あるいは岩槻街道を利用)。対岸の市川には「駅家(うまや)」があった。そのすぐ北側は湿地帯、その北が国府台(和洋女子大、千葉商科大等がある一帯)。一直線のままで川を越えていったわけではなかったようだ。

奥戸橋付近。「立石様」からの東に向かう道の一画。

奥戸橋付近。「立石様」からの東に向かう道の一画。

奥戸橋から東を望む。

奥戸橋から東を望む。

葛飾区立奥戸小学校前の道。整備拡幅工事も完了。

葛飾区立奥戸小学校前の道。整備拡幅工事も完了。

「新金貨物線」の踏切。「立石大通踏切」とある。新金線の踏切名には旧「街道」名が目立つ。かつての通りの名称が残されていて興味深い。

「新金貨物線」の踏切。「立石大通踏切」とある。新金線の踏切名には旧「街道」名が目立つ。かつての通りの名称が残されていて興味深い。

新中川を越えると、拡幅工事のための用地が続く。「東用水」との交差付近。

新中川を越えると、拡幅工事のための用地が続く。「東用水」との交差付近。

石碑。近年建てられたもの。

石碑。近年建てられたもの。

「東 小岩 下総国府へ至る 西 隅田 武蔵国府へ至る」。この道標は南側に迂回していた道の傍らにある。「小岩用水」との交差付近。

西側を望む。石碑には「五堰跡」と記され、「上之割用水から小岩用水が分かれ五番目の堰」とある。

西側を望む。石碑には「五堰跡」と記され、「上之割用水から小岩用水が分かれ五番目の堰」とある。

「愛国学園」脇の道。直線化されるまで、長年用いられていた道。正面奥が今の「古代東海道」跡としての現在の道路。

「愛国学園」脇の道。直線化されるまで、長年用いられていた道。正面奥が今の「古代東海道」跡としての現在の道路。

「小岩用水」に架かっていた橋の跡。「末広一橋」。

「小岩用水」に架かっていた橋の跡。「末広一橋」。

「上小岩遺跡」説明板。柴又街道を過ぎると「上小岩遺跡通り」となる。

「上小岩遺跡」説明板。柴又街道を過ぎると「上小岩遺跡通り」となる。

上小岩遺跡は、区内で最も古く大きな遺跡とされ、現在の北小岩6、7丁目付近と推定されています。この地域はもとの上小岩村にあたることから遺跡名を上小岩遺跡とよんでいます。

上小岩遺跡は、昭和27年に当時の小岩第五中学校の生徒が自宅裏の用水路から土器片を発見し、同校の中村教諭に連絡したことからその存在が知られるようになりました。その後、中村氏らの調査によりこの遺跡が古墳時代前期(今から1600年前)を中心とする低地の集落遺跡であることがわかりました。

出土品は、弥生時代中期のものが発見されており、古墳時代前期の土器類が中心です。とくにS字状の口縁をもつ台付カメが大量に出土したほか、土錘も多く出土し、半農半漁の生活をしていたことがうかがえます。・・・ 昭和63年3月 江戸川区教育委員会

「土錘」とは「魚を捕る網に使った土のおもり」のこと。区域としては「上小岩遺跡通り」(古代東海道)が踏切を過ぎ、もう少し東に進んだあたり、北側一帯のようだ。

〈参考〉「エドルネ日記」様のブログより。

◎平成23年度 江戸川区郷土資料室 文化講演会文化講演会 平成24年3月10日(土)「上小岩遺跡が語る 卑弥呼の頃の江戸川区」

上小岩遺跡捜査団長とし遺跡捜査にあたった熊野正也(江戸川区文化財保護審議会会長)氏の講義です。

上小岩遺跡は、倭の女王卑弥呼のころから古墳時代前期にかけての生活跡であることが推測され、現時点で東京低地における最も早い人間活動の痕跡とのことでした。しかし、、住居跡などの遺構が発見されておらず、定住し集落が営まれたか、短時期ごとに移動して生活をしていったのかなど、解明が待たれる問題があります。

江戸川区文化講演会「上小岩遺跡が語る 卑弥呼の頃の江戸川区」資料より引用。縄文中期以降、海退が進み、沖積化による陸域が形成され、縄文時代が過ぎると人々は砂州、微高地を選び住み始めます。江戸川右岸、国府台に面した上小岩遺跡は、上の図の黒丸のあたりで、微高地となっています。

江戸川区文化講演会「上小岩遺跡が語る 卑弥呼の頃の江戸川区」資料より引用。縄文中期以降、海退が進み、沖積化による陸域が形成され、縄文時代が過ぎると人々は砂州、微高地を選び住み始めます。江戸川右岸、国府台に面した上小岩遺跡は、上の図の黒丸のあたりで、微高地となっています。

上小岩遺跡の出土品にS字状口縁というものがあるのですが、その分布が興味深かったです。S字状口縁は愛知県尾張地方で制作された独自の土器で、その土器がまとまって出土したことは、当時たいへん注目されたそうです。

専門家のなかに「S字状口縁はパイオニアの土器」と評する人もいて、弥生以降、東京低地が沖積化して陸域ができたからといって、下総台地や武蔵台地の人々が低地に降りてきたという単純な状況をしめすものではなく、東海地方の開拓者によって開拓されていったという考え方もあり、S字甕出土は、東海地方と深い関わりがうかがえるというお話でした。

京成小岩駅東の踏切より西を望む。

京成小岩駅東の踏切より西を望む。

西を望む。

西を望む。

「岩槻街道」との交差点。正面奥(千葉街道方面)に延びる道が岩槻街道。

「岩槻街道」との交差点。正面奥(千葉街道方面)に延びる道が岩槻街道。

正面が突き当たり。

正面が突き当たり。

ここが「上小岩遺跡通り」の終点。

ここが「上小岩遺跡通り」の終点。

住宅地を横切る、どこまでもまっっすぐな道。

住宅地を横切る、どこまでもまっっすぐな道。

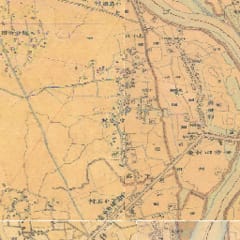

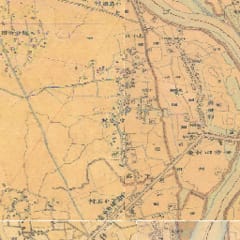

明治13年頃の古地図。中央の道が「岩槻街道」右に見える道が「佐倉道」。東西の道(「古代東海道」)はその交差地点あたりで不明確になっている(右に折れて南に向かう道も何となくあるようだが)。右中央が「小岩市川の関所」付近。右の川が江戸川。「上小岩遺跡」はちょうど道が不明確になるあたりの北側の区域。

明治13年頃の古地図。中央の道が「岩槻街道」右に見える道が「佐倉道」。東西の道(「古代東海道」)はその交差地点あたりで不明確になっている(右に折れて南に向かう道も何となくあるようだが)。右中央が「小岩市川の関所」付近。右の川が江戸川。「上小岩遺跡」はちょうど道が不明確になるあたりの北側の区域。

対岸(千葉県・「下総国」側)。湿地帯の北に台地状に張り出しているのが「国府台」。下総国府のあったところ。

対岸(千葉県・「下総国」側)。湿地帯の北に台地状に張り出しているのが「国府台」。下総国府のあったところ。

「市川関所跡」の説明板には、「江戸時代以前の江戸川は太日川(ふといかわ)と呼ばれていた。奈良・平安時代には井上駅家(いかみのうまや)がおかれ、都と下総国を往来する公の使いが渡し船と馬の乗りかえをおこなった」とある。

その点から、「古代東海道」は江戸川(太日川)右岸(西側)を南下し「小岩市川の渡し」(江戸時代の名称)付近で渡河していたと考えられる。渡った後は北上して国府に向かったのだろう。

年代が下って、平安時代。『更級日記』では、父の任官が終わって「上総」から「京」に上る旅では「そのつとめて、そこをたちて、しもつさの國と、武藏との境にてある太井川といふが上の瀬、まつさとのわたりの津に泊まりて、夜ひと夜、舟にてかつがつ物などわたす・・・」とあり、「まつさと」(現松戸)で下総から武蔵に渡ったというふうになっている。

「立石」を動かして祟りがあったとか、石に霊験があり削られたりしたなど、地元民から長く尊崇されたものであったため、「石」そのものの位置が古代からさほど変わっていないとは思うが・・・。

室町時代以降、中川の流路変更や新田開発などによって、このあたりは大きく変貌する。「奥戸の渡し」の位置に大きな変化がなかったとすれば、現在の「奥戸橋」付近にあたる。さらに、中川を越したあたりも古代道を正確には分からない。しばらく進むと、環七を越え、奥戸小あたりから、はっきりとした直線道路が「京成小岩駅」踏切以東にまで延びている。明治以前には一部、南に迂回する道筋の方が顕著だったが、それも本来の直線道に改修されている。

現在、この道路は、柴又街道付近まで道路の拡幅整備工事が盛んに行われ、用地買収も進んでいる。かつて古代人の東西往復道としてにぎわったであろう「官道」が、今また便利な葛飾区南部の東西を貫く幹線道路として蘇ってきている。実に歴史のおもしろさを感じる。

「古代東海道」は、柴又街道を過ぎると、「上小岩遺跡通り」と名付けられた直線道としてそのまま京成線の踏切を越え、「岩槻街道」と交差、しばらく行くと、江戸川堤防手前の寺院のところで突き当たりになる。

この先、どの地点で江戸川を越したのか? 「小岩市川関所(渡し場)」はしばらく南下したところに位置する(のちの佐倉道あるいは岩槻街道を利用)。対岸の市川には「駅家(うまや)」があった。そのすぐ北側は湿地帯、その北が国府台(和洋女子大、千葉商科大等がある一帯)。一直線のままで川を越えていったわけではなかったようだ。

奥戸橋付近。「立石様」からの東に向かう道の一画。

奥戸橋付近。「立石様」からの東に向かう道の一画。 奥戸橋から東を望む。

奥戸橋から東を望む。 葛飾区立奥戸小学校前の道。整備拡幅工事も完了。

葛飾区立奥戸小学校前の道。整備拡幅工事も完了。 「新金貨物線」の踏切。「立石大通踏切」とある。新金線の踏切名には旧「街道」名が目立つ。かつての通りの名称が残されていて興味深い。

「新金貨物線」の踏切。「立石大通踏切」とある。新金線の踏切名には旧「街道」名が目立つ。かつての通りの名称が残されていて興味深い。 新中川を越えると、拡幅工事のための用地が続く。「東用水」との交差付近。

新中川を越えると、拡幅工事のための用地が続く。「東用水」との交差付近。 石碑。近年建てられたもの。

石碑。近年建てられたもの。「東 小岩 下総国府へ至る 西 隅田 武蔵国府へ至る」。この道標は南側に迂回していた道の傍らにある。「小岩用水」との交差付近。

西側を望む。石碑には「五堰跡」と記され、「上之割用水から小岩用水が分かれ五番目の堰」とある。

西側を望む。石碑には「五堰跡」と記され、「上之割用水から小岩用水が分かれ五番目の堰」とある。 「愛国学園」脇の道。直線化されるまで、長年用いられていた道。正面奥が今の「古代東海道」跡としての現在の道路。

「愛国学園」脇の道。直線化されるまで、長年用いられていた道。正面奥が今の「古代東海道」跡としての現在の道路。 「小岩用水」に架かっていた橋の跡。「末広一橋」。

「小岩用水」に架かっていた橋の跡。「末広一橋」。 「上小岩遺跡」説明板。柴又街道を過ぎると「上小岩遺跡通り」となる。

「上小岩遺跡」説明板。柴又街道を過ぎると「上小岩遺跡通り」となる。上小岩遺跡は、区内で最も古く大きな遺跡とされ、現在の北小岩6、7丁目付近と推定されています。この地域はもとの上小岩村にあたることから遺跡名を上小岩遺跡とよんでいます。

上小岩遺跡は、昭和27年に当時の小岩第五中学校の生徒が自宅裏の用水路から土器片を発見し、同校の中村教諭に連絡したことからその存在が知られるようになりました。その後、中村氏らの調査によりこの遺跡が古墳時代前期(今から1600年前)を中心とする低地の集落遺跡であることがわかりました。

出土品は、弥生時代中期のものが発見されており、古墳時代前期の土器類が中心です。とくにS字状の口縁をもつ台付カメが大量に出土したほか、土錘も多く出土し、半農半漁の生活をしていたことがうかがえます。・・・ 昭和63年3月 江戸川区教育委員会

「土錘」とは「魚を捕る網に使った土のおもり」のこと。区域としては「上小岩遺跡通り」(古代東海道)が踏切を過ぎ、もう少し東に進んだあたり、北側一帯のようだ。

〈参考〉「エドルネ日記」様のブログより。

◎平成23年度 江戸川区郷土資料室 文化講演会文化講演会 平成24年3月10日(土)「上小岩遺跡が語る 卑弥呼の頃の江戸川区」

上小岩遺跡捜査団長とし遺跡捜査にあたった熊野正也(江戸川区文化財保護審議会会長)氏の講義です。

上小岩遺跡は、倭の女王卑弥呼のころから古墳時代前期にかけての生活跡であることが推測され、現時点で東京低地における最も早い人間活動の痕跡とのことでした。しかし、、住居跡などの遺構が発見されておらず、定住し集落が営まれたか、短時期ごとに移動して生活をしていったのかなど、解明が待たれる問題があります。

江戸川区文化講演会「上小岩遺跡が語る 卑弥呼の頃の江戸川区」資料より引用。縄文中期以降、海退が進み、沖積化による陸域が形成され、縄文時代が過ぎると人々は砂州、微高地を選び住み始めます。江戸川右岸、国府台に面した上小岩遺跡は、上の図の黒丸のあたりで、微高地となっています。

江戸川区文化講演会「上小岩遺跡が語る 卑弥呼の頃の江戸川区」資料より引用。縄文中期以降、海退が進み、沖積化による陸域が形成され、縄文時代が過ぎると人々は砂州、微高地を選び住み始めます。江戸川右岸、国府台に面した上小岩遺跡は、上の図の黒丸のあたりで、微高地となっています。上小岩遺跡の出土品にS字状口縁というものがあるのですが、その分布が興味深かったです。S字状口縁は愛知県尾張地方で制作された独自の土器で、その土器がまとまって出土したことは、当時たいへん注目されたそうです。

専門家のなかに「S字状口縁はパイオニアの土器」と評する人もいて、弥生以降、東京低地が沖積化して陸域ができたからといって、下総台地や武蔵台地の人々が低地に降りてきたという単純な状況をしめすものではなく、東海地方の開拓者によって開拓されていったという考え方もあり、S字甕出土は、東海地方と深い関わりがうかがえるというお話でした。

京成小岩駅東の踏切より西を望む。

京成小岩駅東の踏切より西を望む。 西を望む。

西を望む。 「岩槻街道」との交差点。正面奥(千葉街道方面)に延びる道が岩槻街道。

「岩槻街道」との交差点。正面奥(千葉街道方面)に延びる道が岩槻街道。 正面が突き当たり。

正面が突き当たり。 ここが「上小岩遺跡通り」の終点。

ここが「上小岩遺跡通り」の終点。 住宅地を横切る、どこまでもまっっすぐな道。

住宅地を横切る、どこまでもまっっすぐな道。 明治13年頃の古地図。中央の道が「岩槻街道」右に見える道が「佐倉道」。東西の道(「古代東海道」)はその交差地点あたりで不明確になっている(右に折れて南に向かう道も何となくあるようだが)。右中央が「小岩市川の関所」付近。右の川が江戸川。「上小岩遺跡」はちょうど道が不明確になるあたりの北側の区域。

明治13年頃の古地図。中央の道が「岩槻街道」右に見える道が「佐倉道」。東西の道(「古代東海道」)はその交差地点あたりで不明確になっている(右に折れて南に向かう道も何となくあるようだが)。右中央が「小岩市川の関所」付近。右の川が江戸川。「上小岩遺跡」はちょうど道が不明確になるあたりの北側の区域。 対岸(千葉県・「下総国」側)。湿地帯の北に台地状に張り出しているのが「国府台」。下総国府のあったところ。

対岸(千葉県・「下総国」側)。湿地帯の北に台地状に張り出しているのが「国府台」。下総国府のあったところ。「市川関所跡」の説明板には、「江戸時代以前の江戸川は太日川(ふといかわ)と呼ばれていた。奈良・平安時代には井上駅家(いかみのうまや)がおかれ、都と下総国を往来する公の使いが渡し船と馬の乗りかえをおこなった」とある。

その点から、「古代東海道」は江戸川(太日川)右岸(西側)を南下し「小岩市川の渡し」(江戸時代の名称)付近で渡河していたと考えられる。渡った後は北上して国府に向かったのだろう。

年代が下って、平安時代。『更級日記』では、父の任官が終わって「上総」から「京」に上る旅では「そのつとめて、そこをたちて、しもつさの國と、武藏との境にてある太井川といふが上の瀬、まつさとのわたりの津に泊まりて、夜ひと夜、舟にてかつがつ物などわたす・・・」とあり、「まつさと」(現松戸)で下総から武蔵に渡ったというふうになっている。