丸谷才一さんがなくなりました。87歳。ここでも丸谷さんの作品(といっても、随想ばかりですが)をいくつか取り上げています。追悼の意味を込めて。再録。

『人魚はア・カペラで歌ふ』文藝春秋(2012.3.4投稿)

これほど己の嗜好に合はせ、ものせる方は稀有な存在です。本文中にもあるやうに、その基本は、人間的関心がなせる技(術?)。古今東西、その(人間的)関心の広がりと深さはとどまるところを知らず、ただただあきれるばかり。あきれるといつても飽きがくるといふのではなくて、ますます興味関心を持たせられるほどといふこと。

事物へのこだはり、そこに薀蓄を傾ける情熱と執念にああ脱帽、といふ感じですか。

取り上げる題材は、まさに「雑学」。野坂昭如さんが昨日だかに、朝日新聞に投稿してゐて久々に読みましたが、病いにある方とは思へない、鋭い舌鋒でした。野坂さんにおほくを望めない今、丸谷才一さんが「雑学」にプラスして「ゴシッ(ここはツにはならないのです)プ」「冗談」の3点セットで自らのたまふところの「雑文」を、失礼、随想を書かせたら第一人者でせう。ただの教養主義に陥らず、きちんとした文明批評になつてゐるのですから。

人間、いくつになつても貪欲なほどの知識欲、好奇心が「生きる」ことには、一番必要なことでもあるでせうから。

この「随想集」、2009年4月号から2011年9月号まで「オール読物」に掲載されたもの。この間に政権交代、東日本大震災といふ歴史的事件に遭遇したにもかかはらず、一言も触れずひたすら「避けて通つて」いるふりをしてゐます。

「帝国」の行方とか「歴史の書き方」とか「小股の切れ上がつたいい女」とかの考証にひたすら「うつつを抜かし」てゐることに読者はどう感じるか、それを百も承知の上で、丸谷さんはお書きになつてゐるのです。

目をとほしたところ、二箇所のみ。「われわれは今、日本国が前代未聞の変なことになつて、自民党も駄目なら民主党もいけない。大国難に際会してると感じ、古風なメシア信仰にすがつてゐるのである。何だかかはいさうな日本人」(P251)「アニメとカラオケとパチンコしか文化がないのに、もうすぐ亡びさうな国もある」(P357)。

ぽんと投げ込まれたこの表現をどう読み解くか、読者に突きつけられてゐます。もちろん、一笑に付すもよしですが、はたして・・・。

ところで、この方の小説で「裏声で歌へ君が代」といふ台湾独立運動をベースにしたものがあります。発端が、たしか営団地下鉄(東京メトロ)の新御茶ノ水駅、あの長く深いエスカレータを彷彿させる場面での邂逅だつたのが、印象的でした(つまらない感想ですが)。

実は、裏声それ自身は、なかなかテクニックの必要な、地声では出しにくい高音部の発声方法らしい。大阪では、教員たちは、起立するだけでなく、口を動かして歌つているかどうかが校長・教頭によつてチェックされたさうです。

どうせならとてつもない「裏声」で「君が代」を歌ふといふのは、いかがでせう。「たつた一人の反乱」であつても起こす。地声ではないことに意味がありますから。亡くなつた忌野清志郎さんにすばらしい変調・君が代がありました。さうなると、今度は、ピアノ(大方は、ピアノだと思ふ)伴奏にきちんと合はせて唱和しろ!といふ職務命令が出されることになるでせう。

もうぢき90歳に手が届きさうなこの方。生涯、文人としての気概を持つて現役宣言、といふ趣の書でした。

『人間的なアルファベット』講談社(2010.6.8投稿)

ふう!やっと「読書100」。本を読むということは、なかなか進まないものですね。もちろん、他にも何冊か読んでいますし、ここに載せるものも少しは残っていますが、やっと到達した、記念すべき100冊目はこの書に決定。お年を召しても、いまだにどん欲な読書三昧、文章を「ものす」、ペダンティックな丸谷さんの心意気に、心からの敬意を表して。

まさに「人間」そのものの発露である色好みエッセンス。柔らかくエッチな(ホントは堅くなければ役には立たない)話をそれを柔らかくオブラートに包むことで、かえって芯をときめかす、その手練手管でまたまた煙に巻く・・・、丸谷ワールド(悪~度)です。

和田誠さん。この方は、先日惜しくもお亡くなりになった井上ひさしさんの戯曲本の装幀をよくなされたことで、小生には親しみ深い方。今回も洒脱な味わい深いものを「ものし」た。実に古今東西、蘊蓄の傾け方が並ではない。どうやってこれだけの書物を繙くことが出来るのか? 普通ならこの年、ご自分の眼で活字を読み通すことは至難の業になってもおかしくないのに・・・。

こうしてまた新たな、ためになる?知識を得ることになったのですが・・・。年老いても日々に新た!これがまた残り少ない人生を楽しくさせる。中身は談論風発、つい夜中過ぎまで一気に読み通してしまった、おかげで興奮したまま、なかなか眠れないのだ。

こういう軽い(実は深い)口語体には、旧仮名遣いはちと合わなかった! でも丸谷さんの真骨頂がそれにあるのだから仕方がないか。

『ゴシップ的日本語論』文藝春秋(2005.5.30投稿)

「ゴシップ的日本語論」(丸谷才一)より一節を紹介します。この中で、丸谷氏は鳥居民氏の著書を引用されながら、昭和天皇の言語能力について書かれています。

「昭和史は、昭和天皇の言語能力といふところから攻めてゆけば、かなりよくわかつてくる。そのことをどうしてしないのか。一国の基本のところにあるものは言語問題なんです。

たいていの国の元首とか総理大臣は、信頼する将官や政治家、学者を招いて食事を共にする習慣があるものである。つまり、社交をすることによって情報を得たり教訓を得たりする。文明国ならば、たいていの国の元首はみんなやつてゐることです。

ところが昭和天皇の場合、すくなくとも戦前がさういふ習慣はまつたくなかつた。他人との親密なコミュニケイションといふ経験は一度もなかつた。これはまあ、無理もないといへば無理もないのでして、天皇家にはかういふふうに首相とか参謀総長とかに親しく語りかけて詳しく論じ合ふやうな伝統はまつたくないわけですね。

天皇の言語生活の伝統はどういふものであつたかといふと、宣命といふ和文体の勅語を口で言ふ。口で言つたかどうかもだいたい怪しいのであつて、これはみんな女房たちが書いたのぢゃないかといふ説もあるくらゐです。それから和歌を詠む。この二つが天皇の言語生活であつた。

とすれば昭和天皇は、あの家柄において突如として政治向きの言語生活を要求された非常にかはいさうな方であった。

昭和天皇が皇太子であつた時代の教育がいかに貧弱なものであり、欠陥の多いものであつたかといふことからいささか思ひ出されることがあります。昭和二十年八月十五日の例の玉音放送ですね。あの声の出し方が変だつたでせう。あれは昭和史の本には誰もが書いてゐていろんな形容が使つてあります…、なぜあんな異様な声の出し方をするのかといふことは、わたしは好意的に、この人はマイクを使つたことがないからだなあといふやうなことを考えてをりました。日本人は誰でもマイクを使つたことはないのだから、かういふふうになるのかなあなんて思つた。かなり好意的でしたねえ(笑)。

そしてすぐ戦後のころ日本中を巡幸なすつた。そのときに、何を言はれても天皇は、『ア、ソウ』としか答へなかつた。なかでも有名なのは、九州にいらしたときに、『あれが阿蘇山でございます』と県知事が言つたとき、『ア、ソウ』と言つたといふ話がある(笑)。」

丸谷氏に言わせれば、昭和天皇の孤立した生き方とコミュニケイションの不足による言語能力の低さのせいで、情報が手に入らなかった上に、政府と軍との意見が分かれたときに、口を出すことを回避する方になってしまった。そこに、日本の敗因(敗因のなかには戦争を起こしたことも含まれるが)の重大な一つとして、昭和天皇の言語能力の低さがあげられるとしています。丸谷氏は、これは昭和天皇個人を攻めることはできない、明治憲法をはじめ一国の言語がシステム的におかしかったとしています。

他にも評論家・小林秀雄の文章を何だか分からない明治憲法みたいだとこき下ろしたり、実に痛快な内容になっています。

少し前の作品ですが、携帯電話インターネット大流行の今、ますます軽くなる言語表現を改めて考えてみるのもいいのではないでしょうか。

『人魚はア・カペラで歌ふ』文藝春秋(2012.3.4投稿)

これほど己の嗜好に合はせ、ものせる方は稀有な存在です。本文中にもあるやうに、その基本は、人間的関心がなせる技(術?)。古今東西、その(人間的)関心の広がりと深さはとどまるところを知らず、ただただあきれるばかり。あきれるといつても飽きがくるといふのではなくて、ますます興味関心を持たせられるほどといふこと。

事物へのこだはり、そこに薀蓄を傾ける情熱と執念にああ脱帽、といふ感じですか。

取り上げる題材は、まさに「雑学」。野坂昭如さんが昨日だかに、朝日新聞に投稿してゐて久々に読みましたが、病いにある方とは思へない、鋭い舌鋒でした。野坂さんにおほくを望めない今、丸谷才一さんが「雑学」にプラスして「ゴシッ(ここはツにはならないのです)プ」「冗談」の3点セットで自らのたまふところの「雑文」を、失礼、随想を書かせたら第一人者でせう。ただの教養主義に陥らず、きちんとした文明批評になつてゐるのですから。

人間、いくつになつても貪欲なほどの知識欲、好奇心が「生きる」ことには、一番必要なことでもあるでせうから。

この「随想集」、2009年4月号から2011年9月号まで「オール読物」に掲載されたもの。この間に政権交代、東日本大震災といふ歴史的事件に遭遇したにもかかはらず、一言も触れずひたすら「避けて通つて」いるふりをしてゐます。

「帝国」の行方とか「歴史の書き方」とか「小股の切れ上がつたいい女」とかの考証にひたすら「うつつを抜かし」てゐることに読者はどう感じるか、それを百も承知の上で、丸谷さんはお書きになつてゐるのです。

目をとほしたところ、二箇所のみ。「われわれは今、日本国が前代未聞の変なことになつて、自民党も駄目なら民主党もいけない。大国難に際会してると感じ、古風なメシア信仰にすがつてゐるのである。何だかかはいさうな日本人」(P251)「アニメとカラオケとパチンコしか文化がないのに、もうすぐ亡びさうな国もある」(P357)。

ぽんと投げ込まれたこの表現をどう読み解くか、読者に突きつけられてゐます。もちろん、一笑に付すもよしですが、はたして・・・。

ところで、この方の小説で「裏声で歌へ君が代」といふ台湾独立運動をベースにしたものがあります。発端が、たしか営団地下鉄(東京メトロ)の新御茶ノ水駅、あの長く深いエスカレータを彷彿させる場面での邂逅だつたのが、印象的でした(つまらない感想ですが)。

実は、裏声それ自身は、なかなかテクニックの必要な、地声では出しにくい高音部の発声方法らしい。大阪では、教員たちは、起立するだけでなく、口を動かして歌つているかどうかが校長・教頭によつてチェックされたさうです。

どうせならとてつもない「裏声」で「君が代」を歌ふといふのは、いかがでせう。「たつた一人の反乱」であつても起こす。地声ではないことに意味がありますから。亡くなつた忌野清志郎さんにすばらしい変調・君が代がありました。さうなると、今度は、ピアノ(大方は、ピアノだと思ふ)伴奏にきちんと合はせて唱和しろ!といふ職務命令が出されることになるでせう。

もうぢき90歳に手が届きさうなこの方。生涯、文人としての気概を持つて現役宣言、といふ趣の書でした。

『人間的なアルファベット』講談社(2010.6.8投稿)

ふう!やっと「読書100」。本を読むということは、なかなか進まないものですね。もちろん、他にも何冊か読んでいますし、ここに載せるものも少しは残っていますが、やっと到達した、記念すべき100冊目はこの書に決定。お年を召しても、いまだにどん欲な読書三昧、文章を「ものす」、ペダンティックな丸谷さんの心意気に、心からの敬意を表して。

まさに「人間」そのものの発露である色好みエッセンス。柔らかくエッチな(ホントは堅くなければ役には立たない)話をそれを柔らかくオブラートに包むことで、かえって芯をときめかす、その手練手管でまたまた煙に巻く・・・、丸谷ワールド(悪~度)です。

和田誠さん。この方は、先日惜しくもお亡くなりになった井上ひさしさんの戯曲本の装幀をよくなされたことで、小生には親しみ深い方。今回も洒脱な味わい深いものを「ものし」た。実に古今東西、蘊蓄の傾け方が並ではない。どうやってこれだけの書物を繙くことが出来るのか? 普通ならこの年、ご自分の眼で活字を読み通すことは至難の業になってもおかしくないのに・・・。

こうしてまた新たな、ためになる?知識を得ることになったのですが・・・。年老いても日々に新た!これがまた残り少ない人生を楽しくさせる。中身は談論風発、つい夜中過ぎまで一気に読み通してしまった、おかげで興奮したまま、なかなか眠れないのだ。

こういう軽い(実は深い)口語体には、旧仮名遣いはちと合わなかった! でも丸谷さんの真骨頂がそれにあるのだから仕方がないか。

『ゴシップ的日本語論』文藝春秋(2005.5.30投稿)

「ゴシップ的日本語論」(丸谷才一)より一節を紹介します。この中で、丸谷氏は鳥居民氏の著書を引用されながら、昭和天皇の言語能力について書かれています。

「昭和史は、昭和天皇の言語能力といふところから攻めてゆけば、かなりよくわかつてくる。そのことをどうしてしないのか。一国の基本のところにあるものは言語問題なんです。

たいていの国の元首とか総理大臣は、信頼する将官や政治家、学者を招いて食事を共にする習慣があるものである。つまり、社交をすることによって情報を得たり教訓を得たりする。文明国ならば、たいていの国の元首はみんなやつてゐることです。

ところが昭和天皇の場合、すくなくとも戦前がさういふ習慣はまつたくなかつた。他人との親密なコミュニケイションといふ経験は一度もなかつた。これはまあ、無理もないといへば無理もないのでして、天皇家にはかういふふうに首相とか参謀総長とかに親しく語りかけて詳しく論じ合ふやうな伝統はまつたくないわけですね。

天皇の言語生活の伝統はどういふものであつたかといふと、宣命といふ和文体の勅語を口で言ふ。口で言つたかどうかもだいたい怪しいのであつて、これはみんな女房たちが書いたのぢゃないかといふ説もあるくらゐです。それから和歌を詠む。この二つが天皇の言語生活であつた。

とすれば昭和天皇は、あの家柄において突如として政治向きの言語生活を要求された非常にかはいさうな方であった。

昭和天皇が皇太子であつた時代の教育がいかに貧弱なものであり、欠陥の多いものであつたかといふことからいささか思ひ出されることがあります。昭和二十年八月十五日の例の玉音放送ですね。あの声の出し方が変だつたでせう。あれは昭和史の本には誰もが書いてゐていろんな形容が使つてあります…、なぜあんな異様な声の出し方をするのかといふことは、わたしは好意的に、この人はマイクを使つたことがないからだなあといふやうなことを考えてをりました。日本人は誰でもマイクを使つたことはないのだから、かういふふうになるのかなあなんて思つた。かなり好意的でしたねえ(笑)。

そしてすぐ戦後のころ日本中を巡幸なすつた。そのときに、何を言はれても天皇は、『ア、ソウ』としか答へなかつた。なかでも有名なのは、九州にいらしたときに、『あれが阿蘇山でございます』と県知事が言つたとき、『ア、ソウ』と言つたといふ話がある(笑)。」

丸谷氏に言わせれば、昭和天皇の孤立した生き方とコミュニケイションの不足による言語能力の低さのせいで、情報が手に入らなかった上に、政府と軍との意見が分かれたときに、口を出すことを回避する方になってしまった。そこに、日本の敗因(敗因のなかには戦争を起こしたことも含まれるが)の重大な一つとして、昭和天皇の言語能力の低さがあげられるとしています。丸谷氏は、これは昭和天皇個人を攻めることはできない、明治憲法をはじめ一国の言語がシステム的におかしかったとしています。

他にも評論家・小林秀雄の文章を何だか分からない明治憲法みたいだとこき下ろしたり、実に痛快な内容になっています。

少し前の作品ですが、携帯電話インターネット大流行の今、ますます軽くなる言語表現を改めて考えてみるのもいいのではないでしょうか。

奥戸橋付近。「立石様」からの東に向かう道の一画。

奥戸橋付近。「立石様」からの東に向かう道の一画。 奥戸橋から東を望む。

奥戸橋から東を望む。 葛飾区立奥戸小学校前の道。整備拡幅工事も完了。

葛飾区立奥戸小学校前の道。整備拡幅工事も完了。 「新金貨物線」の踏切。「立石大通踏切」とある。新金線の踏切名には旧「街道」名が目立つ。かつての通りの名称が残されていて興味深い。

「新金貨物線」の踏切。「立石大通踏切」とある。新金線の踏切名には旧「街道」名が目立つ。かつての通りの名称が残されていて興味深い。 新中川を越えると、拡幅工事のための用地が続く。「東用水」との交差付近。

新中川を越えると、拡幅工事のための用地が続く。「東用水」との交差付近。 石碑。近年建てられたもの。

石碑。近年建てられたもの。 西側を望む。石碑には「五堰跡」と記され、「上之割用水から小岩用水が分かれ五番目の堰」とある。

西側を望む。石碑には「五堰跡」と記され、「上之割用水から小岩用水が分かれ五番目の堰」とある。 「愛国学園」脇の道。直線化されるまで、長年用いられていた道。正面奥が今の「古代東海道」跡としての現在の道路。

「愛国学園」脇の道。直線化されるまで、長年用いられていた道。正面奥が今の「古代東海道」跡としての現在の道路。 「小岩用水」に架かっていた橋の跡。「末広一橋」。

「小岩用水」に架かっていた橋の跡。「末広一橋」。 「上小岩遺跡」説明板。柴又街道を過ぎると「上小岩遺跡通り」となる。

「上小岩遺跡」説明板。柴又街道を過ぎると「上小岩遺跡通り」となる。 江戸川区文化講演会「上小岩遺跡が語る 卑弥呼の頃の江戸川区」資料より引用。縄文中期以降、海退が進み、沖積化による陸域が形成され、縄文時代が過ぎると人々は砂州、微高地を選び住み始めます。江戸川右岸、国府台に面した上小岩遺跡は、上の図の黒丸のあたりで、微高地となっています。

江戸川区文化講演会「上小岩遺跡が語る 卑弥呼の頃の江戸川区」資料より引用。縄文中期以降、海退が進み、沖積化による陸域が形成され、縄文時代が過ぎると人々は砂州、微高地を選び住み始めます。江戸川右岸、国府台に面した上小岩遺跡は、上の図の黒丸のあたりで、微高地となっています。 京成小岩駅東の踏切より西を望む。

京成小岩駅東の踏切より西を望む。 西を望む。

西を望む。 「岩槻街道」との交差点。正面奥(千葉街道方面)に延びる道が岩槻街道。

「岩槻街道」との交差点。正面奥(千葉街道方面)に延びる道が岩槻街道。 正面が突き当たり。

正面が突き当たり。 ここが「上小岩遺跡通り」の終点。

ここが「上小岩遺跡通り」の終点。 住宅地を横切る、どこまでもまっっすぐな道。

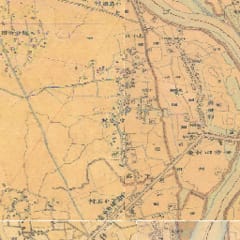

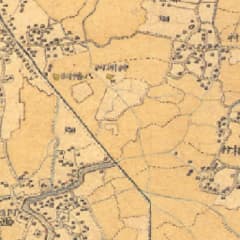

住宅地を横切る、どこまでもまっっすぐな道。 明治13年頃の古地図。中央の道が「岩槻街道」右に見える道が「佐倉道」。東西の道(「古代東海道」)はその交差地点あたりで不明確になっている(右に折れて南に向かう道も何となくあるようだが)。右中央が「小岩市川の関所」付近。右の川が江戸川。「上小岩遺跡」はちょうど道が不明確になるあたりの北側の区域。

明治13年頃の古地図。中央の道が「岩槻街道」右に見える道が「佐倉道」。東西の道(「古代東海道」)はその交差地点あたりで不明確になっている(右に折れて南に向かう道も何となくあるようだが)。右中央が「小岩市川の関所」付近。右の川が江戸川。「上小岩遺跡」はちょうど道が不明確になるあたりの北側の区域。 対岸(千葉県・「下総国」側)。湿地帯の北に台地状に張り出しているのが「国府台」。下総国府のあったところ。

対岸(千葉県・「下総国」側)。湿地帯の北に台地状に張り出しているのが「国府台」。下総国府のあったところ。

エレベーターホールの天井。照明が変化。

エレベーターホールの天井。照明が変化。 展望デッキより目の下。大横川親水公園。

展望デッキより目の下。大横川親水公園。 新宿・都庁方向。

新宿・都庁方向。 上野方向。

上野方向。 言問通り。

言問通り。 こんな感じで展望を楽しむ?

こんな感じで展望を楽しむ? 「展望回廊」へのエレベーターの表示。

「展望回廊」へのエレベーターの表示。 エレベーター。上る空間が見える。皆、見上げる。

エレベーター。上る空間が見える。皆、見上げる。 隅田川。

隅田川。 展望デッキの屋上部分。

展望デッキの屋上部分。 最高到達点451.2mの表示。

最高到達点451.2mの表示。 隅田川上流方向。

隅田川上流方向。 北十間川。亀戸方向。

北十間川。亀戸方向。 桜橋。

桜橋。 江戸一目図屏風。

江戸一目図屏風。 ほどほどの混み具合だった。

ほどほどの混み具合だった。

明治13年作成の地図。「旧江戸川」下流付近に注いでいる水路。中央斜めの道は「篠崎街道(市川橋西詰付近で「岩槻街道」に)」。北西からの流れは、「東用水」? 北東からの流れが「小岩用水」(からの分岐水路)? 現在の南篠崎5丁目、江戸川1丁目付近。

明治13年作成の地図。「旧江戸川」下流付近に注いでいる水路。中央斜めの道は「篠崎街道(市川橋西詰付近で「岩槻街道」に)」。北西からの流れは、「東用水」? 北東からの流れが「小岩用水」(からの分岐水路)? 現在の南篠崎5丁目、江戸川1丁目付近。 千葉街道を越えて街路樹のあるほぼ直線の道になる。

千葉街道を越えて街路樹のあるほぼ直線の道になる。 平日の午後のせいか車の往き来は少ない。

平日の午後のせいか車の往き来は少ない。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 「鹿骨(ししぼね)親水緑道」の案内。ここから親水緑道に。

「鹿骨(ししぼね)親水緑道」の案内。ここから親水緑道に。 「興農親水緑道」。旧江戸川から引いた水路跡。

「興農親水緑道」。旧江戸川から引いた水路跡。 「鹿本親水緑道」。「小岩用水」と「東用水」とを結んでいた水路跡。

「鹿本親水緑道」。「小岩用水」と「東用水」とを結んでいた水路跡。 「本郷親水緑道」。「篠崎公園」内。戦後に造成。江戸川と鹿骨用水(小岩用水)とを結ぶ。

「本郷親水緑道」。「篠崎公園」内。戦後に造成。江戸川と鹿骨用水(小岩用水)とを結ぶ。 「鹿見塚」の「説明板」。

「鹿見塚」の「説明板」。 「鹿骨親水緑道」の一画にある「親子の鹿」像。

「鹿骨親水緑道」の一画にある「親子の鹿」像。 車道と区分された緑道。並木の木陰が心地よい。

車道と区分された緑道。並木の木陰が心地よい。 「流堀親水はなのみち」。水流に泳ぐ鯉。「小岩用水(鹿骨用水)」から分かれて「東用水(現・鹿本通り)」に結ぶ水路跡。

「流堀親水はなのみち」。水流に泳ぐ鯉。「小岩用水(鹿骨用水)」から分かれて「東用水(現・鹿本通り)」に結ぶ水路跡。 「はなのみち」にふさわしく草花が水路に沿って。「曼珠沙華」の赤い花も。

「はなのみち」にふさわしく草花が水路に沿って。「曼珠沙華」の赤い花も。 左の通りが「鹿本通り」。右からの道は水路跡。なお、「鹿骨親水緑道」はもう少し北側の「鹿本通り」を越えて南下していったようにも見えるが、昭和22年の航空写真では、「鹿本通り」(東用水)と交わっている、現在の「鹿骨親水緑道」になぞらえる水路は存在していなかった。

左の通りが「鹿本通り」。右からの道は水路跡。なお、「鹿骨親水緑道」はもう少し北側の「鹿本通り」を越えて南下していったようにも見えるが、昭和22年の航空写真では、「鹿本通り」(東用水)と交わっている、現在の「鹿骨親水緑道」になぞらえる水路は存在していなかった。 「谷河内(やごうち)1丁目」。京葉道路と鹿本通り、「鹿骨親水緑道」に囲まれた三角形の土地。昔から集落のあったところのようで、家々の路地もかつての農道のよう。また、ハウス栽培や畑がある。周りの宅地開発の中にあって、まだかつての懐かしい田園風景が残っている(かつてこの周辺は区画整理された田畑が広がっていた。今回行く前は、周囲の田んぼに比べて小高い丘陵のようなイメージがあった。実際は、「谷」「河」の「内」という名称のごとく、江戸時代中期頃、谷あいの湿地帯を開墾した土地。「椿」や「新堀(荒堀)」も同じ頃開墾された、と「江戸川区」関連の資料にあった。)

「谷河内(やごうち)1丁目」。京葉道路と鹿本通り、「鹿骨親水緑道」に囲まれた三角形の土地。昔から集落のあったところのようで、家々の路地もかつての農道のよう。また、ハウス栽培や畑がある。周りの宅地開発の中にあって、まだかつての懐かしい田園風景が残っている(かつてこの周辺は区画整理された田畑が広がっていた。今回行く前は、周囲の田んぼに比べて小高い丘陵のようなイメージがあった。実際は、「谷」「河」の「内」という名称のごとく、江戸時代中期頃、谷あいの湿地帯を開墾した土地。「椿」や「新堀(荒堀)」も同じ頃開墾された、と「江戸川区」関連の資料にあった。) 明治13年作成の地図。まとまった集落であることが分かる。中央上から右下への水路が「東用水」。「京葉道路」によって南北に分かれてしまった。南西には「椿村」。

明治13年作成の地図。まとまった集落であることが分かる。中央上から右下への水路が「東用水」。「京葉道路」によって南北に分かれてしまった。南西には「椿村」。 ハウス栽培。この一画の道は昭和22年、38年の航空写真でもほとんど変化がなく、現在もそのまま。曲がりくねった農道・広いあぜ道の面影がある。

ハウス栽培。この一画の道は昭和22年、38年の航空写真でもほとんど変化がなく、現在もそのまま。曲がりくねった農道・広いあぜ道の面影がある。 畑地。新しい住宅も多いが、道は昔のまま。

畑地。新しい住宅も多いが、道は昔のまま。 住宅地を抜ける道。

住宅地を抜ける道。

モニュメントから南を望む。

モニュメントから南を望む。 「小岩用水」の変遷・沿革が記された説明板。ただし、葛飾区が設置したもののため、区内の部分のみ紹介し、北部の小合溜井(水元公園)からの流れの図が掲示されている。

「小岩用水」の変遷・沿革が記された説明板。ただし、葛飾区が設置したもののため、区内の部分のみ紹介し、北部の小合溜井(水元公園)からの流れの図が掲示されている。 モニュメント。「水曼荼羅」。

モニュメント。「水曼荼羅」。 「鎌倉かなえ通り」。広い道路ですが、交通量はそれほど多くはなかった。京成線の北側もそうですが、幹線道路に直接つながっていない(東側には「柴又街道」あり)ためか。

「鎌倉かなえ通り」。広い道路ですが、交通量はそれほど多くはなかった。京成線の北側もそうですが、幹線道路に直接つながっていない(東側には「柴又街道」あり)ためか。 葛飾区内最古の道・東海道(古道)との交差点。現在、東武・鐘ヶ淵駅付近から四ツ木・立石を経由し、京成小岩駅付近まで確認できるほぼ直線の道。正面奥が小岩方向。

葛飾区内最古の道・東海道(古道)との交差点。現在、東武・鐘ヶ淵駅付近から四ツ木・立石を経由し、京成小岩駅付近まで確認できるほぼ直線の道。正面奥が小岩方向。 明治13年の地図。この付近は後の時代になって耕地などの関係か、道が南側に迂回していることが分かる。昭和40年代まではそのままだったが、近年、本来のまっすぐな道筋に改修された。

明治13年の地図。この付近は後の時代になって耕地などの関係か、道が南側に迂回していることが分かる。昭和40年代まではそのままだったが、近年、本来のまっすぐな道筋に改修された。 振り返って鎌倉方向を望む。

振り返って鎌倉方向を望む。 「愛国学園」の手前。「小岩用水」跡の標識。すぐ近くには「祠」がある。

「愛国学園」の手前。「小岩用水」跡の標識。すぐ近くには「祠」がある。 蔵前橋通りとの交差点付近から、北側を望む。

蔵前橋通りとの交差点付近から、北側を望む。 蔵前橋通りからJR小岩駅方向。にぎやかな商店街・「中央通り」となる。

蔵前橋通りからJR小岩駅方向。にぎやかな商店街・「中央通り」となる。 総武線ガードをくぐったあたり。

総武線ガードをくぐったあたり。 千葉街道との交差点付近から駅方向を望む。

千葉街道との交差点付近から駅方向を望む。 千葉街道との交差点。正面左に進む道が「千葉街道」。この先で、「蔵前橋通り」と合流する。昔のままに一直線の道路。

千葉街道との交差点。正面左に進む道が「千葉街道」。この先で、「蔵前橋通り」と合流する。昔のままに一直線の道路。

高砂橋通りから南に向かいます。

高砂橋通りから南に向かいます。 車道と区別された道。緑がほとんどなく、流れで水遊びをするスタイル。ただし、水が目や口に入ったらよくすすぐようにとの注意書きが、多々、掲示されています。

車道と区別された道。緑がほとんどなく、流れで水遊びをするスタイル。ただし、水が目や口に入ったらよくすすぐようにとの注意書きが、多々、掲示されています。 かつて架かっていた「橋名」がプレートに記されています。「穂高橋」。

かつて架かっていた「橋名」がプレートに記されています。「穂高橋」。 中にはこんな橋も。「無名橋」。

中にはこんな橋も。「無名橋」。 「東用水せせらぎ通り」。

「東用水せせらぎ通り」。 途中で葛飾最古の道「古代の東海道」と交差します。環七・奥戸方向を望む。

途中で葛飾最古の道「古代の東海道」と交差します。環七・奥戸方向を望む。 京成小岩駅方向を望む。ほぼ一直線の道。

京成小岩駅方向を望む。ほぼ一直線の道。 農業用水として機能を果たしていた。今でも水路沿いの一部には農地が広がっています。ちょうど刈入れどき。

農業用水として機能を果たしていた。今でも水路沿いの一部には農地が広がっています。ちょうど刈入れどき。 もともとはほぼ直線で幅の広い水路でしたが、道路の中央にゆるやかな流れを模してつくられています。「せせらぎ」をはさんだ東西の道は車の一方通行になっていて、せせらぎ通りを安心して歩くことができます。

もともとはほぼ直線で幅の広い水路でしたが、道路の中央にゆるやかな流れを模してつくられています。「せせらぎ」をはさんだ東西の道は車の一方通行になっていて、せせらぎ通りを安心して歩くことができます。 ここまでが「東用水せせらぎ通り」。高砂方向を振り返る。

ここまでが「東用水せせらぎ通り」。高砂方向を振り返る。 「鹿本通り」という案内板。

「鹿本通り」という案内板。 通りのところどころに植え込みや並木が目立ちます。「奥戸街道」(立石大通り―東海道古道の一部―・奥戸橋経由)との交差点名は、「東井堀」となっています。

通りのところどころに植え込みや並木が目立ちます。「奥戸街道」(立石大通り―東海道古道の一部―・奥戸橋経由)との交差点名は、「東井堀」となっています。 「西小岩親水緑道」。奥戸街道から蔵前橋通りを越えて新中川までの区間。

「西小岩親水緑道」。奥戸街道から蔵前橋通りを越えて新中川までの区間。 説明板。江戸川区の積極的な取り組みがうかがわれます。かつて生活用水で汚れきっていた「どぶ」の清流への変身です。

説明板。江戸川区の積極的な取り組みがうかがわれます。かつて生活用水で汚れきっていた「どぶ」の清流への変身です。 JR総武線の高架線をくぐって「鹿本通り」(「東用水」跡)は、南下していきます。

JR総武線の高架線をくぐって「鹿本通り」(「東用水」跡)は、南下していきます。 「下小岩親水緑道」。小岩駅方向に進んでいきます。

「下小岩親水緑道」。小岩駅方向に進んでいきます。 案内。江戸川区の「親水公園」は、木々も多く、流れには魚もいる、さらによく整備されてい、て落ち着いた静かな緑道歩きが楽しめます。

案内。江戸川区の「親水公園」は、木々も多く、流れには魚もいる、さらによく整備されてい、て落ち着いた静かな緑道歩きが楽しめます。 西のはずれ。流れ口。「小岩ポンプ場」南側。

西のはずれ。流れ口。「小岩ポンプ場」南側。 住宅地の中を流れていきます。家の中から親子の会話もきこえてくる、そんな小道です。

住宅地の中を流れていきます。家の中から親子の会話もきこえてくる、そんな小道です。 京葉道路側からの「鹿本通り」。

京葉道路側からの「鹿本通り」。 やや中央の北西から南東に流れる水路が「東用水」斜めに横切る道は「元佐倉道(旧千葉街道)」。右上、斜めに流れる水路が「小岩用水」。

やや中央の北西から南東に流れる水路が「東用水」斜めに横切る道は「元佐倉道(旧千葉街道)」。右上、斜めに流れる水路が「小岩用水」。

高速道路方向を望む。

高速道路方向を望む。 左の土手は、新中川。水路はここで右にカーブします。新中川開削の影響はあまりなく、昔のままのカーブのようです。右からの道路、本来はそのまま左(北東)方向に続いていた道ですが、新中川開削によって寸断されました。

左の土手は、新中川。水路はここで右にカーブします。新中川開削の影響はあまりなく、昔のままのカーブのようです。右からの道路、本来はそのまま左(北東)方向に続いていた道ですが、新中川開削によって寸断されました。 新中川の土手から南を望む。新中川に沿った道路が「仲井堀通り」。

新中川の土手から南を望む。新中川に沿った道路が「仲井堀通り」。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 道路の脇に流れがあります。その流れ沿いには桜並木。

道路の脇に流れがあります。その流れ沿いには桜並木。  すぐ西側は幹線道路の「環七」ですが、ここは車の通りも少なく、生活道路といった感じ。奥戸の「中井堀」跡の道路と雰囲気が似ています(歩道と車道が区分されて緑が濃い分、こちらの方がより「用水路」跡といえますが)。

すぐ西側は幹線道路の「環七」ですが、ここは車の通りも少なく、生活道路といった感じ。奥戸の「中井堀」跡の道路と雰囲気が似ています(歩道と車道が区分されて緑が濃い分、こちらの方がより「用水路」跡といえますが)。 一之江側の親水緑道入り口の表示。

一之江側の親水緑道入り口の表示。 「環七」交差点近く。右が環七の陸橋。

「環七」交差点近く。右が環七の陸橋。 交差点の南側。「中(仲)井堀」は交差点を過ぎて少し西に折れ、さらに葛西工業付近を通って南西に下っていきます。その跡の探索は、また後に。

交差点の南側。「中(仲)井堀」は交差点を過ぎて少し西に折れ、さらに葛西工業付近を通って南西に下っていきます。その跡の探索は、また後に。 「環七・一之江陸橋」。

「環七・一之江陸橋」。 明治13年作成の地図。急角度で折れているのが「中用水(中井堀)」。中央の流れは現在の「一之江境川親水公園」。「中用水」も「西用水」と同様、土手道として一之江地域の先まで続いていたようです。現在でも、奥戸から一之江まで、けっこうな道のりです。

明治13年作成の地図。急角度で折れているのが「中用水(中井堀)」。中央の流れは現在の「一之江境川親水公園」。「中用水」も「西用水」と同様、土手道として一之江地域の先まで続いていたようです。現在でも、奥戸から一之江まで、けっこうな道のりです。

「仲井堀」は「菅原橋」交差点から南に下ります。菅原橋方向を望む。

「仲井堀」は「菅原橋」交差点から南に下ります。菅原橋方向を望む。 明治13年作成の地図。「歴史的農業閲覧システム」参照。上方が「菅原橋」交差点。斜めに通る道が「元佐倉道(旧千葉街道)」。左(西)に見える水路が現在の「小松川境川親水公園」。この水路は曲がりくねっていますが幅も広く、土手道になっていたようで、奥戸方向からの道(「西用水」から途中で分かれています)と合流して南下し、小松川方向に向かっていました。中川(古利根川)以東の地域の南北を結んでいた通りだったようで、こちらの方が「小松川街道」である可能性も・・・。

明治13年作成の地図。「歴史的農業閲覧システム」参照。上方が「菅原橋」交差点。斜めに通る道が「元佐倉道(旧千葉街道)」。左(西)に見える水路が現在の「小松川境川親水公園」。この水路は曲がりくねっていますが幅も広く、土手道になっていたようで、奥戸方向からの道(「西用水」から途中で分かれています)と合流して南下し、小松川方向に向かっていました。中川(古利根川)以東の地域の南北を結んでいた通りだったようで、こちらの方が「小松川街道」である可能性も・・・。 この辺は、かつての田園地帯。水路が分岐して広がっていきます。右側に進む細い道もかつての水路跡。大杉1丁目付近。

この辺は、かつての田園地帯。水路が分岐して広がっていきます。右側に進む細い道もかつての水路跡。大杉1丁目付近。 古地図ですとほぼ直線ですが、現在はわずかながら左右にカーブして、一直線で望むことはできません。所々、道の傍らに「仲井堀通り」という標識あり。

古地図ですとほぼ直線ですが、現在はわずかながら左右にカーブして、一直線で望むことはできません。所々、道の傍らに「仲井堀通り」という標識あり。 通り沿いには旧家が多くあり、古めかしい家・屋敷がちらほら。これは、昔の長屋門をかたどったしゃれた建物。

通り沿いには旧家が多くあり、古めかしい家・屋敷がちらほら。これは、昔の長屋門をかたどったしゃれた建物。 大きな庭を持つ農家が目立ちます。

大きな庭を持つ農家が目立ちます。 京葉道路にぶつかって、用水(跡)はそのまま向かい側・斜めに進みます。

京葉道路にぶつかって、用水(跡)はそのまま向かい側・斜めに進みます。 京葉道路と環七とに囲まれた一画。まだ現役の畑地が残っています。

京葉道路と環七とに囲まれた一画。まだ現役の畑地が残っています。 水路脇あるいは元の水路が土地化され、そこに何軒もの家が細長く並んで建っています。

水路脇あるいは元の水路が土地化され、そこに何軒もの家が細長く並んで建っています。 「環七」から来た道を望む。道の右側に整然と家が並んでいます。

「環七」から来た道を望む。道の右側に整然と家が並んでいます。 高速道路橋脚下近く。「一之江境川親水公園」の北東の外れ。かつては「仲井堀」と交差していました。よく用いられた「サイフォン」の原理に基づく「乗越(のっこし)」か逆サイフォンの原理での「伏越(ふせこし・ふせごし)」の仕組みだった。古地図を見る限りでは、「一之江境川」の方が「乗越」でクロスしていたようですが・・・。この「境川」とは東・西一之江村の境の川というところから来ているようです。

高速道路橋脚下近く。「一之江境川親水公園」の北東の外れ。かつては「仲井堀」と交差していました。よく用いられた「サイフォン」の原理に基づく「乗越(のっこし)」か逆サイフォンの原理での「伏越(ふせこし・ふせごし)」の仕組みだった。古地図を見る限りでは、「一之江境川」の方が「乗越」でクロスしていたようですが・・・。この「境川」とは東・西一之江村の境の川というところから来ているようです。 現在は豊富な水量が勢いよく吹き出しいます。この用水は新中川開削のため、北東側と切り離されてしまいましたが、まだ新中川の対岸に水路跡が残っています。水路は葛飾区・奥戸方向(おそらく「東用水」)から伸びてきていたわけです。

現在は豊富な水量が勢いよく吹き出しいます。この用水は新中川開削のため、北東側と切り離されてしまいましたが、まだ新中川の対岸に水路跡が残っています。水路は葛飾区・奥戸方向(おそらく「東用水」)から伸びてきていたわけです。

明治13年当時の地図。右下のところで、「西」と「中」とに分かれている。中川の旧水路(広大な河川敷)で囲まれたところは、現在は「環七」が通り、周囲は葛飾区の野球場、温水プールなどのあるスポーツ施設や消防庁の災害訓練場などになっています。下方に見えるカーブした道は、葛飾区内最古の「古代の道」の一部。このあたりは、中川(古利根川)の氾濫流域のため、道は複雑に曲がっていますが、マクロ的に地図を見ると、もともと、西から東へほぼ一直線の道になっています。

明治13年当時の地図。右下のところで、「西」と「中」とに分かれている。中川の旧水路(広大な河川敷)で囲まれたところは、現在は「環七」が通り、周囲は葛飾区の野球場、温水プールなどのあるスポーツ施設や消防庁の災害訓練場などになっています。下方に見えるカーブした道は、葛飾区内最古の「古代の道」の一部。このあたりは、中川(古利根川)の氾濫流域のため、道は複雑に曲がっていますが、マクロ的に地図を見ると、もともと、西から東へほぼ一直線の道になっています。 環七と新中川にはさまれ、この道沿いにある「区立奥戸小学校」脇に設置されている説明板。

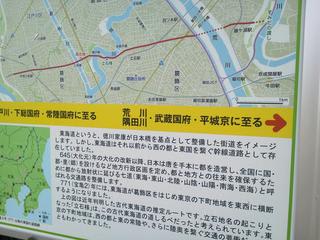

環七と新中川にはさまれ、この道沿いにある「区立奥戸小学校」脇に設置されている説明板。 「古代東海道」(武蔵の国府―府中市―・平城京―奈良市―~下総の国府―国府台―、常陸の国府)の跡。大化の改新以後、国内の道路整備の一環として、宝亀2(西暦771)年に制定された道路だという。現在も隅田川・東武線鐘淵駅付近から、葛飾区内を東西に貫く道として江戸川・京成小岩駅付近まで、その跡をたどることができます。

「古代東海道」(武蔵の国府―府中市―・平城京―奈良市―~下総の国府―国府台―、常陸の国府)の跡。大化の改新以後、国内の道路整備の一環として、宝亀2(西暦771)年に制定された道路だという。現在も隅田川・東武線鐘淵駅付近から、葛飾区内を東西に貫く道として江戸川・京成小岩駅付近まで、その跡をたどることができます。 新中川。このあたりで「西」と「中」に分岐していたようです。

新中川。このあたりで「西」と「中」に分岐していたようです。 新中川方向を望む。

新中川方向を望む。 車の往来の激しい「環七」の一本東側の道。広い道ですが、住宅や営業所、お寺などのある静かな道になっています。

車の往来の激しい「環七」の一本東側の道。広い道ですが、住宅や営業所、お寺などのある静かな道になっています。 環七との合流近く。水路だった面影はありません。

環七との合流近く。水路だった面影はありません。 「環七」に突き当たり、その角地にある思いがけず広くて整った広場。

「環七」に突き当たり、その角地にある思いがけず広くて整った広場。 そこから振り返って来た道を望む。

そこから振り返って来た道を望む。 「環七」と蔵前橋通りとの交差点「総武陸橋下」。元々の水路は斜め左から右上に続いていました。

「環七」と蔵前橋通りとの交差点「総武陸橋下」。元々の水路は斜め左から右上に続いていました。 斜めに渡ったところ。水路跡はそのままJR総武線の方向へ。「案内板」にはこのまままっすぐ行くと「都立小岩高校」へ700㍍で着くかのような表示。

斜めに渡ったところ。水路跡はそのままJR総武線の方向へ。「案内板」にはこのまままっすぐ行くと「都立小岩高校」へ700㍍で着くかのような表示。 ところがここで行き止まり。さて線路の向こうに行くのは・・・。

ところがここで行き止まり。さて線路の向こうに行くのは・・・。 菅原橋。横切るのは「元佐倉道・旧千葉街道」。水路はまだまだ南東に進み、「一之江」方向へ。

菅原橋。横切るのは「元佐倉道・旧千葉街道」。水路はまだまだ南東に進み、「一之江」方向へ。 菅原橋近くの「小松川境川親水公園」入り口付近。水しぶきを上げて勢いよく流れ落ちていました。「小松川境川」は、東西・小松川村の境に流れる川だったようです。ちなみに「一之江境川」は、東西・一之江村の境となった流れ。

菅原橋近くの「小松川境川親水公園」入り口付近。水しぶきを上げて勢いよく流れ落ちていました。「小松川境川」は、東西・小松川村の境に流れる川だったようです。ちなみに「一之江境川」は、東西・一之江村の境となった流れ。 せせらぎ公園風。よく整備された親水公園になっています。ここからほぼ南方向に。平和橋通り、旧千葉街道、京葉道路、首都高・小松川線などを通り抜けて延々、中川・荒川まで、親しみやすくすてきな緑道になっています。

せせらぎ公園風。よく整備された親水公園になっています。ここからほぼ南方向に。平和橋通り、旧千葉街道、京葉道路、首都高・小松川線などを通り抜けて延々、中川・荒川まで、親しみやすくすてきな緑道になっています。 案内図。

案内図。