100の100倍が10,000

10,000の10,000倍が1億

音にしてしまえばあっという間に過ぎ去る一億と言う言葉だが

想像できる数字を何倍かすることで具体的なイメージを浮かべてみると

その数の大きさは気の遠くなりそうな話だ

そういえば碁でも使われる「劫」と言う言葉は

インドからの来た時間の大きさを表す単位で

うっすら覚えている記憶をたどれば1キロメートル立法の

大きな石の上に100年に一度天女が空から降りてきて座って

その座った結果石が欠けていって無くなるのが一劫だとか

つまりとんでもない時間ということ

ニール・シュービン 吉田三知世訳 早川書房

久しぶりに借りるのではなく購入したこの書籍は

このとんでもなく長い時間で起きたことの

現在人間が理解していることの解説と

それぞれの分野で偉大な足跡を残した科学者の紹介

何億年という時間の経過があれば

生命の誕生や進化

そういうことは起きたかもしれない

と素直に納得できそうだが

それでもビッグバンから水素・ヘリウムが生まれそのうちに酸素・炭素も

でき、いわるゆ空気の存在と他の化合物の存在の可能性は高まったとか

こうして噛み砕いて説明されると、そもそもの地球の存在自体がとても

神秘的なことに思えてくる

地球は元々はひとかたまりの大陸だたのが

分かれてプレートが移動する

そんな今では普通に紹介される理論が

実は新しいものであるといったことは意外だった

人間や動物、植物の進化は体を構成するタンパク質や遺伝子だけでなく

それらのもととなる原子すらも宇宙の歴史を含んでいる

まるで偶然のように思えても物質や生命があるということは

とてつもなく宇宙の歴史を表しているのだと再確認

今回の夏季休暇、天気がスッキリしない曇天や雨続きで

何処に行く気にもなれなかったが

それでも人並みに一日くらいはと出かけたのが

宗次ホール

しかし、会場に向かう間も天候に合わせたのか

眠たいことしきり

目は覚めて普通の生活はしているのだがどこか夢の中の

できごとのような気がしてならない

名古屋に向かう電車の中で読んだ三島由紀夫の金閣寺も

なんだか夢の中の出来事のよう

JRはいつになく混んでいた

名古屋発はそれなりに混んだりするが豊橋から

こんなに混んだ東海道線を経験したことがない

座る席がないどころか、立ってる人も他の人と触れてしまいそうで

おやすみ最後の土曜日は自分と同じように

どこかに出かけようとしたのだろうか

さて宗次ホール

開場前に行列

「本日のチケットは完売しました」の張り紙が見える

自分は3日ほど前に予約しておいたので購入はできたが

当日券狙いは危なかった

しかし、何故こんなに混んでいたのだろう?

フォーレはそんなに人気作曲家とはいえないのに

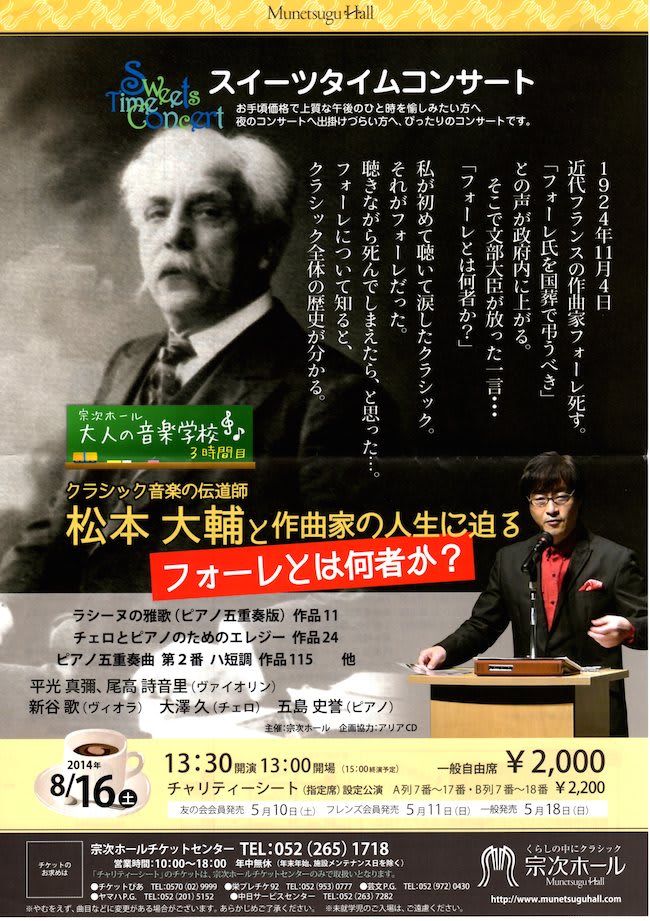

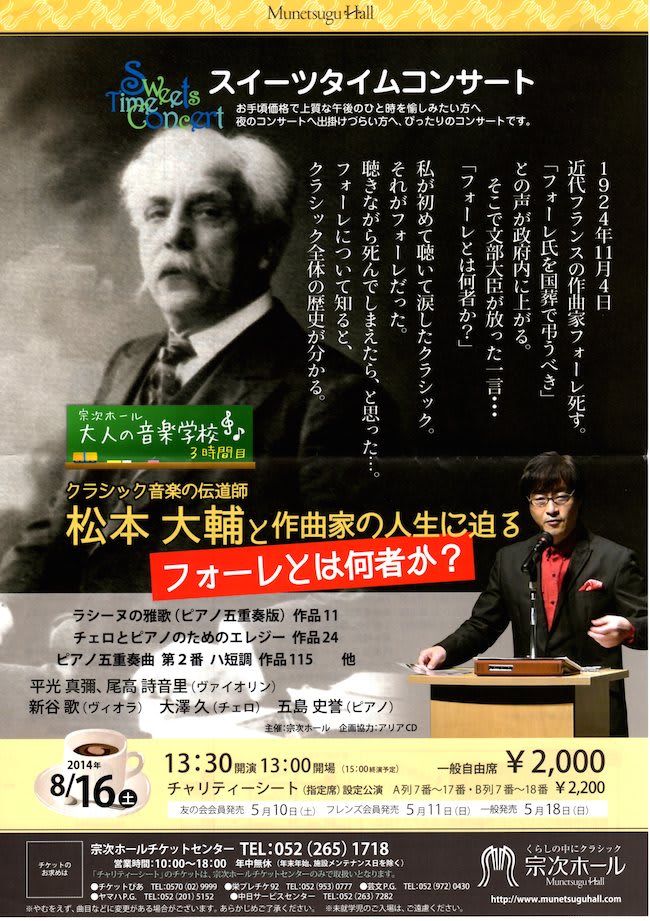

この日のテーマはフォーレ

「フォーレとは何者か?」題して彼の一生を曲を混じえながら紹介していく

ラシーヌの雅歌(ピアノ5重奏版)

子守唄(ヴァイオリンとピアノ)

エレジー(チェロとヴァイオリン)

レクイエムから「ピエ・イェス」

後半がピアノ五重奏曲第2番ハ短調 作品115

本当はピアノ5重奏でも1番のほうが聴きたかった

品のいい、フォーレらしい和声で全ての楽章が心地よい

しかし2番は、CDで聴いてもどこかはっきりしない印象

電車の中から眠くて仕方なかったが

なんということ、開場でも結局眠気は抜けず

最初から最後までなんかぼんやりと夢の中での出来事のよう

ひたすら眠い、

ただ時折

フォーレはヴィオラの音色が少なんだろうな

美味しいところをヴィオラに任せたりして

レクイエムは解説者が好きな「ピエ・イェス」より

自分は「楽園にて」のほうが好きだな

そんなことを思いながら聴いていた

とろで皮肉なことなのだが

こうして宗次ホールで気楽に手軽な費用で

生の音楽を聴くことができるのはありがたいのだが

その演奏力、解釈力、説得力というものが

以前聴いた超一流と言われる人々の演奏とはかなり違う

ということが明らかになってしまった

今までは名演奏家の演奏を聴いてもなるほど

と思うくらいだったが

若いまだ成長しきっていない未熟な(?)演奏家のそれを聞くと

いかに名演奏家と言われる人々の演奏が素晴らしかったのかが分かる

曲が自分のものになっているとかなっていない

とかのレベルではなくて

才能の違いというものは残酷なくらい明らかに存在する

そんなことをまたもや感じた一日だった

何処に行く気にもなれなかったが

それでも人並みに一日くらいはと出かけたのが

宗次ホール

しかし、会場に向かう間も天候に合わせたのか

眠たいことしきり

目は覚めて普通の生活はしているのだがどこか夢の中の

できごとのような気がしてならない

名古屋に向かう電車の中で読んだ三島由紀夫の金閣寺も

なんだか夢の中の出来事のよう

JRはいつになく混んでいた

名古屋発はそれなりに混んだりするが豊橋から

こんなに混んだ東海道線を経験したことがない

座る席がないどころか、立ってる人も他の人と触れてしまいそうで

おやすみ最後の土曜日は自分と同じように

どこかに出かけようとしたのだろうか

さて宗次ホール

開場前に行列

「本日のチケットは完売しました」の張り紙が見える

自分は3日ほど前に予約しておいたので購入はできたが

当日券狙いは危なかった

しかし、何故こんなに混んでいたのだろう?

フォーレはそんなに人気作曲家とはいえないのに

この日のテーマはフォーレ

「フォーレとは何者か?」題して彼の一生を曲を混じえながら紹介していく

ラシーヌの雅歌(ピアノ5重奏版)

子守唄(ヴァイオリンとピアノ)

エレジー(チェロとヴァイオリン)

レクイエムから「ピエ・イェス」

後半がピアノ五重奏曲第2番ハ短調 作品115

本当はピアノ5重奏でも1番のほうが聴きたかった

品のいい、フォーレらしい和声で全ての楽章が心地よい

しかし2番は、CDで聴いてもどこかはっきりしない印象

電車の中から眠くて仕方なかったが

なんということ、開場でも結局眠気は抜けず

最初から最後までなんかぼんやりと夢の中での出来事のよう

ひたすら眠い、

ただ時折

フォーレはヴィオラの音色が少なんだろうな

美味しいところをヴィオラに任せたりして

レクイエムは解説者が好きな「ピエ・イェス」より

自分は「楽園にて」のほうが好きだな

そんなことを思いながら聴いていた

とろで皮肉なことなのだが

こうして宗次ホールで気楽に手軽な費用で

生の音楽を聴くことができるのはありがたいのだが

その演奏力、解釈力、説得力というものが

以前聴いた超一流と言われる人々の演奏とはかなり違う

ということが明らかになってしまった

今までは名演奏家の演奏を聴いてもなるほど

と思うくらいだったが

若いまだ成長しきっていない未熟な(?)演奏家のそれを聞くと

いかに名演奏家と言われる人々の演奏が素晴らしかったのかが分かる

曲が自分のものになっているとかなっていない

とかのレベルではなくて

才能の違いというものは残酷なくらい明らかに存在する

そんなことをまたもや感じた一日だった

男は(と一般化してはいけないかも知れないが)

実生活の上では何も知らない事が多い

お盆の行事、準備にしたところで女性陣の段取りがあるから

何とかやっていけるだけで自分一人なら

自信持ってできないと言ってしまうだろう

施餓鬼、迎え火、盆提灯、食事、松たき、送り火、

お墓に供える花(いつもと違ってホオヅキ?)

地元の人の初盆に対する応対、、、

それにしても近くのスーパーに買い物に行くと

お盆はお正月並みの食に関する大需要期のようだ

朝の早い時間から駐車場がいっぱいで遠いところしか空いていない

帰省する人が多くてその際ごちそうを気張るためか

それともお盆自体で消費するものが多いのか

今日はお盆の最終日

お墓には近所の人たちが多くお参りに来ていた

近くでも普段は顔を合わせない人と挨拶したりしたが

なるほど、どういう意味があるかどうかは知らないが

お盆の行事というもは間接的に良いモノかもしれない

思ったりした

先祖をきっかけとして今生きている人たちの交流が

久しぶりに可能になったり、少し他人の幸せをお願いしたり

地域の人との交流ができたり、、

しかし、いつのもまにかお盆休みは遊ぶための休暇になりつつある

それはそれで仕方ないが、ご先祖のお墓参りみたいなことも

その間接的な効果のためになかなか必要なことと思えてくる

もっとも若いうちはそんな風に考えられなかったが、、、

実生活の上では何も知らない事が多い

お盆の行事、準備にしたところで女性陣の段取りがあるから

何とかやっていけるだけで自分一人なら

自信持ってできないと言ってしまうだろう

施餓鬼、迎え火、盆提灯、食事、松たき、送り火、

お墓に供える花(いつもと違ってホオヅキ?)

地元の人の初盆に対する応対、、、

それにしても近くのスーパーに買い物に行くと

お盆はお正月並みの食に関する大需要期のようだ

朝の早い時間から駐車場がいっぱいで遠いところしか空いていない

帰省する人が多くてその際ごちそうを気張るためか

それともお盆自体で消費するものが多いのか

今日はお盆の最終日

お墓には近所の人たちが多くお参りに来ていた

近くでも普段は顔を合わせない人と挨拶したりしたが

なるほど、どういう意味があるかどうかは知らないが

お盆の行事というもは間接的に良いモノかもしれない

思ったりした

先祖をきっかけとして今生きている人たちの交流が

久しぶりに可能になったり、少し他人の幸せをお願いしたり

地域の人との交流ができたり、、

しかし、いつのもまにかお盆休みは遊ぶための休暇になりつつある

それはそれで仕方ないが、ご先祖のお墓参りみたいなことも

その間接的な効果のためになかなか必要なことと思えてくる

もっとも若いうちはそんな風に考えられなかったが、、、

立秋を過ぎて少しずつ日の出が遅くなっている

夏の間母につき合っての散歩の時刻が

それに合わせて遅くなっていく

昨日までの蒸し暑い気候からうって変わって

今朝はひんやりと涼しく

窓を開けて寝ていたが夜中に締めに起きた

歩き始めた頃は

まだ日の出には少し早かったが東の空は

うっすらと赤くなりかけている

雲も気のせいか高いところにあるようだ

明らかに低いところに立ちこめた重い黒い昨日までの雲とは違う

確かに秋の雰囲気

母の少し前を歩く足下には時折蝉の姿が見える

湿り気が抜けてカラカラになった体

かつて命があった事が遠い昔の事の様に思える

今はただ物質としての存在だけとしか認識できない

すれ違う車も少なくいろんな音が耳に入る

草むらには早くもコオロギやキリギリスの声、カエルの声も聞こえる

時折思い出した様にヒグラシの声が聞こえる事がある

だが朝の主役は鳥たち、忙しくチュンチュンと雀

悠然と空から眺めているのは、、何だろう

からすとは違う

羽根にいっぱいに風を受けて浮力を充分に保ちながら

空を疾走する

その空の上には月が見える

ウサギの形を認識するのはなかなか難しい

子供の頃の自由な想像力は羽ばたかない

時折、雲がかかる

遠くの山には朝霧がかかっている

稜線を残して中腹の部分は煙のような霧が立ちこめている

「あれが上から見れば雲海に見えるんだよ。雲海、雲の海とは

上手くいったものだね」

少し遅れ気味に歩く母に話しかける

歩道を邪魔する様に生える雑草は

朝露か昨日までの雨のためか水分を含んで

軽く触れたスボンを濡らす

空気が気持ちいい

高い空、ようよう明け行く空

空には月と鳥、地面には虫たち、木々には蝉

至る所に生命を感じる事ができる

それは当たり前なのだがひどく不思議な事の様に思えたりする

朝の散歩

それは健康のためだけの行為ではない

あと何日、何回、自分を生んでくれた人と

いっしょの時間を過ごす事ができるのか

その貴重な時間なのだ

当たり前の日常

その繰り返し

人には何の使命があって存在し

何を成したかは悠久の時間の中では

どうでも良い事の様にさえ思えてくる

ほぼ30分 3キロの行程

途中、蓮の葉を頂いて帰った

(ご自由に一枚おとりくださいとあった)

地域の皆さんありがとうございます

一枚いただきいました

夏の間母につき合っての散歩の時刻が

それに合わせて遅くなっていく

昨日までの蒸し暑い気候からうって変わって

今朝はひんやりと涼しく

窓を開けて寝ていたが夜中に締めに起きた

歩き始めた頃は

まだ日の出には少し早かったが東の空は

うっすらと赤くなりかけている

雲も気のせいか高いところにあるようだ

明らかに低いところに立ちこめた重い黒い昨日までの雲とは違う

確かに秋の雰囲気

母の少し前を歩く足下には時折蝉の姿が見える

湿り気が抜けてカラカラになった体

かつて命があった事が遠い昔の事の様に思える

今はただ物質としての存在だけとしか認識できない

すれ違う車も少なくいろんな音が耳に入る

草むらには早くもコオロギやキリギリスの声、カエルの声も聞こえる

時折思い出した様にヒグラシの声が聞こえる事がある

だが朝の主役は鳥たち、忙しくチュンチュンと雀

悠然と空から眺めているのは、、何だろう

からすとは違う

羽根にいっぱいに風を受けて浮力を充分に保ちながら

空を疾走する

その空の上には月が見える

ウサギの形を認識するのはなかなか難しい

子供の頃の自由な想像力は羽ばたかない

時折、雲がかかる

遠くの山には朝霧がかかっている

稜線を残して中腹の部分は煙のような霧が立ちこめている

「あれが上から見れば雲海に見えるんだよ。雲海、雲の海とは

上手くいったものだね」

少し遅れ気味に歩く母に話しかける

歩道を邪魔する様に生える雑草は

朝露か昨日までの雨のためか水分を含んで

軽く触れたスボンを濡らす

空気が気持ちいい

高い空、ようよう明け行く空

空には月と鳥、地面には虫たち、木々には蝉

至る所に生命を感じる事ができる

それは当たり前なのだがひどく不思議な事の様に思えたりする

朝の散歩

それは健康のためだけの行為ではない

あと何日、何回、自分を生んでくれた人と

いっしょの時間を過ごす事ができるのか

その貴重な時間なのだ

当たり前の日常

その繰り返し

人には何の使命があって存在し

何を成したかは悠久の時間の中では

どうでも良い事の様にさえ思えてくる

ほぼ30分 3キロの行程

途中、蓮の葉を頂いて帰った

(ご自由に一枚おとりくださいとあった)

地域の皆さんありがとうございます

一枚いただきいました

サッカーの世界では野球の様に一人の選手が一つのチームに

ずっと居続ける事は少ない

たまにMRチーム名のような存在がいるにはいるが

大概は数年でチームを変わってしまう

(日本ではチームを変わる事にまだ抵抗感のある人が多い)

旬の時期の短いサッカー選手はより条件のよいクラブに移籍する

という事もあるが、チームの方も選手を替えていく事には

なにがしかの意味があるのではないか

サッカーはチームプレー

そのプレー自体が皆共通の認識の基に半ば自動的になされると

成熟したチームと言われる

確かに成熟したチームは強い あうんの呼吸でいろんなプレーが連続する

しかし、この成熟も慣れてくると少しづつ弛みが生じる可能性がある

いつもこうだからこのくらいで、、、

その先の結果が読めるから、無駄な事はしない

そしてそのちょっとの横着さが徐々にチームのバランスを崩していく

また同じ仲間でプレーしているとは言っても選手は公平に歳をとる

歳をとるとスプリント系のプレーに少しづつズレが発生する

少し前までは何々できたのに、間に合ったのに、、、

一つのチームを強いままで継続させるのには絶えず刺激が必要

成熟以上の効果的な刺激が

どのチームも、あるシーズン上手くいったとしても必ずと言っていいほど

新しい力を、刺激を補充する

それは常に惰性を排除するためで

チーム内の緊張感を高める事にもつながる

(商業的な要素から補強を行うと失敗する)

そして新しい力はどんな組み合わせになるか?

その可能性をあれこれ想像する事は、プレシーズンの大いなる楽しみ

本当にサッカーは一歩間違えるとマンネリに陥りやすいスポーツ

成熟という言葉は上手くいっているとき

上手くいかなくなるとマンネリと言われる

ワザと不安な要素を残してチームづくりをする

これは案外現実的かもしれないと思ったりする

完璧な選手ばかりをそろえると一人一人がサボる可能性がある

だからどこか不安な要素を造れば皆がそこを気にして

より集中してプレーする様になる

もっとも不安要素と言っても随分高いレベルでの話だが

選手自体も慣れっこになった事を毎回続けるよりも

新しい事をする方が楽しいと思ったりする

だから自分自身のプレーのためにも移籍には積極的になる

と勝手に想像してみたが、実際のところはどうなんだろう?

ずっと居続ける事は少ない

たまにMRチーム名のような存在がいるにはいるが

大概は数年でチームを変わってしまう

(日本ではチームを変わる事にまだ抵抗感のある人が多い)

旬の時期の短いサッカー選手はより条件のよいクラブに移籍する

という事もあるが、チームの方も選手を替えていく事には

なにがしかの意味があるのではないか

サッカーはチームプレー

そのプレー自体が皆共通の認識の基に半ば自動的になされると

成熟したチームと言われる

確かに成熟したチームは強い あうんの呼吸でいろんなプレーが連続する

しかし、この成熟も慣れてくると少しづつ弛みが生じる可能性がある

いつもこうだからこのくらいで、、、

その先の結果が読めるから、無駄な事はしない

そしてそのちょっとの横着さが徐々にチームのバランスを崩していく

また同じ仲間でプレーしているとは言っても選手は公平に歳をとる

歳をとるとスプリント系のプレーに少しづつズレが発生する

少し前までは何々できたのに、間に合ったのに、、、

一つのチームを強いままで継続させるのには絶えず刺激が必要

成熟以上の効果的な刺激が

どのチームも、あるシーズン上手くいったとしても必ずと言っていいほど

新しい力を、刺激を補充する

それは常に惰性を排除するためで

チーム内の緊張感を高める事にもつながる

(商業的な要素から補強を行うと失敗する)

そして新しい力はどんな組み合わせになるか?

その可能性をあれこれ想像する事は、プレシーズンの大いなる楽しみ

本当にサッカーは一歩間違えるとマンネリに陥りやすいスポーツ

成熟という言葉は上手くいっているとき

上手くいかなくなるとマンネリと言われる

ワザと不安な要素を残してチームづくりをする

これは案外現実的かもしれないと思ったりする

完璧な選手ばかりをそろえると一人一人がサボる可能性がある

だからどこか不安な要素を造れば皆がそこを気にして

より集中してプレーする様になる

もっとも不安要素と言っても随分高いレベルでの話だが

選手自体も慣れっこになった事を毎回続けるよりも

新しい事をする方が楽しいと思ったりする

だから自分自身のプレーのためにも移籍には積極的になる

と勝手に想像してみたが、実際のところはどうなんだろう?

節約を心がけてもっぱら図書館で本を借りて読んでいるが

そればかりだと少しストレスが貯まりそうになる

図書館で借りればお金はかからないが、読みたい本というよりは

読んでも我慢できるかというような本の選び方になってしまう

お盆用に借りた本はダン・ブラウンの「ロスト・シンボル」の上下

一応一気に読んだが、それ程面白くはなかった

今回はフリーメーソンが取り上げられているがダヴィンチコードのような丁寧な

作りとは違って、映画的な場面展開は上手いとは思うが、どこか感動しない

ということで、少し不満が残ったので今日は久々本屋に寄って2冊購入

本屋には結構長い時間でもいられる

あれにしようか、これにしようか、こんな本があるのか、

これはチェックを入れとかなければ、

そんな事を思いながら書棚を行ったり来たり

今日は三島由紀夫の「金閣寺」

数ヶ月前のBSデ瀬戸内寂聴さんが絶賛したから読んでみようと言う気になった

実は三島由紀夫は文章も上手いし賢いとは思うけど

人工的、作り物風で実感が伴わないので苦手なのだが

今回は大好きな京都のことも書いてあるし、少しばかり

作り物の完璧な世界を味わってみようか

といったところ

もう一冊はハードカバーで

「あなたのなかの宇宙」ニール・シュービン著 早川書房

勢いで購入したがどんな内容かは見当がつかない

一頃のニューサイエンス風の本なのか

広範囲の知識に溢れた本なのか

でも何か面白そうと何かが騒ぐ

まずはどちらから始めようか

しかし、最近は物忘れがひどいから

読みかけから再スタートするときは

前の部分を思い出すのに苦労する

(本当は、思い出せなくても無視して読んだりする)

困ったものだ

そればかりだと少しストレスが貯まりそうになる

図書館で借りればお金はかからないが、読みたい本というよりは

読んでも我慢できるかというような本の選び方になってしまう

お盆用に借りた本はダン・ブラウンの「ロスト・シンボル」の上下

一応一気に読んだが、それ程面白くはなかった

今回はフリーメーソンが取り上げられているがダヴィンチコードのような丁寧な

作りとは違って、映画的な場面展開は上手いとは思うが、どこか感動しない

ということで、少し不満が残ったので今日は久々本屋に寄って2冊購入

本屋には結構長い時間でもいられる

あれにしようか、これにしようか、こんな本があるのか、

これはチェックを入れとかなければ、

そんな事を思いながら書棚を行ったり来たり

今日は三島由紀夫の「金閣寺」

数ヶ月前のBSデ瀬戸内寂聴さんが絶賛したから読んでみようと言う気になった

実は三島由紀夫は文章も上手いし賢いとは思うけど

人工的、作り物風で実感が伴わないので苦手なのだが

今回は大好きな京都のことも書いてあるし、少しばかり

作り物の完璧な世界を味わってみようか

といったところ

もう一冊はハードカバーで

「あなたのなかの宇宙」ニール・シュービン著 早川書房

勢いで購入したがどんな内容かは見当がつかない

一頃のニューサイエンス風の本なのか

広範囲の知識に溢れた本なのか

でも何か面白そうと何かが騒ぐ

まずはどちらから始めようか

しかし、最近は物忘れがひどいから

読みかけから再スタートするときは

前の部分を思い出すのに苦労する

(本当は、思い出せなくても無視して読んだりする)

困ったものだ

スイスのバーゼル移籍後、途中からの出場2試合目で得点

なかなか良い得点だった

何よりも出会い頭の一発ではなくて

狙った(仕掛けた)形ワンツーで得点できた事が良かった

偶然ではない面が多いので、これからも点をとれそうな期待をもたせる

確かにすばしっこいプレーは

身体の大きくて重く、それだけに機敏な動きを苦手とする

ヨーロッパ系の選手には効果的かもしれない

最初のドリブルしかけ、タイムアップ寸前のイエローカードを

誘ったプレーも俊敏さが相手には捕まえにくくなっていた

スイスはレベルが高すぎないし、低すぎないかは

実際のところ分からない

チャンピオンズリーグで闘えばバーゼルがどのくらいのチームかは

分かるが、スイスリーグで当たるのは少しもの足りないかもしれない

しかし、案外柿谷にとっては良い選択だったかもしれない

と思うのは案外自由にできていそうだから

日本のチームよりも自分の特徴が出せているのではないか

U17の頃のサッカーが楽しくて仕方ないみたいな

のびのびとしたプレーがここではできるのではないか

とさえ思う

伸び伸びやった上での野生のようなもの

そして実戦で得た知恵とか役立つ技術

こうしたものが上手く行けば商業的にも電通が安心して

柿谷をプッシュできるだろう

自分が期待するのはとにかく柔らかなボール扱い

タイミングのとりにくいシュートとパス

そして真面目に走ると速い走力

これらは本当に魅力的だと思う

まだまだ香川の安定したミスお少ない献身的なプレート比較すると

荒削りだが伸びしろが年齢の割に高そうなので

期待したい

なかなか良い得点だった

何よりも出会い頭の一発ではなくて

狙った(仕掛けた)形ワンツーで得点できた事が良かった

偶然ではない面が多いので、これからも点をとれそうな期待をもたせる

確かにすばしっこいプレーは

身体の大きくて重く、それだけに機敏な動きを苦手とする

ヨーロッパ系の選手には効果的かもしれない

最初のドリブルしかけ、タイムアップ寸前のイエローカードを

誘ったプレーも俊敏さが相手には捕まえにくくなっていた

スイスはレベルが高すぎないし、低すぎないかは

実際のところ分からない

チャンピオンズリーグで闘えばバーゼルがどのくらいのチームかは

分かるが、スイスリーグで当たるのは少しもの足りないかもしれない

しかし、案外柿谷にとっては良い選択だったかもしれない

と思うのは案外自由にできていそうだから

日本のチームよりも自分の特徴が出せているのではないか

U17の頃のサッカーが楽しくて仕方ないみたいな

のびのびとしたプレーがここではできるのではないか

とさえ思う

伸び伸びやった上での野生のようなもの

そして実戦で得た知恵とか役立つ技術

こうしたものが上手く行けば商業的にも電通が安心して

柿谷をプッシュできるだろう

自分が期待するのはとにかく柔らかなボール扱い

タイミングのとりにくいシュートとパス

そして真面目に走ると速い走力

これらは本当に魅力的だと思う

まだまだ香川の安定したミスお少ない献身的なプレート比較すると

荒削りだが伸びしろが年齢の割に高そうなので

期待したい

サッカーはバスケットの様に点がたくさん入るゲームではない

よく入ったところで両チームで5点どまりぐらい

全然入らずに0-0なんて事も珍しくない

その0-0がゲームとして面白くないか

と言えば必ずしもそうとは言えず、得点がやたらと入る

大味な試合よりも面白く感じる事がある

いずれにせよサッカーではそんなに点が入らない

そのサッカーでシーズンを通して19点(2試合に1点の割合)を

記録するような選手は、それがどんな入れ方、チーム状況であったとしても

やはり特殊な才能の持ち主と言わざるをえない

今降格争いに突入しているチームには

得点する才能を持った選手がいない

名古屋はケネディーが怪我で出遅れているし

玉田はムラがある、永井は良いところまで行っても最後でミスる

セレッソも南野は積極的だがフィニッシュの正確さに欠ける

杉本も肝心なところで雑

徳島はそもそもあるレベルの点取り屋がいない

大宮も似たようなもの

つまり、点を取れないチームは上位には行けない

負けなければ、失点しなければ良いかと言えばそうではない

引き分けは勝ち点1、引き分けの連続は降格につながる

点が取れないのはチームが悪いから

守備が悪くて攻める時間がないからという可能性もあるが

日本においてはそれよりもやはり選手の得点能力不足

と言えるのではないか

本当にこの国はFWが育たない国だ

釜本だけが素晴らしい数字を残しているが

今のサッカーで同じような得点数をあげられるかはおおいに疑問

しかし、傑出した選手であった事には間違いない

何故FWが育たないか

よく言われる様に国民性があるのかもしれない

多くの点取り屋がもつ奇妙な性格を日本社会はあまり受け入れない

言われた事を忠実に実行する選手、皆と力を合わせて闘う選手が

良い選手と評価される

とにかく頑張っている姿が美しいし、美徳とされる

(残業をしている姿を、良しとする社会と似ている)

しかし、もっとドライに考えれば評価は

その持ち分の仕事においてだけで測られても良いのではないか

FWなら得点数とか

話は変わって、小学生の低学年、初めてサッカーをする子たちのゲームは

非常に興味深い

容易に想像できる様に彼らはボールの周りにみんな集まる

どちらに攻めるかどうかも分からないで、とにかく目の前のボールを蹴る

あるとき一人が攻めるべき方向にドリブルをし始めたとする

だがそのドリブルを邪魔するのは相手側の選手ではなく

味方の選手で、自分がドリブルをしたいという強烈な思いに駆られて

味方のボールをとってしまう

味方が味方の邪魔をする

低学年ではしょっちゅう見られるシーン

しかし、この光景が一概に悪いとは言えない

低学年の子の頭はチンチンになって、それこそ夢中になって

(背も低いし視野が狭いので)ボール以外は何も見えない

しかし、そのチンチンになった心のなんと楽しい事

長くは続かないにしても子供の集中力は馬鹿にできない

ゲームが終わった後子供たちの心に残るのは

何かしら夢中になったという実感とその充実感

全部が全部ではないがこの子供たちに

まず守りをしようとする子は少ない

時に失点ばかりするので時に後ろで守りをしようと

発想する子もでてくるが、ほとんどが点を取りたい方に行く

その子供たちがいつの間にか、本能的な(?)点を取りたい

という欲望、熱を失って(失わされて)上手いけれど恐くない選手に

仕立て上げられる

そこの部分がFWを育成できない事につながっているのではないか

なら具体的にどうするか?

本当はこれを日本中で考えていかなくてはならないのではないか

JFAが育成の大きな目標としてFWを育てる

それはジュニア、ユースを含めての長期計画で

そのためには指導者は我慢が必要かもしれない

得点する能力のある選手はきっとどこか変わっているから

しかし、そう言った選手を育て上げる事ができたら

ホント楽しいと思えるのだが、、、

よく入ったところで両チームで5点どまりぐらい

全然入らずに0-0なんて事も珍しくない

その0-0がゲームとして面白くないか

と言えば必ずしもそうとは言えず、得点がやたらと入る

大味な試合よりも面白く感じる事がある

いずれにせよサッカーではそんなに点が入らない

そのサッカーでシーズンを通して19点(2試合に1点の割合)を

記録するような選手は、それがどんな入れ方、チーム状況であったとしても

やはり特殊な才能の持ち主と言わざるをえない

今降格争いに突入しているチームには

得点する才能を持った選手がいない

名古屋はケネディーが怪我で出遅れているし

玉田はムラがある、永井は良いところまで行っても最後でミスる

セレッソも南野は積極的だがフィニッシュの正確さに欠ける

杉本も肝心なところで雑

徳島はそもそもあるレベルの点取り屋がいない

大宮も似たようなもの

つまり、点を取れないチームは上位には行けない

負けなければ、失点しなければ良いかと言えばそうではない

引き分けは勝ち点1、引き分けの連続は降格につながる

点が取れないのはチームが悪いから

守備が悪くて攻める時間がないからという可能性もあるが

日本においてはそれよりもやはり選手の得点能力不足

と言えるのではないか

本当にこの国はFWが育たない国だ

釜本だけが素晴らしい数字を残しているが

今のサッカーで同じような得点数をあげられるかはおおいに疑問

しかし、傑出した選手であった事には間違いない

何故FWが育たないか

よく言われる様に国民性があるのかもしれない

多くの点取り屋がもつ奇妙な性格を日本社会はあまり受け入れない

言われた事を忠実に実行する選手、皆と力を合わせて闘う選手が

良い選手と評価される

とにかく頑張っている姿が美しいし、美徳とされる

(残業をしている姿を、良しとする社会と似ている)

しかし、もっとドライに考えれば評価は

その持ち分の仕事においてだけで測られても良いのではないか

FWなら得点数とか

話は変わって、小学生の低学年、初めてサッカーをする子たちのゲームは

非常に興味深い

容易に想像できる様に彼らはボールの周りにみんな集まる

どちらに攻めるかどうかも分からないで、とにかく目の前のボールを蹴る

あるとき一人が攻めるべき方向にドリブルをし始めたとする

だがそのドリブルを邪魔するのは相手側の選手ではなく

味方の選手で、自分がドリブルをしたいという強烈な思いに駆られて

味方のボールをとってしまう

味方が味方の邪魔をする

低学年ではしょっちゅう見られるシーン

しかし、この光景が一概に悪いとは言えない

低学年の子の頭はチンチンになって、それこそ夢中になって

(背も低いし視野が狭いので)ボール以外は何も見えない

しかし、そのチンチンになった心のなんと楽しい事

長くは続かないにしても子供の集中力は馬鹿にできない

ゲームが終わった後子供たちの心に残るのは

何かしら夢中になったという実感とその充実感

全部が全部ではないがこの子供たちに

まず守りをしようとする子は少ない

時に失点ばかりするので時に後ろで守りをしようと

発想する子もでてくるが、ほとんどが点を取りたい方に行く

その子供たちがいつの間にか、本能的な(?)点を取りたい

という欲望、熱を失って(失わされて)上手いけれど恐くない選手に

仕立て上げられる

そこの部分がFWを育成できない事につながっているのではないか

なら具体的にどうするか?

本当はこれを日本中で考えていかなくてはならないのではないか

JFAが育成の大きな目標としてFWを育てる

それはジュニア、ユースを含めての長期計画で

そのためには指導者は我慢が必要かもしれない

得点する能力のある選手はきっとどこか変わっているから

しかし、そう言った選手を育て上げる事ができたら

ホント楽しいと思えるのだが、、、

311の大震災以降様々な記録が

あっさり抜かれている様に感じる

地震の規模、大雨の量(ゲリラ降雨)、大雪、最高気温、竜巻、季節外れのひょう

そして台風

人間の今まで経験上からすれば考えられない事柄、想定外

その想定外を予想して(何を基準に?)安全基準を作り上げたが

やはり想定外は想定外

人間の想像を超えていることが多過ぎて

人間が想定すること自体がそれ程妥当性のある事では

ない様にさえ思えてくる

こんな状態で原発の安全性を審査したところで

それが頼りになるかどうかは実は分からないのではないか?

また福島原発事故が起きた時の国民、住民、メディアの

原発に対する知識の無さは本当に情けないものだったが

これが今現在クリアされているとは思わない

つまり、原発事故の内容、現状を専門家が説明しても

分からないということ

それは住民たち、国民がどう対応していいか分からない事を

示している

リスクは物理的なリスクだけじゃない

人間リスク、誰かにお任せの責任がどこにあるのか

分からないシステムのなかで、物事が上手く進んでいくのか

避難経路にしたって実際はお粗末なものという報告もある

道は一本だけ、30分以内に避難できないとか

避難勧告をどうやって全員に知らせるのかとか

そうしたものが完全にできて安全が少し確保されたと言えそう

しかし、先ほどの想定外を考えると

やっぱり自然はどんなに人間が考えても

想定外の事を起こしてしまうような気がする

想定内に治まるという仮定自体がが

そもそも不遜な気がしてならないのは少し不安症名だけで、

決して非科学的な考え方ではないと思うのだが、、、

あっさり抜かれている様に感じる

地震の規模、大雨の量(ゲリラ降雨)、大雪、最高気温、竜巻、季節外れのひょう

そして台風

人間の今まで経験上からすれば考えられない事柄、想定外

その想定外を予想して(何を基準に?)安全基準を作り上げたが

やはり想定外は想定外

人間の想像を超えていることが多過ぎて

人間が想定すること自体がそれ程妥当性のある事では

ない様にさえ思えてくる

こんな状態で原発の安全性を審査したところで

それが頼りになるかどうかは実は分からないのではないか?

また福島原発事故が起きた時の国民、住民、メディアの

原発に対する知識の無さは本当に情けないものだったが

これが今現在クリアされているとは思わない

つまり、原発事故の内容、現状を専門家が説明しても

分からないということ

それは住民たち、国民がどう対応していいか分からない事を

示している

リスクは物理的なリスクだけじゃない

人間リスク、誰かにお任せの責任がどこにあるのか

分からないシステムのなかで、物事が上手く進んでいくのか

避難経路にしたって実際はお粗末なものという報告もある

道は一本だけ、30分以内に避難できないとか

避難勧告をどうやって全員に知らせるのかとか

そうしたものが完全にできて安全が少し確保されたと言えそう

しかし、先ほどの想定外を考えると

やっぱり自然はどんなに人間が考えても

想定外の事を起こしてしまうような気がする

想定内に治まるという仮定自体がが

そもそも不遜な気がしてならないのは少し不安症名だけで、

決して非科学的な考え方ではないと思うのだが、、、

広島記念式典のスピーチ原稿の最初の部分が

昨年のものとほとんどいっしょで

今年何かと話題のコピペではないかと

批判されているらしい

しかし、そもそも安倍首相のこうした

公の場所で発表する文章、原稿が安倍首相

本人が書くものなのかがおおいに疑問だ

集団的自衛権に関する国会においての説明文も

あれだけの長い文章を書き上げるには相当の時間が

必要だし、全体を首尾一貫した内容にまとめるには

全体像をしっかり把握していなくてはできる事ではない

こうした文章は安倍首相の意向を受けた

専門の官僚(あるいはそれに準ずる人たち)が書いているに違いない

のではないか?

そんな事は実は当たり前の事なのかもしれない

アメリカのオバマ大統領の就任の際の演説も

ライターが別にいたという事だし

世界中でも多くの政治家は専門家の知恵を借りて、

一見発表者が作成した様に見えても、

実は発表者はアナウンサーの役割を果たしているだけの事かもしれない

以前にも書いたがこの事を強く感じたのは

BSフジでの討論番組で集団的自衛権についての

討論をメディア側の人間とこの法律の検討委員会の

人物で行った時のこと(彼は外務省の人間だった?)

その人物は安倍さんの説明はエモーショナルな発言に終始していた

もっと理論的には、、、うんぬんと

あらゆる反対意見意にたいしても直ぐさま反論できる様に自説を

展開していた(自分の方が安倍さんよりもこの件については詳しいというような調子で)

そしてこの時に、あの集団的自衛権の長い説明文は安倍首相の作成したものではなく

この人たち官僚たちの作成したものに違いないと確信した

最近自分の感じる不安の一つは実はこうした事に通じる

国を仕切っているのは政治家のように見えても

実はどこかの国の様に官僚なのではないかと言う点

消費税も集団的自衛権もTPPも

複雑な要素の多いこうした問題は在任期間の不安定な

政治家なんかより毎日その問題を考えている官僚たちに

主導権は握られているのではないか

問題はその官僚たちの人間性が

物事の整合性だけで判断するのではない

もっと上位の判断基準が存在する点を実体験しているか

おおいに疑問なところ

専門馬鹿の前に人間である事

それが官僚という組織の中で貫く事ができるか

これは想像以上に難しいかもしれないことは

世界の例や歴史が証明している

政治家を選ぶ事はできるが官僚を選ぶ事はできない

この意味で

日本は本当に自由主語国家なのか?

昨年のものとほとんどいっしょで

今年何かと話題のコピペではないかと

批判されているらしい

しかし、そもそも安倍首相のこうした

公の場所で発表する文章、原稿が安倍首相

本人が書くものなのかがおおいに疑問だ

集団的自衛権に関する国会においての説明文も

あれだけの長い文章を書き上げるには相当の時間が

必要だし、全体を首尾一貫した内容にまとめるには

全体像をしっかり把握していなくてはできる事ではない

こうした文章は安倍首相の意向を受けた

専門の官僚(あるいはそれに準ずる人たち)が書いているに違いない

のではないか?

そんな事は実は当たり前の事なのかもしれない

アメリカのオバマ大統領の就任の際の演説も

ライターが別にいたという事だし

世界中でも多くの政治家は専門家の知恵を借りて、

一見発表者が作成した様に見えても、

実は発表者はアナウンサーの役割を果たしているだけの事かもしれない

以前にも書いたがこの事を強く感じたのは

BSフジでの討論番組で集団的自衛権についての

討論をメディア側の人間とこの法律の検討委員会の

人物で行った時のこと(彼は外務省の人間だった?)

その人物は安倍さんの説明はエモーショナルな発言に終始していた

もっと理論的には、、、うんぬんと

あらゆる反対意見意にたいしても直ぐさま反論できる様に自説を

展開していた(自分の方が安倍さんよりもこの件については詳しいというような調子で)

そしてこの時に、あの集団的自衛権の長い説明文は安倍首相の作成したものではなく

この人たち官僚たちの作成したものに違いないと確信した

最近自分の感じる不安の一つは実はこうした事に通じる

国を仕切っているのは政治家のように見えても

実はどこかの国の様に官僚なのではないかと言う点

消費税も集団的自衛権もTPPも

複雑な要素の多いこうした問題は在任期間の不安定な

政治家なんかより毎日その問題を考えている官僚たちに

主導権は握られているのではないか

問題はその官僚たちの人間性が

物事の整合性だけで判断するのではない

もっと上位の判断基準が存在する点を実体験しているか

おおいに疑問なところ

専門馬鹿の前に人間である事

それが官僚という組織の中で貫く事ができるか

これは想像以上に難しいかもしれないことは

世界の例や歴史が証明している

政治家を選ぶ事はできるが官僚を選ぶ事はできない

この意味で

日本は本当に自由主語国家なのか?