「来年のことを言うと鬼が笑う」との言い伝えがある

確か落語のオチにもそれに関連したものがあった

ある時、悪さをした男が地獄に行くか、それとも世界に戻れるかの審判を

鬼によって審判される事になった

鬼は男に「自分を笑わせたら世界に戻す。できなかったら地獄へ送る」と伝える

そこで男は来年の話をし始めた!で話は終わる

「来年のことをいうと鬼が笑う」が人々の頭の中に広がっていた

ことを前提とする落語だ

落語の内容は忘れたが、この部分だけは「なるほど!」と覚えている

ここでも来年の話をすれば

(NHKの大河ドラマ「どうする家康」は始まったばかりだが)

来年の大河ドラマは「光る君へ」で紫式部を主人公としたドラマらしい

大河ドラマは戦国時代を扱うと視聴率が高く、幕末は下がって

その他の時代もそんなに高くないらしい

確かに「平清盛」もそれほど評判にはならなかった

「光る君へ」は一般には馴染みのない平安時代のことで視聴率が気になるが

自分的には今年の家康よりは興味がある

ここ数年の読書で、読んでおいて良かったというのが源氏物語で

全体のストーリーは権力闘争もあれば色恋もあり

その時代の行事やら決まり事も興味深い

そしてクライマックス場面で光源氏は、まるでそれまでの行いの

しっぺ返しのような運命を送ることになる(若菜上、若菜下)

そして宇治十帖のトレンディードラマのような話の展開

その作者を扱うとすれば見逃す手はない

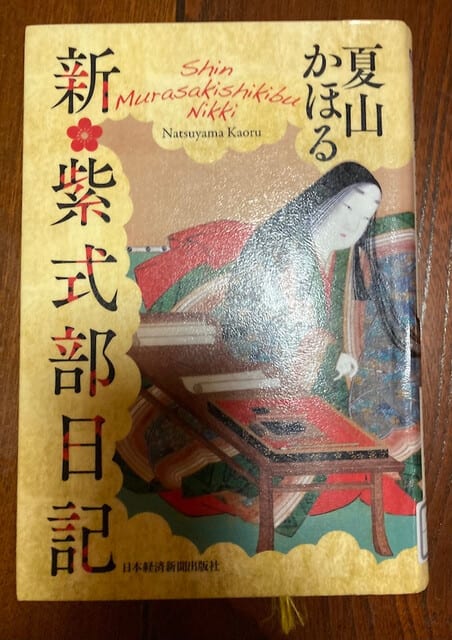

たまたま図書館でこんな本を見つけた

源氏物語を書いている時の紫式部を主人公にした物語だ

(新紫式部日記 夏山かほる著)

登場人物は紫式部、藤原道長、清少納言、藤原彰子などなど

紫式部は藤原道長の娘、彰子の教育係兼作家で

評判になりつつあった「源氏物語」は道長が天皇に接近

するための道具の扱いだ

ちなみに清少納言は藤原彰子のいとこにあたる藤原定子に仕えている

紫式部と清少納言はお互いに権力闘争の相手の娘に使えていて

それもあって紫式部は清少納言のことはよく思わなかったらしい

(この作品では敵対関係として扱われていないが

紫式部日記には清少納言は漢文の素養を自慢して

いけ好かない女性と書いてあるらしい)

ところが現実のいとこ同士、定子と彰子は仲が悪いということはなく

むしろ良好な関係であったらしい

だが定子の早すぎる死によって運命は大きく動く

つまりは藤原道長の世になるべく動く

この作品の一番の肝心な部分は、ネタバレになってしまう

といけないので明らかにしないが、いかにもフィクションぽい

この本の自分の評価は優・良・可のうちの可とした

ストーリー自体はいろんな情報提供もあってそれなりだったが

登場人物のキャラクターが弱すぎた

紫式部はあれだけ長い物語を書き続けた人物だから

相当自意識が高い女性と想像されるが

ここではあまりにも小人すぎるように思えてしまう

ドストエフスキーの作品の登場人物は

生き生きと勝手に動き出すような印象をもつが

ここでは人としての生命力が全体的に欠けている

もしかして来年の大河ドラマの原作はこれか?

と思ってしまったが、NHKのHPを見ると脚本は大石静のようだ

よく目にする名前だがどんな人かは知らない

でもよく使われる人ということは

一定のレベルは確保しているだろうから安心していても良いかも

最新の画像[もっと見る]

-

「ナチズム前夜」読書中

7日前

「ナチズム前夜」読書中

7日前

-

会う人会う人に推薦しているが、、、

2週間前

会う人会う人に推薦しているが、、、

2週間前

-

フィンランドでは「人生観の知識」という授業があるそうだ

2週間前

フィンランドでは「人生観の知識」という授業があるそうだ

2週間前

-

「すべての、白いものたちの」を読んで思い浮かべたこと

3週間前

「すべての、白いものたちの」を読んで思い浮かべたこと

3週間前

-

成功体験は大事

4週間前

成功体験は大事

4週間前

-

ドクターイエローは見たけれど

4週間前

ドクターイエローは見たけれど

4週間前

-

ドクターイエローは見たけれど

4週間前

ドクターイエローは見たけれど

4週間前

-

「赤松小三郎ともう一つの明治維新」

4週間前

「赤松小三郎ともう一つの明治維新」

4週間前

-

「赤松小三郎ともう一つの明治維新」

4週間前

「赤松小三郎ともう一つの明治維新」

4週間前

-

知らないことは、呆れるほど多い

1ヶ月前

知らないことは、呆れるほど多い

1ヶ月前