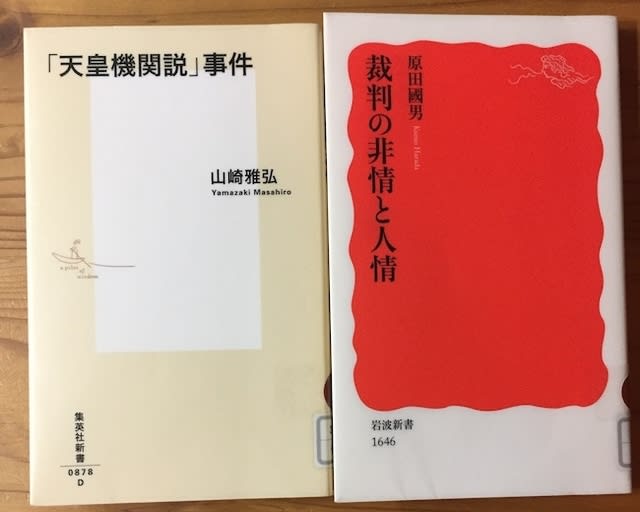

昨日、図書館に本を返しに行って、ついでに二冊借りてきた

一冊は、思わぬことから裁判というものを経験することになって

「裁判」の文字につられて手が伸びた

そしてもう一冊は、聞いたことはあるがよくわからない「天皇機関説」に関連する本

(先日読んだ奔馬にもこのことがちょっと載っていたような、、、)

まずは赤い方の本「天皇機関説」事件のほうから読み始めた

読み始めたらこれがとてつもなく面白い

じっくり読むべき種類の本かも知れないが、先へ先へと気が急かされて

さきほど、とりあえず最後のページまでいった

この本が発行されたのは2017年(今年)4月19日 で、ほとんど直近のことだが

その必然性とかこの時期発行された理由がわかる気がした(今こそ読むべき書籍)

実際、恐ろしいほど現在との類似点を感じる

途中で、いつのことか?今のことではないのか?とも感じたほどだ

歴史の教科書では「天皇機関説」という言葉は聞く

しかし、自分はその内容はほとんど知らない

ただ批判されたという事実だけは頭に残っている

しかし、こうして読んでみると「天皇機関説」は現代では当たり前にちかい

というか、現実的で諸外国にも抵抗感の無いだろう普通の考え方に思える

そして、批判されて公に無いものとされるまでは、この考え方(天皇機関説)は

すでにある程度浸透しており、そういう考え方もあるのだろうと政治家の間でも認められていた

そして昭和天皇自身もこの考え方を否定するものではなかったという事実に驚く

ところが、日本の歴史は理性の道を選ばなかった

視野の狭い、自分勝手な、感情的な、根拠のない、そして一部の人間のメンツにこだわった

勢いに流されてしまった

実はこの部分が現在の日本に近いのではないか、、と思う点だ

ネット上でよく見られるネトウヨ、感情的に相手の非を大声で叫ぶすがた

国家の歴史をよく学んでいないにもかかわらず、自分の国だけが特別にすばらしいものとして

他を認めようとしない、、そういう姿が、戦前狂ったように起き上がったこととリンクする

歴史から学ぶ、それが人の知恵というものだろうが

今のこの国はその知恵を自ら放棄しているようにさえ思える

したくもない痛い思いをして、次はそんな経験をしなくてもいいように

とした人々の共通の思いや知恵は、またもや同じような経過を辿って

ないがしろにされそうな雰囲気が漂う

すっと続く不安感は、、、消えることがない

でも気づいた人間が何かしなくてはいけないんだろうな、、