▲ナンバンギセル(南蛮煙管)

<ハマウツボ科ナンバンギセル属>

長い柄の先に俯いた様に咲く花の独特な姿を煙管(キセル)に

見立てたのが花の名の由来。

古くは「おもいぐさ(思草)」の名でよばれた。

(ここは矢羽根芒(ヤバネススキ)の下に毎年生えるが、

今年はどうしたことか、こんなに暑い日が続いているのに、異常に花をつけている)

ミョウガや芒の根元に寄り添うように生える寄生植物で、

植物の根から栄養分を吸収している。

葉緑素が無く、全体的に赤紫色で、葉も鱗片状に退化していて、

高さ15~20センチの花茎(はなぐき)が茎のように見える。

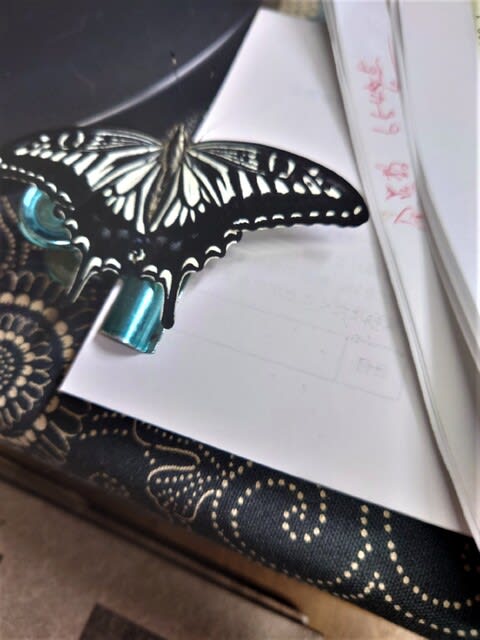

※我が家のナミアゲハのイモちゃんズの一匹の蛹から羽化まで。

身体の色が変わってきていた。

お腹の当たりが黒くなってきていた。

初めにお尻をぶるんとふったので「これから始まるぞ!」と思った。

すぐにお腹が割れて、あつという間に頭が出てきた。

翅が出てきた。

身体全体が蛹の殻から抜けた。一瞬だった!

体勢を元に戻した。

翅が伸びてきた。

体液が飛び散って翅は濡れているようで窮屈そうなので、

籠から出してカーテンに留める。

翅を十分に伸ばせるように乾かしてやる。。

やがて、翅を広げると立派なナミアゲハ♂になった。

いつものように、カラスウリの生えている門扉に置いてやる。

元気に飛んで行った!

※雌雄の区別は、腹部先端の形からわかるが、

翅を開いた時、雄(♂)は全体に黒で、

雌(♀)は後翅に赤色と青色がある。

<日記>

今度こそ、羽化の瞬間を見てやろうと思っていた。

あっ”という間の出来事でした。

蛹の色が緑から褐色(胸は黒色に・)に変わってきたら、

要注意して観察しようと思っていた。

前回は失敗して、気が付くと羽化が終わっていました。

今回は動画がよかったのかもしれないが・・

いまいち張り付け方が解らないので、

ワンカットずつのシーンになりました。

蛹が、ぶるっ!と武者震いしたと思ったら、

羽化が始まりました。

もう、あっという間に殻から出てきます。

誕生の見事さ”を見せてもらった感じでした。

やはり、育てるのも楽しいが、この羽化のシーンは

ご褒美のようなものだから、命の誕生”を見ましょう!

そして、元気にはばたたせて送りたいものです。

画像は、はっか(薄荷)の花

《俳句鑑賞は夏の季語蝸牛(かたつむり)》

でで虫・でんでん虫とも使う。

かたつむりのかたるしすはしかしかんたん 山本 敏倖