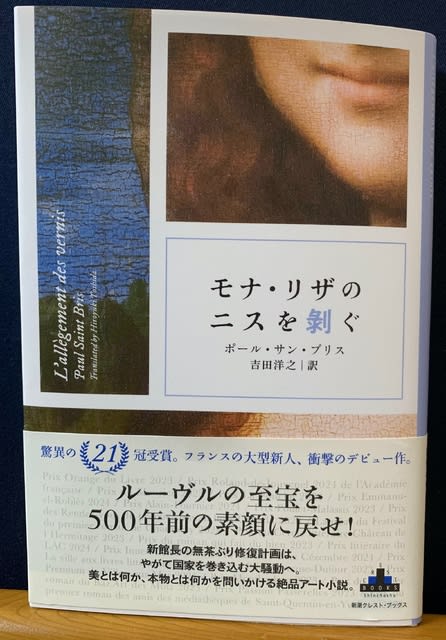

ポール・サン・ブリス(吉田洋之訳)『モナ・リザ』のニスを剥がせ』、新潮社、2024年12月、表紙カヴァー

年末に書店店頭で出会い、年初に読んだ一冊。大変、刺激的な邦語タイトルのフィクションなのだが、内容は極めて緻密に設定され、学術的な下調べも行き届き、とりわけ美術愛好者には読み始めると、手放せない。主たる舞台が世界に冠たる美術館ルーブル、そしてその唯一最高のアイコンとも言える名画レオナルド・ダ・ヴィンチ作《モナ・リザ》あるいは《ラ・ジョコンド》*にスポットライトが当てられている。

原書表題には「モナ・リザ」などの文字はなく、「ニスの除去」というそっけない美術用語でしかないが、現著書、邦語版表紙を見ればその含意は直ちに分かる。さらにルーブル美術館の所蔵作品、来歴、配置などをあらかじめ知っていると、さらに興味深く読むことができる。ストーリーは、学術的、詩的雰囲気を漂わせながら、時空も行き来し、遊びもあって読み応えのある作品になっている。

*《モナ・リザ》の名称は16世紀のイタリア人伝記作家ジョルジョ・ヴァザーリの著書『画家・彫刻家・建築家列伝』に「レオナルドは、フランチェスコ・デル・ジョコンドから妻モナ・リザの肖像画制作の依頼を受けた」という記述に基づいている。イタリア語のma donna は「私の貴婦人」を意味し、短縮形でmonaと綴られる。現代イタリア語 Monna Lisa を別にすれば、世界の多くの言語ではMona Lisa or Mona Liza と綴られている。

リザ・デル・ジョコンド(Lisa del Giocondo、[1479年 - 1542年/1551年頃)は、[フィレンツェとトスカーナの旧家であるゲラルディーニ家の女性。夫であるフランチェスコ・デル・ジョコンドがレオナルド・ダ・ヴィンチに依頼して描かせた肖像画は、リザの名前から《モナ・リザ》と呼ばれることが多いが《ラ・ジョコンド》としても知られる。oil on wood panel by Leonardo da Vinci, ca 1503-19; in the Louvre, Paris.

*著者ポール・サン・ブリス, Paul Saint Bris

1983年生。パリ在住の映像作家、アートディレクター、小説家。フラソワ一世に呼び寄せられたレオナルド・ダ・ヴィンチが晩年を過ごしたフランス中西部の町アンボワーズにある<クロ・リュセ城>の名門オーナー一族に生まれた。1516 年、イタリアから上記へ移転。

本書「(モナ・リザの)ニスを剥ぐ」(2023年刊行)は、デビュー作ながら、オランジュ文学賞やムーリス文学賞をはじめ、20を超える文学賞を受け、大きな注目を集めた。

小説スポットライト

ルーブル美術館の絵画部門のディレクターであるオレリアンは、博物館を世界の騒音、雑事から切り離す場所と考えている。大きな変化は持ち込みたくない。

美術館に移行して500年近く、多くの難題を繕いながら先延ばしにしてきた同美術館だが、いまやどうにもならない所にきたようだ。財政難、老朽化した建物、スマホで写真だけ撮る時間しかない《モナ・リザ》・・・・。これまでの主要な修復は全て失敗に帰した。でも、ルーブルの破滅だけは見たくない。

問題解決のため、文化省の提案に基づき大統領が任命した新館長は、ルーブル美術館の渉外担当ディレクターであるダフネ・レオン・デルヴィルという辣腕の女性だった。歴代館長がすべて学芸員経験者であったという慣行も打破しようと、「私の前は石器時代でした!」と公言してはばからない。

ルーブルの積年の停滞を打破することを目指す新館長ダフネは、マーケッティングの女王として知られ、とにかく入館者を増やし、財政難を解決したい。そこで目をつけたのが《ラ・ジョコンド》であり、およそ500年の間に固定化したイメージを刷新しようと、ルーブルの心臓ともいえる作品の修復を遂げることを目指す。《ラ・ジョコンド》の修復を命じられたオレリアンは、その困難さを知るだけに立ち尽くす。《ラ・ジョコンド》は制作から500年近くを経て、画面を覆うニスの酸化によって緑がかった色に変色しているが、その修復の困難さに、歴代館長でまともに引き受けようとする者はいなくなっていた。人類の宝ともいわれるまでになったこの作品の修復に誰が当たるか。

やむなく修復師探しをするが、反対意見、プレッシャーによる辞退もあり、最終的に決まったのはイタリア人の伝説的修復師=ガエタノ・カザーニ。そしていよいよ修復作業が開始されますが・・・。修復作業における主人公はオレリアンだが、彼と対になるもう一人の主人公がオメロ。モロッコ出身のシングルマザーが早くに死去し、家政夫、執事を経て、ルーヴル美術館の清掃員となる人物。その他かなりの登場人物で、あたかもクイズを解くようだ。ここで本書の導入は終わり・・・・。《モナ・リザ》はどこへゆくのか。

〜〜〜〜〜〜〜

もうひとつのルーブル

本書を読みながら、ふと見たTV番組。偶然にもルーヴル美術館が重大な危機に直面しているとのニュースに出会った。この世界に冠たる美術館の特徴的なガラスのピラミッド、そして《モナ・リザ》が対象になっているという。

どうやら現実のルーブル美術館もその長い歴史、壮大さに起因して管理が次第に困難となり、近年の世界中からの観客増に耐え難くなって亀裂が生じ、オルセー総裁のローランス・デ・カール Laurence de Cars が1793年博物館開館以来、女性初のルーブル館長に就任した。この壮大な建物の前身はフランス国王の宮殿であった。

そして今日でも依然として時代を先取りしたようなピラミッドは、当初は400万人の訪問者を予定し設計されていたが、今や年間1,000万人(平均8.7百万)近くまでになった。対応措置として毎日の観客数に上限を設けて凌いでいるが、建物自体がオーバーホールが必要になっている。常に入館者で混雑し、夏は蒸し暑く耐え難い。修復には数億ユーロが必要と予測されている。

《モナ・リザ》も人混みの間からスマホを写すだけというような混雑、誰も満足できる鑑賞ができる状態ではなく、全く新しい展示棟・ウィングを構想、建造する必要が浮上しているようだ。1日3万人の入館者のうち、約4分の3が《モナ・リザ》を見ており、建物の耐久試験のようになっている。平均ひとり50秒間くらいになっている。このため、新しい建物が構想されるようだ。

独自にアクセスができるウイングを構想

これらの問題と今後の改修の概略はマクロン大統領が、12月28日、《モナ・リザ》の前で改修計画「ヌーヴェル・ルネッサンス」を説明した。ピラミッドの下に第二の入口が設計、建築されるようだ。ピラミッドは1989年以来、美術館への唯一の入場口となっていた。入館料も、EU以外の国からの入館者は別の料金設定がなされるようだ。

かくして、現実、フィクションが重なり合う日も近い。しかし、《モナ・リザ》は一体どこへゆくのだろう。

REFERENCES

James Gardner, The Louvre: The Many Lives of the World’s Most Famous Museums, Grove Press, 2020