≈

≈世界史を振り返ると、この年は大変興味深い年でした。このブログで最近話題としている1929年の「大恐慌」(1929年10月24日、暗黒の木曜日)の少し前、直前と言ってもよい時期に当たります。

NB

新型コロナウイルスに席巻されている現代の世界は、カタストロフ(大破局)的な状態にあり、その終息のあり方を求めて、人類が経験した過去の類似の事態との比較がさまざまに行われています。例えば、新着のThe Economist誌(June 27th-July 2nd 2020)の表題は「次なる大破局、そしていかに生き残るか) The next catastrophe (and how to survive it) という恐ろしげなもので、いつから世界はこんなことになってしまったのかと思ってしまうほどです。

わずか1年ほと前、東京オリンピック・パラリンピック招致で、熱狂していたこの国の実態を思うと、すっかり熱が冷め、代わって「コロナ熱」が蔓延してしまった今の状況はなんというべきでしょう。そして日本列島は九州地方を中心に記録的大雨によって、さながら災害列島の様相を呈しています。

こうした状況で、世界的に現代社会の病状を推し量るひとつのベンチマーク(目安)となってきたのが、1929年の「大恐慌」the Great Depressionです。大恐慌の実態や原因については既に多数の研究蓄積があります。ブログ筆者は「大恐慌」の前後の時期を一貫し、総合的に見直す必要があると考えています。

〜〜〜〜〜〜〜

1927年の夏

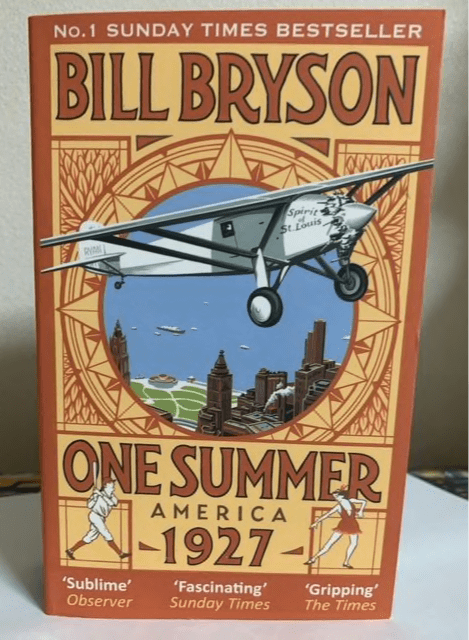

それでは大恐慌の直前のアメリカはどんな状況だったのでしょう。ほぼ2年前の1927年の夏(大体5月から9月)に焦点を当てたドキュメンタリー・ストーリー*があったことをを思い出し、書棚の片隅から引っ張り出しました。以前入手時に読んだ記憶を頼りにページを繰っていると、思わず引きずりこまれ読み耽っていることに気づきました。書き手のビル・ブライソンは稀代のストーリー・テラーであり、膨大な資料の渉猟の上に巧みに読者を虜にしてしまう図抜けた才能の持ち主です。

*Bill Bryson, One Summer: America 1927, Black Swan, 2013 (ビル・ブライソン、伊藤真訳、白水社、2013年)

1927年の夏、アメリカは株式市場もブーム状態で、活気を呈していました。平均すると1日4時間しか仕事をしないで(他の大統領よりも長い時間寝ていた)と揶揄された大統領カルヴァン・クーリッジ Calvin Coolidge(1923~1929年)の時代でした。この大統領は自由市場に介入することを一切拒否していた最後の大統領として知られており、さらに現代の右翼政治家のモデルともいえる人物でした。

「大恐慌」前とはいえ、時代は決して平穏に過ぎていたわけではなく、今日の基準からしても極端な振幅で揺れ動いていました。自然災害という観点からみると、1927年にはアメリカ合衆国の歴史上最大と言われるミシシッピ川の大氾濫が起きている。ミシシッピ川の堤防は145ヶ所で決壊し、7万 km2が洪水に襲われた。一帯は10mの深さで浸水しました。

政治社会面では、極右の秘密結社Ku Klux Klanへの加入者も多く、さまざまな差別が社会的弱者に向けられ、「嫌悪の時代」”the Age of Loathing”ともいわれているほどでした。

ちなみに同じ時の日本を見ると、ジュネーヴ軍縮会議が始まっていたが、軍部が台頭し戦争の予兆が急速に浸透しつつありました。暗い時代の始まりでした。芥川龍之介が「ぼんやりとした不安」という言葉を残し、服毒自殺したのもこの年7月24日未明だった。.

NB

6.1 憲政会。政友本党合同して立憲民政党を結成(総裁浜口雄幸)。政友会とともに2大政党時代始まる。

6:20 日・英。米の3か国海軍軍縮会議,ジュネーブで開催(8.4失敗に終る)。

6.27 在中国外交官・陸海軍当局者,東方会議を開催。権益擁護を目的とした軍事干渉政策と満蒙分離政策を骨子とする対中国政策を決定。

7.7 兼任外相田中義一,対支政策綱領を発表。権益自衛の方針を打ち出す。

8.4 奉天総領事吉田茂,奉天省長に反日的姿勢の放棄を要求して京奉線軍用列車の満鉄付属地通過停止を警告。

8.15 外務政務次官森烙。関東軍司令官武藤信義・奉天総領事吉田茂ら,旅順で満州問題を協議(大連会議)。

8.30 政府,山東派遣軍の撤兵を声明(9.8撤兵完了)。

11.5 蒋介石,田中首相と会談。国民政府への援助を要請。

11.12 満鉄社長山本条太郎,満蒙5鉄道建設に関する了解を張作霧より獲得。

チャールズ・リンドバーグとベーブ・ルースの快挙

ブライソンが最初に取り上げたのは、この夏最大の注目の的であった、チャールズ・リンドバーグという無名の若者の快挙だった。5月20日から21日、ニューヨーク・パリ間を単独で無着陸飛行に成功した。単葉機「セントルイスの魂」Spirit of St. Louis で5898kmを33時間39分をかけて飛行した。パリでは大歓迎され、帰国後の6月13日ニューヨーク・ブロードウエイでの祝賀パレードには400万人が見物に集まった。リンドバーグは後に水上飛行機を駆って太平洋を飛び、日本にも来ている。リンドバークが搭乗した単葉機はスミソニアン航空宇宙博物館に展示されている。彼はここに愛機が置かれることに強く固執した。

リンドバーグの人生の前半は冒険心に溢れ、華やかなものであったが、後半は愛児の長男ジュニアが1歳8ヶ月で誘拐されるなど、多くのトラブルを生んだ。

この夏、アメリカを驚かせたもうひとりの若者がいた。ベーブ・ルースである。9月27日、ニューヨーク・ヤンキーズのベーブ・ルースは年間60本のホームランを打った。この記録は1961年にロジャー・マリスが61本を打つまで破られなかった。

ベーブ・ルース(George Herman “Babe” Ruth, Jr., (1895年-1948年)は、メリーランド州] ボルチモア 出身の プロ野球選手であり、愛称はバンビーノであった。ルースの人生は、放埒、傍若無人なところがあるが、その無類な明るさと相待って、アメリカ人の心を捉えた。

折しも1920年代、ラジオは時代の脅威と言われ、全米の家具販売額の3分の1を占めた。ベーブ・ルースの活躍と人気は、1922年当時ロンドンを抜いたニューヨークを舞台に、新しいメディアの展開によって創り出されてところがある。大谷翔平選手がルースの記録に追いついた時、アメリカ社会にいかなる衝撃が走るか興味深い。

見事に描かれた人物像

ブライソンは人物の活写が絶妙である。この作品でも、アナーキストとされたサコおよびヴァンゼッティの処刑(8月23日)、自動車王ヘンリー・フォードのモデルAへの転換の始まり、闇の世界の帝王アル・カポネ、ボクシングのジャック・デンプシー、銀幕のアイドル女優クララ・ボウなど数多くの人物が取り上げられている。この作家の特徴は、ひとりひとりの人物像の列挙ではなく、それらをいわば結び目として社会的背景や相互の関係を巧みに描き出したことにある。中間選挙を目前に控えたトランプ大統領が、訪れたラシュモア山壁の大統領の肖像彫刻も、1927夏にスタートし、1941年10月31日の完成まで14年間を要した。

アメリカ合衆国建国から150年間の歴史に名を残す4人の 大統領 ジョージ・ワシントン 、 トーマス・ジェファーソン 、 セオドア・ルーズベルトと エイブラハム・リンカーンの肖像が岸壁に刻まれている。トランプ大統領がここに刻まれることはないだろう。

著者は、1927年の夏を駆け抜けた有名無名の人々の生きざまを、ウィットとユーモアを織り交ぜ色彩豊かに描き出し、見事な群像を描き出している。しばしば株価の暴落をもって、恐慌の原因とする見方が有力だが、近年はその背後にある人間行動を中心とする実体経済により重点を置く見方が台頭している。

本書は、アメリカという大国が初めて世界の表舞台に存在感を示した5カ月間の、情感豊かな歴史物語である。「ひと夏」という小さな窓から激動の二十世紀の胎動を展望するという、名手ブライソンがストーリーテラーとしての真骨頂を発揮した読み応えのある作品だ。図らずも自粛の夏を強いられることになった人たちが、20世紀から今日までを振り返るに当たって、取り上げるにふさわしい一冊だろう。