8月28日に小樽市総合博物館敷地内で開催された、「第10回小樽クラシックカー博覧会」の見聞録。

今回は「ホンダ・スバル・いすゞ・ダイハツ・マツダ編」を、お届けします。

まずは、ホンダの旧車たち。

NSXも、もはや旧車の仲間入りとは・・・

登場から、はやくも四半世紀。

月日の経つのは、まったくもって、速いものだ。

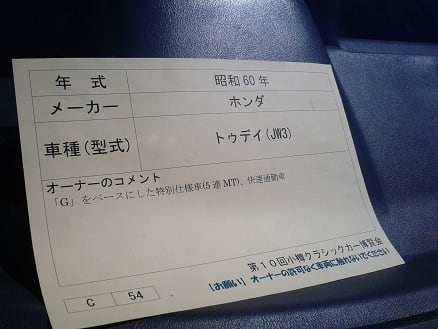

自社のシティやダイハツ・ミラが、いわゆる「トール・ボーイ」でスペース効率を謳っていた、80年代半ば。

そこにクサビを打ち込むかのように、「低全高・ロングホイールベース」で登場した、トゥデイ。

そのデザインは、初代ルノー・トゥインゴにも、影響を与えた。

公道を合法的に走れるバギー、バモスホンダ。

空冷360ccMRの、超個性派トラックである。

「ホンダらしい」という表現が、激しく、似合う。

360ccスぺシャリティ、ホンダZ。

そのリヤハッチの形状から「水中メガネ」と呼ばれていた。

その、きわめてスポーティな、コクピット!

このクルマのバッテリーには、充電状態を3色のLEDで表示する『ライブモニター』なるモノが鎮座ましましていた。

こんなの、あるんですネ。知らなかった・・・!

現在の「ミニヴァンコンセプト全盛時代」到来を、まるで見透かしてしていたかのようなカタチ。

'70年代の先駆者、ライフステップバン。

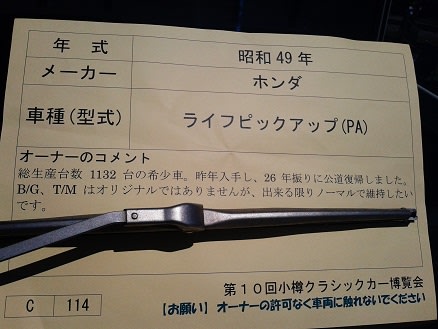

そしてこちらは、そのピックアップ版の、ライフピックアップ。

このクルマは、総生産台数1132台の、希少車だったのだ。

これも、知らなかった・・・

この、机そのものといった感じのダッシュボードには、驚愕!

センターメーターに、特等席に配置された灰皿。

商用車だけに、伝票類等を置けるようにとの配慮だったのだろう。

色々なモノが置けそうで、創意工夫でかなり楽しめそうだ。

ただし、「衝突時に危険」との配慮及び「エアバッグとの干渉」があるからか、現代のクルマのダッシュボードは「モノを置けない形状」になっている・・・

旧き良き時代を、このクルマのダッシュボードに、垣間見る。

そして、現代のホンダが今在るのは、やはりこの「初代シビック」のヒットがあったからこそでありましょう。

あの吉田拓郎氏も、愛したクルマである。

続きましては、スバルのクルマ。

レオーネスイングバック4WD。

これも、唯我独尊というか、1982年当時は、ライバル無き存在だった。

なにかシトローエンを彷彿とさせる、メーターパネルのデザイン。

インパネから生えた、ロータリー式のワイパー&ライトスイッチ!

かつて、ウチの近所にあったラーメン屋「とよ川」の出前配達カーが、ブルーのレオーネスイングバックであった。

昭和50年代は、ラーメンとは喰いに行くモノではなく、出前でいただくのが一般的だったのだ。

いすゞというトラックメーカーの産みだす、乗用車。

それらは、孤高の存在というか、大衆に媚びない凛としたイメージがあった。

フローリアン・バン。

リヤサイドドアの短さとか、テールランプ&リヤウインカーレンズの配置等、そのデザインに見どころは多い。

そして、いすゞのフラッグシップたる、ジウジアーロの傑作、117クーペ。

このワインレッドの個体は、ハンドメイド時代の初期モデルである。

まるで彫刻作品の様な、そのリヤフェンダーからトランクにかけての造形!

ウッディで気品があり、なおかつスポーティーな、そのインパネ周り。

シフトレバー後方に配置されたロータリースイッチは、空調関係(クーラー)のもののようだ。

’78年のマイナーチェンジで角目となった、後期型の117。

私は、この角目のデザインも決して悪くないと思う。というか、むしろ、好きだ。

効率重視ゆえか、こういった流麗なクーペがほぼ絶滅状態の現代を、なんとも淋しく感じる。

ちなみに、松任谷由実様の「DESTINY」の歌詞中に登場する「緑のクウペ」は、この117クーぺであるというのが、定説である。

ビッグホーンという車は、「街乗りSUV」の先駆者であった。

その登場は、パジェロやハイラックス・サーフよりも、早かったのだ。

この切り立った、潔い四角さ。

低いウエストラインで窓面積も広く、車両感覚は非常に掴みやすそうだ。

これも、現代のクルマが失ってしまった部分であると言えましょう。

「街の遊撃手」FFジェミニ。

その短いトランクが、実に斬新かつ可愛らしく見えた。

こういうキッチュなクルマも、最近、見当たらなくなってしまったなぁ・・・

こちらもジウジアーロデザインの、ピアッツア。

その長く低いフロントノーズが、流麗で、印象的だ。

だがしかしそれゆえに、FR車なのに、重量配分は前70:後30と、極端なフロントヘビー。

北海道の冬道では非常に難儀したと、元オーナーだった尾車氏は語っていた・・・

まあ、そのようなネガはさておいて。

やはりこのクルマは、そのデザインを愉しんでしまおう。

優美で滑らかに美しい、そのヒップライン!

ハンドルから手を離さずに操作できる、空調・ワイパー・ライトのスイッチ。

独創性と操作性を両立したそれは、まるでシトローエンのようだ。

このクルマは、デジタルメーターの方が、より「それらしい」かもしれませんネ。

前ヒンジの、大きなボンネット。

ジウジアーロ氏は、「各ドアを開けた際の美しさ」にも配慮して、このクルマをデザインしたのかもしれない。

懐かしの「オート3輪」は、ダイハツとマツダからエントリー。

「街のヘリコプター」ダイハツ・ミゼット。

軽規格オート3輪の、トップブランドである。

日本の高度成長期を支えた1台である3輪トラック、マツダT1500。

ボンネットに開いた、オイル系メインテナンス用のフタ。

そして、フロントスクリーン上と運転席ドア下のフタは、なんと!「空調用」なのだそうだ。

エアコンが一般的でなかった、あの時代。

これは素晴らしい創意工夫で、オーナー氏曰く、「走ってれば、結構涼しい」とのこと(^^)

エンジンは、なんと運転席の下に!

オーナー氏曰く、「これは、けっこう暑い」とのこと・・・(^^;

また、シフトレバーは、一般的な国産車ならばウインカーの置かれる、ステアリングコラム右側から生えている。

ステアリングコラム左側から生える金色の棒のようなものが、ウインカースイッチ。

マツダT1500、結構トリビアに溢れたクルマだった。

私自身は3輪トラックが公道を走っているのを見たことは、ほとんどない。

このクルマが街中に溢れていた時代は、未来が明るく見えて、いい時代だったのだろうと、しみじみ思う。