今日は

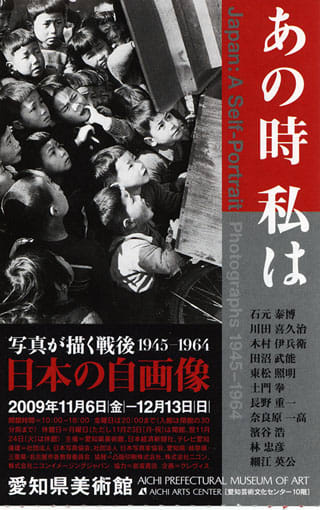

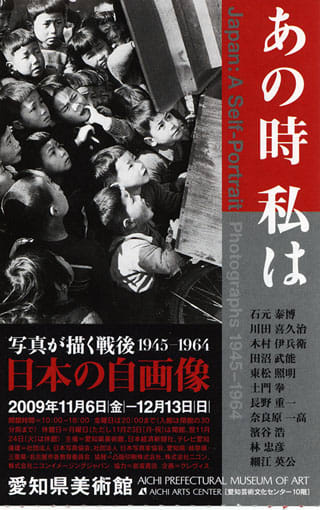

愛知県美術館『写真が描く戦後 1945-1963 日本の自画像』を見に行きました。本当はもっと前に行くつもりだったのですが、最終日になってしまい、慌てて行ったというところ。

1945年の終戦から1964年の東京オリンピックまでの激動期を11名の写真家の写真168点で顧みるというもの。

11名の写真家とは、石元泰博、川田喜久治、木村伊兵衛、田村武能、東松照明、土門拳、長野重一、奈良原一高、濱谷浩、林忠彦、細江英公(五十音順、敬称略)。超有名な方から(ワタシ的に)全然知らない人まで。

ちなみにこの展覧会はフランス在住の日本写真研究家マーク・フェーステルによって構成されているとのこと。浮世絵の価値が外国人によって評価されて、それが結局日本で再評価されたような感じがして、ちょっと情けなくも感じました。やはり日本人の企画で行なわれてほしかったところですね、個人的には。

それはさておき、この写真展はある意味、「写真」の強みというか、特性がもっとも押し出されたものとなっていると思いました。それは「記録性」。撮ったその時点で平凡な写真であっても、50年も時が経てば、価値が出てきます。舗装されていない水たまりのある道路で裸の子供が遊んでいるなんて写真は、まさに写真だからこそ、そして年が経っているからこそ価値が出てくるものだと思います。

もちろん、今回展示されていた写真はいい瞬間を捉えていて、「平凡」という言葉は似合わないのですけれど。

いずれの写真もワタシが生まれる前の写真ばかりなのですが、戦後復興の日常が今とはまさに “隔世の感” でした。

もうひとつ、印象的だったのが「終戦の日の太陽」という作品。ぼやけた土星のようなものが大きく写っている写真で、写真そのものだけ見ると「何じゃコリャ」と思ってしまうのですが、タイトルを見ると、「うーむ、なるほど」と思ってしまいます。つまり、タイトルが作品の価値を左右することもある、ということです。

なお、企画展以外に常設展もついでに観覧。ピカソや藤田嗣治、ポールデルボーといった画家の作品が展示してあり、ちょっとトクした気分。

ちょっと面白かったのが、会場に置いてあったリーフレット。子供向けのものなのですが、

こちらは美術館の楽しみ方やマナーを書いたもの。

こちらは「ミュージアムワークシート」というタイトルで、作品ごとに鑑賞するポイントをクイズ形式で案内しているもの。

芸術品の見方を固定化してしまうキライはありますが、漠然と観るよりも面白いかもしれません。

大人の方も、手に取って見てみてはいかがでしょうか?

順番が逆転してしまいましたが、愛知県美術館は地下鉄「栄」駅から徒歩3分。愛知芸術文化センターという巨大なビルの10階にあります。この美術館以外にギャラリーやコンサートホール、大ホール、小ホール、アートスペースなどがあります。また、ビルの手前には「オアシス21」(楕円形のところ)という飲食店とイベントスペースの複合施設もあります。今回、ここを訪れるのが初めてで、何もかも目新しく感じました。

愛知県美術館から見た「オアシス21」と下から見たところ。現在、名古屋市初の屋外スケートリンク。先日オープンしたばかりで、テレビでも紹介されていました。