s

s

Hans Holbein. Portrait of Thomas More, 1527

The Frick Collection, New York

(Quoted in Belting (2002), 2016)

ハンス・ホルバイン『トーマス・モアの肖像」

クリック拡大

NHK『日曜美術館』が『クラーナハ展』(国立西洋美術館)を取り上げていたが、日本でのこの画家の知名度は、それほど高くはない。作品について、かなり好き嫌いが分かれる点では、ヒエロニムス・ボスと似たところがある。

今日のテーマもブログを訪れてくださる方にはあまり興味を呼び起こさないだろう。あくまで筆者の心覚え、メモのようなものである。世の中のブログと言われる形式からも遠く離れている。話の輪郭は確保したつもりだが、基本はメモなので詳しい説明は意図していない。それでも、筆者の記憶力の低下に比例して、文字数は増加してきた(笑)。

文人たちの世界観

今回、取り上げた問題は、簡単に言えば、ヒエロニムス・ボス、トーマス・モアをめぐるエラスムス、ピーター・ジャイルス、アンブロシウス・ホルバイン(ハンス・ホルバイン 1497/98-1543の兄)など、16世紀前半のヨーロッパの文人たちのあまり知られていない関係である。

ボス以外は、トーマス・モアの『ユートピア』に直接関係していることがほぼ明らかになっている。彼らは一体どんな世界観を持っていたのだろうか。画家のヒエロニムス・ボスの作品『地上の楽園』*と思想家トーマス・モアの『ユートピア』の間には何か共通する点があるのだろうか。ほぼ同時代人の画家と思想家の描いていた理想の世界がいかなるものであったか、興味深いところがある。さらに言えば、もはやユートピアを描くことのできない現代人にとって、時代のおかれた位置を見定めるひとつの材料になりうるかもしれない。

*ボスの『地上の楽園』とクラーナハの作品には、類似した点が見出されるものもある。たとえば、ルカス・クラーナハ(子)(ヴィッテンベルグ 1515ー1586 ヴィッテンベルグ)『ディアナとアクタイオン』1550年頃、油彩 板、トリエステ国立古典絵画館

トーマス・モア(1478−1535)が、『ユートピア』 Utopiaを書いた1516年頃は、世界は北米新大陸などの発見、植民開拓、交易拡大の黎明期にあり、新たな可能性が大きく開けそうに思われた。大西洋のかなたには、それまでヨーロッパの人々が見たことも、想像したこともないような世界が広がっていた。画家ボスの作品は奇想に溢れ、不思議な動植物が描かれているが、その発想の一部にはアフリカや北米新大陸から様々に伝えられてくる情報が色濃く反映している。他方、宗教改革の動きなど、時代は変革の胎動を見せていた。

モアが意図していたことは

こうした中で、思想家トマス・モアは文筆の力をもって『ユートピア』という空想の島を描くことを試みた。しかし、モアにとっては、単なる架空の世界を描くことが目的ではなかった。モアはこの「ユートピア」を借りることによって、彼が生きたイギリス commonwealth の政治や社会の制度的批判を密かに意図していた。

モアが作品を構想した時代背景は極めて難しい状況にあった。ヨーロッパは宗教改革が展開期に入りつつあり、とりわけイギリスはヘンリ8世(在位1509−47)の時代だったが、王妃キャサリンとの離婚問題でローマ教皇クレメンス7世と対立、1534年には首長法の成立をもってカトリックから分離、イギリス国教会の成立にまでになった。

この難しい時代にモアはギリシャ古典の世界にヒントを得た概念 Utopia(No-place:存在しないの意味)を拡大することで、新大陸の仮想の島を舞台に、ひとつのモデル社会を構想した。

モアは、素晴らしい社会ではあるが、現実にはまったく存在しない場所という意味で、想像の産物としてではあるが、ひとつの完成した社会のヴィジョンを提示してみせた。ただ、ユートピアといっても、モアの展開した概念は、その後かなり一般化した牧歌的な理想郷(アルカディア)にはほど遠い。様々に管理され、非人間的な側面もあり、奴隷も存在する社会で、時代の制約も感じられる虚構の共和国である。

モアがこの作品を構想した動機は、当時のイギリス社会のあり方を批判することにあったことはほぼ確かである。ユートピアの概念はその後の時代にきわめて多様化するが、モアの提示した概念は、特別に限定されたものであった。今日と違って16世紀のイギリスで、政治や社会の批判を行うことは、作者の生命に関わる大きな危険をはらんでいた。そのためにモアは作品の構成自体に慎重な配慮をしている。作品は最初、ラテン語で書かれていた。ラテン語は人文学者など知識層の間では、理解されていた。さらに、モアが一人の敬虔なカトリック教徒としての立場を維持しながら、大陸から押し寄せる宗教改革の激浪に抗していたことも反映している。

モアの『ユートピア』は、ギリシア的脈絡という独自の設定を行っているが、自分がユートピアの体験をしているわけではない。もともと存在しない仮想の存在である。ボスの作品が聖書的な楽園というフィクションではあるが、かなりの程度現実の享楽的側面を描いているのに対して、モアのユートピアは、あるポルトガル人の新世界の島への旅の報告を聞いてという形で、宗教的色彩を排除し、巧みな構成をとっている。

当時、モアは国王へンリ8世の命を受けてフランドルに行き、スペイン王との外交的交渉に携わっていた。その間にアントワープなどを訪れ、多くの人々に会っているが、作品『ユートピア』にも登場するピーター・ジャイルスPeter Jails(1486-1533)という実在した優れた人物がいた。ジャイルスはエラスムスの弟子として,人文学者で印刷業にも携わり、アントワープで判事もしていた。エラスムス、モアの支援者でもあり、モアも作品に登場させ、冒頭でその人格を高く評価している。1515年の夏、モアはジャイルス のところへ滞在していた。彼はそこで本書の構想を発展させたと思われる。

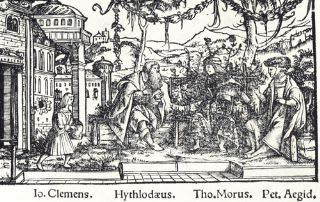

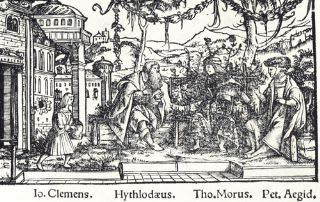

Utopiaのストーリーはベルギー、ルーヴァンのノートルダム寺院のミサの後、モアがジャイルスのはからいで、新大陸から帰ったばかりのかつてはポルトガル人であったラファエル・ヒスロディ(Raphael Hythiodaeus、おしゃべりが得意な人の意)なる人物に出会うところから始まる。彼はアメリゴ・ヴェスプッチの船団に加わり、4回目の航海の折に現地に残ることを決定する。そして、長らく現地に滞在した後、現在のインドから別の船に乗船してヨーロッパへ戻った。モアはピーターの紹介という設定で、この赤銅色に日に焼け、いかにも航海から戻ったばかりと思われるラファエルから新大陸についての話を聞くという構成である(下掲図)。この版画で左側に長い杖を持つのがラファエル、中心がモア、右側がジャイルスである。

Ambrosius Holbein, Woodcut, in the Basel edition of Utopia published by Joh.Froben,1518

アムブロシウス・ホルバイン『ユートピア」木版画。バーゼル版『ユートピア』所収

この構成は、ギリシャの風刺家ルシアン・サモサータ Lucian Samosata(c120-180AD)の使った常套手段だったといわれる。こうした組み立てで、ハンス・ホルバインの兄 によって上掲のような木版画などが挿入された。Utopiaが刊行されたルーヴァンは、モアの生涯の友人であったエラスムス(Desiderius Erasmus, 1466-1536)がいた地でもあった。エラスムスはここで彼の人生に大きな影響を与えた『新約聖書註解』の写本に出会っている。

『ピーター・ジャイルスの肖像』

Qwentin Massys, Portrait of Peter Jails, 1517,

Longford Castle, The Collection of the Earl of Radnor

『ロッテルダムのエラスムスの肖像』

Quwentin Massys, Portrait of Erasmus of Rotterdam, 1517,

The Royal Collection of Hampton Court

現代に通じるモアの社会批判

以上のように設定されて始まる『ユートピア』は、モアが想像し、作りだしたものだが、著者がかなり楽しんで描いていると思われる光景が随所にある。たとえば、この島では金は最も価値のないものに使われている。たとえば、溲瓶、奴隷を縛る手かせ、足かせの鎖などである。金は本来、人間が使うことで価値が生まれるのだが、当時のヨーロッパ(そして現代)では、人間が金に使われていると評されてきた。また、弁護士は揉め事を増長するばかりで必要ないとしている(モアは法律家だった)。イギリスで当時展開しつつあった新興地主による農地の囲い込み「エンクロージャー」を「羊が人間を食べている」として批判したこともよく知られている記述である。いずれも痛烈な風刺である。

ユートピアにおける労働のあり方についても、興味深い点がある。ユートピアでは昼夜を24時間に等分し、労働に当てているのは6時間にすぎない。午前中、3時間の労働、昼食の後2時間の休息を経て3時間の労働で1日は終わることになっている。

さらに戦争を忌み嫌い、「戦争で得られた名誉ほど不名誉なものはないと考えている」(p.144)。そのほか、モアの批判には、社会における人間の働きとその意義など、現代に通じる多くの興味深い点が含まれている。モアが英国で法律家として最高の地位であった大法官にまでなったこと、その悲劇的な最後などを知ると、多くのことを考えさせられる。

モアは、この島がどこにあるのかを聞きただすことを思いもしなかったと記している。実際に「ユートピア」はどこにあるかとの質問がかなりあったらしい。さらに、『ユートピア』は刊行後、大きな話題を呼ぶが、モアは作品の情報源であるラファエルのその後の消息は不明であるとしている(元来、実在しない架空の人物である)。

ヒエロニムス・ボスとモアの違い

モアとヒエロニムス・ボスの間には直接的な対話や交流の機会があったか、不明である。ボスについての文書の記録は少ない。しかし、ほぼ同時期、ボスはフランドル地方でも活動していた。ヨーロッパの知識人を軸にして次第に形成されつつあった新たな思想的風土が、結果としてボスの地上の楽園(パラダイス)的な考えを生み出す刺激になったといえるかもしれない。ボスの作品には、モアの『ユートピア』同様、奇怪な動植物が多数描かれている。他方、アフリカやアメリカ新大陸などに実在し、ヨーロッパへ持ち込まれた実物も描かれている。

ボスとモアの間に出会いのような直接的な関係があったか否かは分からない。しかし、お互いにその存在は知っていたことと思われる。モアがヘンリー8世の命でスペインとの外交折衝のための使節としてフランドルに赴いたのは、1515年の夏であった。ボスの作品『快楽の園』については、以前に記したナッソー・ブレダのヘンドリックIII世(画家ヤン・ホッサールト制作)のことを想起せずにはいられない。ヘンドリックIII世は1520-25年の間、ネーデルラントに滞在していた。彼がボスの『快楽の園』を持っていたことは、ほぼ確かであり、この地の画家や人文学者などの活動の支えでもあった。

かくして、ユートピア世界は単にキリスト教的未来の絵画ばかりでなく、虚構の世界ではあるが、文学によっても描かれるようになった。モアに始まるユートピア思想、そして同時代のヒエロニムスの「快楽の園」は、それぞれ「非科学的」「空想的」と批判されることになるが、両者ともに、当時の社会に蔓延していた欠陥や退廃を鋭く指摘、批判することが秘められていた。

ヒエロニムス・ボスと推定される肖像画(作者不詳)

1550年頃

アラス、市立図書館蔵

ヒエロニムス・ボスの作品に限ったことではないが、作品を唯眺めるだけでは見えてこない時代の底流が、こうした探索を通して明らかになってくることは、美術、文学の領域にとっても意義深いことと思われる。

References

Hans Belting, Hieronymus Bosch: Garden of Earthly Delights,Munich Prestel(2002 first hardback) 2016 reprint

トマス・モア『ユートピア』(平井正穂訳、岩波書店、1978年