雨上がりの午後、数年ぶりにドングリを食べて見たくなりました。炒るだけで食べることができるドングリの一種であるマテバシイの木がたくさん生えている場所に行きました。しかし、時期が遅かったのか採集できたのは数粒でした。このため、急遽クルミを採種して食べることに切り替えました。

川辺にたくさん生える胡桃(クルミ)の大木

普通の人は、胡桃は山奥に木が生えていると思っています。しかし、意外と都心の川辺に生えています。今回は八王子市近くを流れる浅川河川敷沿いに生える胡桃の大木を訪ねました。何本かは川の改修で切られていましたが、何本かは残っていました。さっそく、根元に胡桃が落ちていないか探しました。すると、たくさんありました。

河川敷に落ちていた胡桃の実 半分腐った胡桃の実

ふだん目にする胡桃は、果肉の中にある硬殻です。木から落ちたばかりの胡桃は緑の果肉をまとっています。胡桃の実は桃に似ています。胡桃の硬殻を覆う青い果肉は、桃の果実に相当します。胡桃の硬殻は、桃の芯にある硬い種に相当します。地面に落下した胡桃の実はすぐに腐り始めます。そして、数ヶ月すると硬殻だけが残ります。今回は、いろいろな腐り段階の胡桃を採取することができました。

割れた緑の果肉と、中から出てきた胡桃の殻

地面に落下する前の胡桃が、たくさん木の上にぶら下がっていました。この胡桃は高枝バサミを使って採種しました。10粒程度の胡桃が鈴なりぶら下がる枝の根元を高枝バサミを切り、そのまま胡桃を落とさないように挟みながら地面にそっと置きました。枝の高さから胡桃を落としてしまうと、落下時に胡桃がばらばらにはじけ飛んでしまいます。そうなると、胡桃が草むらに散り散りになってしまって捜して集めるのが大変です。

高所にぶら下がる胡桃 高枝バサミで胡桃の根元をカット

木にぶら下がっている胡桃は、まったく傷んでいません。果肉もきれいな薄緑色です。しかし、胡桃はこのままでは食べることができません。果肉内の硬殻を取り出さなければなりません。「鬼胡桃」と呼ばれる品種※には、果肉を簡単に割って殻を取り出すことができるものがあるようです。しかし、今回は「姫胡桃」と呼ばれる里山などに生えている日本では最もありふれた胡桃です。日本原産の小さめの胡桃です。この胡桃の殻を取り出すには時間と一工夫が必要です。※長野県ではいろいろな品種の胡桃を研究・栽培しているとのこと。

果肉表面が綺麗な薄緑色の、枝から下ろしたばかりの胡桃

この胡桃の硬殻を取り出すためには、果肉を腐らせるのが一般的方法です。果肉が腐っても胡桃の実は硬殻に守られています。胡桃の果肉は、地面に落ちた順に徐々に腐っていきます。このため、枝に残っていた胡桃が一番新鮮で、一ヶ月ほど前に地面に落ちたものは最も腐敗が進んでいます。

右は枝にあった胡桃、左上のものは最も果肉が腐った胡桃

胡桃の果肉の変化を順に並べてみたものが、上の写真です。胡桃の果肉の時間的変化が分かります。左上のものは果肉が無くなり硬殻だけになった状態です。すぐにでも食べることができます。

胡桃はそのまま地面に置いたままでもかまいませんが、リスなどの小動物に食べられてしまいます。人はリスなどに取られないように、この胡桃を集めて土の中に埋めたり水に浸して腐らせます。一ヶ月ほどすると果肉が腐って胡桃特有の硬殻だけが残ります。この硬殻を取り出して洗って干して食用にします。今回は、採取した胡桃を畑に埋めました。一ヶ月ほどしてから取り出して食べようと思っています。

枝から下ろした鈴なりの胡桃 採種した胡桃を土に埋める

このSONY製トランジスタラジオ TR-724の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/6) 修理(2/6) 修理(3/6) 修理(4/6) 修理(5/6)

修理(6/6)

SONY製トランジスタラジオ TR-724の修理が完了しました。最後に、このラジオの筺体やラジオを包む革を磨いたりトラッキング調整をすることにしました。まず、革磨きをしました。発売以降50年以上は経っているので、革表面のしわやつなぎ目には細かなゴミが付着していました。水を含ませたティッシュや布で、積年のゴミを擦るようにして取り除きました。すると見た目にも分かるほど、革が綺麗になりました。

湿らせたティッシュや布で擦る 裏側の革も丁寧に磨く

次に革の傷んだ箇所を補修しました。ボリュームつまみやチューニングつまみは煩雑にいじる箇所です。その操作箇所の革部分は特に傷んでおり、切れてしまった箇所もありました。その切れた箇所を最初に補修しました。

革と同じ黒色の布を、傷んだ革の幅に合わせてハサミでカット

まず、革と同じ色の布を用意します(今回は黒色)。その布を、傷んだ幅に合わせてはさみでカットします。その布の片面に接着剤を塗って、傷んだ革の裏側に貼り付けるように当てます。これで、革の傷んだ箇所が目立たなくなるよう補修できました。

傷んで切れてしまった革 革の裏側から布を当てる

革ケースの補修が終わると、ラジオの筺体を磨きました。筺体の汚れは油脂分を含んでいることが多いので、水を含ませたり乾いた布で拭いても汚れを広げるだけになることがあります。このため、アルコールを含ませた布で拭きます。それでも汚れが取れない場合は、キャブクリーナーなどの強力な洗浄剤を使うと良いです。しかし、ラジオ部品などを溶かしてしまうことがあるので細心の注意が必要です。私はそれほど使いません。

油脂分の汚れが薄く広がる表面 アルコールで綺麗に拭き取る

最後に外部アンテナのメンテナンスをしました。に薄く油をさしたり磨きました。このラジオの外部アンテナは不思議な構造をしています。最初、このアンテナの根元に付いていた鉤のようなものは何だろうと思っていました。このラジオ専用の工夫が凝らされていました。

鉤のようなものが付いた特殊な外部アンテナ

このラジオ専用の外部アンテナ根元の鉤のようなものは、ラジオをテーブルなどの平面上に置いた時に倒れないようにするための支えでした。このような構造の外部アンテナは他には見たことがありません。このような小さなラジオでは、短波放送を聴くときに外部アンテナを目いっぱい長く伸ばすと非常に倒れやすくなります。これは、倒れにくくするための工夫でした。

外部アンテナをラジオに固定 倒れないための凝った工夫

革ケースは、ハンドストラップが切れて無くなっていました。部品取り用ラジオの革ケースには付いていたので、時間があればこの革ケースの方に取り付けなおそうと思います。また、ジッパーは傷みがひどいので、あまり開け閉めしないほうが良さそうです。なお、トラッキング調整をしようとしましたが、このままでもよく受信するので止めました。

このトランジスタラジオ TR-724はとても気に入りました。その理由として、1.感度がとても良く、低い周波数から高い周波数までよく受信します。さらにAGCがよく効いていてどの放送局も音量がほぼ一定です。2.音が良い。古いラジオは一般的に経年変化のためか高音域が出ず、くすんだ音をしているものが比較的多いです。しかし、このラジオは高音域がよく出ています。中間周波数の帯域幅が広くしてあるのだと思います。3.選択度も比較的良い。夜使っても混信が目立ちません。4.片手にすっぽり収まる大きさ。幅,長さ,厚さが絶妙。微妙な曲線がとても持ちやすい。今でも通用するデザインだと思います。

欠点としては、1.ダイヤルつまみを右に回すと、ダイヤル表示が左に回るのはやや使いにくいです。2.当時のラジオはほとんどそうですが、手動取り付け方式の外部アンテナは無くしそうです。3.筺体がとても華奢です。薄く軽量に作られているため、大事に扱わないと破損しやすいように思います。実際、部品取り用のラジオ TR-724は大破していました。しかしそれでも私のとてもお気に入りの実用的ラジオです。

今回修理したトランジスタラジオ TR-724、黒い革ケースに収納

このSONY製トランジスタラジオ TR-724の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/6) 修理(2/6) 修理(3/6) 修理(4/6) 修理(5/6)

修理(6/6)

前回、このSONY製トランジスタラジオ TR-724のボリュームの構造や修理方法を部品取り用ラジオで学びました。この経験を元に、今度は修理対象ラジオ TR-724のボリュームを修理することにしました。まずは、ラジオ基板を筺体から取り出しました。基板やダイヤル類はだいぶ埃が溜まっていましたので、エアーダスターや刷毛で取り除きました。

埃がだいぶ溜まったラジオ基板やダイヤル類

最初、ボリュームツマミを取り外しました。六角形のネジでツマミがボリュームに取り付けられていましたが、とても小さなネジのため最新の注意をはらいながらピンセットで取り外しました。そして、いよいよボリューム本体の修理に入りました。まずは、ボリュームの炭素皮膜部分を覆っている円形金属板を取り外しました。そして、炭素皮膜に接する金属部品と抵抗中点を構成する金属部分を磨きました。これで、少しはガリが減るはずです。

ボリュームツマミの取り外し 炭素皮膜部分を覆う金属板を外す

ところがボリュームを修理している最中に、隣にあるチューニングツマミの故障に気がつきました。チューニングツマミを回しても、チューニングダイヤル板が空回りする故障です。原因は、チューニングダイヤル板を固定しているネジが緩んでいるためでした。周波数表示がずれないように注意しながらネジを回してダイヤル板を固定しました。

周波数表示がずれないように注意しながらチューニングダイヤル板を固定

続いて、バーアンテナがぐらぐら動く故障を修理しました。ぐらぐらする原因は、バーアンテナを支える二つの枠の片方が割れていたためです。割れた部分に接着剤を塗布した後、その部分をピンセットで固定しました。一時間程度固定すると、もうバーアンテナはぐらぐら動かなくなりました。

割れたバーアンテナの支え枠 接着剤を塗布後、ピンセットで固定

さらに、外部アンテナ部分の故障も直しました。外部アンテナにつながる細い電線を半田で外部アンテナ金具とつなぎました。そして、その金具を外部アンテナ端子に接続しました。この外部アンテナ部品はとても小さいな部品で構成されていました。このため、一度ではうまくいかず何度かトライしてようやく直りました。細かい外部アンテナ修理は目が疲れます。

とても小さな外部アンテナ部品 半田で金具と繋げた細い電線

以上でこのラジオの修理が終わったので、電池をつないでラジオ放送が正常に受信するかどうか試してみました。すると、うれしいことにラジオをちゃんと受信してくれました。低い周波数のNHKから高い周波数のラジオ日本まで受信できました。どの放送局も音量がほぼ同じため、AGCもちゃんと効いています。

電池をつないでラジオ放送が正常に受信するかどうか試聴

基板をラジオ筺体に組み込んだ後、アンテナを筺体に固定できるかどうか試しました。するとアンテナをちゃんと筺体に固定できました。このアンテナを付けることによって、このラジオを立てることができます。ラジオ正立にアンテナを生かす面白い構造です。黒い革もチェックしました。すると、チャックの部分がとてももろくなっていました。あまりチャックの開け閉めすると裂けてしまいそうです。

ラジオ正立のためアンテナを接続 チャック部分に痛みがある黒革

これで、ようやくこのラジオの修理が完了しました。部品取り用ラジオから流用した部品は基板を固定するネジを拝借した程度でした。修理の過程で部品取り用ラジオもラジオ受信できるようになりました。電池BOX部分を含めた筺体の破損さえ直せばラジオとして十分使えますが現状のままとしました。最後に、修理が完了した修理対象ラジオの汚れ落としやトラッキング調整などをしようと思います。

修理が完了したラジオ(上)、と現状のままとした部品取り用ラジオ(下)

別所小学校5年生の田んぼ体験、去年まではユギ・ファームの田んぼで田植え,草取り,稲刈りをしていました。しかし、いろいろな理由で今年からはできなくなりました。代わって、今年はやむなく東京薬科大学の田んぼを借りて体験をしています。田植えと草取りは済み、今度は稲刈りです。私と東京薬科大学の学生がその支援をしています。

小学生が田植えした田んぼ 隣の東京薬科大学の田んぼ

稲刈り日は東京薬科大学生の稲刈り後としました。その理由は、学生たちの稲刈り跡の田んぼを、小学生たちに脱穀などを体験させるスペースとしてを確保するためです。大学生と連絡を取り合って稲刈りの日付を決めました。その結果、10月末に大学生たちか稲刈りし、11月2日に小学生が稲刈りします。

NPO里山農業クラブの田んぼは稲刈り真っ最中

大学生たちと連絡を取り合ったり、小学校側の行事都合を聞いたり,私の勤務をすり合わせるなどして、ようやく小学生の稲刈りが11月2日に決まりました。決定後「小学生が乗るバスを手配しました。」との連絡が小学校から入りました。もうあとには引けません。いろいろな団体と連絡を密にするのは、なかなか大変ですし、実行するのはさらに大変です。これから少しずつ稲刈りの準備に入りたいと思います。

すでに稲刈りが済んだ田んぼ 一番奥の田んぼも稲刈り完了

この付近の田んぼは、ほとんどがNPO里山農業クラブが管理しています。しかし、高齢化のためか一部の田んぼは里芋畑などに使われています。田んぼは一年を通じてたゆまない管理が必要です。今年のように台風がきて稲が倒れたり、逆に日照りになったりと、田んぼは苦労の連続です。「明日でいいや。」とか「来週対処しよう。」では稲作はできません。

他の田んぼではだいぶ稲刈りが進み、脱穀ももう間近

田んぼは、稲が十分実って穂が重く垂れています。垂れた稲穂を見ると、籾はどれもよく熟しています。ところで、今年はどういうわけか、スズメなどの害鳥が少ないので助かっています。毎年スズメの被害に苦労していますが、逆にスズメ達に何かあったのかと心配になります。

重く垂れた稲穂 どの籾も熟して、稲刈り待ち

小学生が稲刈りする田んぼは、前回の田んぼ調査でもはっきりしたとおり雑草がだいぶ生えています。参加するお母さん方や子供達に、雑草と稲の区別をしっかりと教えておく必要があります。雑草が多いからかも知れませんが、イナゴやクモなどの小動物が多くいます。子供たちには自然観察のよい機会だと思います。

雑草が多くて稲刈りに苦労しそうな、子供たちが田植えした田んぼ

ユギ・ファームの仲間たちと 先週種をまいたり間引きした野菜が、順調に芽を出したり成長しています。今は農作業にちょうど良い季節です。畑の土手では、彼岸花の花が散ってコスモスが咲いています。これからは本格的な秋です。涼しく気持ちよい季節があと一ヶ月位続きそうです。

畑横の土手で咲いているコスモス、白いのはキャベツと白菜の寒冷紗

先週種をまいた数々の野菜が芽を出しています。種をまいたのは、小松菜,チンゲンサイ,しゃくし菜,壬生菜、京菜、春菊,そして長ネギです。どの種を芽を出しており、順調に行けば一ヶ月後には収穫して食べることができそうです。

芽を出したチンゲンサイ,しゃくし菜 先週に続いて二回目の小松菜

芽が出た野菜のうち、小松菜は種まき二回目の発芽です。小松菜は次々に収穫できるので、あと一回種まきするつもりです。小松菜は成長が早いので、収穫と種まきを次々にすることができる重宝な野菜です。

左は一回目に種まきした小松菜、右は先週種まきした二回目の小松菜

今回一番心配したのは長ネギの発芽です。先週種まきした後に大雨が降りました。沢山の雨が降ると、土が固まって長ネギ特有の細長い芽が出にくくなります。土が固まらないように籾をかけていたのが正解だったようです。細長い長ネギの芽が沢山出ていました。苗が順調に育ち、去年長ネギを移植できたように大きく育つとよいと思います。

細長いネギ特有の芽がたくさん出芽

9月に種まきし野菜は、先週間引きしているのでだいぶ大きくなっています。大根はあともう一回程度間引きして一本立ちにすれば、12月頃には立派な大根を収穫できるでしょう。大根は煮ても漬物にしても良い冬野菜です。

一回間引きした大根 芽を出した春菊

9月に植え付けをしたキャベツと白菜は見違えるように大きくなっています。白菜は害虫が入ったのか少し葉を食べられていますが、直径30cmにも成長しています。12月には大きく白菜が収穫できると思います。キャベツも冬から春にかけて収穫できるでしょう。

葉が大きくなったキャベツ 少し害虫に食べられた白菜

7月に種をまいたニンジンは、気候的に秋が育ちやすいのかずいぶんと大きくなりました。普段から害虫を手で取り除いているため、もう害虫は一匹もいません。このまま大きくなれぱ、12月には太いニンジンが収穫できるのではないかと思います。

ずいぶんと大きく茂ってきたニンジンの葉

宮ヶ瀬湖からは帰路につきました。津久井湖付近からは来た道を戻るようにバイクを走らせました。途中、アイス専門店(ジェラート)に寄りました。そして、丸椅子を囲んで各自好きなジェラートを食べました。このアイス専門店の向かいには、近くの牧場で搾乳した牛乳の加工場があります。牛乳やヨーグルト、牛乳キャラメルなどを常時販売しています。

立ち寄ったアイス専門店(ジェラート) ジェラートを楽しむ彼女たち

このアイス専門店を知ったのは8年位前でしょうか、私が介護の専門学校の夜学に通っていた時です。実習先の老人保健施設がこのアイス専門店の近くにありました。実習先の帰り道、数人でこのアイス専門店によく立ち寄ったものです。

アイス専門店を後にすると、出発地点のJR橋本駅北口に向かいました。到着するとそこで解散しました。主催者の私としては、事故もなく彼女達を無事に帰せたのでホッとしました。次回またツーリングする機会があれば、別の楽しいところに行ってみたいと思いました。

美味しそうにジェラートを食べている私とNさん

津久井湖から宮ヶ瀬湖へ向かいました。この二つの湖はそう離れていないため、30分位で湖を見下ろす丘に着きました。途中登りのトンネルをいくつか通り抜けました。着いた丘は眺めが良く、今回は三連休のためか、たくさんの乗用車やバイクで溢れていました。バイク駐輪場は混んでいたのですが、たまたま発車するバイクがあったので、すかさずそこにバイク3台を止めました。

宮ヶ瀬湖突端から、丹沢山方面に見えた橋を眺める

宮ヶ瀬湖に着いたのが午後1時頃でした。バイクを降りて湖が見える突端に行きました。そして、木のテーブルと椅子座って昼食を取りました。昼食をとりながら、職場の話,バイクの話,最近のニュースなどについて談笑しました。曇り空でしたが、ここで昼食をとっていると、ほのかに太陽が出てポカポカ陽気でした。

昼食をとった木のテーブルと椅子 Iさんと一緒のテーブルにて

今回一緒にツーリングしたNさんとIさん。私を含めて介護関連の仕事をしているため、話をしているとつい職場の環境や待遇などの話題になります。私の方が介護関連の経験が長いので、私の経験したトラブルなどの話をしました。私はあと半年位で介護の仕事から離れて故郷に帰る予定です。彼女たちと一緒に介護の話をしたり、ツーリングするのもあと半年間かも知れません。

宮ヶ瀬湖を見下ろす長い階段を登る、急いで登ると息が切れる

昼食をとると、バイクを止めた駐輪場に戻りました。戻る途中、渡船場に寄って見ました。船の時刻表を見ると、船が来るのは一日に二回程度でした。船に乗りたいときは、渡船場の時刻表を予めちゃんと調べておかないと乗れません。この頃になると空に雲がかかり、冷たい風が吹くようになりました。

渡船場を見下ろして 売店の建物に向かう

バイクの駐輪場脇に売店の建物がありました。この売店で職場へのお土産を購入して、ついでにトイレを借りました。バイク駐輪場に戻りバイクに乗ると、今度は清川村宮ヶ瀬地区に向かいました。ここは人通りが多くとても賑やかで、珍しく子供用ミニ列車が走っていました。ここでは、宮ヶ瀬ビジターセンターと民具館を見学しました。

民具館近くにある、宮ヶ瀬湖を見渡わたせるスポット

宮ヶ瀬湖の全景、台風などが来たわりには少なかった今回の貯水量

宮ヶ瀬湖全景を見終わると民具館に寄りましたが、見るべきものはあまりありませんでした。この宮ヶ瀬ダムを作ったときの交付金で作ったのでしょうか、あちこちに大きな建物があります。しかし、どの建物にも人があまり入っていませんでした。とても広い芝生の上を歩き、モニュメント風なとても幅広い階段を登ってバイク駐輪場に戻りました。この頃になると、やや空も暗くなってきたので、アイス専門店(ジェラート)に寄って帰ることにしました。

とても幅広い階段を登る、中央に樹木のタイル画

職場の同僚と津久井湖や宮ヶ瀬湖湖周辺を周るミニツーリングに行ってきました。今回のツーリング、もともとは一年ほど前に私などが職場内で「ツーリングにでも行ってみようか。」と話を出たことが発端でした。しかしながら、車に興味はあってもバイクに興味のある同僚が少なく、一年遅れのツーリング実施でした。いきなり遠くへ行くのは不安のようでしたので、今回は近場の津久井湖や宮ヶ瀬湖周辺にしてみました。集合場所は、JR橋本駅北口にしました。

銀行前に停車した私のバイク JR橋本駅北口、通行人少なく

最初に行ったのは、津久井湖を見下ろす津久井城址公園です。三連休の初日のためか、4月中旬に行った時より大勢の人がいました。この公園は歩道がとても緩やかで広いため、車椅子やベビーカーを押しながら歩くことができます。子供連れお年寄りの散歩コースとして最適です。軽く道を登って津久井湖を見下ろした後、南方面を見下ろすテーブルに座って休みました。そして談笑後、道をのんびりと下りました。

テーブルで談笑後、緩やかなスロープを下る

林の中を下っていると森の中から音楽が聞こえてきました。三日連休のこともあってか、公園内の森林でコンサートが開かれていました。ちょっと立ち寄って演奏を聴きました。最初、中学校のブラスバンドの演奏、続いてオカリナの独唱を聞きました。

音楽の聞こえる方へ小道を進む 森林内のコンサートホールで演奏中

私は二十歳の頃、大学のビッグバンドでJAZZを演奏していました。楽器は金管楽器のトロンボーンで、パートは主に3番でした。12月頃、ダンスパーティーの演奏で忙しかったことを覚えています。しかし、音楽は究極の請負です。一演奏でいくらの世界です。とても割に合いませんでした。

オカリナの独唱、森林にオカリナの澄んだ音が響く

もう少し音楽を聴いてみたかったのですが、次の目的地に行かなければなりません。公園の駐車場に戻って再びバイクに乗りました。私は中型150cc,他二人は原付50ccと小型125ccのバイクでした。原付を間に挟んで、私が先頭を走りました。速度は原付にあわせて40Km/hで走りました。次は宮ヶ瀬湖を目指しました。

私は中型150cc,他二人は原付50ccと小型125ccのバイク

このSONY製トランジスタラジオ TR-724の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/6) 修理(2/6) 修理(3/6) 修理(4/6) 修理(5/6)

修理(6/6)

二台のSONY製トランジスタラジオ TR-724のうち、修理対象ラジオも部品取り用ラジオも共にボリュームが故障してることが分かりました。ボリュームを修理できなければ、TR-724を修理することができません。このため、先に部品取り用TR-724のボリュームを分解して修理にトライしてみることにしました。

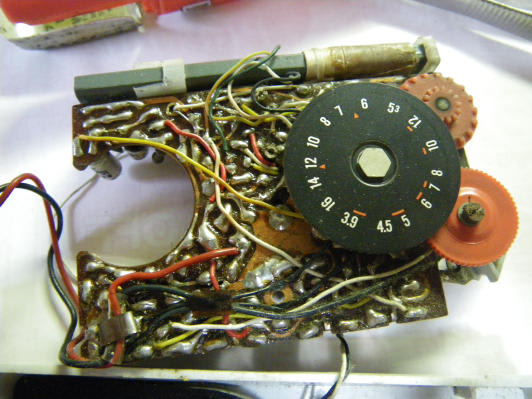

修理をトライしてみたラジオのボリューム(右下の橙色ツマミ)

私が高校生だった40年前、真空管ラジオ用のボリュームは形が比較的大きく分解することができました。ボリュームの炭素皮膜をスライドする接点を磨いたような記憶があります。このTR-724のボリュームも、形が小さいだけで原理は同じはずです。

橙色ツマミをとめるネジ 橙色ツマミを外す

まずは、ラジオ基板を取り出してボリュームを回転させる橙色ツマミを外しました。電源スイッチ側は埃がだいぶ溜まっていました。その裏側を見ると、炭素皮膜を保護する丸い金属板が見えました。この金属板を取り外そうとピンセットでこじると、跳ねるように外れました。あやうくその金属板を見失うところでした。

埃がたまった電源スイッチ側 丸い金属板をこじって外す

ボリューム中央はかしめられて固定されているため、これ以上はボリュームを分解できませんでした。最初、炭素皮膜をスライドする接点の不良だと思っていました。しかし、電源を入れてラジオを受信しながら、この分解したボリュームを動作させつつ調査すると本当の原因が分かりました。

接触不良だった、炭素皮膜接点を構成する金属とボリューム中点金属

それは、炭素皮膜上の接点不良ではなく、炭素皮膜接点を構成する金属とボリューム中点金属の接触不良でした。この接触部分を、尖ったドライバーで磨いたり、押さえる力を強めにすると接触不良が直りました。ボリュームを元に戻してツマミを付けました。そして、接触部分をなじませるために何度もツマミを往復させました。すると、全くガリが出ずにスムーズに音量調節できるようになりました。

受信感度が悪い原因の一つは、落下損傷時にバーアンテナ上のアンテナコイルのずれでした。このずれたアンテナコイルを微妙にずらしながらトラッキング調整をしました。すると、全く問題なくラジオ受信できるようになりました。

トラッキング調整中 外観は破損していても正常にラジオ受信

フィラメントが切れたバイクのヘッドライトの電球を買いました。片方の電球が光っている状態だったので、今回購入した電球を取り付けることによってヘッドライトが直ります。購入したのは、安い400円代の電球です。他はハロゲン電球で、どれも価格が1,500円以上のため買うのをためらいました。今回は、ワット数が18Wの低い電球を購入してみました。

18Wの廉価な電球 ヘッドカバーを外す

なぜ、ワット数の低い電球にしてみたかと言うと、一年前のヘッドライト故障の原因がワット数が大きくてソケットが一部溶けて端子の一部が変形したからです。その変形によって電球が光らなくなり、溶けたソケットの交換修理が必要になりました。ワット数が大きいと熱がこもってプラスチック品が変形したり溶けたりして故障の原因になります。

ワット数18Wの電球をヘッドライトにはめ込む

今回取り付けた電球は普通のものです。他の高価な電球はハロゲン球です。ハロゲン球は昔、映写機などに使われていたとても明るくまぶしい電球です。最近のバイクはほとんどこのハロゲン球のようです。普通の電球は二種類程度しか売っていないのに、ハロゲン球は何十種類売っています。

電球にソケットを取り付け ソケットと電球をヘッドライトに固定

電球をヘッドライトに取り付けると、そのヘッドライトをヘッドカバーに固定してします。そして、そのヘッドカバーをバイクのハンドル前部に固定します。あとは、エンジンを動かしてヘッドライトが正常に点灯するか確認しました。

ヘッドカバーをハンドル前部に固定

ヘッドライトの左右のワット数が違います。向かって左側が18Wの電球のためやや明るさが足りない気がしますが、走行上は問題ないようです。家庭用電球は一般的にワット数が小さいものが長持ちします。台所用の100Wとトイレに使う30Wを比較すると、トイレ用が長持ちすることが多いのはそのためです。どんな機器も発熱が少ないものが超寿命です。

向かって左側が18W電球のため明るさが足りないが実用上問題なし

午後から仕事のため、畑の様子を見に行きました。雨が降っていたため農作業はできませんでしたが、先日植えつけたキャベツや白菜、種をまいた葉物野菜などを観察しました。そして、6月に種をまきして、害虫の被害にあい、7月と8月に草取りをするなど手間をかけてきた小豆を観察しました。先月花を咲かせていた小豆が少しずつ葉色が落ちていました。葉の一部がだんだん茶色になっているので、もう2週間程度で収穫時期を迎えます。

葉色が少しずつ茶色になってきた小豆畑

豆の状態を調べてみました。すると、すでに鞘が茶色になってすぐにでも収穫できる株がありました。一方、鞘がまだ緑色で収穫はまだ先の株もありました。収穫できる小豆と、収穫はまだの小豆が混在している状況でした。

まだ鞘が緑色の小豆 鞘色が茶色で収穫できる小豆

この小豆を収穫するのは10月末の予定です。そして、この小豆を収穫した畑には11月に小麦の種をまく予定です。小豆は、刈り取り後天日干しします。そして、脱穀してから唐箕で選別すると、ようやく店頭で売っているような小豆粒になります。

鞘の色が緑や茶色と、成熟度がさまざまな鞘が混在している小豆

このSONY製トランジスタラジオ TR-724の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/6) 修理(2/6) 修理(3/6) 修理(4/6) 修理(5/6)

修理(6/6)

前回は修理対象のSONY製トランジスタラジオ TR-724の事前調査をしました。今回は、部品取り用のTR-724の調査をしました。こちらのラジオは落下破損したらしく、ケースの革や筺体の傷みがとてもひどい状況でした。

部品取り用のトランジスタラジオ TR-724、とても傷みがひどい

まず最初のラジオを入れる革ケースを調べました。すると、革の継ぎ目はほとんどすべて切れていました。さらに、チャックも傷みがひどく開け閉めできません。これだけ傷んでいると、革の修理は不可能かも知れません。

修理ほぼ不能の革ケース 破損がひどい電池入れ周辺

次にラジオの筺体を調べました。表側のエンブレムは取れてありませんでした。裏側を見ると、電池を入れる箇所が大きく破損していました。アルミ製電池蓋のチョウツガイの一つが破損しており、蓋自体が閉まりません。さらに、電池入れ付近の筺体が割れて無くなっていました。修理する場合は、アルミ溶接するか、代わりのプラスチック板を加工して取り付けるなどするしかありません。ただ、部品取り用のラジオなので修理する必要はないかも。

チョウツガイ片方破損の電池蓋 ラジオの銘板、修理用ラジオより詳細

次に、このラジオの動作状況を調べました。すると、ボリュームのガリが修理用ラジオよりさらにひどい以外はラジオ放送を受信します。音声が少しばかりひずんでいます。外部アンテナ線もちゃんと繋がっていました。しかし、落下破損の傷みがいたるところに散見されました。

ガリがひどい以外はなんとかラジオを受信

破損部分をさらに調べると、9V006Pのソケットが傷みではがれていました。意外なことに、チューニングダイヤルつまみが正規のものではありませんでした。このラジオは修理または改造の履歴があるようです。落下破損したときにダイヤルつまみが飛んで無くなったので、別のラジオのつまみを取り付けたのかも知れません。

傷みではがれた9Vソケット 正規品ではないダイヤルつまみ

さらに破損部分を調べると、アンテナコイルがバーアンテナ上でずれていました。さらに、バーアンテナ自体ががそれを支える枠から外れていました。落下のショックでバーアンテナが傷んだものと思います。しかし、バーアンテナ自体が折れていないのが不幸中の幸いでした。以前、折れたバーアンテナを修繕したことがありましたが、そこまでの修繕は必要ないようです。

外れたバーアンテナとずれたコイル アンテナコイルを正常な位置に

通勤に使用しているバイクのヘッドライトが二つとも点灯しなくなりました。2ヘッドランプなのですが、最近は1つだけがついている状態だったのですが、ついに片方のランプもつかなくなりました。このため1年ぶりにヘッドライトを修理することにしました。

バイクのヘッドカバーを外す 5箇所のネジを取り外す

今回はフィラメントが切れたランプを一つ取り外しました。そして、壊れたランプソケットを、交換用の新しいランプソケットに取り替えました。新しいランプソケットは、事前にバイク店に注文して入手しておいたものです。

取り外した、ランプが入っているバイクのヘッドカバー

バイクのヘッドカバーを取り外すと、フィラメントが切れたランプを取り外しました。さきほどまで点灯していたので、ランプは熱くなっています。火傷しないように手袋をはめてランプをソケットから外しました。フィラメントを空に透かしてみると、かすかにフィラメントが切れていました。

ランプのソケットを取り外す フィラメントが切れたランプ

フィラメントが切れたランプはもう使えませんが、ランプソケットを新しく交換したためもう片方のランプが点灯するようになりました。新しいランプを購入するまでの短い期間、片方のランプだけをを点灯させてバイクを使うことにしました。

注文していたランプのソケット 壊れたソケットを取り外す

なお、本当にフィラメントが切れたのかテスターで抵抗値(導通)を確認してみました。すると、確かにフィラメントが切れているため無限大の抵抗値でした。切れたと思われるフィラメントを透かしてみると、切れたフィラメントと共に黒いしみのような曇りがありました。

切れたフィラメントと黒いしみのような曇り

新しいランプソケットに交換して、バイク本体と電線をつなぎました。そして、元のようにバイク本体にヘッドカバーを取り付けました。このバイクは、ヘッドカバーの取り外しが簡単にできるので修理がとても楽です。

新しいランプソケット電線を本体に接続 ヘッドカバーを再度バイクに取り付け

新しいランプソケットと交換した後、試しにバイクのエンジンをかけてみました。すると、片方のランプだけが光りました。もう片方は、近日中にランプを新しく購入して取り付けるつもりです。

片方しか光らないバイクのヘッドライト

10月に入りだいぶ涼しくなりました。この10月、畑では秋冬野菜の種まきや間引き,田んぼでは稲刈りが始まります。とても忙しい季節ではありますが、気候もさわやかで収穫もできるので一年で一番良い時期ではないかと思います。今回は、ユギ・ファーマーズの仲間と前回の秋冬野菜の種まき植え付けに続いて、種まきや植え付けをしました。今年も去年と同様に野菜がたくさんできると良いと思います。

長ネギの種まき後、被土 被土後、籾殻を敷く

種まきや間引きは、仲間と共に平行して作業しました。間引きしたのは、前回種をまいて芽が出た、小松菜,ニンジン,大根です。種をまいたのは、春菊,小松菜,長ネギ,チンゲンサイ,しゃくし菜,壬生菜,京菜などです。小松菜は時期をずらして種を三度まきますが、今回は二度目の種まきです。長ネギは去年春に種まきしましたが、今年は秋に種まきしてみました。

長ネギは、スズメの砂浴びに使われないように不織布を被覆

これからの時期、次々に野菜の芽が出てきます。これら芽が出た野菜は、やはり次々に間引きする必要があります。間引きしないと、茎がひょろひょろの野菜になります。すると、病気にもなりやすくなりますし害虫にも食べられやすくなります。野菜の種類に応じて、間引く間隔や間引く回数がほぼ決まっています。たとえば、大根は2~3回間引いて最終的に1本/株にします。

混んだ大根の芽を間引く 大根は2~3回間引いて一本に

野菜の種まきをしたり間引いたりしている間、Tさんが園芸ショップで買ってきたラズベリーの苗を畑に植え付けました。私の家で昔、ブラックベリーを育てていたことがありました。野生に近い品種だったので茎にバラのようなトゲがあったのを覚えています。実は黒く、ジュースにして飲んでいました。

ラズベリーの苗を植えるTさん 里芋の収穫、小さな芋がたくさん

種まきや植え付けが終わる頃、収穫もしました。収穫したのは、里芋,長ネギ,ナス,モロヘイヤなどです。里芋は小さな小芋が沢山付いていました。収穫物は参加者で均等に分けました。一方で、夏野菜の畝を壊して残渣を取り除いて耕運機で耕しました。この畝には来週あたり、私の好きな野菜の一つであるのらぼう菜の種でもまこうかと思います。

夏野菜の畝を崩して、耕運機で耕すMさん

このSONY製トランジスタラジオ TR-724の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/6) 修理(2/6) 修理(3/6) 修理(4/6) 修理(5/6)

修理(6/6)

故障した二台のSONY製トランジスタラジオTR-724、一台を修理する対象のラジオ、もう一台を部品取り用のラジオとしました。まずは、それぞれのラジオの故障内容を詳細に調査しました。最初に修理するラジオの方を調査しました。

革も、アンテナも揃っているSONY製ラジオTR-724(修理用)

ざっと見た感じでは傷みなどは散見されません。表を見ても裏を見ても比較的傷がありません。ただ、表にあるはずのSONYのエンブレムが外れて無くなっています。それ以外に凹みなどもないので、落下による損傷はないようです。

ラジオの表側、エンブレム無し ラジオの裏側、傷み無し

続いてラジオの側面を見てみました。ここも大きな傷はありません。ボリュームなどのつまみ類も長年の使用感がある位です。この程度の汚れは、磨けば綺麗になります。

電池BOX裏の銘板 各種つまみ類、長年の使用感あり

概観を観察した後、内部の基板を観察しました。使われている電子部品は前回調査したとおりです。ここで、電池をつないでみました。どの程度受信するのかしないのか?など調査しました。すると、受信するのですが、ボリュームのガリがとてもひどい状態でした。ボリュームをちょっと触るだけで音が出なかったり無音になったりします。なお、このページに添付の動画は一番良い状態の時です。この良い状態でボリュームに触ると、たちどころに音が消えたり良くてガリガリ言います。

他ラジオ(下)との比較、バーアンテナが大きく受信感度は良さそう

このラジオの一番の故障はボリュームのガリと分かりました。部品取り用ラジオからボリュームを外して、このラジオのボリュームと取り替える必要があるようです。その他、気が付いた点は、外部アンテナにつながるコードが切れていたことです。また、それほど大きな問題ではありませんが、ラジオの裏蓋を固定するネジ穴が大きくなっていたことでした。

切れたアンテナ線、接続要 削れて径が広がったネジ穴