チャールズ/ディケンズ『アメリカ覚え書き』ペンギン・クラシックス、

カヴァーの図柄は複数ある。

Charles Dickens, American Notes,edited by Benita Eisler,

Penguin Classics, 1842, 2004, cover(various)

『ローウエルだより』 表紙

The Lowell Offering: Writings by New England Mill Women (1840-45),

Harper Colophone books, 1977. cover

「ディケンズ・シンドローム」にかかると、なかなか抜け出せない。なにしろ世界に文豪の名をほしいままにしてきたディケンズだけに、いずれの作品も読み出すと、手放せなくなる面白さがあって、結局それまで続けていた仕事を放り出して、読んでしまうことになる。今回も『大いなる遺産』を読んでいる間に、いくつかの気になる「キーワード」を思い出し、『アメリカ紀行』などを読むことになった。実はこの作品、興味深い点が多々あって、これまでに数回は読んでいるのだが。

ディケンズは生涯に二度(1842、1867年)、新大陸となったアメリカへ旅している。アメリカは、1783年に独立を達成したが、その後、ヨーロッパから多くの文化人が訪れた。チャールズ・ディケンズ(1812-1870)もそのひとりだった。

ディケンズ最初のアメリカ

ディケンズ、最初の旅は、1842年1月から約半年間、アメリカの主として北東部から中西部の一部を旅している。ディケンズ29歳の時であった。しかし、文筆家として彼の名はすでに新大陸で広く知られていた。

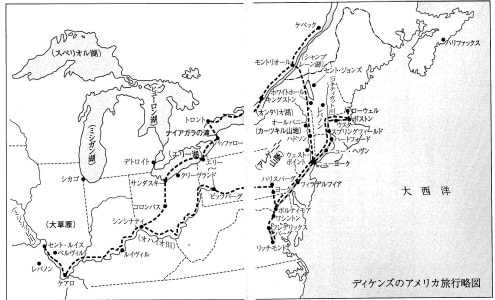

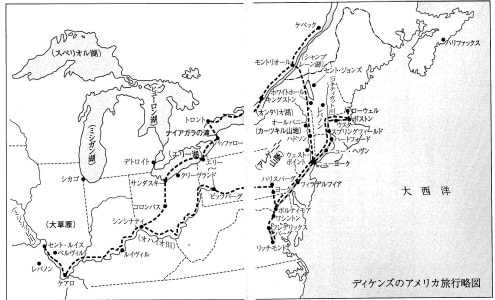

ディケンズが旅したこの地域は、個人的にも印象深い地が多く、読む度に数々のことが思い浮かんで、とてもブログなど書いていられないほどになる。ちなみに、この旅でディケンズは、今日ニューイングランドといわれる北東部(ボストン、ニューヨークなどを含む)、セントローレンス川の流域カナダ側、ケベック、モントリオール、トロントから5大湖をナイアガラを経由、エリー湖から大草原地帯のシンシナティ、ルイヴィルなどオハイオ川をセントルイスまで行っている。 さらにニューヨークから南下し、フィラデルフィア、ボルティモア、ワシントン、リッチモンドまで旅した。

ディケンズが旅した地域、邦訳 6-7。 英語版にも簡単な地図がある。

南部や西部、太平洋岸などへは行っていないので、アメリカ全域を知るということにはならないが、ディケンズという大作家が、当時のアメリカの社会のディテールをいかに感じたかが、生き生きと伝わってくる。

邦訳に出会う

これまでは、Penguin Classics の英語版で読んでいたが、たまたま書店で本邦初訳と銘打った文庫二冊(ディケンズ著『アメリカ紀行』、伊藤弘之・下笠徳次・隈元貞広訳、岩波文庫、2005年、原作1842年)が目に入ったので、今回はこれを読んでみた。英語版テキストは、アメリカとイタリアへの旅行記を同一書籍に含めたものも多いが、この文庫では別になっている。イタリア紀行も大変興味深く、これについても、記す機会があるかもしれない。

この旅行記で、ディケンズは訪れた新大陸のさまざまな光景について、母国イングランドと比較しながら、賞賛やアイロニーを含めて生き生きと記している。なかでも、大変興味深いのはアメリカと比較して、イングランドにおける社会福祉の遅れが指摘されていることだ。ディケンズがさまざまな作品で描いているヴィクトリア朝時代の労働や社会福祉の実態とアメリカのそれが比較されている。とりわけ個人的に興味深いのは、この作家がボストンから当時著名な繊維工業の町であったマサチュセッツ州ローウエル Lowell, Massachusettsまで脚を伸ばしていることだ。ローウエルは、ディケンズなどの著名人の訪問で、さらに有名になった。

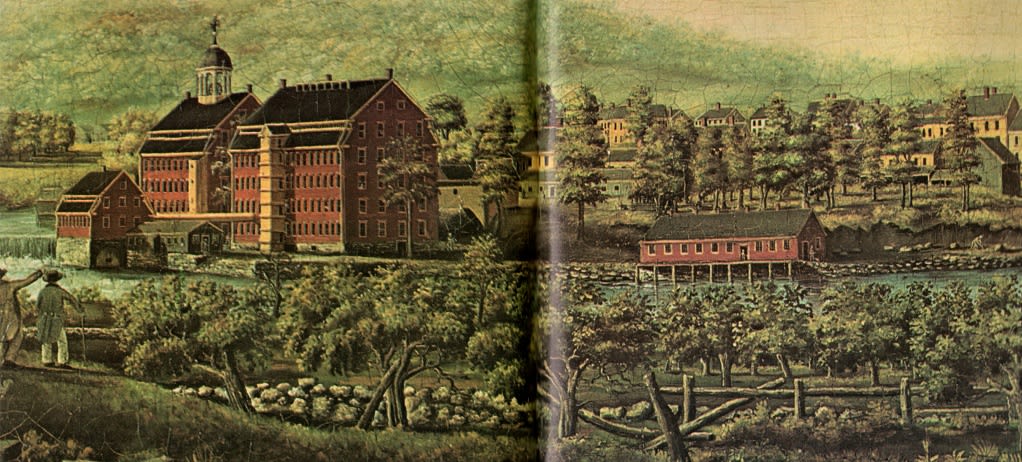

この町ローウエルは、知る人ぞ知るアメリカの繊維産業にとって記念すべき地である。起業家フランシス・カボット・ローウエル(1775-1817)によって、1813年、ウオルサム Waltham にアメリカ最初の木綿繊維工場が建設された。ローウエルの死後、1826年にコンコード川とメリマック川の岸辺に、ローウエルの同僚であったボストン・アソシエイツの設計によって、アメリカ最初の木綿繊維工業の都市として建設された。世界的に有名になり、チャールズ・ディケンス、デイヴィ・クロケットなど、世界中から著名人が訪れた。工場の発達とともに、ヤンキー・ミル・ガールズ(アメリカ人で繊維工場で働いた若い女性たち)に始まり、アイリッシュ、ドイツ、フレンチ・カナディアン、ジューイッシュ、ポルトガル、ポーランド、ヒスパニック、中国などアジア系移民が働くところとなった。

ディケンズの訪問の目的は、当時すでに世界的に知られるようになっていたこの新しい工場の仕組みを、自分の目で確かめることにあった。実際に現地を見たディケンズには、母国イギリスの劣悪な労働条件の工場とは比較にならない、規律のとれた清潔な職場に見えたようだ。とりわけ、ディケンズはそこで働く若い女性たちの健全さに強い感銘を受けたようだ。彼は次のように記している:

「私はここで厳かに明言するが、私がその日いろいろと異なる工場で見たすべての人の群れの中で、私に痛ましい印象を与えた若い人の顔は一つとして思い出すことも取り上げることもできないし、また、自分自身の手による労働によってその日の糧を得るのは当然のことであると考えたとして、私にその力があればそこでの労働から解放してやったであろうにという思いを抱かせるような若い娘も、一人としていなかった。」(邦訳 pp.150-151).

さらに、ディケンズは次のようにも記している:

「 ここで三つの事実を申し上げようと思うが、それは大西洋のこちら側の大多数の読者をびっくり仰天させるだろう。

第一に、非常に多くの寄宿舎に共同出資によるピアノがある。第二に、ほとんどすべての若い女性たちは貸し出し図書館に出資している。第三に、彼女たちは『ローウエルだより』という名の定期刊行物─「工場で活発に働く女性たちによってのみ書かれた、独創的な記事の宝庫」 ─を自分たちで作成している。そして、それは、それ相応に印刷され、刊行され、売られる。私はそのうちの中身の濃い400ページをローウエルからはるばる持ち帰り、始めからおしまいまで読んだ。」(邦訳 p.153)。

さらに、彼はこうも述べている:

「 両国を比較したらその対照は強烈なものとなるだろう。というのも、それは「善」と「悪」、清明の光と暗黒の影という対照になるであろうから。それゆえ、そのような比較はしないことにする。そのほうが公正だと思うから。そこで、それだけにいっそう、これらのページに目を向けてくれるすべての人々に切に懇願するしかないのだ。しばしば立ち止まってこの町とわが国のどうしようもない犯罪の巣窟との違いをよく考えていただきたい。〔中略〕そしてまた、最後に、これが最も重要なことだが、貴重な「時間」がいかに猛スピードで過ぎ去っているかを思い出していただきたい。」(邦訳 pp157ー158)。

ディケンズがイギリスの工場労働の苛酷・劣悪な状況と比較した時、このローウエルの工場の斬新さ、清潔さ、人間らしい労働環境はまさに新大陸が生んだ素晴らしい産物に見えたようだ。そして、母国の現実の早急な改善の必要を力説している。ローウエルの女性労働者たちは、それでも1日12時間は騒音に充ちた工場で働いていたのだが。

この大作家が感銘して持ち帰って読んだ、働く女性たちの手で書かれた『ローウエルだより』 The Lowell Offering は、実はディケンズの後を追ったわけではないが、管理人も若い頃に夢中になって読んだ一冊であった(これは、いわば現代のホームページに相当するかもしれない。読んでいると、当時のローウエルで働いていた女性たちの話し声やざわめきなどが聞こえてくるような気がする)。そればかりでなく、ローウエルやメリマックなどの図書館、資料館まで出かけ、膨大な史料に圧倒されながらも、あるテーマの探索を続けたことがある。

ローウエルに代表される工場制労働のユートピア的状況は、長くは続かなかった。厳しい資本主義の大波は、この静かな森の中に作られた牧歌的工場も呑み込んでしまう。

紙幣の図版にまで使われたローウエルの女性労働者

Source: "Lowell Girls" banknote, engraved by the American Banknote Company

ca. 1858. Prints Division, the New York Public Library, Astor, Lenax, and Tilden

Foundation.

19世紀半ば、世界が注目した工場で働いた女性たちが残した文集 The Lowell Offering も、間もなく中止のやむなきにいたる。後年、記録の整理/編集に当たった編者 Benita Eislerは「あとがき」で次のように記している。

「『ローウエルだより』は、現実と神話の間に挟まれた時間を生きた女性たちの手になる、われわれの最も貴重な記録である。彼女たちが発行を中止のやむなきにいたった時に示した強い復活への願望に、われわれが応えられなかったことを恥ずかしく思う。」

(The Lowell Offering, p.217)

j

j

「シャトル・ボビンを巻く女性」

Woman winding shutle bobbins, after a drawing by Winslow Homer

in W. C. Bryant's Song of the Sower, 1871, Merrimack Valley Textile Museum.

The Lowell Offering, Writings by New England Mill Women (1840-1845),

edited with introduction and commentary by Benita Eisler. Harper Colophon Books, 1977, pp217.

j

j