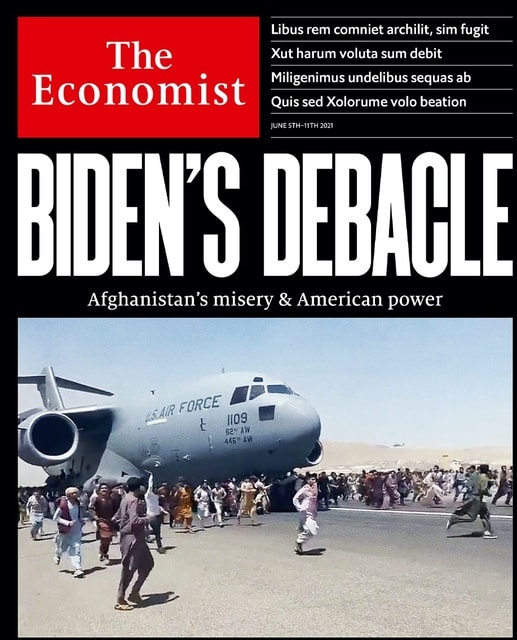

陥落寸前のカブール国際空港、米軍輸送機で逃れる人々

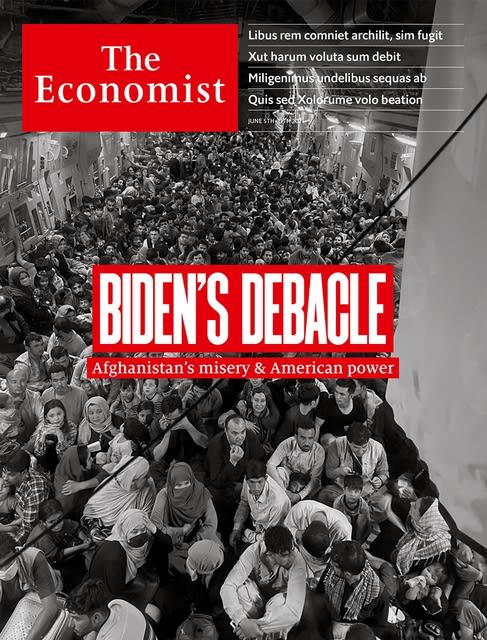

The Economist August 21st-27th 2021 cover (この歴史ある雑誌のユニークな点のひとつは、検討過程で上がった表紙の代替案を示してくれることである。)

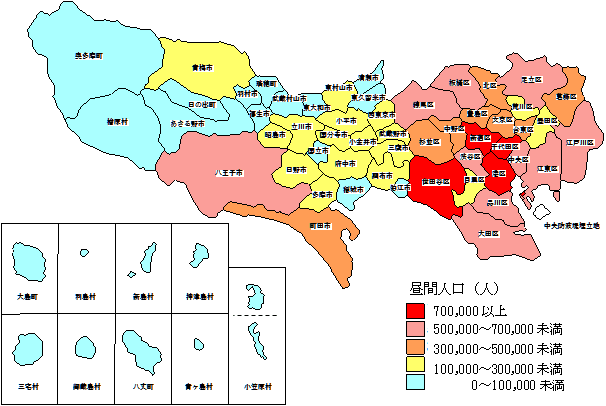

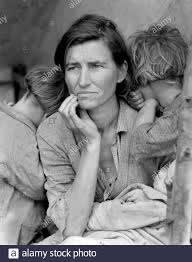

歴史は逆走して破綻に向かっているのではないかと思ってしまうことがある。アフガニスタン、カブール国際空港で在留米国人などの撤収をする米軍輸送機によじ登り、しがみついてまで逃れようとするアフガンの人々。死者そして出産まであったようだ。かろうじて機内に入り込めても、将来祖国へ戻れる保証もない。これだけの人々の行先きはあるのだろうかと思うほどの密集度だ。誰も手にはほとんど何も持っていない。空港へ押し寄せた人々の顔色には、再び支配者の座に戻ってきたタリバンへの言いようもない不安と恐怖が感じられた。

タリバン指導者の現状融和的な発言とは裏腹に、兵士などの末端では従来と変わらない暴力的なテロ組織の活動が続いていて、市民に大きな不安と恐怖を与えているようだ。結果として祖国を見限り国外脱出を図る人々が増加している。

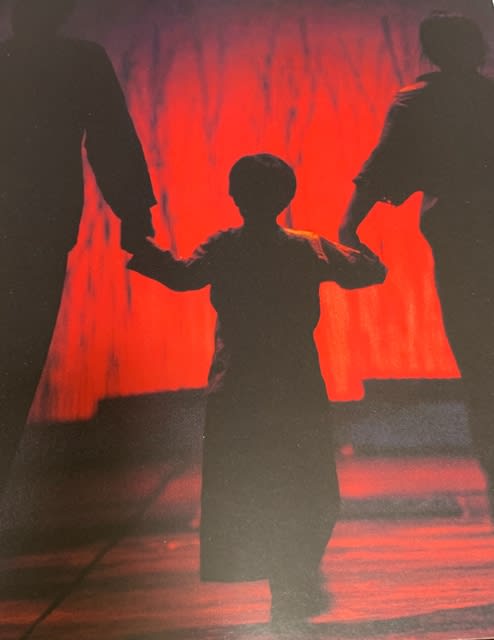

幸いにも?脱出できた人々のその後はどうなるのか。祖国を捨てる決意をした人々に待ち受ける運命は?

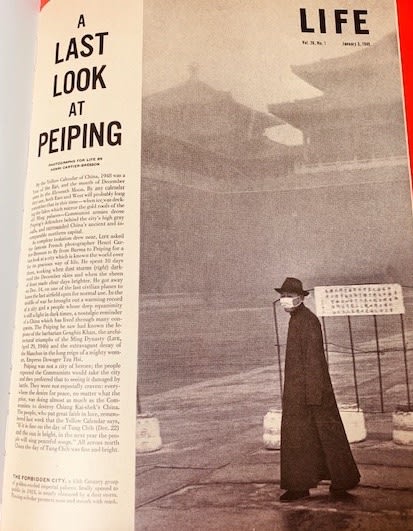

TVでこの光景を見て、筆者の脳裏にはヴェトナム戦争のサイゴン陥落(解放)の光景が浮かんだ*1。同じことを思った人たちは多いようだ。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

*1

ベトナム戦争末期、1975年になると敗北を覚悟した南ベトナムからは、南ベトナムの国民が国外脱出を始めていた。アメリカも南ベトナムの敗北を認め、軍事支援を断ったため、北ベトナムの勝利はほとんど明らかになっていた。1975年4月30日、北ベトナムによって南ベトナムの首都サイゴン(現在のホーチミン市)が接収された時、南ベトナムの人々はサイゴンから必死の脱出を始めていた。アメリカ軍は陥落寸前にサイゴンを脱出、ヘィコプターで空母ミッドウエイ艦上へ搬出された。

ブログ筆者はそれとともに、当時の状況を背景にミュージカルになった「ミス・サイゴン」の場面のいくつかを思い浮かべた。その印象は今でも鮮明に記憶に残っていた。最後のアメリカ人が大使館の屋根からヘリコプターで脱出する光景がハイライトとなり、残されたベトナム人たちが絶望して叫ぶ場面が印象的であった。ヘリコプターはこのミュージカルのアイコンのような存在だった。

ミュージカル『ミス・サイゴン』(Miss Saigon)は、プッチーニのオペラ『蝶々夫人』から発想され、ベトナム駐留のアメリカ兵とアジア人女性の運命のロマンスを描いた作品である。1989年ウエスト・エンドのドルリーリーン劇場で上演され、その後ブロードウエイに移り、2014年以降世界各地で上演されるようになった。アジアの人々や女性への人種・性差別などが問題になったが、興行的には成功したミュージカルだった。

ブログ筆者はウエスト・エンドとブロードウエイの双方で見る機会があったが、手元にあって今回その一部を使わせていただいたカタログはブロードウエイ版である。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ジョー・バイデン大統領は2011年4月に、アフガニスタン駐留米軍を9月11日(後に8月末)までに完全撤収させると発表した。アメリカは十分長い間、アフガニスタンにいたとバイデンは述べた。確かにアメリカは極めて長い間、この国のために巨額の軍事費を投入し、米軍を駐留させてきた。これだけ支援しても政府軍が自力で戦えないのならば、見切りをつける時だと思ったのだ。その判断自体は誤りではなかったといえよう。

大失策:現実を掌握していなかったバイデン大統領

しかし、バイデン大統領には撤収を決めたアメリカ軍の退き方への深慮が欠けていた。段階的にでも状況を見ながらの撤収であれば、政府軍、タリバン双方への然るべき目配りができたろう。しかし、突如として糸を切られた風船のようになった政府軍は、ほとんど抵抗することなく、戦車、航空機など重装備まで含むアメリカ軍の最新軍装備をそのままにタリバンの手に引き渡してしまうような無責任な撤収を行なった。政府軍の実態がこれほどまで脆くなっていることをアメリカは十分掌握できていなかったのだ。政府軍はほぼ1週間で崩壊してしまった。

バイデンにとって、トランプが結んだ合意は、バイデンの主張してきた完全撤収を正当化する理由の一つとなった。しかし、撤収の仕方には配慮が足りなかったとの批判が内外で高まっている。確かにバイデン大統領はアフガンの状況を安易に考えていた節があった。

アフガニスタン政府軍は、米軍などから20年に渡り、武器を供給され訓練も受けてきた。米軍とNATO軍が撤退するとしても、残された装備を活用すればタリバンとの戦いにおいても、半年から1年程度は持ち堪えることはできるのではないかと、アメリカの諜報機関を含めて思っていたようだ。それが1ヶ月も経たない間に崩壊してしまった。自らの組織に対する信頼や傾倒がなかったら、国家というものはこれほどまでに脆く崩れてしまうものなのか。他方、タリバンは自分たちの大義に情熱を感じ、再びかつてのごとき専制的な支配を夢見ているようだ。

ドナルド・トランプ前大統領は、2020年2月にタリバンと「和平合意」を結び、今春までにアフガニスタンから米軍を完全撤収すると約束していた。アメリカがこの合意に違反したら、米兵に対する攻撃を再開するとタリバンは警告していた。

タリバンの予想を上回る圧倒的な支配力拡大に対して、北部同盟など反タリバンの動きも出ていることが報じられている。しかし、それらの動きがアメリカ軍が在留していた当時の政府軍の版図まで押し戻すとは当面考えられない。

タリバンは現在の段階では圧倒的優位を誇示しているが、混乱の極みにあるアフガニスタンの統治能力があるのか、疑問も多い。指導層と末端の兵士などの間には、新しい事態への対応のあり方に意思統一ができているとは到底思えない。

さらに、新たな体制を確立、運営する指導力も資金源もタリバンが保持しているとは思われないようだ。すでにアヘン、ヘロインなどの原料となるケシ(罌粟)の栽培に取り掛かっていると言われている。タリバンによる新政府の今後には、多くの不安が待ち受けている。

中国、ロシアなどはタリバン支持の考えを示しながら、アメリカと同盟国の関係に揺さぶりをかけようとしているようだ。

ここで、目を東アジアに転じると、そこには強大になった中国の実効支配の拡大に伴い、かつてない緊張感が生まれつつある。それが限度を超えた時、日本政府そして国民はいかなる対応を見せるだろうか。ブログ筆者は恐らく生きていない近未来の次元だが、コロナ禍後の国家的課題として、そのあり方が頭をよぎることが多くなった。

子供たちの将来を定めるのは