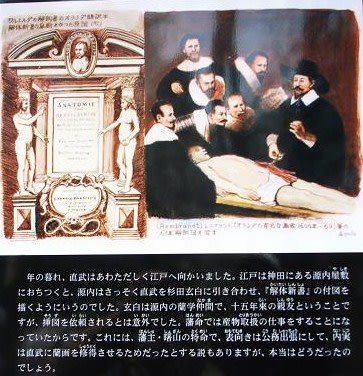

青柳邸内展示パネルの一枚

レンブラントの模写部分についてのパネル説明文は、次のように書かれている:

(Rembrandt)レンブラント(オランダの有名な画家・1606年-69)筆の人体解剖図を写す。 Ayata?(模写内署名)

桜見物のために角館を訪れていた時のこと。公開されている武家屋敷のひとつ青柳家で屋外に置かれた展示物を見ていると、思いがけないつながりに驚かされた。日本の蘭画画家としての小田野直武についてのパネルがあった。小田野直武の名は聞いたことがあったが、その生い立ちや活動についてはほとんど知らなかった。

杉田玄白の名は『解体新書』(安永3年、1774年)とともに、日本人の間ではあまりにも著名だが、小田野直武はその図版(挿図)を担当した画家であった。画家が表紙絵と図版を描いた初版の『解体新書』は庭園内「ハイカラ館」に展示されている。

当時、角館の主藩であった久保田藩は、財政立て直し政策の一環として鉱山開発を企図、この事業に精通している平賀源内と鉱山技師の吉田理兵衛を1773年(安永2年)に藩に招いた。滞在中に小田野の屏風絵などを見て、画家としての才能を見出した平賀源内が江戸へ連れ出し、杉田玄白に推薦したようだ。

小田野直武(1749~1780)は角館城代・佐竹義躬(よしみ)の槍術指南役を勤めていた下級武士、小田野直賢(なおかた)の四男として生まれた。

小田野家と青柳家は姻戚関係にあり、公開されている青柳邸内で、小田野直武の胸像が置かれた付近に、かつて小田野家の本家、即ち、直武の生家があったらしい。その胸像近くのパネルには、小田野直武の一生がわかりやすく説明されている。年少期より画才を発揮し、15歳で久保田藩の御用絵師から狩野派の画法を学んだ。直武と同じ年の城代、義躬が直武の後ろ盾となり、その才能を発揮させるよう助けたようだ。

屋敷内の素晴らしい桜に魅せられて、展示を見ている人は少なかったが、展示パネルにここに掲げる模写図が含まれていた。屋外に設置されていることもあって、あまり立派な展示ではない。しかし、模写の原画は明らかに、レンブラント Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)の『テュルプ博士の解剖学講義』 *である。レンブラントは1632年にこの作品を描いた。きわめて短い期間に、当時のオランダ美術界の流行、最先端技法を身につけ、グループ・ポートレイトと言われるジャンルでの代表的作品として知られている。

描かれているのは、当時のアムステルダムの有名外科医ギルドの主要メンバーである。テュルプ博士の卓越したスキルを驚嘆の目で見つめる医師たちの表情が、新たなジャンルの肖像画としての特徴をもって生き生きと描かれている。日本に来たオランダ人医師などが持ち込んだ模写図などを見て、誰かが描いたのだろうか。展示には、その点についての説明はなかった。

レンブラントは17世紀を代表する画家であり、ラトゥールと同様に「光と闇」の描写をひとつの特徴とした。生年はラ・トゥールよりほぼ13年若いが、ほとんど同時期の画家である。オランダとロレーヌと、活動の場は異なったが、共にカラバッジョの影響が見出されるなど共通している点もある。レンブラントについては、ラ・トゥールの作品を見る時に、暗黙のうちに、ひとつの比較基準として考えてきた。それだけに、レンブラントとその作品についても多くのことが思い浮かぶ。レンブラントも知名度の割には謎が多く、近年、新しい視角からの大規模な見直しが行われている。いずれ、その一端を記すこともあるかもしれない。ひとまず、桜が想起させたレンブラントと日本の画家との不思議な縁を記しておきたい。

*

Rembrandt Harmenszoon van Rijn . The anatomy lesson of Dr. Nicolaes Tulp (1593-1674), Amsterdam reformed prelector in anatomy and future burgomaster Inscribed Rembrandt f: The Hague, Koninklijk Kabiner van Schilderijen Mauritshuis