新型コロナウイルスの世界的拡大で始まった今年の夏は、いつもとは大きく異なるものになった。Stay Home とGo to Travel という相矛盾する耳慣れない言葉が行き交う中で、多くの人はいかに夏をすごすべきか、それぞれに戸惑うことになった。

熱中症のことも考えると、やはり家で静かに暮らしているのが安全なようだ。何度繰り返したかわからない整理という名目で、いつとはなく積み重なってしまった紙の山を崩しては、別の山を作るという愚かしいが、多少は疲れた頭脳が活性化する作業をしている。昔読んだが、十分には理解できず「断捨離」の対象には思いきれなかった書物が現れてくる。

『再訪のブライズヘッド』

その一冊、イーヴリン・ウォーの「回想のブライズヘッド」(1945*)が、目についた。この名作、日本では必ずしも広く知られていない。かつて筆者がイギリス、ケンブリッジに客員として滞在していた頃、友人の大学副学長(ダーウイン・コレッジ学寮長)W.Bを含むフェロー3人の話の中で浮上し、読んだことがあった。「20世紀の小説で後世に残るべき作品はなにか」という話題の中で浮かび上がった一冊である。およそ30冊くらいが話題になった。当時話題となっていた『日の名残り』Remains of the Day もそのひとつだった。その他、W.フォークナー、オルダス・ハックスレー、J. スタインベック、E. ヘミングウエー、G.オーウエル、A.カミュ、J. サリンジャーなどが頭に浮かぶ。

『再訪のブライズヘッド』

その一冊、イーヴリン・ウォーの「回想のブライズヘッド」(1945*)が、目についた。この名作、日本では必ずしも広く知られていない。かつて筆者がイギリス、ケンブリッジに客員として滞在していた頃、友人の大学副学長(ダーウイン・コレッジ学寮長)W.Bを含むフェロー3人の話の中で浮上し、読んだことがあった。「20世紀の小説で後世に残るべき作品はなにか」という話題の中で浮かび上がった一冊である。およそ30冊くらいが話題になった。当時話題となっていた『日の名残り』Remains of the Day もそのひとつだった。その他、W.フォークナー、オルダス・ハックスレー、J. スタインベック、E. ヘミングウエー、G.オーウエル、A.カミュ、J. サリンジャーなどが頭に浮かぶ。

WBは昨年秋に急逝し、今年4月にケンブリッジで追悼の会を開催することが予定されていた。それも新型コロナ禍で中止になってしまった。WBはオックスフォード出身だが、ケンブリッジで人生の後半を過ごした。

〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

*Evelyn Waugh, Breideshead Revisited (1945), 1960

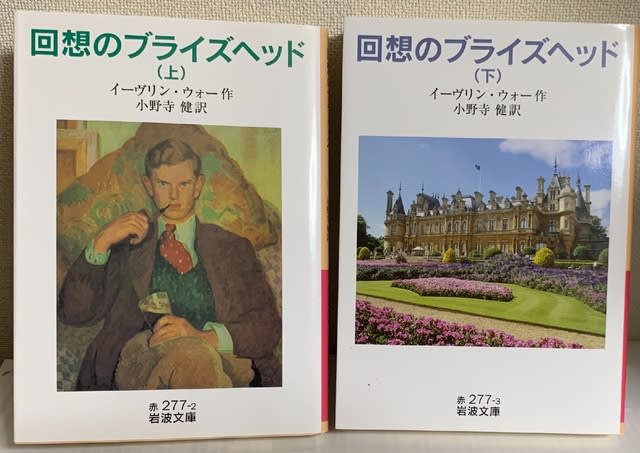

イーヴリン・ウォー(小野寺健訳)『回想のブライズヘッド』(岩波書店、2009年)

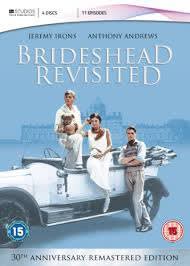

本書には英語版でもかなり多数の版がある。それに伴い、表紙も上掲のようにさまざまで未読の読者には、内容について異なったイメージを与える。ブログ筆者はシンプルなペンギン版(1962)を参考にした。

邦訳も吉田健一訳などがあり、表題も異なる。今回は小野寺健訳(岩波書店、2009年、全2冊)を参考にした。達意の訳者の手になるこの版は上巻終わりに「解説イーウ”リン・ウォーと『回想のブライズヘッド』」が収録されており、構成上はかなり違和感がある。下巻で最期のページに行き着かない前に解説が出てきてしまうのだ。

〜〜〜〜〜〜〜

梗概については触れないが、画家である主人公チャールズ・ライダーのローマ・カトリックへの回心(conversion)が暗黙裡に一本の糸となって、ストーリーが展開する。話の舞台となるのは、チャールズが学生時代を過ごしたオックスフォード、次いで実家があり、第一次世界大戦後のイギリスの象徴でもあるロンドン、そして主人公の精神的遍歴、回心にとって最重要な土地ブライズヘッドである。ブライズヘッドは架空の地である。学問、友情、純粋、成長などを育んだオックスフォード、欲望、奢侈、背徳、虚栄、堕落、絶望などがうごめくロンドン、贅沢、洗練、崇高、純粋、神秘などに満たされる究極の場としてのブライズヘッドと、人間の人格形成にそれぞれ異なった重みを持つ。

描かれている世界は、あくまでイギリス社会の最上層を占める上流(貴族)階級の内側である。社会を構成する大多数の中下層階級は視野の外にある。しかし、この恵まれた、しかし多くの問題を抱えた一部の人たちに触れないでイギリス社会を理解することはできないのだ。

小説では20世紀の前半におけるイギリス社会の文化的荒廃の中で、上流(貴族)階級の一角を構成する登場人物の精神的遍歴が描かれている。オックスフォードやケンブリッジはイギリス社会の中ではいわば飛び地のような存在であり、外の社会の世俗性とは隔絶された場所である。ブログ筆者もケンブリッジのコレッジに滞在してみて、その秘密主義、独立性、特異性が継承されていることを感じた。古いコレッジではシニア・フェローになれば、外へ出かけなくとも生活にさしつかえない。今ではほとんどのコレッジが男女の区別なく受け入れているが、かつては原則男子だけであった。小説の主要登場人物の一人セバスチャンも、コレッジに多いゲイとして描かれている。これもコレッジの環境では珍しいことではない。

画家を目指す主人公チャールズが抱く絵画は写真より優れているとの考えに、終生の友人となるセバスチャンは魅了される。

夏休み、セバスチャンはチャールズをブライズヘッドのマーチメイン公爵家の大邸宅に招く。そこはセバスチャンの実家であり、カトリックの教義の下、厳格だが贅沢な貴族の暮らしの場であった。二人はそこで関係を深める。他方、チャールズとセバスチャンの妹ジュリアの恋も、政略結婚が支配する中では実ることはなかった。その後、セバスチャンはアル中の上に、心に大きな傷を負い、モロッコへ流れてアヘン中毒者としてほとんど廃人となってしまう。

描かれている世界は、あくまでイギリス社会の最上層を占める上流(貴族)階級の内側である。社会を構成する大多数の中下層階級は視野の外にある。しかし、この恵まれた、しかし多くの問題を抱えた一部の人たちに触れないでイギリス社会を理解することはできないのだ。

小説では20世紀の前半におけるイギリス社会の文化的荒廃の中で、上流(貴族)階級の一角を構成する登場人物の精神的遍歴が描かれている。オックスフォードやケンブリッジはイギリス社会の中ではいわば飛び地のような存在であり、外の社会の世俗性とは隔絶された場所である。ブログ筆者もケンブリッジのコレッジに滞在してみて、その秘密主義、独立性、特異性が継承されていることを感じた。古いコレッジではシニア・フェローになれば、外へ出かけなくとも生活にさしつかえない。今ではほとんどのコレッジが男女の区別なく受け入れているが、かつては原則男子だけであった。小説の主要登場人物の一人セバスチャンも、コレッジに多いゲイとして描かれている。これもコレッジの環境では珍しいことではない。

画家を目指す主人公チャールズが抱く絵画は写真より優れているとの考えに、終生の友人となるセバスチャンは魅了される。

夏休み、セバスチャンはチャールズをブライズヘッドのマーチメイン公爵家の大邸宅に招く。そこはセバスチャンの実家であり、カトリックの教義の下、厳格だが贅沢な貴族の暮らしの場であった。二人はそこで関係を深める。他方、チャールズとセバスチャンの妹ジュリアの恋も、政略結婚が支配する中では実ることはなかった。その後、セバスチャンはアル中の上に、心に大きな傷を負い、モロッコへ流れてアヘン中毒者としてほとんど廃人となってしまう。

時は流れて戦争の時代を迎え、チャールズは上級将校として多くの思い出を刻むブライズヘッドを訪れる。かつてセバスチャン、妹のジュリア、そして母であるマーチメイン公爵夫人が住んだ大邸宅の軍事的接収が任務だった。身近かにさまざまな愛や葛藤に明け暮れた人たちの姿はそこにはない。

‘It’s NOT a bad camp, sir’, said Hooper. ‘ A big private house with two or three lakes. You never saw such a thing.’

‘Yes I did.’ I replied word-wearily. ‘I have been here before.’

I had been there; first with Sebastian more than twenty years before on a cloudless day in June, when the ditches were creamy with meadowsweet and the sentences heavy with nostalgia.

〜Evelyn Waugh, Brideshead Revisited 〜

カトリックへの回心

ブログ筆者が本書を最初に読んだ時、十分理解できなかった点がかなり残ったが、とりわけチャールズが最期の段階でローマ・カトリックへの遠からぬ入信を思わせる経路であった。その後の知識の獲得で多少理解が進んだと思うこともあった。そのひとつはイーヴリン・ウォーが1930年に英国国教会からカトリックに改宗していた事実だった。なにがこの作家を少数派のカトリックへ導いたのか。

〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

イギリスでは国王ヘンリー8世がローマン・カトリックから離脱し、英国国教会を作って以来、プロテスタントがカトリックよりも優位に位置していた。そのため、英国国教徒(アングリカン)カトリックは少数派であった。この小説でマーチメイン公爵家のような貴族がカトリック教徒であることはきわめて珍しく、ブライズヘッドの家系に深い影を落としている。小説でも宗教間の微妙な駆け引きが理解を深める上で大きな役割を果たしており、微妙な陰影を落としている。

N.B.

イギリスでは国王ヘンリー8世がローマン・カトリックから離脱し、英国国教会を作って以来、プロテスタントがカトリックよりも優位に位置していた。そのため、英国国教徒(アングリカン)カトリックは少数派であった。この小説でマーチメイン公爵家のような貴族がカトリック教徒であることはきわめて珍しく、ブライズヘッドの家系に深い影を落としている。小説でも宗教間の微妙な駆け引きが理解を深める上で大きな役割を果たしており、微妙な陰影を落としている。

さらに、小説では明示的には扱われないが、オックスフォード・ムーヴメントOxford Movementというひとつの宗教的運動が影響を与えたともいわれている。オックスフォードを舞台とした「教会には国家や国教制度から独立した神から与えられた権威が存在する」という理念に基づき、教会、文学を含む知的活動、文化に一定の影響を与えた。英国国教会の上層の一部がアングロ・カトリック(イングランド・カトリック)につながるという変化が社会の精神的、物価的面に影響を与えたと思われる。この運動は文学のあり方にも大きな影響を与えたとされる。

〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜

コロナ禍、熱中症の嵐が世界を襲う異例な夏、暑さしのぎの断捨離仕事で再会したこの一冊、案の定一筋縄では行かなかった。一行、一節に考えさせられ、行ったり来たりの時を過ごした。一行に作家の深い思いがこめられている。その間、暑さや新型コロナのことは忘れていた。目指した「断捨離」作業は進まず、本は本棚の片隅に戻された。再び出会うことはあるだろうか。