絵画の力、写真の力

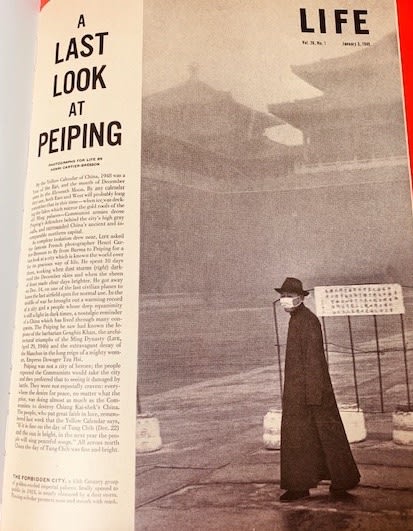

ひとりの長い黒衣の男が帽子を被り、マスクをして歩いている。すぐ背後には何やら立て看板らしきものが写っている。中国語らしき文字が読み取れる。その背後には城壁と城塞か宮殿らしき建物があるようだ。人物以外はぼんやりとして夕暮れのような雰囲気である。新型コロナウイルスと関連しているのだろうか。

しかし、説明文らしき見出しには、A LAST LOOK AT PEIPINGの文字が読み取れる。写真右上部には、LIFEと記されている。LIFE の文字の下には小さな文字で次のように記されている。

LI FE Vol. 26, No.1 January 3, 1949

これだけの情報で、何を写した写真であるかが分かる方がおられれば、大変な敬意を表したい。

さらに追加のヒントを差し上げることにしよう。

ここに記された年月、そして立て札が中国語であることは、大きな意味を持っている。中国現代史を振り返ると、この年次は極めて重要な意味を持つ。「1949 年」という時点は、中華民国 の歴史的分岐点であると同時に、中華人民共和国の出発点として重要なベンチマークの地位を占め ている。言い換えると、中華人民共和国の成立と中華民国(後の台湾)の大陸拠点喪失という歴史的時点である。

1948年11月、中国本土では、いわゆる三大戦役が終結し、毛沢東率いる共産党は総攻撃で、国民党が拠点を置く大都市を相次いで占領した。国民党にはもはや共産党人民解放軍の侵攻を食い止める余力がなくなっていた。同年12月には、共産党は、蒋介石・李宗仁・陳誠ら43人の戦犯名簿を発表、他方で国民党行政院は、陳誠を台湾省政府主席に任命した。さらに、国民党中央常務委員会は、蒋経国を台湾省党部主任委員をすることを決定している。そして、1949年1月31日には、人民解放軍が北平に進駐した。

時代の転換を写しとろうとした『LIFE』の試み

これらの歴史的経緯を念頭に置いた上で、この写真の種明かし?をしてみよう。歴史のある写真雑誌『LIFE』は著名な写真家アンリ・カルティエ・ブレッソン Henri Cartier-Bressonを、滞在中のビルマ(現在のミャンマー)から呼び寄せ、共産軍が北平進入を目前にして、紫禁城の一部を背景に、中華民国最後の一光景を撮影した一枚とされる。歴史的に決定的な断絶がこの時に生まれると判断したようだ。背景が曇ったように鮮明ではないのは、黄砂の飛来で空気が汚れ、全体が薄暗くなっている。マスクをした黒衣の人物は、当時の学生姿とみられる。

写真雑誌『LIFE』は1936年の発刊で1972年に終刊している。若い世代の方々には、見たことのない人もおられるかもしれない。しかし、刊行されている間は、世界に多数の読者層を持ち、歴史的記録としても貴重な存在であった。このブログでも何度か紹介したことがある(例えば、Bill of Rights 特集)。掲載されている写真が見る者に迫ってきて飽きることがない。歴史を身近なものとして感じられる貴重な記録文献でもある。

このたび、『LIFE誌と写真の力』*と題し、同誌が刊行されていた間、その写真を主とした読者への印象と説得力を再検討する記念碑的書籍が刊行された。

*

LIFE Magazine and the Power of Photography Edited by Katherine A. Bussard and Kristen Gresh, Princeton University Art Museum, Distributed by YaleUniversity Press, New Heaven and London, 2020

ちなみにその表紙は、鉄工労働者が溶接作業を行っている一枚が飾っている。

ブログ筆者は、前回掲載したイギリスの画家L.S.Lowryに代表されるように、人間の働く姿、産業の状態などを描いた作品に、とりわけ関心を抱き、折に触れ紹介してきた。絵画作品と写真の作品の間には、それぞれ特色があり、興味深いものがある。読者はどんな印象をお持ちだろうか。