三連休の始まり、土曜の朝だというのに

相変わらず頭のなかを占めているのが庁舎の問題

(産廃も気になって仕方ないが)

昨日はちさと館で求める会案の臨時説明会

この地区は地元の市議さんが頑張っているせいか

たくさんの方が集まった

最後に「住民投票を求める会」の前の代表

前崎さんの挨拶があった

(前崎さんはご両親の介護で、娘として嫁としての責任を

全うしたいとの意向で、住民投票が実施されたことを機に

代表を辞任され、現在は太田さんが代表を務めている)

住民投票を思いたった経緯

元議員として自ら議決したことに対する反対の行為をすることへの批判

何を言っても問題として扱ってもらえない無念さ

住民投票を議会決議で行ったことが正しかったのか

少し焦り過ぎたのではないかという思い

そして、表面的には正しい段取りを踏んでいるように見えるが

その実市民の声は全然聞いてもらえていない進め方に対する怒り

決して雄弁というわけではない、ところどころ話があっちに行ったり

こっちに飛んだりすることがある

でも、心を撃つ

それはとうとうと饒舌に話しながらも、その時はわかったような気にさせる

ある人物の話し方とは大きく違う

多分話には人間性が現れるものだろう

その思いのひたむきさは、感情を読み取る人の能力によって

無理なく伝わっていく

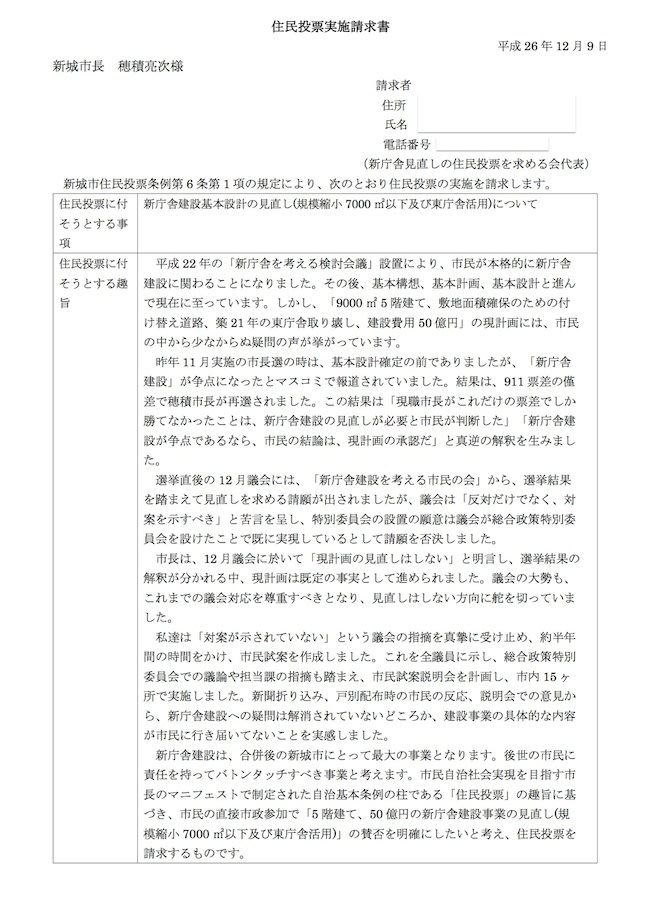

その前崎さんが新城市の常設型の住民投票

(実はこれが厄介な条例で、現実には住民投票をさせないための条例

と判断されても仕方ない面もある)の実施請求書を

たまたまネットで見つけた

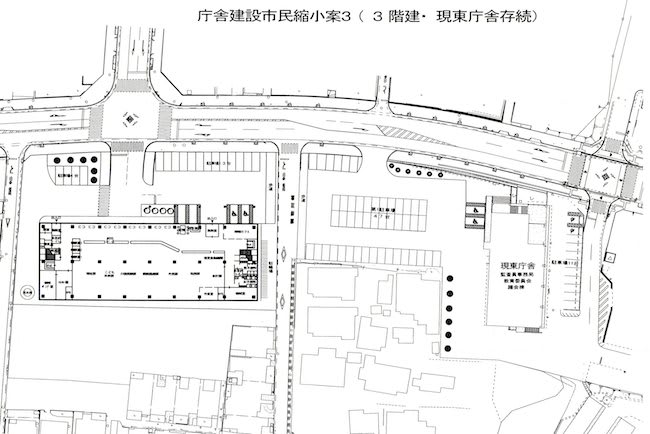

選択肢は、新庁舎建設基本設計の見直し(規模7000平米以下及び東庁舎活用)について

これがイエスか、ノーかを問いたいというわけだ

結果的には紆余曲折しながらも住民投票は行われたが、それはここで求められた

シンプルなものとは大違いで、評判の悪い分かりにくい

「変更を伴わない、伴う」の選択肢

せっかくの住民投票が誰にでもわかりやすい、そして後々に解釈の仕方が

いろいろできるような文言ではなくて行われればよかった

何故それが出来なかったのか?

そして何故あんな文章の選択肢のままだったのか?

この姿勢は住民投票が終わったあとでも変わりなく行われている

なぜなら、何故住民投票になってしまったか?

の総括がなされていないから

市民に対する説明の仕方、市民の声の聞き方

そういったもののどこが反省すべきであったのかといった点が全然検討されずに、

今は住民投票の真の目的があいまいにされるあの条例案の文言上の解釈で

やはり市民の声を聞くことはなく進められようろしている

求める会の新代表の太田さんは繰り返し発言する

後世の人に「あの時何もしなかったのか?」

と批判されるようなことは避けたい

本当にその通りだ