▲ショウジョウバカマ(猩々袴)

<ユリ科ショウジョウバカマ属>

前回の橋本「城山カタクリの里」の続きです。

山野のやや湿ったところや渓流沿いに生える多年草。

春に花茎を立てて、花被片6個の、

線状倒披針形で長さ1センチぐらいの花が集まって咲く。

白色のものや淡紅色から濃紅色まで変化が多い。

▲コシノコバイモ(越小貝母)

<ユリ科バイモ属>

私は、図鑑では見たことがあるが、コシノコバイモに出会ったのは初めて!

なんて愛らしい背の低いバイモの花だろうと思った。

山地の林内に生える10~20センチの多年草。

葉は披針形または、広線形で、

下部では対生、上部では3輪生する。

茎の先に下向きに淡黄色で広い鐘形の2センチほどの花をつける。

花被片には暗紫色の斑紋があり、縁や内側の中脈に突起がある。

これは、普通のバイモ(貝母)です。

▲ヒダカソウ(日高草)

<キンポウゲ科ウメザキサバノオ属>

たぶん、本来は北海道日高地方に咲くので、

初めて見たけれど、あえて植えたものだと思うが、根付いてくれると嬉しい。

北海道の日高のアポイ岳に特産する多年草。

キタダケソウによく似ている。

花は茎の先に1~2個付く。

▲オキナグサ(翁草)

<キンポウゲ科オキナグサ属>

山地の日当たりの良いところに咲く。

全体に長い白い毛が密生する。

花びら状の萼の外側は長い白い毛で覆われて、

内側は暗紫紅色、翁草の和名は白毛のある果実による。

▲アズマシロガネソウ(東白金草)

<キンポウゲ科ソロがネソウ属>

これも、初めて出会った花です。

違うけれど、トウゴクサバノオに少し似ている

日本海側に生える多年草。

根茎は短く、大きなりん片に蔽われる。

花は黄緑色で外側は紫色を帯び、径7~10ミリあり、

全開せずにやや垂れ下がって咲く。

▲ベニバナフクジュソウ(紅花福寿草)

<キンポウゲ科フクジュソウ属>

もうとっくにフクジュソウは終わっているかと思ったら、

結構、綺麗にここ城山では充分に鑑賞に堪える花が咲いていました。

これは、フクジュソウですが濃い色の橙色に近いです。

<日記>

今回は花の下に紫色で感想を書いたので、

あえて書くことも無いのですが、また行ってみたい場所でした。

今度はキバナカタクリの群生に出会いたいものです。

《俳句鑑賞は、春の季語蛙の目借時(かわずのめかりどき⦆

目借時(めかりどき)とは、晩春の昼間の温かさが眠気を誘う頃のことを言う。

画像は関係ないけれど「城山カタクリの里」へ行く途中の、土壁の家

体内の水嵩思ふ目借時 能村 研三

▲セツブンソウ(節分草)

<キンポウゲ科セツブンソウ属>

実は、野川ではとうに咲いていると聞いていたが、

近場の牧野庭園や石神井公園で、我慢していた。

やっと、秩父の節分草園まで、電車で出かけることができた。

どちらかと言えば・・

栃木の星野の静かなセツブンソウの山を歩きたかったのだが、

それはまた来年のお楽しみに取っておこう。

石灰岩質の落葉広葉樹の林下に生え、時に群生する。

花の直径は2センチ、白い花弁に見えるのは萼が変化したもの。

本当の花弁は、紫色の雄しべの周りを取り巻く黄色い部分。

早春に花が咲き、他の植物が芽生える頃には、

地上部は枯れてしまうスプリング・エフェメラルの代表種。

▲アズマイチゲ(東一華)

<キンポウゲ科イチリンソウ属>

花の直径は3~4センチで、夕方になると閉じる。

また、晴れても気温が上がらないと閉じたままです。

咲き始めの葉は、紫紅色だが、花が咲き始めると葉も緑色になります。

草丈は5~20センチ。

花茎につく葉は3つに分かれ、それぞれの葉に切れ込みがある。

▲セントウソウ(仙洞草)

<セリ科セントウソウ属>

日本の固有種。

今年はなかなか咲いてくれなかった。

早春の木陰の下で小さな白い花を咲かせる。

葉は、2~3回、羽状複葉で柄は紫色を帯びる。

根元から伸びた花茎の先に白い小さな花を多数つける。

<日記>

わんこまりをシッターさんに頼んで、月一の主人と、電車の日帰り散策に出かけた。

いつもなら、車でわんこまりも一緒で、栃木の「星野」のセツブンソウの山と

「花之の江の郷」に出かけるのがわが家の行事だったが、

主人が免許を返納したので、今年から、電車の旅になった。

久しぶりの秩父駅についても、バスの時刻が連結されていないので、

戸惑う事が多かった。他のセツブンソウ園に行く人たちも、

随分、迷っていたが何とか到着。

福寿草園も見て回ったが、ほとんど花が少なくて花の時期も終わりに近かった。

こんな感じだったかしら・・?

もう、数十年前に来た時のイメージとはずいぶん違った。

ただ、武甲山だけは少しづつ切り取られて形が違っていたが、

晴れてよく見えていた。

たぶん、私が20代の頃、札所34か所満願している。

また、この年齢になって、秩父の34か所の札所を巡ってみたいと思った。

武甲山

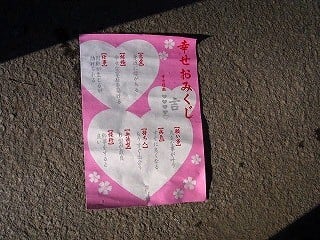

秩父神社水占い

《俳句鑑賞は冬の季語狐(きつね)》

北狐(キタキツネ)・狐塚(きつねづか)・狐罠(きつねわな)

などと使う。

画像は秩父神社で、鯉に餌をやる

日の夕べ天空を去る一狐かな 金子 兜太

金子兜太は、秩父皆野町の俳人

▲ユキワリイチゲ(雪割一華)

<キンポウゲ科イチリンソウ属>

牧野庭園のユキワリイチゲが見頃です💛

丘陵地帯の山際などに生育する。

秋に葉をだし、3月に花を開く。多年草。

少し、ピンク色を帯びる。

根生葉は3小葉からなり、小葉は三角状卵形で鋸歯がある。

表面に白い斑紋があり、

裏面は紫色を帯びる。

花は淡紅色で径3~3,5センチ。

花びら状の萼片が12~22枚ある。

葉は幅が広く、やや暗い緑色で

中央に幅広く1本の白い線が入るのがヒロハアマナの特徴。

花茎の先に、白色で広い鐘形をした花が1個付く。

まだ咲きたてほやほやです。

牧野庭園はヒロハアマナだけです。

こちらはアマナ

葉に白い線が入らない。

こちらはなかなか出会えないキバナノアマナです。

▲カンアオイ(寒葵)

<ウマノスズクサ科カンアオイ属>

山地の林下に生える多年草。

葉をどかさないと見られない地味な花です。

▲シュンラン(春蘭)

<ラン科シュンラン属>

葉は線形で、縁に鋸歯がありざらつく。

花茎の先に淡き緑色の花を1個つける。

<日記>

牧野庭園に寄ってみた。

きっと、ユキワリイチゲが満開だろうと思った。

先週は、まだ蕾が出たくらいで日も差さなかったので、

花も閉じていたが、おとといは日差しも出てきて、

期待して立ち寄ったのです。

思いもよらず、ヒロハアマナも咲き出したばかりで初々しかった。

わが家にはお雛様は無いので、いつも友人の手作りのお雛様を飾る。

《俳句鑑賞は春の季語の薺(なずな)》

薺摘(なづなつみ)とも使う。

ひとり摘む薺(なずな)の土のやわらかに 中村 汀女

▲コゴメイヌノフグリ(小米犬陰嚢)

<オオバコ科クワガタソウ属>

空き地や道端で見られる越年草。

数年前、好きで戴いてきたものが今では、

どの植木鉢にもはびこるので、好みの花なのですが、だいぶ抜きました。

全体に白色の軟毛が生えます。

葉は茎の下では対生し、上部では、互生する単葉。

花冠は4裂し、径0,5センチで白色、長さ1~2センチの花柄がある。

萼は先の鈍い卵形。

果実は球形で中央が浅くへこんだ蒴果。

▲フラサバソウ(蔦葉犬陰嚢)

<オオバコ科ゴマノハグサ属>

今年は、コゴメイヌフグリが、通りのプランターにまで広がったと思ったら、

よく見たら、毛むくじゃらの葉にイヌフグリの薄いブルーの花が咲いたと思ったら、

フラサバソウだった。

フラサバソウは、草地や道端に生える帰化植物で、

イヌノフグリに似た小さなブルーの花を咲かせる。

和名には、植物学者のフランチエットと、サバチェルの名前から

それぞれ2文字ずつ取り入れて名前がついています。

花色は淡青色で、径5ミリ程度。

▲オランダミミナグサ(阿蘭陀耳菜草)

<ナデシコ科ミミナグサ属>

ヨーロッパ原産の帰化植物。

道端や畑などに生える越年草。

葉は狭長楕円形で茎の先に白色の花を密に咲かせる。

殆ど茎に接して咲く。

▲スカシタゴボウ(透田牛蒡)

<アブラナ科イヌガラシ属>

水田や湿った場所に生える。

イヌガラシにも似ている。

葉は変化が多く、根生葉は羽状に裂けて切れ込みがあるが、

茎の上部は浅い切れ込みで、小さく耳状に張り出して茎を抱く。

花は黄色く直径3~4ミリ。

果実は細長い円柱形で横向きにつく。

※我が家で冬眠中の虫たち

枯れ葉上にしっかり糸を出して冬眠中だったのが、

少し暖かくなった日、籠の二の下あたりまで移動していた。

散歩で、榎の葉を探したが、まだ枯れ枝だけでした。

もう少し、冬眠しててください。

たぶん、アカボシさんはずっとここがお気に入りで、

あまり動きません。

クワコの繭もしっかり冬眠中です。

《俳句鑑賞は冬の季語冬ざれ(ふゆざれ)》

冬ざるる(冬ざるる)とも使う。

冬ざれや墓に薄るるロシア文学 高橋 悦男

▲シモバシラ(霜柱)の霜柱

<シソ科シモバシラ属>

冬になると枯れた茎に霜柱のような氷の結晶ができるので、

霜柱の名前がある。

シモバシラの枯れた茎と根は地中の水分を吸い上げ、

この茎に入り込んだ水分が茎の表面で凍って、そこに茎の中の水が集まり、

凍って氷になりどんどん伸びていくのが、シモバシラの霜柱です。

▲ロウバイ(蝋梅)

<ロウバイ科ロウバイ属>

落葉低木。

葉が出る前に香りのよい黄色い花を下向き、または横向きに開く。

内側の花被片は小形で暗紫色。

その外側は黄色で鱗片状の花被片が多数ある。

花びらの奥が暗紫色なのがロウバイで、

中の花被片も黄色なのがソシンロウバイ。

中が見えないけれど・

こちらがソシンロウバイ(素心蝋梅)

<日記>

歯が欠けた。電車で歯科医院まで出かけたので、

せっかくだから、久しぶりに赤塚植物園に(今年はまだ見ていない)

シモバシラの霜柱を見に足を延ばした。

いつもの場所に、シモバシラは無かった。

風が吹いて日差しも暖かいので融けてしまったのか・

残念に思いながら野生植物園を歩いていたら、

小さいけれど数本の根元に霜柱が見つかった。

画像にすると、そんなに小さく見えない(笑)

ま・いいか!高尾山に行って霜柱を見てこようと思っているけれど、

やはり条件が合わないと見られないこともあるし、

花も人も時期と出会いがあるように、

今回は小さくても出会えたことでうれしかったです。

赤塚植物園のコウヤボウキは花が終わるときれいなピンク色になる。

この後褐色になって枯れます。

※昆虫コーナー

ユキヤナギにイセリアカイガラムシ・だと思います。

※イセリアカイガラムシ

帰り道、柿にメジロがたくさん来て啄んでいました。

柿にメジロ

《俳句鑑賞は広島になると夏の季語でした》

画像は関係ないけれど、モミジバフウの実

広島や卵食ふ時口ひらく 西東 三鬼

寒卵と間違えて覚えていました。

西東三鬼の私の大好きな句でした。

▲シロバナイヌタデ(白花犬蓼)

<タデ科イヌタデ属>

イヌタデはアカマンマでよく見るが、シロバナはあまり見た事が無いので、掲載します。

葉は広披針形で長さ3~8センチ、両端がとがる。

イヌタデの白花品種。

花が白色、やや緑色を帯びるものもある。

1年草で普通に生える。

▲イヌタデ(犬蓼)

<タデ科タデ属>

道端や野原に生える一般にアカマンマと呼ばれ親しまれている。

鞘状の托葉は筒型で、外側に粗い毛があり縁に長い毛がある。

花穂は長さ1~5センチで、枝先につく。

萼は紅色で5深裂する。

※昆虫コーナー

※テントウムシ幼虫

※たぶん・テントウムシダマシの幼虫?

※テントウムシの蛹?

※ゴマダラチョウの幼虫

お尻の先が二つに割れてるのでゴマダラチョウかと思うのですが・・

↑は、このまま枯れた葉に似せて?身体も褐色に変化して、

冬眠状態になり葉裏に移動しました。

榎の葉の切り方が、心憎いです。

こちらは体が小さいので、まるで体を大きく見せるかのように、

触覚みたいに見える葉の切り方をしています。

※すごく太ったアカボシゴマダラだけれど、

もう榎の葉を食べないのでこのまま越冬なのか?

蛹になるのか見ています。

たぶん、幼虫のまま冬眠状態に入った感じがします。

今日のアカボシゴマダラ、

蛹になるかと思ったが?

このまま冬眠か?

見守っていきます。

つづく・・

▲ヒガンバナ(彼岸花)

<ヒガンバナ科ヒガンバナ属>

もう、たぶん30年以上前に飼っていたわんこと来た巾着田。

まだ巾着田がこんなに名がしれない頃だ。

思い出は、古民家の新井家が立派だったのを思い出す。

人里に近いところに咲く。

昔、中国から渡来したものが広がったと言う。

▲ウリクサ(瓜草)

<ゴマノハグサ科ウリクサ属>

地面にへばりつくようにして生える1年草。

茎は枝分かれして広がる。

日当たりの良いところに咲くものは紫色を帯びる。

花冠の長さは7ミリほど。

意識しないと見落としそうな花です。

私は見つけると嬉しい花。

▲ツルボ(蔓穂)

<ユリ科ツルボ属>

もう、すっかり花の時期は済んでいるけれど、

ここ高麗川近くではよく土手に咲いていました。

▲シャクチリソバ(赤地利蕎麦)

<タデ科タデ属>

<日記>

・は、思いが沢山あるので、あとで書きましょう。

此れから自由が丘の病院まで。

高麗川に架かる橋

古民家新井家

※昆虫コーナー(嫌いな人がいたらごめんなさい)

よく飛んでいたオオスカシバ

(わたしのかめらではここまで。)

アキアカネ?

チャバネアオカメムシ

※チャバネセセリ

※ハグロトンボ

※ショウリョウバッタ

(もう緑の草の中に同化していた)

※大好きな!おちゃめなフクラスズメ

イラクサの葉裏にいて、ちょっと葉を揺らすと、

もう大変!暫く威嚇して、茎を揺すって止まらない。

結構、ぶんぶん揺らすので面白いからやってみてね💛

▲マルバツユクサ

▲ボントクタデ

つづく--(#^.^#)

▲ニガクサ(苦草)

<シソ科ニガクサ属>

ニガクサ(苦草)なのに食べても苦くはない。

野や水辺など湿ったところに生える多年草。

地中に走出枝があり、高さ30~70センチとなる。

萼に腺毛は無く、花の頃にはしばしば虫こぶを作る。

結構、繁殖するので要注意。

▲フシグロセンノウ(節黒仙翁)

<ナデシコ科センノウ属>

山地の林下などに生える多年草。

茎は直立し、高さ40~90センチになる。

節は太くて、紫黒色を帯びる(と図鑑には書いてあるけれどマツモトセンノウなら

節が黒いけれど・・フシグロセンノウは緑だと私は思う・・)

葉は対生し、卵形または楕円状披針形で長狭4~15センチ、

幅2,5~4センチあり先端がとがる。

茎の先に朱赤色の大きな花を平開する。

花弁は5個、下部は狭まつて爪状になり、各花弁ごとに2個の小りん片がある。

<日記>

昨日は、珍しくヨガを休むぐらいダウン。

昨日の件がこたえたのだ。

今日はめげずにS公園に寄ってから

Aちゃんと(ケーキ教室後)S駅前の

U珈琲店で1時過ぎに待ち合わせ。

楽しみ♪

(美味しいケーキとパンが貰える♪)

※昆虫コーナー

Aさんに、ゴマダラチョウが卵を産んでいるのを見たと、

教わって、ルーペで見たら緑の宝石みたいだった!

私のカメラではここまで・・・。

それでも、美しいよね💛

昨日の日記で間違っていたキマダラミヤマカミキリ

こっちが、ゴマダラカミキリ!ラッキー💛

美しい蜘蛛の糸

名前は解りません。

コガネムシでいいのかな?

たぶん、マメコガネ

ナガエノチャワンタケ

※ゆみこさ~ん、ありがとう💛

これがあの猛毒のカエンタケでした!

猛毒のカエンタケなので、触ってはいけません!

《俳句鑑賞は秋の季語天の川(あまのがわ)》

銀河(ぎんが)・銀漢(銀漢)などと使う・

省見るばかりの一夜天の川 鈴木 しづ子

天の川渡りゆくとき舟いらず 高野 公一

▲ノミノツヅリ(蚤綴)

<ナデシコ科ノミノツヅリ属>

世界中に分布する。

茎は細くよく枝を分けて高さ5~25センチになる。

葉の対生し、卵円形で小さく長さ3~7ミリ、幅1~5ミリで細い毛がある。

葉のわきに細い花柄をだし、小さな5弁の白花を開く。

萼片は5個で倒卵形の花弁より長い。

蒴果は卵形で先が6裂する。

種子は腎形でで細やかな凸凹がある。

和名は小形の葉をノミの衣に例えた名である。

▲コウゾリナ(剃刀菜)

<キク科コウゾリナ属>

全体に淡い褐色または赤褐色の剛毛が多い25~100センチの越年草。

花茎は枝分かれし、その上部に舌状花だけからなる黄色の頭花をつける。

山野に生える越年草。

<日記>

「絵ときのこと虫たちブログ」のゆみこさんの

絵画展の案内を掲載します。

また、ゆみこさんの作成した切手も、

楽しく出来上がったのを譲っていただきました。

タマムシの切手

※昆虫コーナーは、我が家のナミアゲハ達!

蓋に張り付いて2日目。

食欲がいまいちの青虫君。

よく食べてくれて気持ちいい元気なアゲハ蝶の青虫君。

白のラインが目立ってきてかっこいいです。

《俳句鑑賞は春の季語葱坊主(ねぎぼうず)》

葱の花(葱の花)などとも使う。

葱坊主どこをふり向きても故郷 寺山 修司

林檎の木ゆさぶりやまず逢いたきとき 寺山 修司

▲ツクバネウツギ(衝羽根空木)

<スイカズラ科ツクバネウツギ属>

日当たりのよい山地に生える落葉低木。

枝は灰白色、葉は対生し長さ2~5センチの広卵形、

または長楕円形で縁に粗い鋸歯がある。

本年度の枝先に淡黄色の花を2個つける。

花冠は長さ2~2,7センチの筒状鐘形で5浅裂し、

内側に橙色の斑点がある。

雄しべは4個、雌しべは1個。

果実は線形で先端にプロペラのような萼が残る。

▲コゴメウツギ(小米空木)

<バラ科コゴメウツギ属>

ウツギの花はどれも好きな花だが、

特にと言われれば、ツクバネウツギ、コゴメウツギ、マルバウツギ、ヒメウツギ

タニウツギ、ミツバウツギ等々、あげだしたらきりがないですね。(笑)

葉は互生し、長さ2~4センチの卵形で先は細くとがる。

腺質で、ふちは羽状に浅~中裂する。

短い総状花序をだし、直径4ミリの白い花を開く。

花弁は5個でヘラ形。

雄しべは10個、雌しべは1個。

萼片は5個で卵円形。

<日記>

まぁ・混んでいるとは思ったけれど、

後半の連休前のいち日、4か月ぶりで高尾山へ。

花は端境期で余りなかったけれど、

4号路に白い花で可憐なコミヤマスミレが咲いていた。

まだ、マルバウツギは蕾だけれど、

6号路手前でツクバネウツギに今年は初めて出会った。

頂上は人がいっぱいだけれど、富士山が綺麗に見えた。

おにぎりを食べてから、ちょっと長い3号路を行く。

爽やかな木々の緑はゆっくり歩く私たちには心地いい。

皆さんに追い抜かれても、葉裏の虫や花を探して

マイペースで歩いた。

ジュウニヒトエが美しい・・

ラショウモンカズラも緑の草の中に見つけると、

それは宝物のように見えるから不思議だ。

行きも帰りも満員待ちのモノレールで帰る。

それでも私は大満足でした。

※昆虫コーナーはアカハネムシとカバイロコメツキ

アカイロハネムシ

(体内に毒をもつべニボタルに擬態することで身を守っているそうだ。)

カバイロコメツキ

※今日の我が家のナミアゲハの幼虫たち

腹ペコ青虫、元気です💛

糞色幼虫もだいぶ大きくなりました。

僕も(私も?)頑張って食べています💛

《俳句鑑賞は春の季語椿(つばき)》

藪椿(やぶつばき)・山椿(やまつばき)・紅椿(べにつばき)

白椿(しろつばき)・落椿(おちつばき)・雪椿(ゆきつばき)などと使う。

詩は寸語ならねば椿落ちにけり 上田 五千石